Agrandissement : Illustration 1

L’autre soir je me demandais quels mots je pourrais bien choisir, si un jour je devais résumer Départ d’Incendies à une personne qui ne s’y serait pas encore rendue. Ceux qui me sont alors venus étaient tous au pluriel : couleurs, beautés, talents, applaudissements, sourires.

Mais ce soir un mot supplémentaire s’est imposé, toujours au pluriel : résistances. Car ce petit festival autogéré de jeunes troupes résiste autant au manque d’argent public qui frappe les arts du spectacle qu’au manque d’enthousiasme dans lequel certain(e)s voudraient nous figer.

Porphyre en est d’ailleurs une belle et fine illustration puisqu’il s’agit d’un cabaret de déserteurs de la Première Guerre mondiale. Il est produit par le festival, où la Compagnie Sêma est dans la catégorie « Troupe Éclat ».

Agrandissement : Illustration 2

Porphyre est une création à corps d’hommes et de femmes. Elle a la douceur du sourire des sculptures cambodgiennes et les saccades mélodiques du bandonéon. Elle a la fébrilité d’un archet de violoncelle et le mystère d’une renarde qui chante.

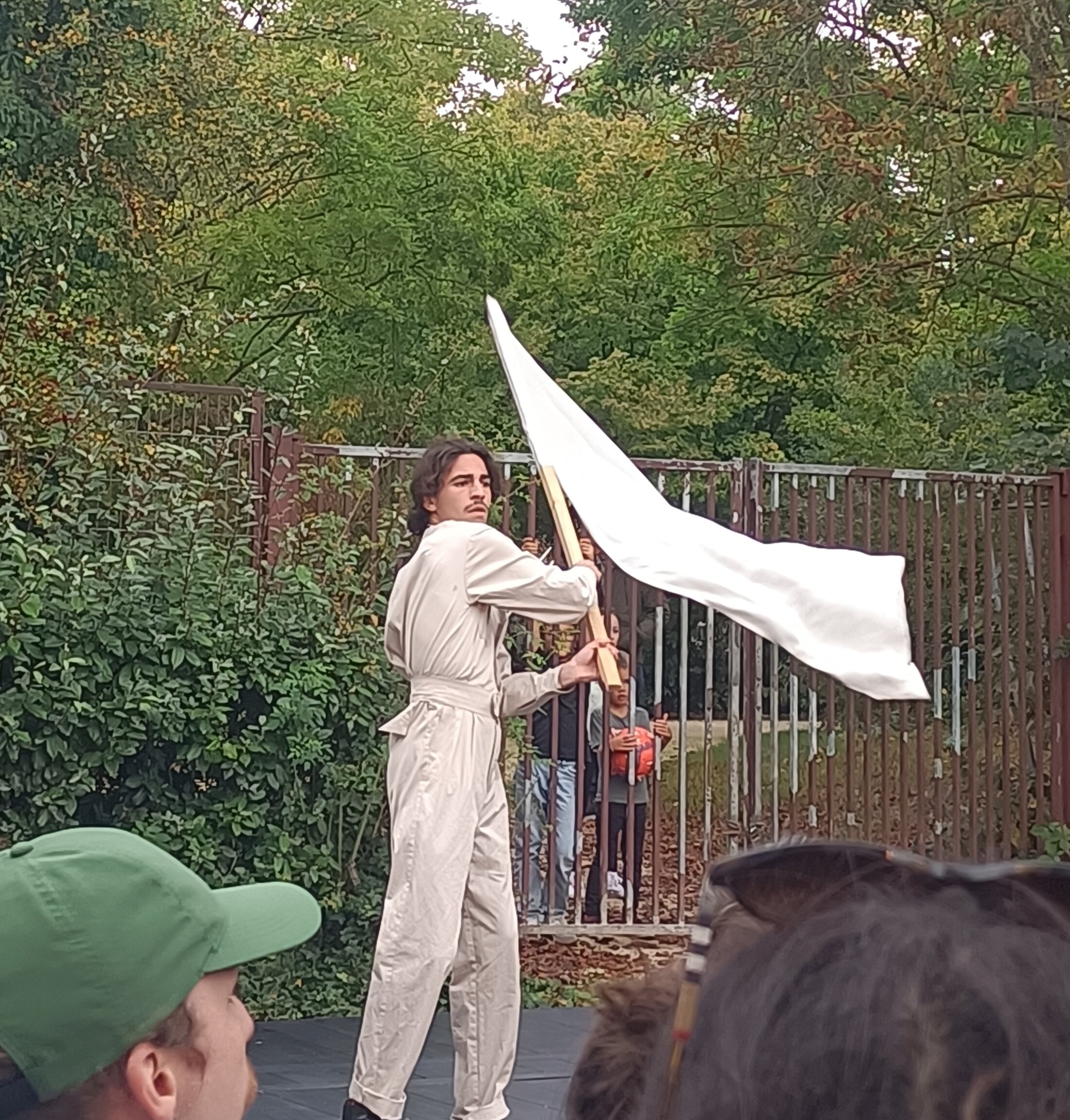

Porphyre provoque aussi dans le ciel des arabesques d’étendards blancs et des envols de martinets qui font taire les canons. C’est une création aussi fragile que puissante.

C’est une toute première œuvre, répétée sur place pour être créée sur la scène extérieure du festival. La voici fraîchement sortie de sa coquille, avec encore quelques plumes sur la tête, ce qui ne gâche rien.

Quelle forme donne-t-on à un cabaret de la désertion ? Avec quelles couleurs ? Quels rythmes ? Quelles matières ? Quels mots ? Quels sons ?... Et aussi, comment peut-on y démontrer l’imparable sans jamais faire appel à la violence ?

La Compagnie Sêma a deux ans. L’auteur a mené plus d’un an de recherche et il s’est engagé dans l’écriture de ce spectacle en mai dernier, pour une création en septembre. Porphyre visite autant les mort(e)s de la Première Guerre mondiale que les vivant(e)s d’aujourd’hui, car son origine se noue dans un cercle.

L’auteur s’est plongé dans les correspondances et les carnets de guerre de l’arrière-grand-père d’une amie et du grand-oncle de son aimé, deux soldats morts pour la France. Débute alors une immersion et un voyage au gré des pleins et des déliés de ces poilus.

Puis le poète se met à son clavier et donne naissance à une ode faite de plusieurs tableaux, dans un langage extrêmement poétique. Il y invite aussi la musique en intégrant à sa composition plusieurs chansons originales.

La Compagnie Sêma conjugue les talents : l’auteur est aussi acteur, le musicien est aussi acteur et costumier, la musicienne est également actrice et chanteuse. Cette troupe fabrique elle-même ses costumes et ses éléments de décor de façon artisanale.

Son ode à la désertion se veut aussi une ode à la nature à travers le choix des couleurs et des matériaux. La petite scène extérieure du festival se transforme ainsi en plaine parsemée de bleuets et de coquelicots, tandis que les costumes sont unis dans la douceur des tons écrus.

Curieusement, c’est aussi à travers cette esthétique artisanale et ces couleurs que Porphyre établit et maintient un lien avec les espaces naturels des années 10, qui est le contexte de ces différents tableaux prenant forme dans l’espace nu (les arbres du bois de Vincennes où se trouve la Cartoucherie venant parfaire le tout).

Il en résulte un cabaret tout à fait onirique, avec des moments de poésie très rares, des séquences agissant comme des songes, des chansons dont les couplets deviennent des maximes pacifistes.

Les personnages apparaissent et disparaissent de façon évanescente à l'image des âmes défuntes. Ici, ce sont la douceur, l’écoute et la poésie qui éteignent le feu des armes.

*

Trois questions à Benjamin Lods, auteur, metteur en scène et interprète de Porphyre

Agrandissement : Illustration 3

On se dit que c’est d’avantage le pacifisme que le devoir de mémoire qui vous a guidé dans cette création...

Depuis ces cinq à dix dernières années, le conflit guerrier se polarise énormément. Nous, nous avons aussi grandi avec cette épée de Damoclès de la troisième guerre mondiale, de ce rebasculement après ces soixante années de paix presque illusoires dans l’union européenne où nous avons grandi, y compris avec cette notion de devoir de mémoire. Aujourd’hui la guerre arrive à nos portes et nous sommes de plus en plus pris à parti. C’est cette prise à parti qui m’a poussé à refuser de prendre parti pour la guerre et qui m’a conduit à prendre un autre chemin, celui du pacifisme. Le pacifisme qui a existé en 1914 a été très fort mais il a été invisibilisé et il y a un trou entre les générations. Il y avait des soldats très jeunes qui avaient un comportement presque suicidaire en allant à la guerre, ce que j’ai retrouvé dans les carnets de guerre : vous devez vous battre, c’est être un homme de se battre et c’est glorieux de mourir. Aujourd’hui, avec ce dont nous sommes héritiers dans notre culture et dans nos identités, il m’est inconcevable de prendre parti pour la guerre. Il y a toujours de bonnes raisons de faire la guerre et nous avons toujours une vision de la désertion en tant que lâcheté, alors que c’est une voie qui ouvre forcément à la vie. On a désensibilisé cet acte. Pouvons-nous tuer un oiseau aussi froidement qu’on tuerait un homme et inversement ? Pour moi c’est impossible. La désertion permet d’avoir le choix de refuser. Si tout le monde refusait de prendre les armes, la guerre et la destruction seraient beaucoup moins faciles à mener, elles seraient beaucoup moins importantes dans nos sociétés.

Agrandissement : Illustration 4

Parmi les différents récits de Porphyre, il y a une histoire d’amour entre deux jeunes soldats sur le front de 14-18…

Cette réalité n’a pas été très relayée dans nos cours d’histoire. Mais l’histoire queer, homosexuelle et lesbienne dès 1914 a été fondamentale sur les questions de genre, de luttes et de quêtes de droits. Ce qui m’a fait beaucoup rire dans mes recherches c’est que certaines fois les soldats se travestissaient, les camaraderies charnelles existaient sur le front et le théâtre y existait aussi. Tout cet espace a été un vrai levier, non pas de motivation pour se battre, mais de motivation pour rester en vie. Se battre non pas pour la guerre, parce que ces soldats avaient assez vite conscience qu’ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Mais quand ils étaient réunis autour d’une pièce de théâtre ou d’un micro-spectacle en travestis, quelque chose de très important se passait pour eux : le lien humain. Et si on respecte ce lien humain, si on l’interroge et si on le prend à sa juste mesure, on ne peut pas prendre les armes. Ce sont des choses totalement antinomiques.

Agrandissement : Illustration 5

Vous avez choisi la forme du cabaret dont vous venez de donner une version en extérieur, est-ce un cabaret qui peut s’adapter à tous les lieux ?

Cette version en extérieur est la version alternative d’un projet pensé pour une salle noire, avec une scénographie. Mais cette version c’est aussi en partie pour rendre hommage aux origines du projet qui est né dans un cabaret avec des textes sur cette période, à l’occasion des Nuits Prohibées du Montmartre Festival. Ici c’est une façon d’imaginer de dessiner ce cabaret sur la montagne, le cabaret des déserteurs, où tous ceux qui refusent de se battre se retrouvent pour s’aimer et pour créer. Peut-être qu’il n’a pas existé de façon concrète sur scène, mais nous l’avons fait exister dans notre symbolique intérieure. En nous disant que pour nous, artistes et comédiens, ce plateau était notre refuge tout comme ce festival a été notre refuge depuis le début du travail de création. Aujourd’hui le cabaret revient beaucoup à la mode ce qui dit aussi quelque chose de notre époque et de ce renversement vers la guerre parce que c’est la vocation populaire du cabaret. Et je pense que c’est aussi lié à la douceur : il n’y a pas de plus grand courage que d’être gentil et il n’y a pas de plus grand courage que de vivre les choses ensemble et de pleurer ou de rire ensemble. Le cabaret offre cet espace là. C’est ce qui renforce les liens humains, là où en temps de guerre il s’agit de destruction des liens humains. A l’issue de la Première Guerre mondiale le cabaret a aussi été un refuge pour ces soldats, les « gueules cassées » qui ne sortaient que la nuit car ils étaient défigurés, le cabaret était aussi un refuge pour eux.

*

Porphyre est une création soutenue par le Mouvement Montmartre et le Montmartre Festival. Elle a été jouée à trois reprises dans le cadre du festival Départ d’Incendies. La Compagnie Sêma espère reprendre son cabaret dans une version destinée à un plateau de théâtre, en intérieur.

Contact : compagnie.sema@gmail.com 06.79.62.97.29 / 06.98.68.12.58

Co-création : Benjamin LODS, Tom SAVONET

Chanteuse et comédienne : Clara MORET

Ecriture et mise en scène : Benjamin LODS

Collaboration à la mise en scène : Maud PATEAU

Création musicale et costumes : Tom SAVONET