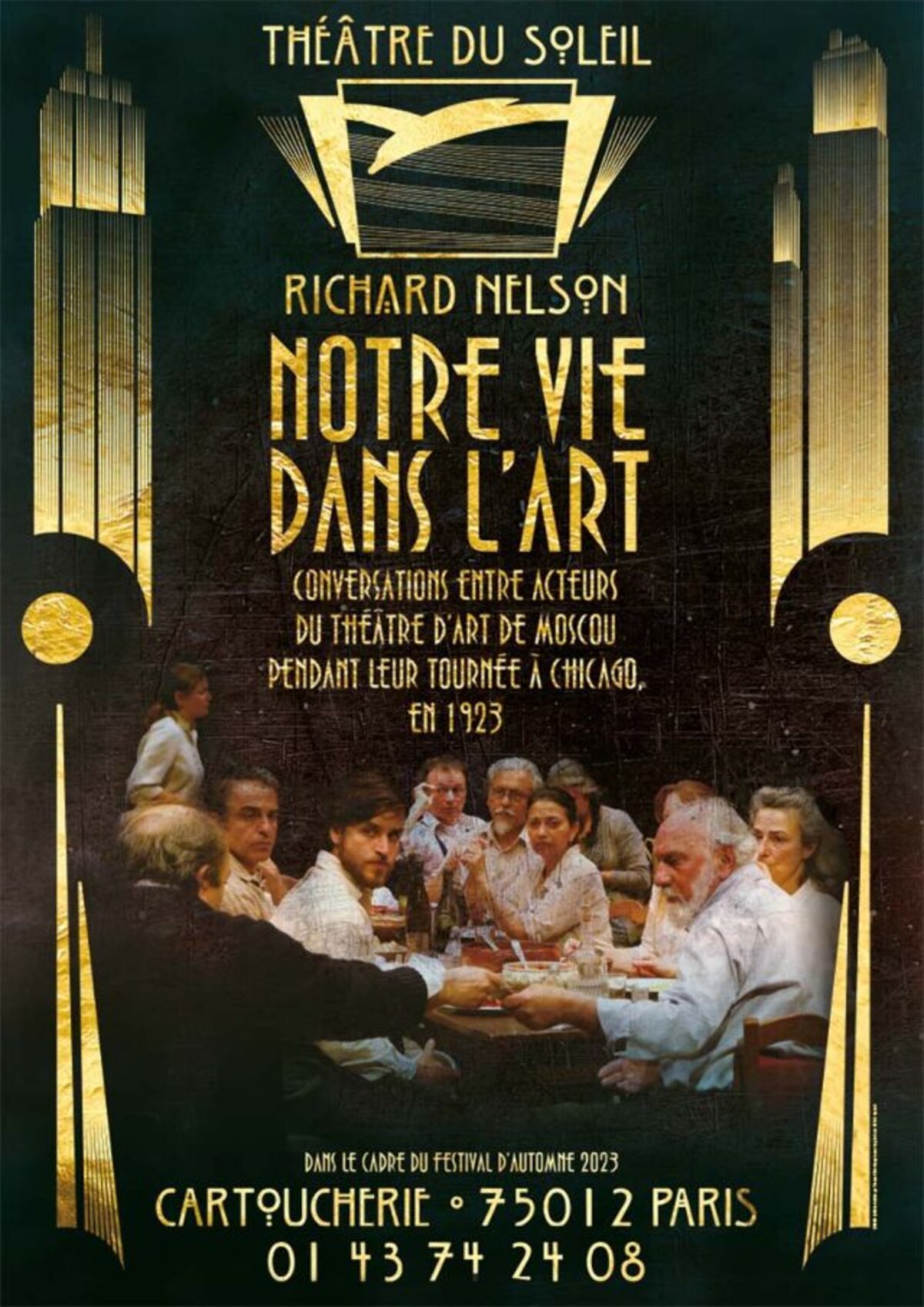

Agrandissement : Illustration 1

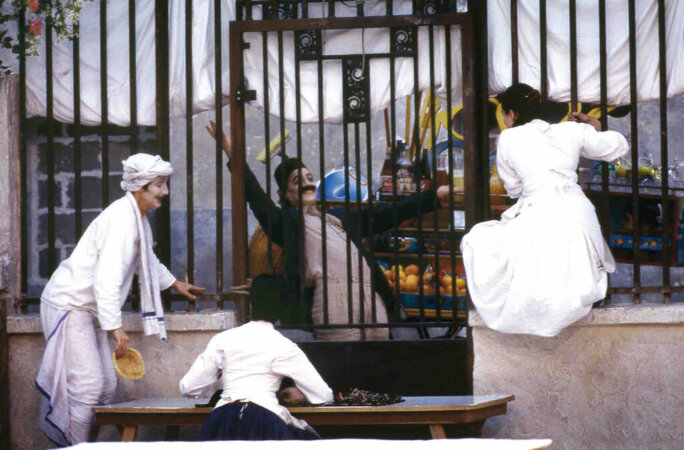

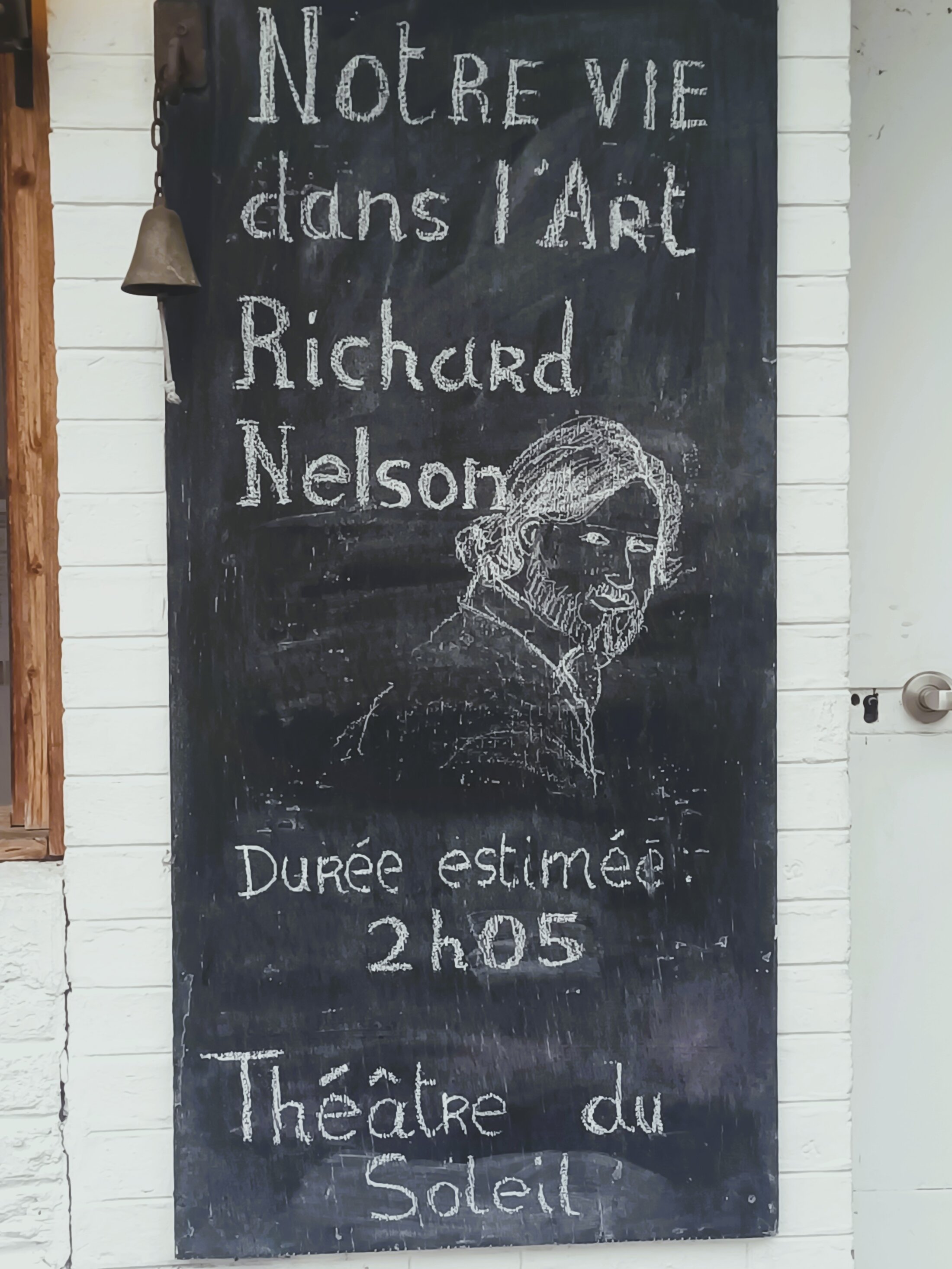

A la Cartoucherie : Notre vie dans l’Art de Richard Nelson par la troupe du Théâtre du Soleil

Une superbe Navette 2.0

Le nom Théâtre du Soleil désigne à la fois une troupe et le bâtiment où elle s’est installée en 1970. Il se trouve dans le bois de Vincennes (Paris 12e), à la Cartoucherie, qui est une ancienne usine militaire du XIXe siècle reconvertie en ensemble théâtral. Logé au milieu des arbres, c’est un site insolite et poétique, où il y a toujours du neuf.

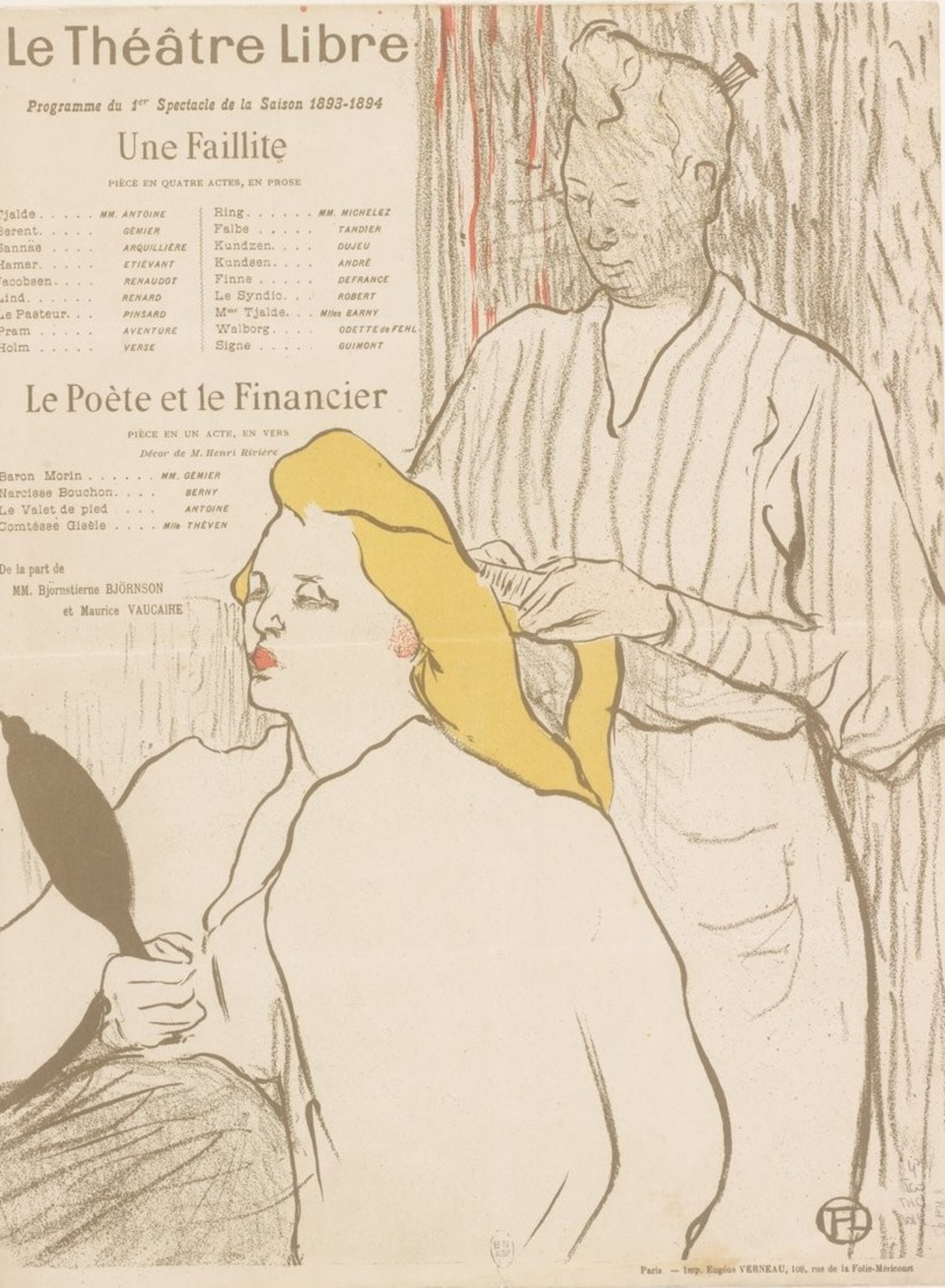

Agrandissement : Illustration 2

Ainsi le système de transport gratuit destiné au public à partir de la station château de Vincennes y a été revu. Certes la Mairie de Paris a écarté le projet de pouvoir s’y rendre en tapis volants, mais il faut bien reconnaître que ce moyen de transport n’était guère adapté à la météo francilienne.

Faisant amende honorable, la digne municipalité a doté notre ensemble théâtral d’une Navette 2.0 totalement électrique, avec à son bord : mini bar de boissons végan du potager de la Cartoucherie et diffusion de chants d’oiseaux enregistrés au bois de Vincennes.

Qu’on se le dise : il n’y a plus d’arguments sur le thème du transport collectif pour ne pas se rendre à la Cartoucherie ! Et ce charmant bolide se prend directement à la station de bus château de Vincennes, ce qui est encore plus pratique (prendre la sortie à l’avant du métro).

Une collecte pour l’achat de drones démineurs pour l’Ukraine

Dans le foyer du Théâtre du Soleil, une boîte est destinée à recueillir des dons pour l’achat de drones démineurs pour l’Ukraine, une initiative menée avec l’association Agir Ensemble pour l’Ukraine.

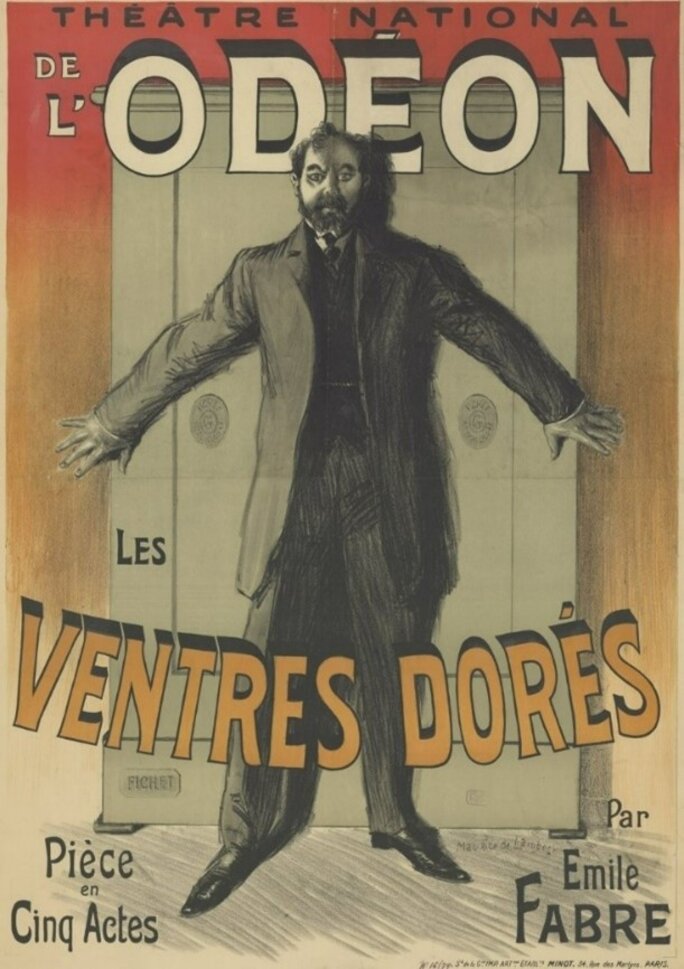

Agrandissement : Illustration 3

Depuis février 2022 le Théâtre du Soleil et son public ont déjà envoyé plus de 70.000 euros à des associations ukrainiennes distribuant des médicaments, de la nourriture et recueillant des enfants.

Maintenant le Théâtre du Soleil collecte des fonds pour l’achat de drones démineurs. L’Ukraine est devenue le pays le plus miné au monde et ces mines ont été jetées sans aucun plan de pose par l’armée russe : ces drones démineurs sauveront des vies.

La boîte de collecte de dons est placée dans le foyer du théâtre, au niveau du Petit restaurant chinois (on la trouve facilement).

* * *

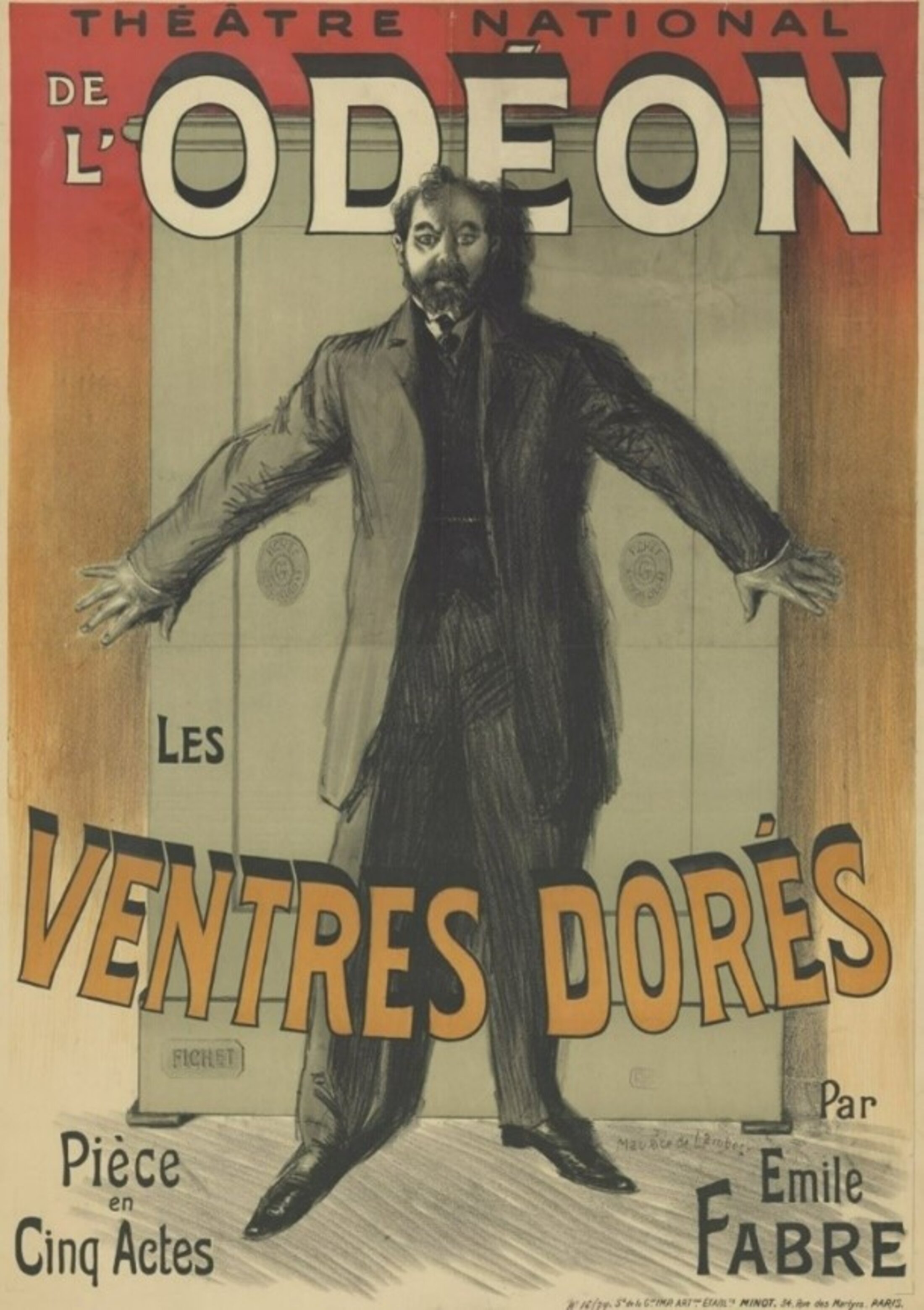

Agrandissement : Illustration 4

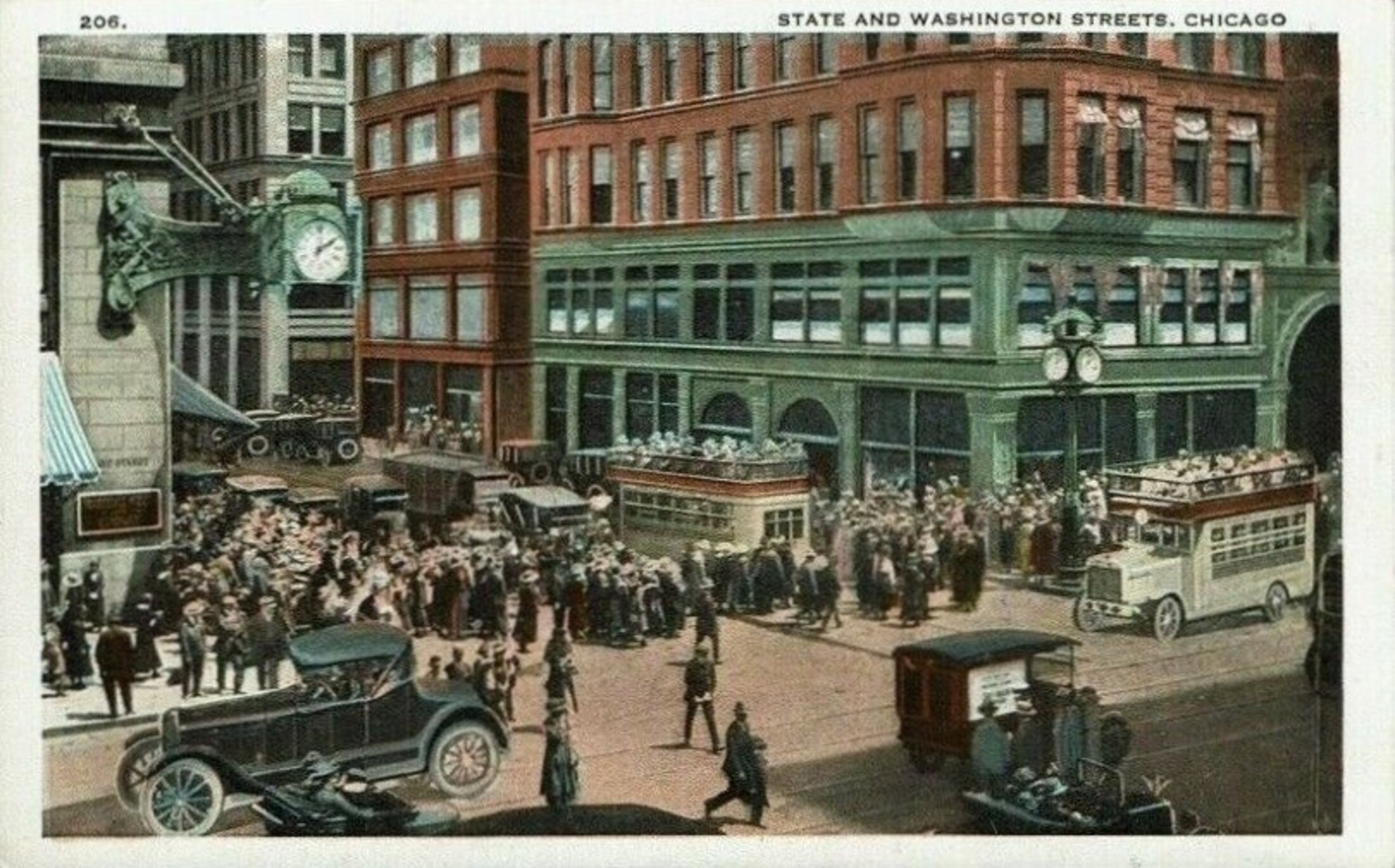

Le naturalisme au théâtre à Paris

Notre vie dans l’art de Richard Nelson se déroule à Chicago en 1923 lors d’une soirée festive. Les personnages sont les membres du Théâtre d’Art de Moscou fondé en 1898 par Constantin Stanislavski, praticien et théoricien du naturalisme au théâtre. A travers le naturalisme, l’art du théâtre s’applique à reproduire la vie de la façon la plus vraisemblable. C’était alors tout à fait nouveau et en rupture radicale avec le théâtre existant.

Né à la fin du XIXe siècle, le naturalisme a opéré une rupture vivifiante pour la scène. A son origine il relevait véritablement du théâtre d’essai. Il a émergé quasi simultanément à Paris et à Moscou, puis il a rayonné en Europe et en Amérique. Dès son apparition, il a profondément divisé le public, la critique et les professionnels.

Ce courant esthétique a aussi revivifié le théâtre en le modernisant, notamment par le recours aux nouvelles techniques d’éclairage - d’abord au gaz puis à l’électricité - permettant pour la première fois de plonger la salle dans l’obscurité et de sophistiquer l’élaboration d’un univers vraisemblable sur le plateau.

Au niveau théorique, le rideau de scène est considéré comme un quatrième mur qu’on ouvre à volonté sur un espace vivant. C’est donc avec le naturalisme que pour la première fois sur scène des interprètes peuvent se tenir de dos à certains moments, ce qui est décrié par une partie du public.

Agrandissement : Illustration 5

En France, c’est André Antoine - fondateur du Théâtre-Libre (Paris 18e) - qui a instauré le naturalisme au théâtre et il l’a payé durant toute sa carrière. En 1888, lorsque pour sa première mise en scène il crée Les Bouchers de Fernand Icres, drame d’un acte en vers, une partie du public est scandalisée de voir sur scène de véritables quartiers de bœuf suspendus.

Lorsqu’en 1906 on lui confie le Théâtre de l’Odéon, il supprime de la billetterie les places ne permettant pas de voir correctement la scène et cette fois encore on crie au scandale. Qui plus est, il interdit qu’on puisse entrer dans la salle après le début du spectacle, ce qui ne s’était jamais fait : Paris résonne alors de cris d’orfraie.

En effet du côté de la salle, le naturalisme met en place la rigueur nécessaire aux meilleures conditions d’écoute et de réception du public, ce qui est tout à fait nouveau. Car à la fin du XIXe siècle, la salle de théâtre est un espace remuant et bruyant : on y entre librement en retard et on peut en repartir tout aussi librement en cours de représentation, sans se préoccuper des bruits occasionnés ; la lumière y est maintenu du fait de l’usage de bougies, ce qui soutient le jeu social d’exhibitionnisme et de voyeurisme organisé par l’architecture de la salle ; les larges chapeaux pour dames alors très à la mode créent des problèmes de visibilité pour les personnes assises derrière, ce qui nourrit souvent des invectives, conduisant certaines fois jusqu’à s’écharper ; on finit par exclure les spectatrices de l’orchestre pour les installer dans les corbeilles, où elles sont toujours coiffées de leurs chapeaux, ce qui donne alors naissance à l’expression « une corbeille de jolies femmes », une qualification qu’on ne se prive pas d’adresser à haute voix aux intéressées depuis l’orchestre, …etc.

Ainsi donc, tout ceci peut survenir durant la représentation et les naturalistes veulent y mettre un terme : leurs œuvres doivent pouvoir être reçues dans les meilleures conditions, car ils se réclament d’un théâtre d’art.

Agrandissement : Illustration 6

Par sa recherche de la vraisemblance, le naturalisme a réformé l’esthétique théâtrale tant au niveau du jeu que de la scénographie, tout en théorisant ces innovations. Il a aussi modifié la sortie au théâtre en tant que pratique sociale et culturelle, car il a suscité la venue d’un public plus large. Enfin, c’est à travers ce mouvement réformateur qu’est apparu le terme de metteur en scène, qui jusqu’ici était appelé régisseur.

En France, l’ascension progressive du naturalisme devient contemporaine de la promulgation par le gouvernement de la loi de séparation des Églises et de l’État (1905), suite à quoi le théâtre est perçu avec moins de méfiance par les pouvoirs publics. Les commissions de censure sont d’abord mises à l’arrêt puis dissoutes (1909), ce qui libère définitivement le choix de porter sur scène des sujets contemporains.

La meilleure illustration de l’apogée du naturalisme à Paris est une pièce créée en 1905, dénonçant et critiquant le colonialisme français. Au Théâtre de l’Odéon - dont il n’a pas encore la direction -, André Antoine crée Les Ventres dorés d’Émile Fabre, une pièce en cinq actes plongée dans l’univers de la Bourse sur fond d’exploitation du Sénégal.

En 1911, Émile Fabre écrit également Les Sauterelles qui traite de la violence et de l’exploitation coloniale au Viêt Nam, une pièce en cinq actes créée par Paul Fourel au Théâtre du Vaudeville. Un répertoire tombé dans l’oubli durant plus d’un siècle, réédité depuis 2020.

Agrandissement : Illustration 7

Le naturalisme ouvre aussi la voie à une remise en question de la salle à l’italienne qui va se poursuivre durant des décennies, car cette forme innovante prend forme dans un type de lieu théâtral se retrouvant en profond décalage vis-à-vis du monde contemporain.

Dans ce type d’architecture, la salle compartimente le public en fonction de ses moyens économiques. Ces artistes, qui aspiraient aussi à faire un théâtre digne de leur République, se débattaient alors dans des édifices théâtraux hérités du Royaume et de l’Empire, dont le Théâtre de l’Odéon.

Ce faisant, le naturalisme a également conduit la critique théâtrale à devoir prendre position, plaçant alors le rôle du théâtre au cœur de nombreux débats de société.

Soixante ans plus tard, la remise en question de l’édifice théâtral conduira au recours à l’abri théâtral. Le théâtre sortira du monument qu’on lui a construit pour prendre place dans des espaces vides et façonnables : à Paris ce sera notamment la Cartoucherie, en 1970.

* * *

L’esthétique théâtrale du Théâtre du Soleil

On aurait tort de croire que Notre vie dans l’Art de Richard Nelson, qui parmi ses diverses qualités rend hommage au théâtre naturaliste russe, soit une pièce très éloignée du Théâtre du Soleil du fait que c’est un huis clos intimiste réunissant onze personnages.

Car on est effectivement en droit de considérer que cette troupe a toujours été imprégnée de naturalisme, en premier lieu parce qu’elle s’emploie à saisir le réel et à traiter du monde qui lui est contemporain.

On peut aussi l’affirmer à partir de trois réalités matérielles : la création d’un espace théâtral où le public voit très bien le spectacle depuis toutes les places, le maintien sans cesse renouvelé d’une billetterie économiquement accessible, l’impossibilité d’entrer dans la salle après le début du spectacle.

Pour autant, c’est principalement à travers le jeu théâtral que s’exprime cette dimension. Lorsque le Théâtre du Soleil entre en création, il est d’abord question de réussir à jouer avant de pouvoir tenter de représenter. C’est une troupe qui répète durant des mois, certaines fois plus d’une année. Durant ces répétitions des personnages peuvent être « essayé(e)s » par plusieurs acteur(trice)s, y compris indépendamment de leurs genres. Car ici, il ne s’agit pas d’incarner des personnages, mais de leur donner vie.

Agrandissement : Illustration 8

A contrario de ceci, au Théâtre du Soleil le traitement de l’espace et des accessoires est totalement émancipé du naturalisme. Cette troupe a opté depuis 1970 pour un espace transformable à volonté en fonction des nécessités de chaque création et il est donc constamment renouvelé. Ici le plateau de théâtre n’est pas un univers ornementé, mais un espace habité.

Enfin, les accessoires sont infiniment peu présents sur scène et ne sont pas destinés à constituer des décors : certes ces objets sont porteurs d’une esthétique évoquant un monde, mais ils sont exclusivement mis au service du jeu théâtral.

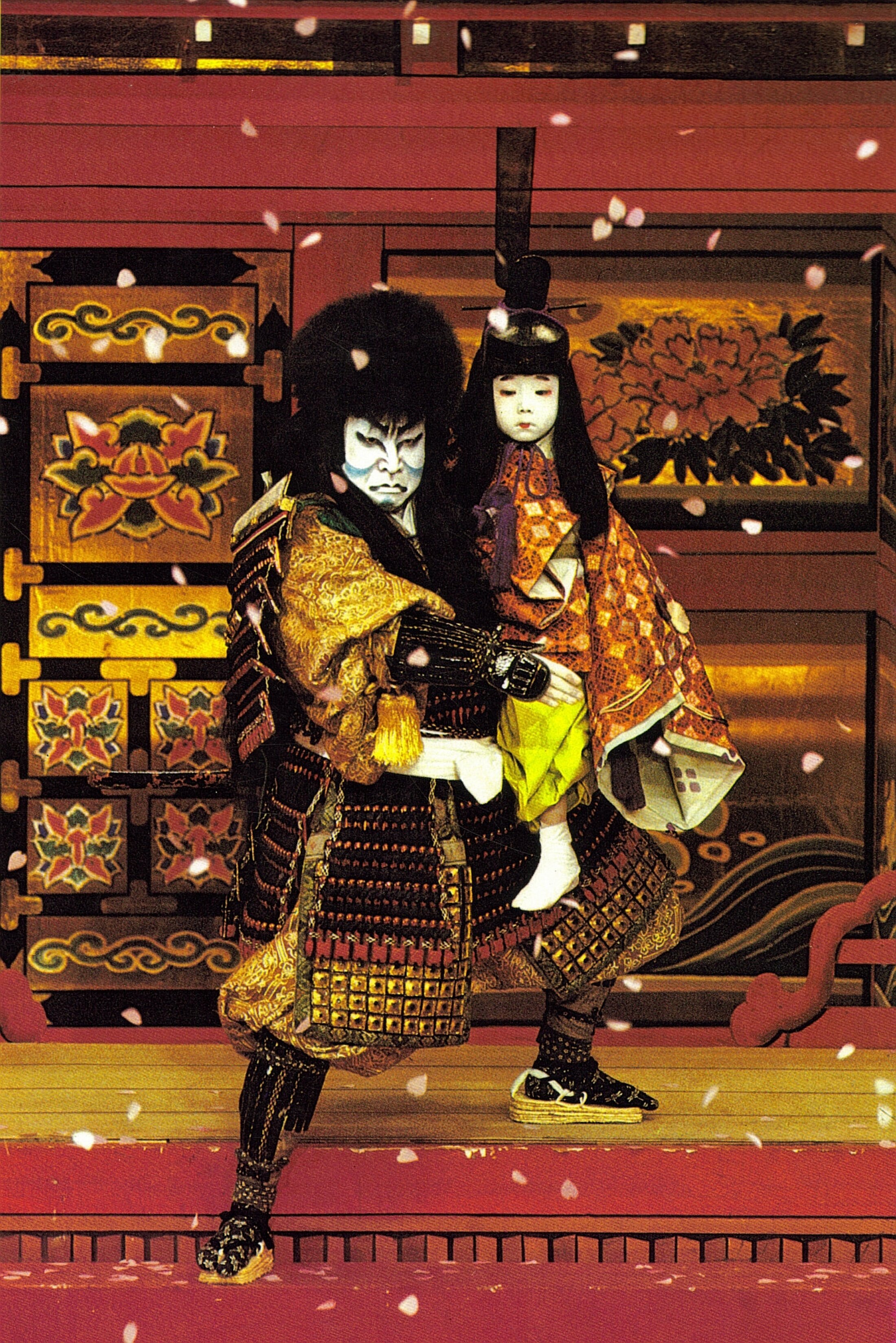

Sur la base de ces fondamentaux, depuis plusieurs décennies le Théâtre du Soleil est effectivement allé beaucoup plus loin sur le plan esthétique. Durant ses deux premières décennies, il a évolué en explorant des formes de jeux d’Europe très stylisées : l’art du clown, le théâtre de tréteaux, la commedia dell’arte, le cabaret allemand. Durant les décennies suivantes, il a évolué dans d’autres formes tout aussi stylisées, mais inspirées cette fois-ci par des théâtres d’Asie : le kabuki, le kathakali, le bunraku.

Agrandissement : Illustration 9

Enfin au Théâtre du Soleil, il n’existe pas de mise au service de la poétique théâtrale sans engagement physique, jamais. Or cette troupe est constituée d’artistes de différentes générations, originaires de plusieurs régions de France et du monde. Cette troupe a donc en elle une diversité de rapports à l’oralité et à l’expressivité physique qui sont mis au service du jeu théâtral. Pour chaque création ces artistes font émerger une forme commune de jeu, unique et singulière.

C’est effectivement une troupe ayant des racines très diverses, de sorte que ses fleurs et ses fruits sont plus habilement reconnus et savourés par le plus grand nombre. Tout ceci d’une façon intime et individuelle bien sûr, mais qui survient chaque fois collectivement, de sorte qu’elle n’est jamais nommée : par pudeur, par passion, par goût de la délectation.

Un théâtre populaire donc. Une fierté française aussi, il faut bien le reconnaître.

* * *

Agrandissement : Illustration 10

Le réemploi du gradin bifrontal des Éphémères

Invité par le Théâtre du Soleil pour créer Notre vie dans l’Art, Richard Nelson a choisi le dispositif scénique de la création collective Les Éphémères que cette troupe avait réalisé en 2006. Cette œuvre du Théâtre du Soleil est sans doute celle où la troupe s’est le plus confrontée à une certaine dimension du naturalisme.

Agrandissement : Illustration 11

D’abord parce que sa construction dramaturgique repose au départ sur l’évocation de souvenirs intimes des membres de la troupe, or la formation de l’acteur développée par Constantin Stanislavski fait appel à la mémoire affective pour nourrir le jeu théâtral, ce qui était alors tout à fait nouveau.

Dans Les Éphémères, les scènes étaient jouées au cœur du public, sur des plateaux circulaires à roulettes évoluant lentement, poussés par des artistes intégralement vêtus de noirs. Ces plateaux tournaient également sur eux-mêmes, très doucement. L’ensemble était soutenu par une musique instrumentale interprétée en direct.

Ces petits espaces scéniques étaient garnis de meubles, d’objets décoratifs et d’éléments de décor de toute sorte, ce qui était absolument sans précédent au Théâtre du Soleil. Mais du fait de la giration continuelle des plateaux, on percevait toujours l’envers des décors évoluant sous nos yeux.

Il y avait donc bien une veine naturaliste, tandis qu’il n’y avait aucune illusion parfaite, telle une forme de vraisemblance qui serait volontairement temporisée par sa théâtralité.

Durant cette création collective de plusieurs heures avec entracte, un seul et improbable personnage transgressait cette convention scénique à chacune de ses apparitions, tout simplement en observant longuement le public, ce qui à chaque fois était très soudain : la mystérieuse et inoubliable Madame Perle.

Créé en 2006, ce spectacle a été joué durant trois années : à la Cartoucherie, en France et à l’étranger, de l’Europe aux Amériques en passant par l’Asie. C’est ainsi qu’en 2009 Richard Nelson a eu l’occasion de découvrir Les Éphémères à New York, au Lincoln Center for the Performing Arts.

Quinze ans plus tard, alors qu’il est invité à venir créer au Théâtre du Soleil, Richard Nelson choisit ce dispositif scénique pour Notre vie dans l’Art, dont le thème, la structure dramaturgique et la forme n’ont absolument rien à voir avec Les Éphémères, ni avec aucun autre spectacle du Théâtre du Soleil. Contre toute attente, Notre vie dans l’Art est donc aussi une création permettant - entre autres - de retrouver cet espace scénique logé au cœur du gradin bifrontal, telle une nouvelle page blanche.

En outre, cette option scénographique satisfait les objectifs de développement durable que les arts du spectacle doivent dorénavant s’appliquer à concrétiser : recours à des transports moins polluants, panneaux solaires qu’il serait possible d’installer ici ou là, recensement des théâtres disposant d’îlots de fraîcheur en période de canicule, ... etc. En la matière, un volet d’actions porte précisément sur le recyclage de décors. De ce point de vue, Notre vie dans l’Art est donc une production tout à fait moderne.

* * *

Agrandissement : Illustration 12

Des artistes à portée d’étreintes du public

Le titre intégral de cette pièce est : Notre vie dans l’Art. Conversations entre acteurs du Théâtre de Moscou pendant leur tournée à Chicago, Illinois en 1923. Elle s’inspire d’une tournée ayant réellement eu lieu, tandis que sa mise en scène et son interprétation ont le talent de nous entraîner dans cette expérience troublante de la vraisemblance au théâtre.

Sur le plan scénographique, le public est principalement réparti sur deux gradins, assez pentus, se dressant face à face. Chaque rangée de places est fermée par une paroi et ne fait apparaître que le haut des corps, telle une galerie de portraits.

Au centre, un espace rectangulaire constitue l’espace de jeu, clos sur les deux largeurs par des bancs destinés au public. Au centre, une longue table en diagonale, couverte de chaises et de tapis ne demandant qu’à entrer en jeu.

Il n’y a pas de sensation d’espace vide entre ce cœur spatiale et le public. Le lien est établi par ces rangés de bancs à accoudoirs fermant l’espace rectangulaire. L’ensemble instaure curieusement une dimension d’intimité.

Nous nous tenons en grande assemblée autour d’une manifestation conjointe de la vie et de l’art théâtral, vis-à-vis de laquelle nous prenons certes de la hauteur depuis les gradins. Mais du fait de cet étrange lien scénographique, il n’y a pas de sensation d’éloignement non plus.

Nous sommes très vite gagnés par la sensation confuse et la certitude insolite que ces artistes se tiennent en fait tout près de nous, à portée d’étreintes, car cette représentation est très chaleureuse.

Agrandissement : Illustration 13

Nous nous retrouvons donc soudainement à Chicago, en 1923, vers la fin de l’automne. Les membres du Théâtre d’Art de Moscou sont en tournée aux USA, où le public américain les découvre. Toute l’action de la pièce se déroule dans la salle à manger de cette pension bon marché où, bon gré mal gré, la troupe est cantonnée.

A l’extérieur et bien au-delà, le monde a été marqué par des changements récents. Ainsi depuis six ans la Russie tsariste est devenue l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, tandis que le Théâtre d’Art de Moscou continue à exister.

Ces artistes sont néanmoins suspectées d’avoir soutenu l’ancien régime, ou bien encore de ne pas servir assez bien la nouvelle cause politique, lorsqu’on ne les accuse pas des deux, tout en se servant de cette tournée pour valoriser l’image internationale du nouveau régime. Tout ceci compose le hors scène de la salle à manger de cette pension.

S’entrecroisent alors cause théâtrale, cause politique, joie de vivre et rêve d’un lendemain meilleur : les réactions du public américain découvrant le naturalisme au théâtre grâce à une troupe moscovite, cet espion démasqué par sa compréhension du russe, la mise en rivalité avec un artiste allemand réfugié à New York, cette spectatrice dissimulant l’usure de ces vêtements, le rêve américain du cabanon à la campagne, ce recueil d’articles de presse infamants adressés anonymement, les révélations sur l’économie de la tournée, … et bien d’autres choses encore.

Les évocations du hors scène ne surviennent que cycliquement, grâce au savant mélange de précision et de liberté dans l’écriture de Richard Nelson. Ils s’entrecroisent très finement avec tout ce qui se vit autour de cette table, au sein de cette troupe.

Ainsi donc, en ce jour d’automne 1923 à Chicago, la troupe se parle. Elle comprend, elle s’interroge. Elle sait aimer la vie et on perçoit à quel point ses membres se connaissent. La bienveillance règne. C’est une occasion où la troupe fait un bon repas. Il y a aussi de la vodka, une guitare et de la joie. La force de ces relations est la matière vivante du jeu théâtral entre ces personnages.

Durant ce repas festif, il est souvent question du désir d’interpréter des sketches juste après, ce qui a effectivement lieu. Nous assistons alors à une délicieuse scène de théâtre dans le théâtre, car ces artistes aiment si fort cet art qu’ils n’hésitent pas à se l’offrir. Mais j’en n’en dévoilerai rien, car j’en ai déjà trop écrit.

C’est un spectacle « façon matriochka » : les membres d’une troupe de théâtre joués par les membres d’une autre troupe théâtrale ; le Théâtre du Soleil à Paris en 2023 jouant le Théâtre d’Art de Moscou à Chicago en 1923 ; une esthétique scénographique naturaliste ramenée à son essence et relevant du théâtre d’essai ; le tout joué, non pas sur le plateau d’une salle à l’italienne face à une salle rouge et or, mais sur le sol en béton d’un abri théâtral couleur du temps, encadré par le public.

Notre vie dans l’Art rappelle avec brio que c’est aussi l’implication du cœur qui permet la vraisemblance au théâtre. C’est un spectacle harmonieux, doux, profond, une œuvre offerte en partage. C’est exactement ce que doit aussi permettre le théâtre : se ressourcer humainement.

Cette œuvre théâtrale est programmée dans le cadre du Festival d’Automne jusqu’au 3 mars 2024.

Dans quel dessein remettriez vous à demain ce qui est bon dès aujourd’hui ?...

Joël Cramesnil

Votre billet pour Chicago est ICI.