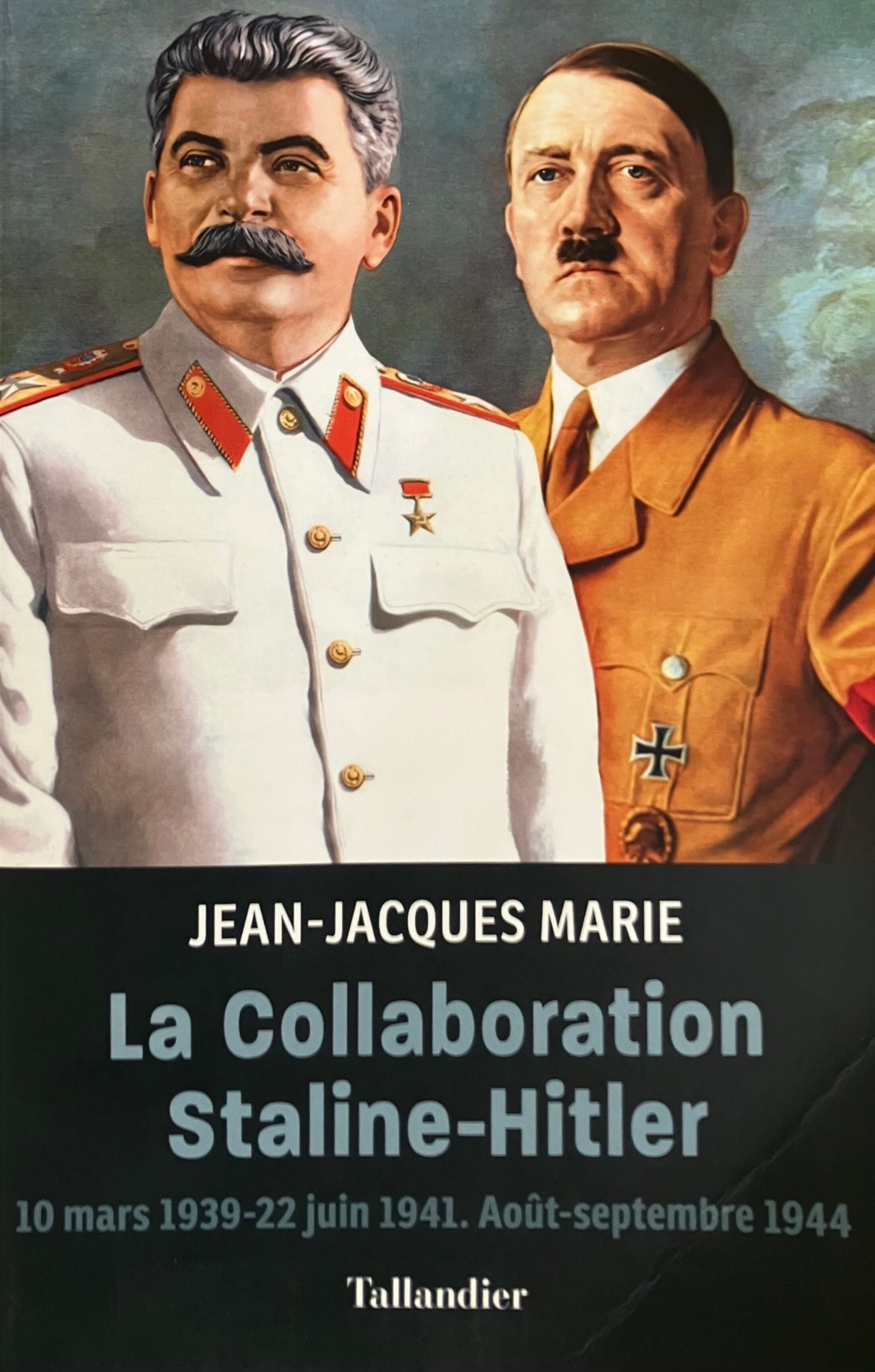

Agrandissement : Illustration 1

La guerre en Ukraine déclenchée par l'agression russe fin février 2022 a remis en mémoire des pans entiers de l'histoire récente de l'Europe. C'est à la lumière de ce conflit, et des nombreuses archives qu'il a pu consulter, que l'historien Jean-Jacques Marie, l'un des meilleurs connaisseurs de l'Union soviétique, analyse le fameux "Pacte germano-soviétique" conclu en mars 1939 par deux dictatures que tout semblait opposer, et qui finiront par s'affronter férocement sur les champs de bataille.

On connaît la version officielle du côté de Moscou: cet accord conjoncturel était le fruit de la "suprême habileté" de Staline devant le refus des "démocraties capitalistes" telles que la France et la Grande-Bretagne de s'entendre avec lui. Il s'agissait de gagner du temps afin de mieux préparer l'Union soviétique à un conflit inévitable. Un tel sursis lui a permis de gagner la guerre, et de partager ensuite le monde avec les Occidentaux, à Yalta puis Potsdam.

Sauf que c'est un mensonge, affirme Jean-Jacques Marie dans son dernier ouvrage, La Collaboration Staline-Hitler. 10 mars 1939 (le Pacte fut signé en août)-22 juin 1941 (soit le début de l'"Opération Barbarossa", l'attaque massive des armées nazies contre l'URSS). Août-septembre 1944, paru récemment chez Tallandier. Que cet historien âgé de 86 ans se réclame du trotskysme - dans sa branche "lambertiste", celle à laquelle ont appartenu, entre autres, Lionel Jospin et Jean-Luc Mélenchon - n'est pas un secret. Cette fidélité politique le rend particulièrement attentif aux crimes de Staline contre le "Vieux" et la génération des bolchéviks qui avaient conduit la Révolution de 1917. Qu'il puisse lire les archives en russe, comme le montre la bibliographie reproduite à la fin du livre, est sans doute plus important encore.

Une collaboration profitable pour les deux parties

Car "toute la documentation apparue à partir de 1989-1990 (...) prouve que Staline a mené un double jeu" à partir de 1933, affirme-t-il, en explorant à la fois la possibilité d'une alliance avec les démocraties occidentales - dont on sait qu'elles ne furent pas enthousiastes, jusqu'à ce que Churchill, qui voyait en Hitler le principal ennemi à abattre, prenne les rênes à Londres -, mais aussi, en parallèle, avec l'Allemagne nazie. Hitler se laissera convaincre qu'une telle alliance offrait de sérieux avantages, en dépit de ses serments de pourfendre le "bolchévisme".

Dès septembre 1938, Staline avait adressé à Hitler un "signal discret" en ordonnant le retrait de tous les brigadistes internationaux engagés en Espagne, alors même que la Légion nazie Condor et les fascistes italiens y épaulaient Franco.

Chacun des deux dictateurs, Staline comme Hitler, se croyait plus malin que l'autre. Mais la palme de la naïveté revient à Staline, à qui Jean-Jacques Marie atteste une intelligence limitée, encore amoindrie par les flagorneries de son entourage. Le Soviétique avait coutume de régler les problèmes en faisant fusiller les fauteurs de troubles, réels ou imaginaires. Quand il s'agace, auprès d'un conseiller du président Roosevelt, que les livraisons d'armement promises par Washington prennent plus de temps que prévu, et que celui-ci explique ces lenteurs par une grève des dockers aux États-Unis, le voilà qui s'écrie: "Vous n'avez donc pas de police?". Ce n'est pas chez lui que de telles choses arriveraient...

Staline fasciné par la violence de Hitler

Le pacte avec Hitler, explique Jean-Jacques Marie, vient d'abord de la fascination qu'exerce, sur le potentat soviétique, la violence du dirigeant nazi, dans laquelle il se reconnaît tout de suite. Il n'y a que trois hommes politiques qui comptent en Europe, soutient-il: lui, Hitler et Mussolini. Le pangermanisme d'un Hitler fait écho au panslavisme de l'"homme de fer". Quant à croire qu'il veut exporter la révolution dans le monde entier, c'est une plaisanterie. Il est prêt à sacrifier aux Allemands le Komintern (que l'historien écrit "Comintern"), ce machin dépassé fondé en 1919, qu'il voudrait dissoudre. Dans son journal intime, Goebbels se félicite plus d'une fois des avantages que procure cette alliance. Notamment des 300 000 tonnes de pétrole livrées chaque année à Berlin, ou de l'armement (jusqu'à la veille de l'attaque allemande!), bien que la Wehrmacht soit très réticente à laisser les Soviétiques visiter ses propres installations, tant leur supériorité est éclatante.

Mais pourquoi Hitler s'est-il laissé convaincre, alors qu'il n'a que mépris pour les Slaves en général, et l'espèce bolchévique en particulier? Parce que son vieil allié Mussolini le lâche au moment précis où il a prévu d'attaquer la Pologne. L'Italien ne saurait envisager une entrée en guerre avant 1942. Donnerwetter!

Un pacte de non-agression avec Moscou permet en revanche à Hitler d'annexer à peu de frais une bonne partie du territoire polonais, et même d'envisager "le ralliement de l'URSS au pacte tripartite des pays fascistes" - l'axe Rome-Berlin-Tokyo. En échange, Moscou participe au dépeçage de la Pologne (le gouvernement soviétique, écrit le ministre allemand des affaires étrangères Ribbentrop en septembre 1939 à Molotov, l'autre signataire du Pacte, "nous libérera de la nécessité d'anéantir les restes de l'armée polonaise en les poursuivant jusqu'à la frontière russe") et va récupérer bientôt la Bessarabie, l'actuelle Moldavie, attribuée depuis 1918 à la Roumanie. C'est le début de l'entreprise de Staline, souligne l'historien, pour reconstituer les frontières de l'ancien empire des tsars, entreprise poursuivie par Poutine. Même si l'on ne peut passer sous silence les atrocités commises, en particulier contre les Polonais et les Juifs, par les troupes pro-nazies ukrainiennes.

Lien entre Grande Terreur, pacte germano-soviétique et assassinat de Trotski

À l'en croire en tout cas, il existe un lien direct entre la Grande Terreur de 1937-1938, qui vit la liquidation physique de centaines de milliers de Soviétiques, dont une grande part de la hiérarchie militaire, celle de Trotski en août 1940, et le Pacte germano-soviétique. C'est avant tout parce que le principal opposant à Staline risquait de tirer profit de pareille alliance qu'il fallait l'éliminer. Lequel avait pressenti dès juin 1939: "Staline ne signera un traité avec l'Angleterre que s'il est convaincu qu'une alliance avec Hitler est hors de sa portée".

Dire que le Pacte germano-soviétique fut le ciel qui tombait sur la tête de nombreux communistes, même les plus inféodés à Moscou, est faible. Depuis des années tous avaient été abreuvés de propagande antifasciste, et voilà que l'Allemagne nazie devenait une amie!

Du jour au lendemain, le mot "fasciste" disparaît de l'URSS. Il peut insulter comme il veut les "traîtres français", mais pas les Allemands, explique-t-on à l'écrivain Ilya Ehrenbourg. Le film d'Eisenstein Alexandre Nevski, qui célèbre la victoire du prince de Novgorod sur les chevaliers teutoniques, est retiré des écrans. Le grand cinéaste est invité par Staline en personne à mettre en scène La Walkyrie de Wagner. On l'empêche de tourner un autre film, sur le cas d'un Juif accusé de "crime rituel" qui remontait au début du siècle: même l'antisémitisme sévissant sous les tsars ne doit plus être évoqué. Sans parler de celui qui était pratiqué par Berlin. Il faut se représenter les visites officielles de part et d'autre, pavoisées de drapeaux rouges et de croix gammées, deux symboles qu'on avait cru irréconciliables.

Non contente de fournir les matières premières que le blocus britannique interdit à l'Allemagne, Moscou l'autorise à utiliser le port de Teriberka, à l'est de Mourmansk, dont les eaux ne gèlent jamais, pour réparer et ravitailler ses navires et sous-marins opérant dans l'Atlantique nord. Trop aimables, se réjouira Goebbels. Il n'y a que Rosenberg, l'idéologue en chef du nazisme, pour faire la grimace. Fin septembre 1939 Molotov va jusqu'à dire devant le Soviet suprême: "Nous avons toujours pensé qu'une Allemagne forte est une condition indispensable d'une paix solide en Europe". Goebbels fait imprimer en français et en anglais les plus beaux passages de ce discours, du point de vue de Berlin, sur des dizaines de milliers de tracts lâchés ensuite au-dessus des positions des troupes franco-britanniques derrière le Rhin.

Staline stupéfait de Barbarossa

Après tant de bons et loyaux services, c'est au tour de Staline d'être sidéré par l'attaque du 22 juin 1941. La désastreuse performance de l'Armée rouge en Finlande avait persuadé Hitler que ce serait assez facile d'aller jusqu'à Moscou, à condition d'y mettre les moyens. Le dictateur russe tente d'abord de se convaincre que son copain "ne sait rien de tout cela", que c'est un mauvais coup de ses généraux. Ce n'est pas faute d'avoir été informé, les notes d'alarme de ses services se multiplient au fil des mois, mais il ne veut pas les croire. Il interdit même de faire donner l'artillerie contre les assaillants, de laisser décoller les avions des bases militaires.

Le 22 juin, en pleine nuit, alors que les divisions allemandes ont depuis l'aube franchi la frontière, un train soviétique chargé de blé pénètre encore en Allemagne. Il n'en repartira bien sûr jamais.

Cette confiance aveugle d'un homme qui se méfiait de tous et ne pensait qu'en termes de complot, ne laisse pas d'étonner. Comment l'expliquer, écrit Jean-Jacques Marie, sinon par le fait que Hitler, si impitoyable, si dur, si dangereux, ayant fini par accepter sa collaboration, lui seul, ce génie célébré partout en URSS, pouvait y mettre un terme? La nostalgie qu'il éprouvait pour le duo de choc qu'il avait cru former avec le leader nazi s'entendait encore quand il répétait, assez longtemps après la guerre selon sa fille Svetlana passée à l'Ouest: "Quand même, avec ces Allemands, nous aurions été invincibles!".

L'ultime chapitre de cette "collaboration" calamiteuse pour plusieurs peuples d'Europe s'est écrit à Varsovie durant l'été 1944. L'Armée rouge avait repoussé la Wehrmacht jusqu'à la Vistule. Le 29 juillet la station polonaise installée à Moscou, Radio Kosziuszko, émet un appel à l'insurrection relayé par la BBC londonienne, appel en polonais réitéré à quatre reprises le lendemain. Depuis Moscou. Le 1er août, la capitale de la Pologne se soulève sous la direction de l'AK (Armija Krajowa), l'armée nationaliste.

La Wehrmacht et la SS réagissent aussitôt avec une violence extrême, appuyées par des détachements de l'armée russe de Vlassov et par l'armée ukrainienne fasciste de Stepan Bandera. Ils assassinent vieillards, femmes, enfants, ils massacrent jusqu'aux malades sur les lits d'hôpital. Staline commence par nier l'existence d'un soulèvement. Le Parti communiste polonais, reconstitué à grand peine en 1942 après avoir été laminé par le rouleau compresseur du "pacte", et déjà mis en selle à Lublin, croit qu'une "aide" va venir bientôt des rangs soviétiques.

Quand Staline laisse les nazis écraser les insurgés polonais

Erreur. Staline ordonne à l'Armée rouge de rester sur l'autre rive de la Vistule. Il refuse aux avions américains et britanniques tout atterrissage sur la zone libérée par les Soviétiques pour livrer des armes aux insurgés: laisser annihiler la résistance polonaise est bien plus vital pour lui que le démembrement de 1939, ou l'exécution vers la même époque par le NKVD des officiers polonais - il y eut 21 857 victimes. L'argument de Staline est que tout cela est "prématuré", qu'en plus les Occidentaux n'ont pas demandé l'avis de Moscou, ils n'ont donc qu'à s'en prendre à eux-mêmes de ce terrible échec.

Début octobre, exsangues, les derniers insurgés capitulent. Ils ont perdu 22 000 combattants, 180 000 civils sont morts, près de la moitié des bâtiments de la ville ont été détruits, dont la plupart des monuments historiques. La Pax Sovietica va pouvoir s'étendre sur cet amas de ruines.

Les Polonais n'ont jamais oublié, et ce souvenir nourrit l'aide qu'ils apportent maintenant à Kiev. Varsovie fut la seule capitale des "démocraties populaires" à ne pas dresser de statue à Joseph Staline. À la fin de son film Kanal (1957), consacré à l'insurrection de 1944, le cinéaste Andrzej Wajda fait allusion à la passivité de l'Armée rouge, qui laissa, à quelques centaines de mètres de ses lignes, l'Allemagne nazie et ses alliés fascistes écraser sauvagement toute résistance: une image de la Vistule a suffi, tous les spectateurs avaient compris.

Agrandissement : Illustration 2