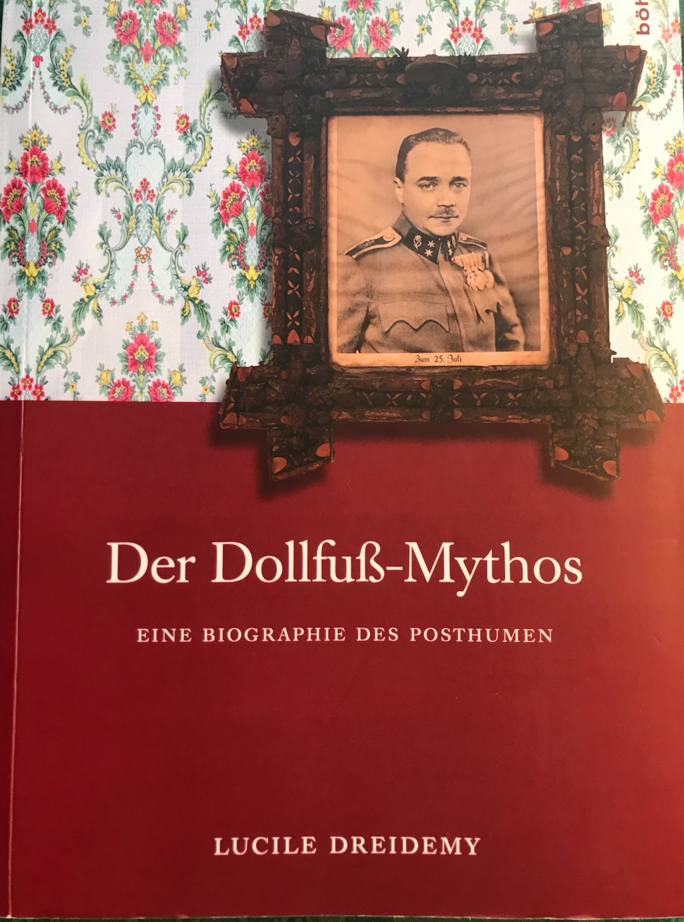

Agrandissement : Illustration 1

C'est un fantôme qui hante depuis plus de huit décennies la politique autrichienne: celui du chancelier Engelbert Dollfuss, assassiné en juillet 1934 à Vienne lors d'une tentative de putsch par les nazis.

A-t-il été la première victime de cette forme extrême de totalitarisme, un « martyr » dont les conservateurs autrichiens ont à juste titre honoré la mémoire ? Ou bien, avant tout, un anti-démocrate qui a poussé à une radicalisation toujours plus évidente vers l'extrême droite et dissous le parlement, instaurant en Autriche, de 1933 jusqu'à l'Anschluss de 1938, une dictature « austro-fasciste » inspirée par l'Italie de Mussolini et fortement teintée de cléricalisme ?

La controverse resurgit de plus belle à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement autrichien, dont le ministre de l'intérieur Gerhard Karner, qui remplace à ce poste Karl Nehammer devenu il y a quelques jours chancelier après le départ « définitif » de l'ex-enfant prodige Sebastian Kurz, est le maire de la commune rurale de Texingtal, en Basse-Autriche, qui s'enorgueillit d'un musée à la gloire de Dollfuss.

Or, à en croire ceux qui l'ont visité, notamment l'écrivain Ludwig Laher, auteur d'un livre sur les lieux exaltant les grands hommes de la sphère germanique et d'un commentaire ironique dans le quotidien viennois de centre gauche Der Standard, il a tout à voir avec le kitsch d'une figure idéalisée et rien avec le consensus scientifique.

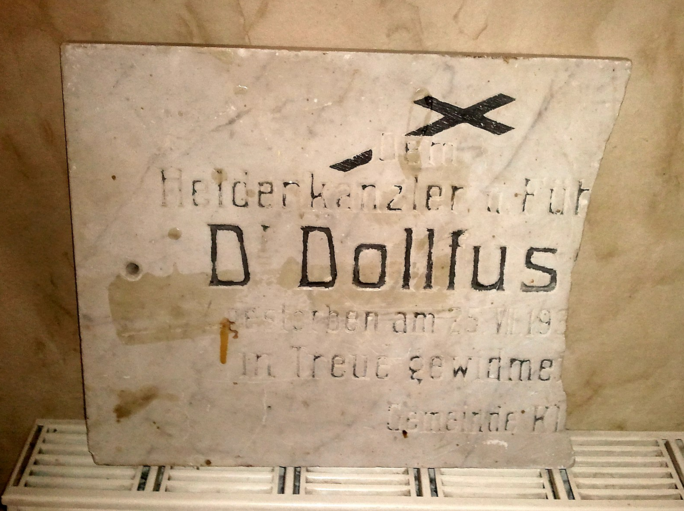

La plaque apposée à l'entrée: « Maison natale du grand chancelier fédéral Dr Engelbert Dollfuss, qui a rénové l'Autriche », donne le ton, le clou de cette collection où figurent quelques-unes des innombrables chopes de bière et tasses à café à son effigie (il fut gratifié de quelque 600 rues et places portant son nom, dans ce petit pays), étant un échantillon de la terre du cimetière où il est inhumé à Vienne, avec ces mots: « Terre autrichienne, qui a reçu le plus grand fils de la patrie ».

Le plus beau est que ce musée, qui date de 1998 - à une époque où les conservateurs de l'ÖVP se sentaient coincés dans leur coalition avec les sociaux-démocrates du SPÖ et caressaient déjà l'idée de s'allier au FPÖ de Haider, ce qui fut chose faite début 2000 -, a été édifié avec un financement public. Selon Laher, Karner a encore affirmé en 2018 qu'il avait intégré « de façon critique » les données de la recherche historique.

Devant l'ampleur de la polémique, on a assuré que tout cela allait être révisé et Karner s'est empressé d'afficher ses convictions démocratiques - tout en confirmant qu'il suivrait la même ligne dure que son prédécesseur envers les demandeurs d'asile et les migrants. Mais sur les réseaux sociaux les critiques allaient bon train lorsque furent exhumées des déclarations du nouveau ministre de l'intérieur, qui avait reproché à ses adversaires sociaux-démocrates d'avoir enrôlé « des messieurs d'Amérique et d'Israël », utilisant ainsi les codes antisémites dont se servaient il y a plus de trente-cinq ans certains dirigeants de l'ÖVP, au moment de l'affaire Waldheim.

La poussée actuelle vers l'extrême droite

Il ne s'agit pas d'une anecdote mineure. Le ministre de l'intérieur d'un pays membre de l'Union européenne se doit d'être clair, dans sa tête comme dans les mots qu'il emploie, au sujet d'un régime foncièrement anti-démocratique. Le débat sur la nature du système instauré en Autriche de 1933 à 1938 ne concerne pas que les experts. Il est politique.

Et en quoi concerne-t-il aussi la France ? Parce que l'irruption d'Eric Zemmour dans la présidentielle, son apologie de Pétain qui aurait protégé les Juifs français, et plus généralement la dérive de pans entiers du paysage politique vers les thèmes favoris de l'extrême droite à quelques mois d'une élection capitale, conduit à s'interroger sur la nature du fascisme de notre temps, et à contrecarrer une telle évolution.

Il y a au moins un point sur lequel s'accordent aujourd'hui les historiens de l'Autriche au 20ème siècle, quelle que soit leur obédience: Dollfuss, un enfant illégitime né à la campagne qui s'était courageusement battu contre l'Italie durant la Première Guerre mondiale avant de faire carrière dans l'Union paysanne (Bauernbund), l'un des leviers essentiels du courant "chrétien-social", était un dictateur.

Il a pris à l'occasion d'une crise parlementaire, en 1932, les rênes d'un régime autoritaire qui a pavé le chemin du nazisme. Dès 1933 ce petit homme (1,51 mètre, ce qui lui valut le sobriquet de « Millimetternich » en allusion au ministre et diplomate autrichien assez habile pour unir les plus grandes monarchies européennes contre Napoléon Bonaparte) a supprimé le parlement, où les sociaux-démocrates formaient la fraction la plus nombreuse.

Les idées anti-démocratiques de Dollfuss étaient partagées par nombre de dirigeants de sa mouvance au moins depuis l'époque du prélat Ignaz Seipel, qui fut chancelier de 1922 à 1924 puis de 1927 à 1929, et a été caricaturé avec brio dans le roman prémonitoire d'Hugo Bettauer, La ville sans Juifs. L'obsession de Dollfuss était de lutter contre les "rouges".

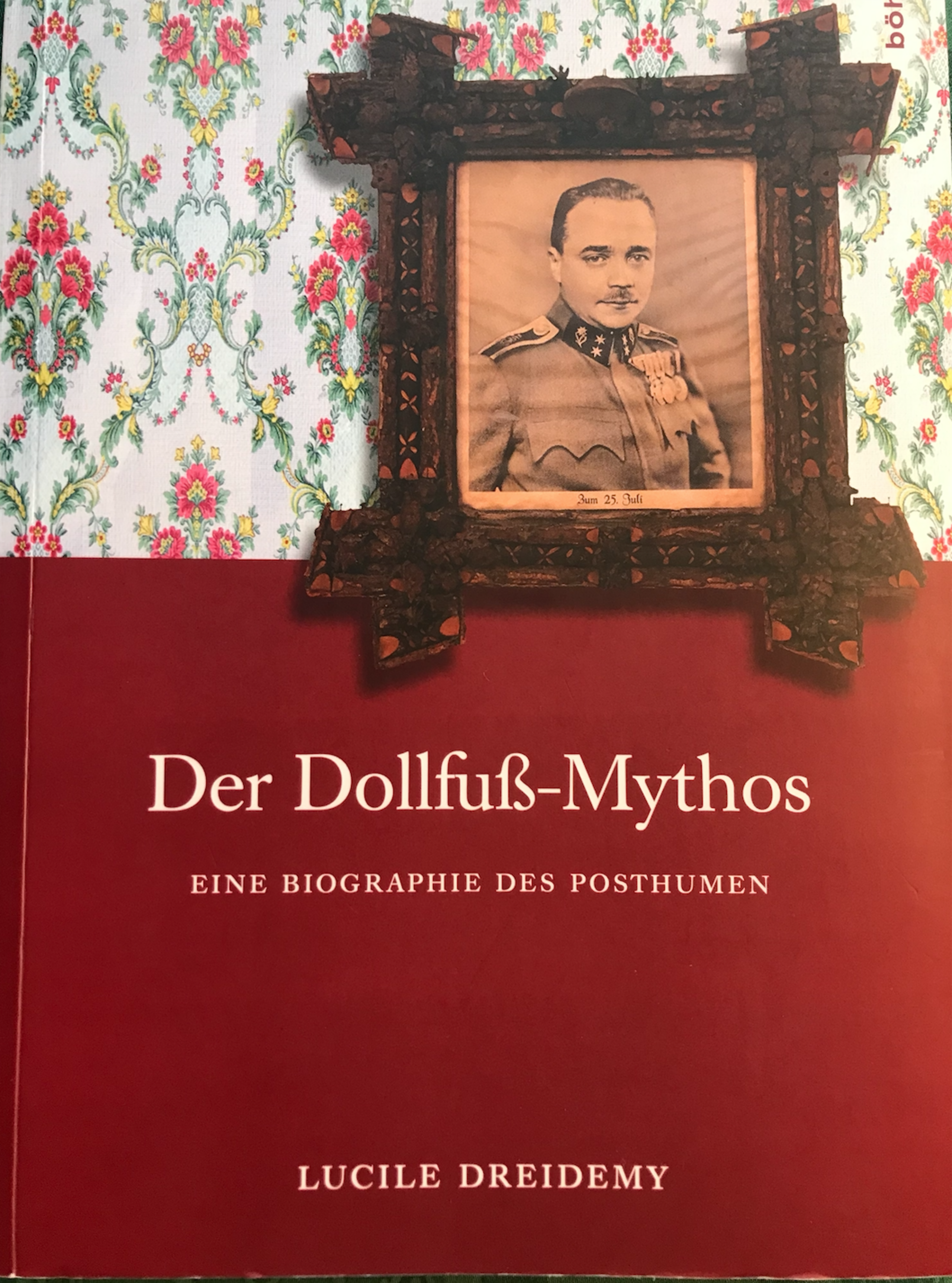

Agrandissement : Illustration 2

Lorsque dès mars 1933 il interdit le Schutzbund, le bras militaire de la social-démocratie (les traités signés après la Première Guerre mondiale limitant drastiquement la taille de l'armée régulière, il y avait plus de gens dans les milices des partis qui s'affrontaient quasi quotidiennement), il déclare lors d'une réunion du bureau directeur du parti chrétien-social : « De mon point de vue il faut tout faire, pas à pas, pour mettre les marxistes à genoux ».

En 1933 également il a mis hors la loi le parti communiste, et peu de temps après le parti national-socialiste à la suite de graves incidents antisémites à l'université de Vienne - sans doute la percée électorale spectaculaire des nazis à Innsbruck, considéré jusqu'alors comme un bastion du conservatisme catholique, a-t-elle aussi alarmé les dirigeants chrétiens-sociaux.

Puis il a ordonné en février 1934 aux militaires de mater l'insurrection brouillonne des sociaux-démocrates, dont toutes les organisations furent alors dissoutes. Il a fait tirer au canon sur la façade du plus emblématique des HLM de la « Vienne rouge », le Karl-Marx-Hof.

Bilan total : plus de 300 morts. Ce qui permettra à Hitler, qui observait les événements depuis Berlin, de dire à l'ambassadeur de France que Dollfuss avait commis une « bêtise criminelle » en s'attaquant aux travailleurs, et que, les mains désormais souillées de sang, il ne ferait plus long feu.

Plus proche de Mussolini que de Hitler

En 1934 enfin les chrétiens-sociaux se fondent dans un parti unique, le « Front patriotique » (Vaterländischer Front ou VF en allemand), qui choisit pour emblème la croix potencée des Croisés, l'Autriche se dotant d'une nouvelle constitution dans laquelle n'apparaissait même pas le mot « parlement ». Elle s'y flattait en revanche d'être « le meilleur Etat allemand » - en clair : meilleur que l'Allemagne nazie.

Être « meilleurs que les Allemands » est d'ailleurs resté un trait de la psychologie nationale, même si les motifs de fierté actuels : efficacité couplée à un niveau de vie plus élevé, ne sont évidemment plus les mêmes. Le régime de Dollfuss s'inspire surtout de l'Italie fasciste, qui avait laissé en place le roi et ménageait l'Eglise catholique, rappelle l'historien Oliver Rathkolb, directeur de l'Institut d'histoire contemporaine à Vienne.

Sa « doctrine sociale », réponse du Vatican au marxisme, exposée en 1931 dans l'encyclique Quadragesimmo Anno du pape Pie XI, a fortement influencé les chrétiens-sociaux autrichiens. Ils s'efforcent en vain de ramener à la foi catholique les couches ouvrières et petites-bourgeoises qui s'en étaient éloignées, allant jusqu'à rendre obligatoire dans certains quartiers la fréquentation de la messe, ou à exiger des « bulletins de confession ».

Dans le camp de la gauche et des libéraux, au cours du Kulturkampf (guerre des valeurs) qui a fait rage de 1918 à 1933, on désirait au contraire plus de laïcité et on réclamait à cor et à cris une loi permettant le divorce, à laquelle les chrétiens-sociaux ne consentiront jamais: il faudra attendre que les nazis l'imposent en 1938, lorsque la législation du Reich a été étendue à l'Ostmark : la « marche de l'est » à laquelle était réduite l'Autriche.

Agrandissement : Illustration 3

Jusqu'aux années 1920 il était même impossible de s'y faire incinérer, il fallait se rendre pour cela jusqu'en Allemagne protestante, l'Eglise de Rome n'ayant pas encore admis cette pratique funéraire.

L'assassinat du chancelier Dollfuss, en juillet 1934 - à moins de 42 ans -, auquel succède Kurt Schuschnigg, est l'acmé tragique du récit conservateur. Son cadavre ensanglanté est exhibé comme une preuve de sa quasi-sainteté, il prend une dimension christique sur les images et les cartes postales alors abondamment diffusées.

Le régime de Dollfuss était bien un fascisme

Le caractère dictatorial de ce régime fait donc aujourd'hui consensus. Est-il pour autant fasciste ?

Le terme d' « austro-fascisme », qui s'est imposé durant les années 1980 chez les historiens proches du SPÖ, le parti social-démocrate, est toujours contesté par certains de leurs collègues qui préfèrent parler de « dictature cléricale » ou, beaucoup plus lénifiant, d' « Etat corporatiste ».

Agrandissement : Illustration 4

Pour justifier leur retenue ils mentionnent l'absence d'une figure charismatique du chef comparable à celle du Duce ou du Führer, le défaut de militarisme ou encore l'aspect relativement bénin de la répression des opposants, qui n'a jamais été aussi violente que celle exercée par le nazisme en Allemagne.

Lucile Dreidemy, spécialiste de Dollfuss auquel elle a consacré sa thèse d'histoire, justifie ce terme dans un livre collectif qui fait le point sur ces questions, (K)ein Austrofaschismus? Studien zum Herrschaftssystem 1933-1938, Moos C., Vienne LIT, 2021 (Austro-fascisme ou pas ? Etudes sur le système de domination de 1933 à 1938, non traduit, mais une version française de cet article devrait bientôt paraître, l'Autriche durant l'entre-deux-guerres étant au programme de l'agrégation d'allemand en France en 2022).

Elle y détaille pourquoi le régime de Dollfuss et Schuschnigg appartient à la catégorie du fascisme et se distingue d'une simple dictature, à l'image des régimes militaires qui ont émaillé le 20ème siècle et tiennent encore aujourd'hui des pays sous leur botte, en Birmanie, au Mali ou au Soudan, pour ne citer que ces exemples.

Tout d'abord Dollfuss a fait l'objet, déjà de son vivant, d'un véritable culte de la personnalité. Dès 1933 il s'est toujours montré au public en uniforme militaire, comme son ami Benito Mussolini ou Adolf Hitler.

Une exception notable : lorsqu'en 1934, après un premier attentat nazi auquel il a échappé de justesse (une chance qu'il attribuera bien sûr à la divine « Providence »), il s'adresse aux Autrichiens à la radio en pyjama, quêtant leur pitié et leur sympathie. Ainsi que le notait le correspondant américain du quotidien londonien Daily News, « on découvrit que l'assassin avait un penchant nazi. Hitler a dû vouloir l'étrangler pour avoir fait un héros de son pire ennemi ! ».

Ensuite le régime cherchait bien à contrôler et transformer toutes les sphères de la société autrichienne, comme l'a montré le politologue Emmerich Talos, l'un des inventeurs du concept d' « austro-fascisme ». Le parti unique disposait d'une base populaire aussi large que celle de son homologue italien: le nombre des inscrits au VF a atteint presque 50% de la population, un chiffre phénoménal qui s'explique par le fait que des groupes ou des associations pouvaient y adhérer.

Lire aussi : L'université de Vienne était devenue bien avant 1938 un bastion de l'antisémitisme

Le parti national-socialiste, la NSDAP, avait au contraire une approche individuelle et nettement plus élitiste: il n'a guère compté plus de 9 millions de membres en 1941 au moment de l'extension territoriale maximale du 3ème Reich, lorsque celui-ci rassemblait 91 millions d'Allemands. Les hiérarques de Berlin ont même gelé au printemps 1933, et pendant des années, les adhésions à la NSDAP afin de bloquer l'ascension de tous ceux qu'ils considéraient comme de vils opportunistes.

Quant aux fameuses « corporations », elles sont restées un voeu pieux, à la différence de l'Italie du Duce qui a eu le temps de les mettre en place. Le fascisme en Autriche n'a duré que cinq ans, contre deux décennies au-delà de sa frontière méridionale, et bien davantage en Espagne ou au Portugal. Il était plus facile d'exalter dans les discours et l'iconographie l'âge d'or purement imaginaire d'une paysannerie patriarcale et laborieuse, la coopération des gens de bonne volonté, tellement préférable à la lutte de classes, la saine fécondité des familles, l'ordre et la rigueur. Les Français ont connu ça avec le Maréchal.

Dollfuss et Schuschnigg, ultimes remparts contre le nazisme ?

L'idéologie anti-parlementaire, anti-démocratique, anti-libérale et anti-marxiste du « Front patriotique » le rapproche en tout cas clairement du fascisme. Ce terme était d'ailleurs assumé par son aile militaire, la Heimwehr.

La répression des opposants n'a pas été aussi brutale qu'en Allemagne à la même époque, mais comme en Italie elle recouvrait un vaste éventail: arrestation et détention sans jugement, exclusion du territoire, déchéance de nationalité, voire condamnation à mort ; ou des mesures punitives plus « douces » telles que la suppression des allocations sociales, les licenciements pour motif politique, l'expulsion du logement.

Agrandissement : Illustration 5

Dollfuss et Schuschnigg, ultimes remparts contre le nazisme ?

Ce mythe, nourri avant 1938 comme après guerre, est contredit par les protocoles des réunions consultés par Lucile Dreidemy, qui montrent que jusqu'à janvier 1934 les chrétiens-sociaux ont cherché à s'entendre avec les nazis contre leur ennemi commun, la gauche marxiste, Dollfuss allant jusqu'à leur reprocher publiquement de l'obliger à ouvrir contre eux « un deuxième front ».

Le principal problème de l'austro-fascisme est qu'il fut un fascisme faible, incapable d'arrêter le bulldozer nazi. L'Autriche était devenue un petit pays qui n'avait pas les moyens, comme l'Italie de Mussolini dans la Corne de l'Afrique et en Libye, ou l'Allemagne hitlérienne en Europe centrale puis à l'Est, d'asseoir ses promesses de renouveau sur des conquêtes militaires.

« Je voulais seulement la paix »

La politique ouvertement favorable aux entrepreneurs menée par le régime autrichien a abouti de surcroît à une dégradation terrible de la condition ouvrière, et miné ses bases au moment où les nazis faisaient assaut d'agressivité.

En 1936, Schuschnigg se voit contraint d'aller quémander un accord à Hitler qui l'écrase de son mépris, épisode immortalisé par Eric Vuillard dans L'ordre des choses. Le régime met alors l'accent sur les dernières paroles de Dollfuss mourant : « Je voulais seulement la paix ».

Lorsque, en 1937, le Tyrolien opère enfin un virage « patriotique », il est trop tard : une bonne partie de l'opinion internationale considère le différend entre Berlin et Vienne comme une question de politique intérieure allemande, et assiste passivement à l'Anschluss. Hitler est accueilli à Vienne par une foule enthousiaste.

Du jour au lendemain les fenêtres du Karl-Marx-Hof ont été décorées de croix gammées à la place des drapeaux rouges, me racontait une habitante qui fut témoin, enfant, de cette métamorphose : les gens espéraient que le nazisme allait leur donner du travail.

Un antisémitisme systémique mais qui n'était pas doctrine d'Etat

L'antisémitisme n'a certes jamais été, sous le régime austro-fasciste, une doctrine d'Etat. Mais il était propagé de longue date en Autriche par les élites politiques ou religieuses, de sorte qu'il a pu s'épanouir en fleurs vénéneuses après mars 1938.

⌊Combattre et « briser » pareille influence

Cinq ans plus tôt, dans une lettre pastorale, l'évêque de Linz, Johann Maria Gföllner, incriminait « l'influence tout à fait néfaste » de « tant de Juifs éloignés de Dieu, dans presque tous les domaines de la vie culturelle contemporaine, dans l'économie et le commerce, les affaires et la concurrence, parmi les avocats et les médecins ».

Cette « juiverie dégénérée, alliée à la franc-maçonnerie, est aussi le principal vecteur d'un capitalisme voué au culte de Mammon, elle est aussi la principale fondatrice et apôtre du socialisme comme du communisme, qui nous mènent droit au bolchévisme ». Combattre et « briser » pareille influence, ajoutait-il, n'est pas seulement un droit, « mais le devoir de tout bon chrétien ».

Cette citation édifiante figurait dans le catalogue de l'exposition Die Kälte des Februar (Le froid de février), organisée à Vienne en 1984 pour le cinquantenaire de la répression de 1934. On était alors à la fin de l'ère Kreisky, et si celui-ci, qui avait assuré par trois fois au parti social-démocrate la majorité absolue, n'était déjà plus chancelier, son prestige était encore considérable : le premier ministre de François Mitterrand, le socialiste Pierre Mauroy, n'avait-il pas vanté les vertus de la "voie autrichienne" ?

Bruno Kreisky, qui assista aux événements de février 1934 comme d'autres témoins interrogés pour cette exposition, a accordé un long entretien à ses deux commissaires, la documentariste Helene Maimann et l'historien Siegfried Mattl.

Mais ceux-ci invitaient déjà un SPÖ dont ils étaient très proches à se dépouiller de la légende entretenue depuis un demi-siècle, celle d'une « insurrection héroïque » du prolétariat autrichien, alors qu'il s'agissait d'un sursaut désespéré et piètrement organisé. Lorsque le jeune Kreisky a vu, au lendemain de la proclamation de la grève générale, les ouvriers se glisser dès potron-minet hors de leurs cités HLM, munis de casse-croûtes pour se rendre à l'usine, il a compris que la social-démocratie était défaite et qu'il lui faudrait prendre la route de l'exil, vers la Suède.

Le souvenir de février 1934 a quand même pesé assez lourd pour que le SPÖ, après guerre et jusqu'en 2000, exige et obtienne systématiquement le portefeuille de l'intérieur lorsqu'il formait des coalitions avec l'ÖVP. Cette mémoire s'estompe, et lors d'un sondage mené en 2007 à peine la moitié des personnes interrogées pouvaient encore dire que Dollfuss avait dissous le parlement.

Les difficultés des conservateurs autrichiens

L'ÖVP, pour sa part, a encore bien du mal à regarder en face l'héritage de Dollfuss et à voir en lui le fasciste qu'il fut. N'a-t-il pas été tué par les nazis ?

Jusqu'en 2010 on commémorait à la chancellerie son assassinat, cérémonie à laquelle les sociaux-démocrates ont longtemps consenti au nom de la thèse d'une « responsabilité partagée » avec leurs anciens adversaires dans le naufrage de la Première République : pour relever ensemble un pays en ruines, il fallait passer ce compromis. Il a tenu deux décennies avant que les divergences ne se manifestent avec une vigueur croissante.

Jusqu'en 2017, les locaux du groupe parlementaire de l'ÖVP au Parlement ont gardé au mur un portrait de Dollfuss, cette marque d'attachement, à peine rectifiée les trois dernières années par une modeste plaque explicative, paraissant de plus en plus scandaleuse aux courants écologistes et libéraux, sans parler des sociaux-démocrates. En 2012 encore, lorsque le Parlement a enfin décidé de réhabiliter les victimes démocrates de l'austro-fascisme, le texte de loi évoquait pudiquement un « régime injuste ».

⌊ Les digues ont cédé peu à peu aux quatre coins de l'Europe

Même lorsqu'ils ont pris intellectuellement leurs distances avec Dollfuss, des dirigeants de l'ÖVP peuvent réagir de façon très émotionnelle, tel l'ancien président du parlement Andreas Khol, qui a vivement attaqué Lucile Dreidemy lors de la présentation de la version allemande de son ouvrage sur le dictateur. Soucieux de ne pas « laisser saigner à mort l'ÖVP comme la Démocratie chrétienne » italienne, ainsi qu'il me l'avait dit fin 1999, Khol a été l'un des architectes de l'alliance de la droite avec l'extrême droite qui provoqua, il y a plus de deux décennies, une levée de boucliers en Europe.

Francophone et interlocuteur privilégié du RPR, l'ancêtre des Républicains, il avait écouté au téléphone les menaces d'un Jacques Chirac furieux, qui a tenté d'empêcher jusqu'au bout ce rapprochement au nom du "cordon sanitaire" qu'il avait établi contre le Front national. En pure perte: « Nous n'allons pas plier le genou » me déclara fièrement ce Tyrolien du Sud, comme s'il était Andreas Hofer face aux troupes de Napoléon, le matin où la droite autrichienne a franchi le Rubicon.

Depuis, les digues ont cédé peu à peu aux quatre coins de l'Europe. Chirac est mort, et les fermes partisans d'un « cordon sanitaire » au sein de la droite française n'occupent plus vraiment le haut du pavé. Mais en Autriche, le cadavre de Dollfuss bouge encore.