« Un être humain doit pouvoir affronter la vérité » : cette phrase, tirée d'un discours d'Ingeborg Bachmann à Bonn en 1959, figure sur la tombe de l'écrivaine, à Klagenfurt. Près d'un demi-siècle après sa mort elle reste un monstre sacré, dans son genre une star. L’un des plus importants prix littéraires de la sphère germanique, auquel concourent chaque année depuis 1977 des candidats venus d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse alémanique, porte son nom.

En France peu ont lu son œuvre alors que beaucoup connaissent celle d’un de ses compagnons, le poète Paul Celan, à qui la lia d’abord une relation amoureuse puis une amitié. Ce survivant de la Shoah s’était fixé à Paris, où elle lui a plus d’une fois rendu visite sans jamais y être invitée pour son travail lyrique ou romanesque. Il a fallu que Werner Schroeter tourne Malina – vingt ans après la parution du roman éponyme en 1971 - sur un scénario d’Elfriede Jelinek et avec Isabelle Huppert dans le rôle principal féminin, pour qu’un public français se familiarise avec sa fiction la plus achevée, elle qui a surtout écrit des poèmes et des nouvelles. Jeune fille elle avait dévoré Baudelaire et Rilke, la mort devant les yeux, tandis que les bombes alliées s’abattaient sur sa ville natale de Klagenfurt.

Un milieu nazi

Dans sa brièveté même, le « Journal de guerre » de Bachmann (1926-1973), rédigé alors que le conflit touche à sa fin, nous en dit long sur le dégoût qu’elle éprouve alors pour un système nazi où des fanatiques sont prêts à se faire tuer pour défendre le Reich agonisant. « Non, avec les adultes on ne peut plus parler », constate-t-elle. Elle a pu échapper au camp de travail et d’embrigadement, le RAD, en s’engageant à devenir institutrice avec l’aide de son père, qui quoique nazi convaincu a assez de lucidité pour sauver sa fille. Pour cela il faut renoncer par écrit à aller à l’université. Mais qu’importe : elle sait qu’elle étudiera, qu’elle écrira, qu’elle aimera dans le monde qui va émerger des décombres. Pour l’instant elle tremble avec ses amies d’apprendre que les Russes sont entrés dans Vienne, qu’il y a des pillages et des viols de masse. Les Russes ont été si terriblement traités par les Allemands ! Tout le monde a peur des représailles.

La Carinthie a plus de chance que la partie orientale de l’Autriche : elle est occupée par les Britanniques, qui se comportent dans l’ensemble en gentlemen et reconduisent manu militari à la frontière les partisans yougoslaves de Tito, arrivés sur les talons de leurs camarades slovènes. Mais voilà que dans les rangs des soldats alliés il y a un freluquet qui parle l’allemand avec un accent viennois. Jack Hamesh - qui devait s’appeler dans sa vie antérieure Jakob Fünfer - a fui l’Autriche vers l’Angleterre après l’Anschluss de 1938. Ses parents ont été exterminés. Il gagnera bientôt la Palestine pour réaliser le rêve sioniste mais n’oubliera jamais ce début de l’été 1945 en compagnie de son amie « Inge » : ses lettres conservées en Autriche (celles de la jeune femme sont perdues, tout comme la trace de Hamesh en Israël) en témoignent. Avec elle il discute d’Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Stefan Zweig, Hugo de Hofmannsthal.

Comment cette provinciale de 19 ans a-t-elle pu lire des auteurs juifs dont les nazis ont brûlé les livres, quand tout le monde autour d’elle adhérait à l’idéologie hitlérienne ? La littérature, décidément, est une contrée à part. Ces conversations passionnées changent à jamais la façon du jeune Hamesh de juger les gens, les « lunettes » avec lesquelles l’orphelin exilé voyait le monde. Comme sa compagnie à lui, « le Juif » revêtu d’un uniforme étranger, est un défi qu’Ingeborg jette à tout le voisinage. Qu’on jase ! « Jetzt erst recht » écrit-elle, qu’on pourrait traduire par « tant mieux » ou « je m’en fous ». De cet été lumineux elle se souviendra toujours. « Je vais étudier, travailler, écrire ! Je suis en vie, je suis en vie. O Dieu, être libre et en vie, même sans chaussures, sans pain beurré, sans bas, sans rien, quel moment formidable ! ».

Elle revient de loin. Le père d’Ingeborg Bachmann, un instituteur protestant, a adhéré au NSDAP en 1932 et est resté droit dans ses bottes lorsque ce parti, l’année suivante, a été déclaré illégal par les autorités austro-fascistes. Comme des millions d’autres Autrichiens, il a ardemment souhaité, préparé l’Anschluss. Et la Carinthie, à la fin de la guerre, est la région du pays qui compte proportionnellement le plus de membres du parti nazi. La principale raison de ce tropisme – dont profitera bien plus tard le démagogue d’extrême droite Jörg Haider – se trouve du côté d’une germanité qui se sentait menacée depuis des décennies par l’irrédentisme slave. Mais il ne faut pas non plus négliger l’attrait exercé par les promesses de modernisation que portait le nazisme auprès de couches moyennes – tels les enseignants ou les ingénieurs - qui se désolaient d’habiter une province arriérée. Le 3ème Reich, à leurs yeux, c’était l’avenir !

Matthias Bachmann, le père qui s’est engagé très vite dans les rangs de la Wehrmacht, lisait-il Der Erzieher (L’éducateur), le journal destiné au corps enseignant, dont une édition régionale couvre après l’annexion les activités dans le « Gau de Styrie et de Carinthie » ? Le feuilleter aujourd’hui, à la Bibliothèque nationale de Vienne, est accablant : des forêts de croix gammées et de bras tendus, des exposés en petits caractères gothiques sur « la pensée nordique dans l’enseignement supérieur » ou « le combat contre les Juifs dans l’Antiquité », des batteries d’adolescents blonds torse nu, forcément enthousiastes. « L’école est un lieu de travail, et les élèves sont déjà de jeunes travailleurs » écrit l’un des contributeurs. Quant au maître d’école, il est chargé de « diriger la troupe » (« Gefolgeschaftsführer »). Pour les filles, c’est clair : elles doivent fabriquer des bébés et être l’ange vigilant du foyer. Une image médiévale de madone à l’enfant les rappelle à leurs devoirs.

Embrigadée d’office dans le BDM, l’organisation de jeunes filles du Reich, Ingeborg rêve d’un autre destin. La Libération par les Alliés est donc une libération toute personnelle. Très vite elle fait partie du Groupe 47, fondé par de jeunes écrivains autrichiens qui voulaient se démarquer de l’aveuglement ou de la lâcheté des générations précédentes. Peter Handke, lui aussi un Carinthien, y fera une apparition fracassante. Il s’agit de construire un nouveau monde en renouvelant en profondeur le langage.

Belle et sexy

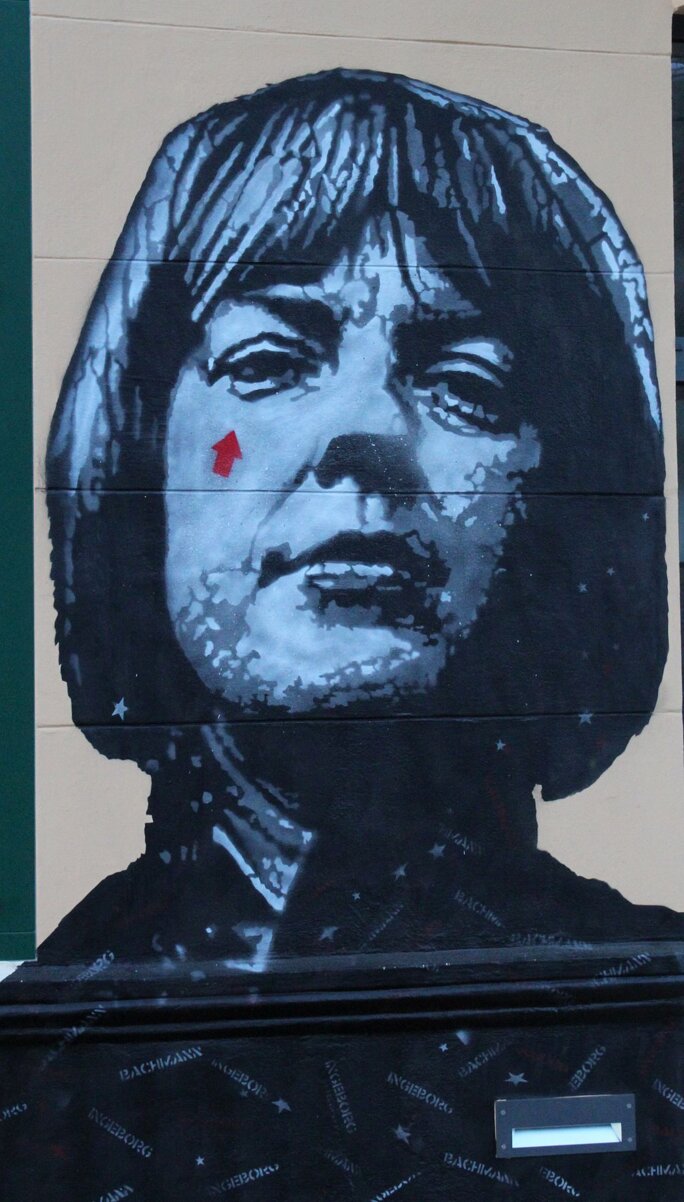

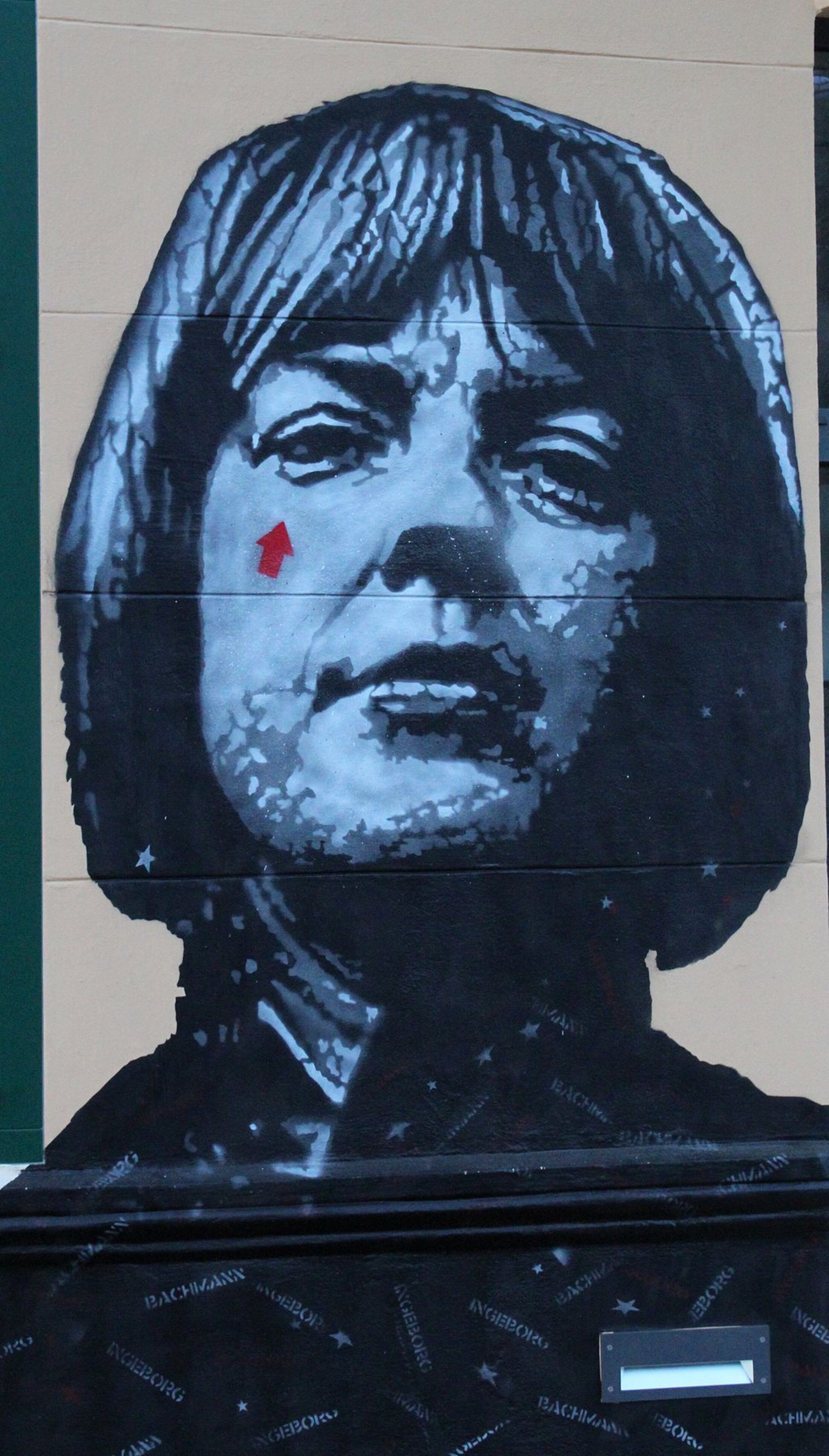

Agrandissement : Illustration 2

Ingeborg Bachmann est belle, sexy, elle écrit fabuleusement bien : la voilà promue au Panthéon des lettres germaniques. Où les femmes alors ne sont pas très nombreuses, et commencent à réfléchir à leur rapport avec les hommes. Une photo de 1965 la montre en fourreau clair sans manches, le cou orné de perles, les mèches blondes bien lissées, près du chancelier socialiste allemand Willy Brandt, de l’écrivain Günter Grass et de bien d’autres hommes, qui sont, eux, tous en costume sombre. Cette éclatante « performance de la féminité » est typique de l’époque. Des critiques ont analysé sa façon de se mettre en scène, de laisser tomber des objets autour d’elle pour que des hommes se précipitent afin de les ramasser, une chorégraphie qui la magnifiait. Il y a 85.000 photos d’elle dans la banque d’images de Google : elle n’est surpassée que par Jelinek, qui est de la génération Internet. Oui, Bachmann est la Marylin Monroe des lettres. Une star malheureuse, évidemment, derrière ses lunettes noires.

Comment deviendra-t-elle en peu d’années cette femme abîmée par l’alcool et les barbituriques, qui succombe dans les affres d’un brutal sevrage aux brûlures provoquées dans l’incendie de son appartement à Rome, sans doute à cause d’une cigarette (et non pas « brûlée vive » comme on peut le lire dans la notice française de Wikipedia, car elle a agonisé à l’hôpital) ? Ses bras étaient marqués de cicatrices parce qu’elle ne sentait plus, quand les mégots lui tombaient des mains, le feu sur sa peau anesthésiée par les médicaments, raconte l’un de ses visiteurs. Bachmann ne supportait pas l’Autriche étriquée des années 1960, elle a fui vers l’Italie. Vers la dolce vita. Elle est morte à l’orée des grandes émancipations sous le règne du chancelier Bruno Kreisky, mais il est difficile de l’imaginer en pasionaria de la social-démocratie autrichienne. Ni sur le divan d’un psychanalyste qui aurait remis un peu d’ordre dans son chaos intérieur.

Les hommes, "tous des malades incurables" ?

Un certain courant féministe a trouvé le coupable de cette descente aux enfers : l’écrivain suisse Max Frisch, avec qui elle eut, parmi d’autres hommes, une liaison parfois heureuse, parfois beaucoup moins, ponctuée par un avortement (elle adorait son frère Heinz, de treize ans son cadet, peut-être le fils idéal de cette Electre). Il la quitte pour une femme beaucoup plus jeune et ce scénario classique ne manque pas son effet. Elle est détruite.

Comme Sylvia Plath par son mari Ted Hugues, affirment nombre d’admiratrices de la poète américaine, qui se mit la tête dans le four après avoir préparé le porridge de ses enfants. Il faut lire l’admirable essai de la féministe Diane Middlebrook, Her Husband (Son mari), consacré aux rapports de Plath et de Hugues (« La dépression a tué Sylvia Plath » conclut-elle, et non la trahison masculine), pour saisir que de tels couples sont plus complexes que le schéma victimaire en noir et blanc, que deux créateurs se nourrissent de l’œuvre de l’autre et parfois se dévorent. Que les blessures mises à nu par la rupture avec Frisch peuvent être bien plus anciennes. Que les hommes ne sont pas, contrairement à ce qu’a un jour écrit Bachmann, « tous des malades incurables ». De son côté Elfriede Jelinek pense que le problème de Bachmann était d'être une malade amoureuse d'un homme, Max Frisch, qui était "incurablement sain".

Ce qui est certain, c’est que l’époque où elle a vécu sa vie adulte – les années 1950-1960 – jetait un regard beaucoup plus intolérant sur la liberté sexuelle d’une femme. Ses multiples liaisons, la franchise avec laquelle elle assumait ses désirs, le fait d’être restée sans enfant : autant de « péchés » que ne compensait pas sa vitalité littéraire. L’idée que la créativité se paie par du malheur est le miroir inversé du mythe de la Petite Sirène d’Andersen, qui sacrifie sa voix pour avoir des jambes et séduire son prince. Ingeborg Bachmann a gardé sa voix.

- La cinéaste autrichienne Ruth Beckermann a mis en scène la relation d’Ingeborg Bachmann avec Paul Celan dans son beau film Die Geträumten (The Dreamed Ones, 2016), où deux jeunes acteurs lisent les textes échangés par les poètes. Leur abondante correspondance a été publiée en 2008 chez Suhrkamp puis aux Editions du Seuil en 2011, sous le titre Le temps du cœur.