Nul ne l'ignore: principal pollueur de la planète, la Chine veut apparaître comme le leader de la conférence de Glasgow sur l'environnement, début novembre, et mettre en valeur ses "progrès remarquables sur la voie de la civilisation écologique" (dixit son dirigeant Xi Jinping). Il est donc particulièrement intéressant de se pencher sur la façon dont quelques Occidentaux, au premier rang desquels l'Allemand Konrad von Moltke, ont formé il y a bientôt deux décennies des experts chinois dans ce domaine, à une époque où la préoccupation écologique apparaissait surtout à Pékin comme un mauvais prétexte pour freiner l'essor économique de la Chine.

Dans la sphère germanique, von Moltke est un grand nom: celui du maréchal qui vainquit en 1866 à Königgrätz (Sadovà dans l'actuelle République tchèque) l'armée de l'empire des Habsbourg, mettant fin au profit de l'Allemagne à une suprématie qui avait duré plusieurs siècles en Europe centrale; et qui battit à Sedan en 1870 les forces de Napoléon III, sonnant pour l'Alsace et la Lorraine une période douloureuse.

Sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale

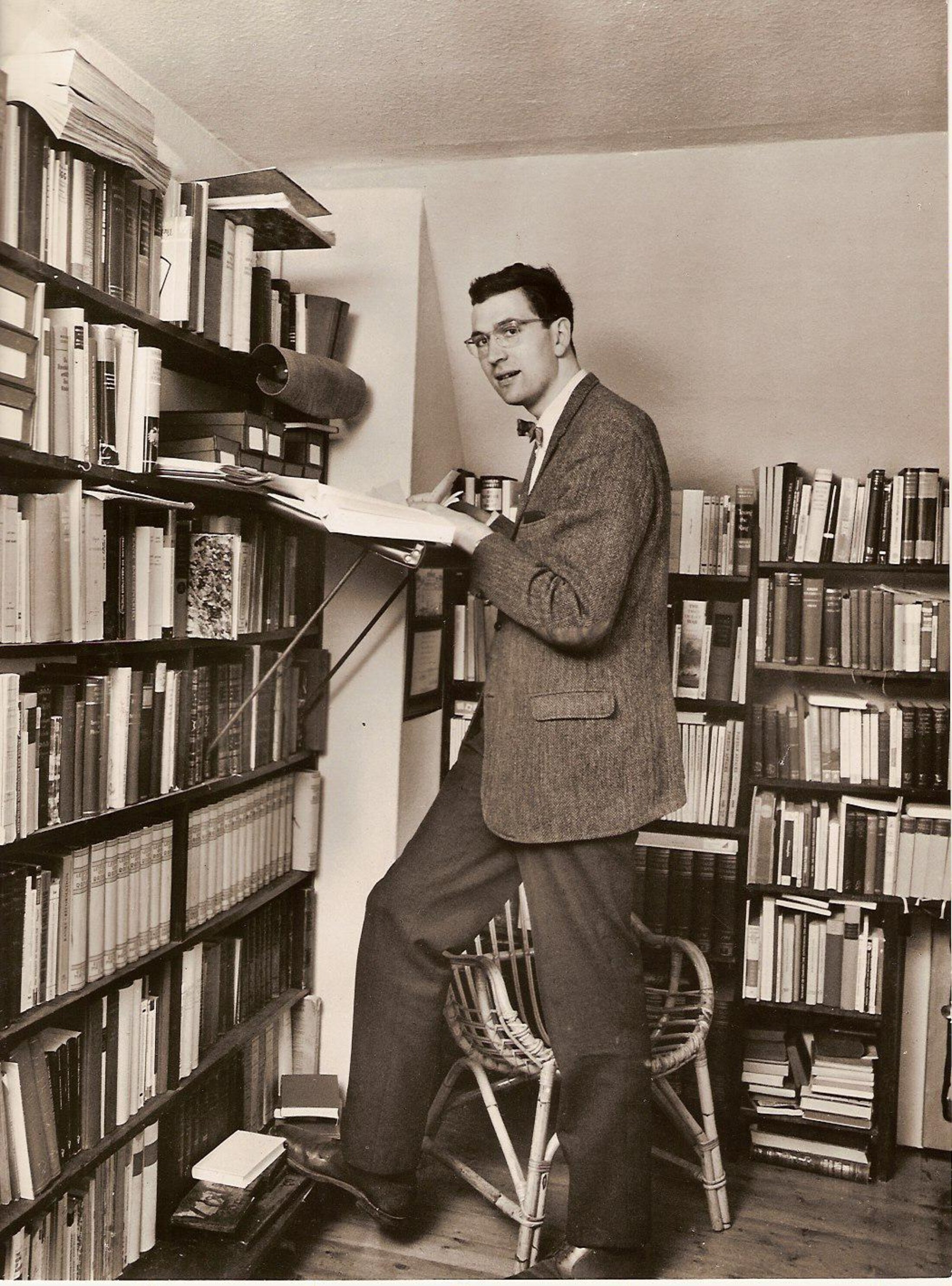

Agrandissement : Illustration 2

Konrad von Moltke (1941-2005), auquel la physicienne française Claire Weill consacre un livre qui est aussi une histoire du thème environnemental dans les institutions depuis la Seconde Guerre mondiale, est le descendant de cette illustre famille.

Son père fut pendu en janvier 1945 par les nazis pour avoir monté avec Peter York von Wartenburg un mouvement de résistance pacifiste à Hitler. Il avait aussi rencontré le comte Claus von Stauffenberg, qui avec d'autres aristocrates de la Wehrmacht a essayé de tuer Adolf Hitler dans un attentat à la bombe en juillet 1944 - l'"Opération Walkyrie", qui échoua, provoquant en retour une vengeance terrible du Führer.

Konrad von Moltke et son frère aîné ont peu connu leur père Helmuth James, mais ils ont été élevés par une mère à l'esprit libre, la rayonnante Freya, juriste issue de la bourgeoisie protestante, qui refusait elle aussi le nationalisme, préparant une reconstruction démocratique sur les ruines du nazisme : dès 1942 Freya avait organisé au château familial de Kreisau, en Silésie, des réunions secrètes pour réfléchir à l'établissement d'un Etat de droit dans un esprit résolument européen.

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le jeune Konrad, historien médiéviste mâtiné de culture mathématique, ait fini par s'intéresser au développement durable de la planète. Il a, souligne Claire Weill, qui a organisé la conférence scientifique en amont de la COP21 à Paris en 2015, joué un rôle moteur dans l'inscription du Vorsorgeprinzip, le "principe de précaution" en 1992 dans le Traité de Maastricht fondateur de l'Union européenne. C'est en vertu de ce principe qu'à partir de 2007 les industriels sont contraints de faire la preuve de l'innocuité d'un produit avant sa mise sur le marché au sein de l'UE.

L'une des caractéristiques de ce stratège méconnu - aussi important, affirme Claire Weill, qu'une Rachel Carson dès les années 1960 ou aujourd'hui Greta Thunberg - est qu'il s'est toujours efforcé d'agir au sein des institutions, sans jamais méconnaître le rôle moteur des organisations non gouvernementales, les ONG. Impossible de faire avancer la préoccupation pour l'environnement sans leur pression publique. Mais impossible aussi de faire progresser l'agenda écologiste sans traduire une telle pression en lois, en décisions, en programmes, même si ces derniers se heurtent toujours aux pesanteurs économiques et aux considérations électoralistes. Lui-même a souvent dîné avec le diable, notamment quand il apprenait de son frère Caspar, haut cadre de BASF, le champion européen de l'agrochimie, comment les multinationales du secteur réagissaient à la contestation montante, ou leur logique industrielle et commerciale trop souvent prédatrice.

Pour la Chine, le souci environnemental est d'abord un obstacle

On ne peut rendre compte en l'espace d'un billet de la richesse détaillée de ce livre très dense (Petite et grande histoire de l'environnement. Konrad von Moltke (1941-2005). Museo Editions, Paris 2021), rédigé par une spécialiste qui a bien connu celui dont elle retrace le parcours. Comment garantir à tous les pays le droit au développement tout en protégeant à long terme les ressources de la planète? Tel est le dilemme auquel l'humanité a dû, de plus en plus consciemment, faire face. Au long cours: la première conférence sur la biosphère organisée par l'Unesco date de 1968, la création en France du ministère de la protection de l'environnement (qui n'était jusqu'alors qu'un secrétariat d'Etat) remonte à 1971.

Dans la sphère germanique en particulier, la catastrophe de Tchernobyl en 1986 a dopé l'opposition au nucléaire: le parti écologiste Die Grünen (Les Verts) a été fondé six ans plus tôt. Notons au passage que Claire Weill, lors d'un entretien à Paris en octobre 2021, récuse la nouvelle stratégie pro-nucléaire promue en France par Macron et une partie de la gauche. Il n'y a pas de réelle alternative, pensent tous ceux qui trouvent déraisonnable une idée apparemment rationnelle, à la diminution de notre consommation d'énergie. Signalons aussi, s'agissant des racines du productivisme au sein de la gauche marxiste, le livre de Paul Ariès sur Les rêves de la jeune Russie des Soviets (Le bord de l'eau, 2017), qui montre que jusqu'en 1927 l'URSS fut le pays le plus avancé de la planète en matière d'écologie, et que le virage "productiviste" assumé par Staline, comme par Trotsky, n'était pas forcément dans ses gènes. Les purges staliniennes ont vite eu raison des dizaines de chercheurs qui soutenaient une option divergente.

Le destin des experts formés en Chine par Konrad von Moltke et ses amis, à une époque, il y a deux décennies, où l'Occident croyait pouvoir exporter dans le monde entier, par la vertu d'un commerce enfin libéré des entraves protectionnistes, des principes qu'il voyait comme universels, sera-t-il aussi peu enviable? On peut parier que non, tant la préoccupation environnementale a été intégrée au plus haut niveau par la Chine. Il n'en a pas toujours été ainsi, et c'est l'un des mérites de ce livre que d'éclairer une mutation qui a tant de conséquences pour le reste du monde.

Car lorsque ces experts occidentaux débarquent dans l'Empire du Milieu pour y former des scientifiques capables de réfléchir aux relations entre commerce, environnement et développement durable, la mentalité dominante est tout autre: les Chinois ne croient pas aux règlementations sur l'environnement. Il les voient comme des barrières aux exportations chinoises. Konrad von Moltke a dû leur expliquer que si l'Allemagne avait interdit en 1995 des colorants textiles qu'elle jugeait dangereux pour les consommateurs, ce n'était pas pour protéger sa propre industrie textile - elle n'en a plus depuis belle lurette -, mais parce qu'elle les trouvait réellement nocifs pour la santé. (Les Chinois ne sont d'ailleurs pas seuls à s'accrocher à un tel raisonnement: l'industrie automobile française a résisté à l'obligation d'utiliser des pots catalytiques parce qu'elle n'en produisait pas à l'époque et se voyait désavantagée par rapport à ses concurrents allemands).

Confrontés aux révoltes de la population chinoise

Les premiers scientifiques que rencontrent là-bas l'Allemand et ses collègues ont été formés dans le moule soviétique: il s'agit "de produire des monceaux de données pour confirmer la réalisation d'objectifs annoncés". Certainement pas une argumentation risquant d'aboutir au résultat contraire! Les pionniers occidentaux étant conscients que la décision finale, en Chine comme chez eux, est prise au niveau politique. De fait, si les dirigeants chinois se sont préoccupés assez tôt du rapport entre commerce et changement climatique, ce n'est que dans les années 2000 (le Protocole de Kyoto date de 1997) qu'ils commencent à se soucier de l'environnement, et il faudra attendre quinze ans avant qu'ils n'en fassent une de leurs priorités.

Pourquoi? Essentiellement parce que ça et là dans l'immense Chine les populations protestent contre les abus commis par tel industriel qui empoisonne le lait, ou contre les ravages causés par la déforestation massive des contreforts de l'Himalaya: les graves inondations du fleuve Yangzi (le Fleuve Bleu, long de 6 300 km des plateaux tibétains à la Mer de Chine), qui ont causé quelque 3 000 morts en 1998, ont marqué un tournant. A la suite de cette catastrophe, l'agence chinoise de protection de l'environnement acquiert un statut quasi ministériel, mais ce n'est que vingt ans plus tard qu'elle est devenue un ministère à part entière. En 2001 encore, au moment où la Chine intègre l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, elle produit plus d'un cinquième des céréales du monde, est le premier importateur de produits chimiques et ses terres agricoles sont gravement polluées.

Ce sont donc les troubles causés dans les provinces par cette pollution sans frein qui ont fini par alerter le sommet. Lors d'une stimulante conférence tenue en 2018 à l'ENS de la rue d'Ulm sur le droit de l'environnement, The right use of the Earth (Le juste usage de la Terre), le juriste de Cambridge Jorge Viñuales soulignait qu'en Chine le critère "évaluation des cadres" (les dirigeants locaux appelés à gérer ce type de révolte) avait beaucoup contribué à mettre le sujet sur le dessus de la pile. De fait, la Chine adopte en 2007 les normes automobiles anti-pollution décidées par l'Europe en 2001, puis en 2010 les normes Euro III et Euro IV, obligatoires pour tous les véhicules commercialisés à partir de 2007: le processus d'adéquation s'accélère, mais von Moltke et ses amis formulaient déjà au Premier ministre chinois des recommandations dans ce sens au début des années 2000. Depuis une dizaine d'années, les critères environnementaux ont gagné en importance en Chine dans l'évaluation des gouvernements locaux - la fameuse "évaluation des cadres".

Le poids de l'auto-suffisance alimentaire

Reste un problème de taille: marqués par les famines du passé, les dirigeants chinois ont longtemps insisté sur l'autonomie alimentaire au point d'en faire un dogme. Ils ont mis du temps à s'apercevoir qu'un tel principe, couplé à l'essor démographique et à l'exode rural, faisait peser une charge insupportable sur les surfaces agricoles. En 2013 seulement, leurs objectifs d'auto-suffisance sont abaissés à 90% pour le riz à l'horizon 2015, puis à 80% à l'horizon 2025. Ils se sont résolus à acheter le reste de leurs denrées alimentaires sur le marché international et c'est l'une des raisons de leur emprise croissante sur l'Amérique latine, qui inquiète tant les Etats-Unis.

Bien sûr il y a une question de fond, qui dépasse celle de l'environnement. Que préférons-nous, un système autoritaire où le sommet fait appliquer des règles - un ciel bleu, mais peu de liberté? Ou un système plus démocratique dans lequel des intérêts contradictoires s'affrontent, avant de parvenir à un difficile consensus? Elle va dominer sans nul doute les décennies à venir.

Face à la Chine, à en croire le sinologue Joseph Needham, nous sommes comme Athènes face à l'ancienne Egypte, impressionnés par la durée de la chose malgré de violentes secousses (mais, souligne-t-il, la Chine est comme ces poupées au fond lesté de plomb qui ne tombent jamais), tout en nous sentant foncièrement différents. L'environnement est en tout cas l'un des terrains où il est possible, et même souhaitable, de coopérer avec l'Autre. "Aucun sujet ne promet de resserrer les liens entre les pays autant que l'environnement" écrivait déjà Konrad von Moltke en 1991 avant la conférence de Rio, le Sommet de la Terre. C'est à peu près ce que vient de dire John Kerry, envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, à l'heure où Washington durcit son antagonisme avec Pékin, et somme tous les autres pays de prendre position dans cet affrontement majeur.