Le Parlement, réuni en congrès à Versailles le 4 mars 2024, a voté la constitutionnalisation de la loi Veil du 17 janvier 1975. L’unanimisme de la classe politique, notamment illustré par le ralliement in extremis de G. Larcher, est indiscutable : 780 voix pour, 72 contre, 50 abstentions ( Cf https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2024/03/04/l-ivg-inscrite-dans-la-constitution-le-detail-des-votes-des-deputes-et-senateurs-reunis-en-congres_6220076_4355770.html ). On pourrait se féliciter de les voir, presque tous, d’accord, pour une fois.

Soit il s’agit d’une classe politique qui représente merveilleusement un consensus national ; soit nous avons affaire à des élites qui s’embourbent dans un conformisme irréfléchi au sens propre ( incapacité à se figurer sa propre image ) et figuré ( inaptitude à l’examen critique cartésien ). Cette seconde alternative nous ramènerait à l’adage selon lequel l’agitation de la mer est salubre, la stagnation du marais, pestilence.

Vérifier cet état de fait peut passer par deux voies, compatibles même si une seule sera explorée ici. La première consiste à vérifier l’adéquation entre les élites politico-médiatique et la masse de la population. Un tel projet passe presque inévitablement par des sondages, à compléter par des études sociologiques. J’ai traité de la sondageologie ailleurs ( Cf https://www.youtube.com/watch?v=noTo8XgAM4A&t=8s ) et, comme nous le verrons, les sources manquent pour conduire l’étude sociologique requise.

Il est également possible d’étudier les ressorts socio-culturels de ce quasi-unanimisme politico-médiatique à travers les bases du droit. Les juristes sont familiers des études de la loi à travers son esprit, sa lettre, sa pratique. Le débat médiatique donne un aperçu de la logique qui a mené à l’adoption de la loi : discours, articles de presse contemporains… Les termes de la loi délimitent son champ et ses modalités d’application. Sa pratique effective éclaire sur ses potentialités insoupçonnées, qu’elles soient ensuite récusées ou approuvées par l’observateur.

Sur ce dernier point juristes et historiens ont des approches souvent antagonistes. Les premiers postulent volontiers que la lettre doit primer la pratique, alors que les seconds considèrent que, si une pratique s’impose, c’est un phénomène de société à admettre plutôt qu’à juger.

- Une loi juridiquement nulle et non avenue ?

Une première explication à cette écrasante majorité serait que la constitutionnalisation de la loi Veil serrait dépourvue d’effets juridiques. Sa charge symbolique est certaine et devra être reconsidérée ; tout le problème est d’établir si elle remplit véritablement une fonction juridique.

Bien sûr, pendant les débats relatifs à cette loi, chacun a pu entendre à l’envie qu’aucun parti majoritaire n’envisageait l’abrogation de la loi Veil. Cela revient à minimiser mécaniquement la portée de cette constitutionnalisation, et à faciliter les ralliements : à quoi bon s’opposer à un néant juridique qui s’attire par ailleurs la sympathie des médias et de nombreuses couches de la population ? Cependant, s’il s’agit bien d’un néant juridique, cela implique que les sympathisants de cette constitutionnalisation soient des ignares. Chercher à gagner les faveurs de personnes que l’on prend pour des imbéciles, au motif explicite qu’on les prend pour des imbéciles, à chacun de voir si c’est un calcul gagnant sur la durée.

Lorsque G. Larcher lançait que « la constitution [n’était] pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux » ( Cf https://www.francetvinfo.fr/societe/ivg/gerard-larcher-ne-souhaite-pas-l-inscription-de-l-ivg-dans-la-constitution-car-ce-n-est-pas-un-catalogue-de-droits-sociaux-et-societaux_6321282.html ), il ouvrait un débat sur le classement des lois par nature et hiérarchie, entre constitution et code civil dans le cas présent. Son opposition au changement de statut de la loi Veil était alors assumée, tandis que d’autres le contredisaient en tous points ( Cf https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/la-constitution-nest-pas-un-catalogue-de-droit-sociaux-et-societaux/h/5610ce164f98ca8d802e55e42ad53fc6.html ). Plus tard, après l’adoption de la loi constitutionnelle, des spécialistes ont tenté de prendre de la hauteur : https://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/a-propos-de-nos-droits-sociaux/h/e516ba04131367abed9fb031626ed747.html.

Fin janvier 2024, le peuple souverain a vu s’ouvrir puis se refermer l’éventualité d’un authentique débat de fond, comme il n’en a peut-être pas connu sur le statut de la loi depuis le référendum sur le traité de Maastricht. Si différentes formulations de la loi ont été proposées et débattues, cela n’a guère percé dans les médias de masse. En revanche, les soutiens de cette constitutionnalisation ont voulu en faire un plébiscite du droit à l’avortement. Avec succès, ils ont relégué toute voix dissidente dans l’opposition fondamentale à ce droit ( pour plus d’informations : https://www.village-justice.com/articles/constitutionnalisation-liberte-recourir-ivg-france-reperes,49049.html ).

Malgré toutes les précautions rhétoriques des intervenants et leurs éventuelles tentatives de ramener cette constitutionnalisation à ses enjeux techniques, politiques et humains ; la médiatisation du débat a glissé insensiblement vers la confrontation de deux absolus. Le premier, assumé, veut la constitutionnalisation car il soutient inconditionnellement le droit des femmes à l’avortement. Le second réunit malgré eux deux, voire trois sous-ensembles : d’une part ceux qui ne s’intéressent guère à l’avortement en tant que tel mais s’inquiètent d’une potentielle dérive du droit ; d’autre part ceux qui les rejoignent tout en critiquant les pratiques actuelles d’avortement, voire les principes de ce droit, tels qu’établis par la loi Veil de 1974 et ses révisions ultérieures ( notamment le passage de 10 à 15 semaines de délai pour la décision ).

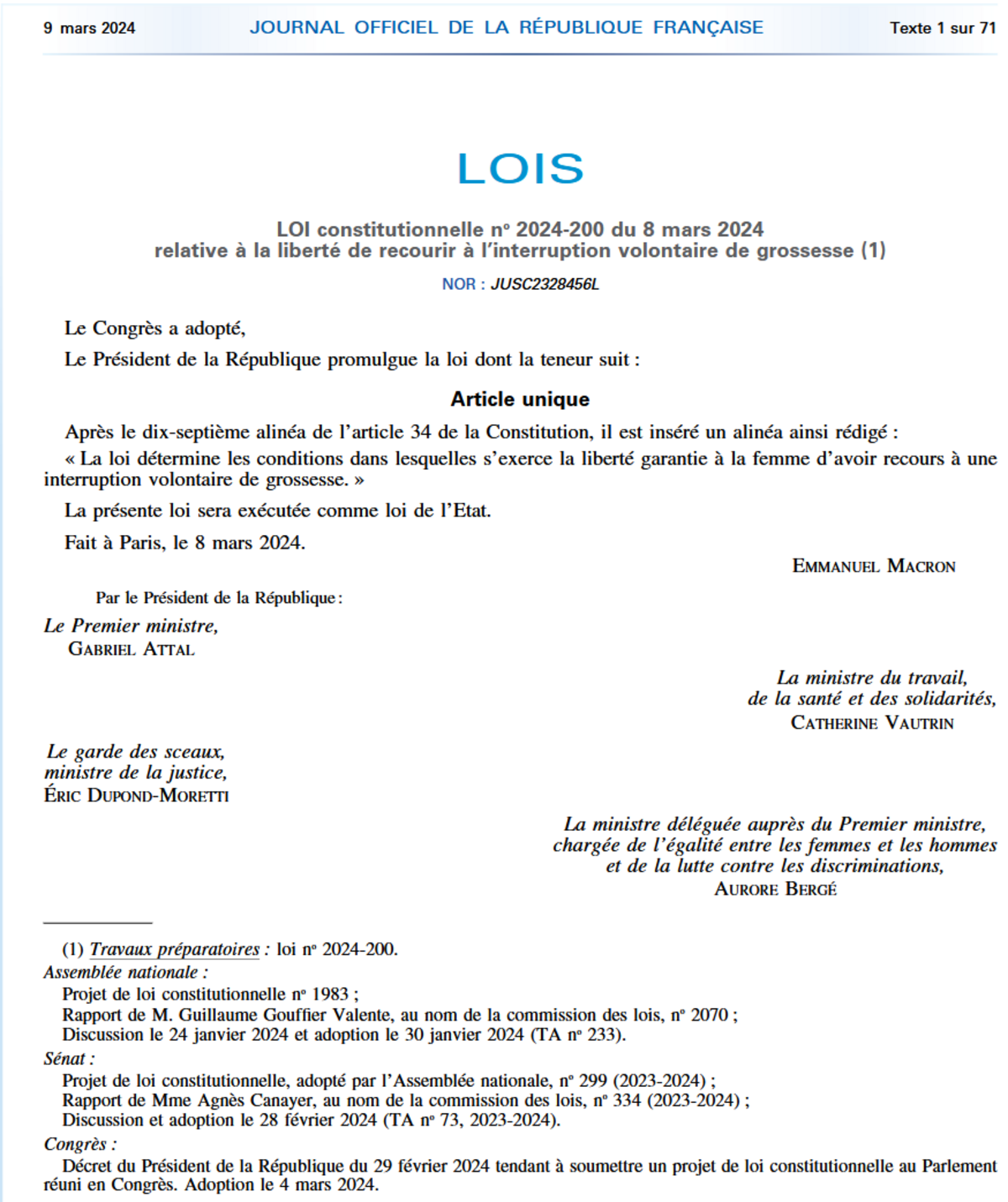

Cette loi constitutionnelle a été votée, promulguée puis est parue au Journal officiel dans les termes suivants :

Agrandissement : Illustration 1

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-Y37qWI6AzXgkYwAsm34pwlgj8aUOv1MZCf1HPdWY3s%3D

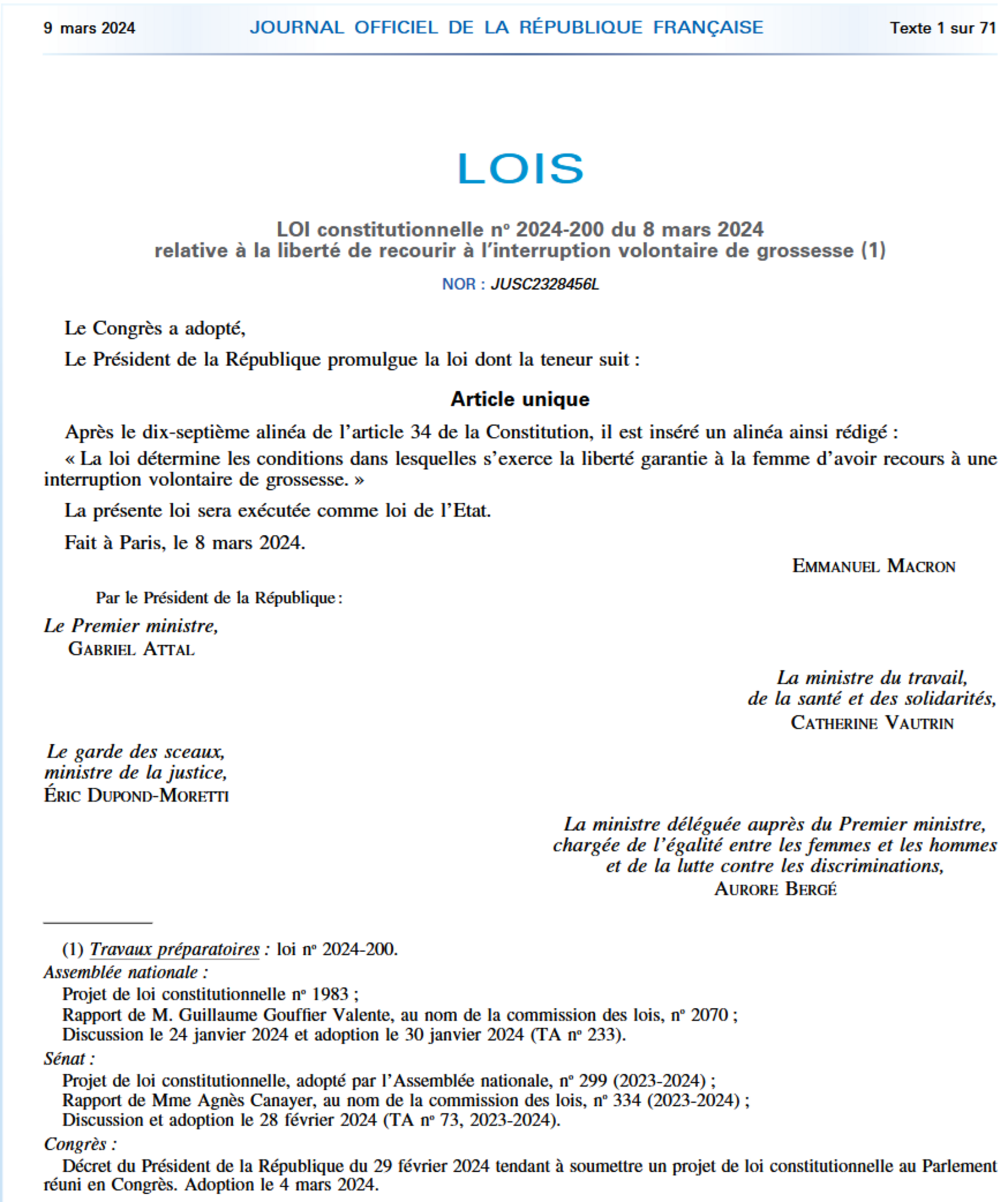

Pour qui a lu la constitution avant cette modification, l’intitulé évoque deux autres articles du même texte. Ceux-ci renvoient à un débat d’actualité en 2025, dont la teneur permet de mieux comprendre la portée de la loi de 2024. Il s’agit des articles 24 et 25 de la constitution qui sont relatifs aux modalités d’élection des députés :

Agrandissement : Illustration 2

Note : pour information, dans cette édition de la constitution ne figure pas la réforme constitutionnelle de 2024. Elle pourrait ne pas être à jour, sans changer les variables fondamentales du droit qui vont être ici considérées…

Comme chacun le sait, le gouvernement Bayrou propose de changer les modalités d’élection des députés. Au titre de l’article 24, ce scrutin doit recourir au suffrage universel direct, à moins de changer la constitution. Ce n’est aucunement un problème, car il souhaite uniquement basculer le suffrage uninominal majoritaire à deux tours en suffrage proportionnel ( modalités à déterminer ), ce qui implique exclusivement la loi organique mentionnée dans l’article 25 de la constitution. C’est une simple décision des représentants du peuple dont la conformité à la constitution devrait n’être qu’une formalité pour le Conseil constitutionnel ; sauf atteinte flagrante et très improbable au suffrage universel direct.

Il en va exactement de même pour la loi Veil désormais constitutionnalisée sans être nommée. Elle ne saurait être abrogée purement et simplement sans réforme constitutionnelle, mais ses modifications, voire sa débaptisation, ne relèvent pas de la constitution, mais du code civil. Dès lors que l’on connaît un minimum les différentes législations de l’avortement dans le monde, on sait que, hors interdiction formelle et absolue, le droit à l’avortement inclue a minima la condition de pouvoir avorter en cas de viol.

Autrement dit, à en croire la lettre de la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, c’est une loi juridiquement nulle et non avenue… A une réserve près, qui réside dans les pratiques potentielles de cette loi. Bien entendu, aucune réforme de la loi Veil n’ayant été proposée depuis 2024, ni soumise à l’examen des juges constitutionnels, le propos qui suit relève de la science-fiction. Deux lectures de cette loi constitutionnelle sont possibles et peuvent faire jurisprudence en cas de saisine des Sages.

La première ( plus juridique ? ) consisterait à considérer que les « conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » relèvent exclusivement des représentants du peuple au titre de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ( DDHC ), et que le juge constitutionnel soit incompétent en la matière. Dès lors, il serait possible de rebaptiser la loi Veil, ou de la restaurer dans sa version initiale, voire dans une version parmi les plus restrictives au monde, dès lors qu’au moins une ou deux conditions ( la loi emploie le pluriel ) permette l’exercice de cette « liberté garantie à la femme ».

La seconde ( plus politique ? ) consisterait à relever que cet intitulé évoque exclusivement la liberté garantie à la femme. Chacun sait que, au titre de l’article 4 de la DDHC, la liberté « n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Un esprit taquin pourrait s’aventurer à contester le recours à cet article de la DDHC qui mentionne explicitement « l’homme » alors que la loi constitutionnelle de 2024 porte nommément sur la « femme ». Cette jurisprudence impliquerait une telle révolution qu’elle est éminemment improbable. Parenthèse fermée.

Il faut retenir que le délai de 10 puis 14 semaines incluses pour décider de l’IVG tient à la confrontation de deux libertés, celle de la femme qui s’arrête là où commence celle du fœtus. Cette dernière n’étant pas mentionnée dans la loi de 2024, considérerait-on que le droit relatif à l’IVG ne puisse évoluer, constitutionnellement, qu’à sens unique ? Uniquement dans le sens d’une plus grande latitude des femmes à interrompre leur grossesse ?

Faute de débat public sur les termes de la loi et sur ses potentialités, hors niches médiatiques plus ou moins militantes, cette question juridique relève encore, pour la masse de l’opinion publique, de l’impensé. Bien entendu, les partisans d’un droit inconditionnel à l’avortement peuvent avoir envisagé de telles suites jurisprudentielles, sans avoir vu la nécessité de communiquer sur cet implicite. Cela risquait de leur aliéner des soutiens plutôt que de leur en rallier. Par définition ( Cf supra ), ces défections tiendraient moins à des réserves quant aux pratiques d’avortement qu’au fait de confier une arme juridique en plus à des juges soupçonnés, au moins depuis le « mur des cons », d’instrumentaliser le droit à des fins politiques.

Pourtant, à l’heure actuelle, il apparaît que la portée juridique de la loi intéressait moins que sa portée symbolique, à la fois plus évidente, et théoriquement moins consensuelle : le féminisme a-t-il vocation à devenir une idéologie d’Etat ?

- IVG ou avortement, l’enjeu des terminologies :

Une fois n’est pas coutume, je préfère le sigle administratif au nom d’usage ordinaire. Le substantif « avortement » porte une telle charge émotionnelle qu’elle brouille le débat. Surtout, le sigle « interruption volontaire de grossesse » permet de pointer le cœur philosophique et humain du problème : la volonté.

Que je sache, il n’y a guère d’acharnement moral à condamner les fausses couches, lesquelles constituent, d’une certaine manière, des interruptions naturelles de grossesses. C’est la notion de volonté qui devrait être au cœur de la réflexion, si le vocabulaire féministe ambiant n’imprégnait pas les discours de soutien à cette loi. A supposer que l’implication des associations féministes, saluée lors du vote ( Cf M. Vogel et alii https://www.publicsenat.fr/actualites/parlementaire/direct-ivg-dans-la-constitution-suivez-la-reunion-du-congres-a-versailles ), ne suffise pas à s’en convaincre ; les termes du débat montrent que cette idéologie détermine l’esprit de la loi de 2024. Elle s’inscrit donc subrepticement dans la constitution, étape obligée pour en faire ( à terme ? ) une idéologie d’Etat.

En droit, la volonté est comprise dans son acception cartésienne, celle du sujet pensant, de la conscience de soi. Les personnes gouvernées par leur inconscient ( pour reprendre, en des termes freudiens, un impensé cartésien ) sont reléguées dans l’irresponsabilité pénale. Dans l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, l’action volontaire est celle qui trouve son principe dans l’acteur. Peu importe qu’il soit conscient ou non de ses actes, il en est responsable. Le droit pénal navigue entre les deux logiques, privilégiant la représentation cartésienne qui fonde le principe d’atténuation du discernement, tout en admettant que l’individu sous contrainte n’est pas volontaire.

La loi Veil place les femmes en situation de décider seules, donc d’en assumer seules la responsabilité ; sauf en cas de viol ( voire d’accident de contraception ? ) où elles ne sont pas au principe de l’action. En matière d’IVG, sociologiquement et philosophiquement, tout le problème est de savoir ce qui emporte leur décision, entre les ressorts inconscients d’une part, d’autre part la volonté cartésienne qui se renseigne activement, soupèse consciemment les arguments. L’arbre ne tombe-t-il que du côté où il penche ?

Le discours que S. Veil a prononcé pour présenter son projet de loi est souvent repris pour son bref passage féministe ( femme s’adressant à une assemblée d’homme… ) ; mais cet extrait n’est pas du tout représentatif du propos. Valéry Giscard d’Estaing avait confié ce projet de loi non pas au nouveau ministère des Femmes, ce qui aurait donné une tonalité féministe à son initiative, mais au ministère de la Santé. Le plus souvent, les arguments de S. Veil sont techniques et soulignent des problèmes de santé publique, de concurrence des législations européennes, d’inégalité dans l’accès au soin… Ce qui indique en creux des objectifs à atteindre.

Dans le champ philosophique de l’usage fait par les femmes de leur liberté, l’affirmation première de la ministre est une clef incontournable pour la suite : « aucune femme ne recourt de gaité de cœur à l’avortement ». Autrement dit, dans le meilleur des cas, l’IVG ne se définit pas comme un bienfait, mais comme un moindre mal. Être pour ou contre un moindre mal n’a aucun sens. Le positionnement éthique et juridique ne peut se faire que sur les conditions d’exercice de cette volonté, incluant la confrontation des maux en présence.

Dès lors, dans la balance intime de chaque femme qui opte pour l’interruption, de quels méfaits la grossesse est-elle porteuse ? Toutes sortes de témoignages instruisent ce phénomène de société, mais leur recueil, sauf à être sociologiquement exhaustif, ne renseigne guère le Législateur pour évaluer l’usage que les femmes ont fait de leur liberté, partant leur responsabilité. Après un demi-siècle de pratiques, ce n’est pas une approche statistique globale qui nourrit les débats, mais des partis pris pour ou contre le droit individuel de déterminer, dans un laps de temps donné, où se trouve le moindre mal.

Des études parcellaires existent cependant. Par exemple, l’un des objectifs initiaux de la loi Veil était de coupler le droit à l’IVG avec un meilleur accès à la contraception et une éducation sexuelle ; toutes dispositions destinées à limiter autant que possible le recours à ce droit aux cas de « détresse », terme abrogé en 2014. A en croire les taux d’avortements par femme depuis 1976, cet objectif a été globalement atteint en passant d’une moyenne de deux femmes sur trois ayant eu recours à un avortement à un peu plus d’une sur deux ( Cf https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/avortements-contraception/avortements/ ; pour aller plus loin : https://fr.statista.com/themes/4153/les-francais-et-les-ivg/#topicOverview ; https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/Fiche%2024%20-%20Les%20interruptions%20volontaires%20de%20grossesse.pdf ; https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/comment-evolue-le-recours-a-livg-en-france/ ). En revanche, les statistiques n’apportent pas les renseignements qualitatifs qui brosseraient les contextes de décision, indiqueraient des facteurs émergents ou déclinants dans les choix effectués depuis 1975 : niveau de vie pauvre ou riche, grossesse se déroulant médicalement bien ou mal, bonne santé ou pathologie incurable du fœtus, première ou énième naissance en devenir, père connu ou inconnu, en soutien ou en désaccord, prêt à assumer ou à renier la paternité…

Or cela engage une dimension désormais méconnue du discours de S. Veil, à savoir sa conclusion : « Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous ; nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifices comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. » ( Cf https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/simone-veil-26-novembre-1974 ).

En résumé, la loi Veil a opéré, pour les premières semaines de grossesse, un transfert total de responsabilité de l’Etat vers la femme individu ; autant pour des raisons techniques que philosophiques. Au terme de ce délai, elle la lui retire pour préserver la « valeur suprême » de la vie. La justification ultime de cette inconditionnalité, c’est la confiance ( du latin fides, foi ) placée en les jeunes générations pour prendre des décisions éclairées. Malgré un demi-siècle de recul historique, les conditions d’exercice de cette liberté restent opaques pour tout ce qui touche aux arbitrages effectifs et à ce qu’ils indiquent des représentations que se font les femmes d’elles-mêmes, du vivant…

Les postures favorables et défavorables de nos parlementaires et chroniqueurs variés se résument à des a priori, à des jugements de principes plutôt que de faits. C’est ainsi qu’un parlementaire peut émouvoir l’assistance en relatant avoir dû examiner une fille-mère vivant misérablement dans un pays du Sud, qu’il imagine abusée par un proche selon des pratiques qu’il estime alors fréquentes, cela afin de confirmer pour la police locale un infanticide ( Cf https://www.ouest-france.fr/societe/famille/avortement/ivg-dans-la-constitution-le-discours-poignant-du-senateur-claude-malhuret-devant-le-congres-766f0880-dab7-11ee-a79f-2312009be08f ). Quelque compassion que puisse susciter le désarroi de cette fille-mère et plus généralement cette tragédie parmi tant d’autres, la situation décrite reste un hors-sujet complet au regard des problématiques auxquelles les Françaises sont aujourd’hui confrontées, et l’étaient avant la loi Veil. En tout cas le diagnostic de la ministre de la Santé le confirme sans appel ; sauf si elle ne connaissait pas son dossier :

« Un examen rigoureux des modalités et des conséquences de la définition de cas dans lesquels serait autorisée l'interruption de grossesse révèle d'insurmontables contradictions

Si ces conditions sont définies en termes précis — par exemple, l'existence de graves menaces pour la santé physique ou mentale de la femme, ou encore, par exemple, les cas de viol ou d'inceste vérifiés par un magistrat — il est clair que la modification de la législation n'atteindra pas son but quand ces critères seront réellement respectés, puisque la proportion d'interruptions de grossesse pour de tels motifs est faible. Au surplus, l'appréciation de cas éventuels de viol ou d'inceste soulèverait des problèmes de preuve pratiquement insolubles dans un délai adapté à la situation. »

Le discours de C. Malhuret atteste, s’il en était besoin, que notre système médiatique accorde une prime démesurée au sentimentalisme, au détriment de la rationalité. Sans cela, son exemple imposerait la question : notre pays est-il gouverné au nom du peuple français, pour le peuple français, par le peuple français, ou pour servir les femmes d’Afrique, d’Asie et d’ailleurs, où les droits sont plus restreints ? C’est aussi une dimension d’une loi éminemment symbolique, dont l’intérêt juridique reste restreint.

Les questions de vie et de mort ont souvent été l’objet du droit, confiées à des procédures complexes, généralement contradictoires, et à des personnels expressément formés : juges, militaires aux ordres… Rien de tel en l’espèce. Avec la souveraineté absolue des femmes pendant le temps imparti va la responsabilité absolue, mais jaugée selon des fantasmes plutôt que des connaissances étayées par l’expérience collective dûment documentée et étudiée. Le vers était peut-être dans le fruit dès le discours de S. Veil, qui posait le problème en ces termes :

« Remettre la décision à la femme, n'est-ce pas contradictoire avec l'objectif de dissuasion, le second des deux que s'assigne ce projet ?

Ce n'est pas un paradoxe que de soutenir qu'une femme sur laquelle pèse l'entière responsabilité de son geste hésitera davantage à l'accomplir que celle qui aurait le sentiment que la décision a été prise à sa place par d'autres. »

Dès 1974, fantasme ou réalité ?

- En 2024, l’IVG, une affaire de féminisme(s) ?

En survolant l’actualité des blogs Mediapart, j’ai découvert que cette constitutionnalisation de l’IVG pourrait relever d’un antiféminisme. Certains arguments sont d’ordre politique, considérant que l’effet d’annonce pour un texte inutile détourne l’attention de mesures utiles à prendre pour améliorer concrètement l’accès à l’IVG. Pour intéressant que soient ces enjeux techniques, ils sortent du présent sujet. En revanche, d’autres avis véhiculent des visions de l’humain plus spécifiques à la portée de cette constitutionnalisation, à l’anthropologie républicaine qu’elle implique.

Par honnêteté intellectuelle, avant de revenir aux ressorts plus courants du féminisme actuel, il me faut mentionner ces ultimes développements idéologiques avec le billet de blog de L. Alestra et les commentaires qui lui sont accolés ( notamment J. Stolz, dont l’orientation féministe est assumée comme telle ) : https://blogs.mediapart.fr/leane-alestra/blog/290224/ivg-constitutionnalisee-la-liberte-detre-essentialise-es

En matière de grossesse, leur argumentaire accorde une place disproportionnée aux pratiques transsexuelles, au regard de leur poids statistique infinitésimal. Il est surtout question d’hommes qui souhaitent devenir femmes ( orientation notoirement survalorisée ), ce qui renvoie à des réalités certes plutôt urbaines, mais avérées, observables. Cependant, la définition de l’IVG étant ce qu’elle est, la transsexualité intervient en matière d’IVG uniquement à la double condition que des transsexuels portent un embryon et souhaitent s’en défaire. Dès lors, le fait apparaît doublement rarissime.

Si l’on remet un minimum de cohérence dans le recours à une IVG, greffer un utérus à un homme puis l’inséminer artificiellement n’aboutit pas à un avortement ; tout au plus à un échec d’expérimentation médicale sur cobaye humain volontaire. A ce propos, les médecins ayant suivi des cours poussés d’anatomie humaine peuvent-ils déontologiquement se réfugier derrière la liberté de leurs patients pour pratiquer de telles opérations ? Quant aux féministes, pour les invoquer à propos d’IVG, les envisagent-elles sous la contrainte ? Corréler la grossesse forcée à l’avortement libre serait doublement absurde ; ou plutôt à la mesure d’un argumentaire invoquant la transsexualité à l’occasion d’une loi sur l’IVG. Resterait l’éventualité de femmes en cours de transition pour devenir des hommes, qui auraient eu, ou plutôt subi, un rapport homosexuel-avec-un-homme-par-voie-vaginale, puis une grossesse à interrompre. D’autres situations tragi-comiques peuvent encore venir aux plus imaginatifs, mais dérogent à l’examen solennel d’une réforme constitutionnelle.

Il ne faut pas se leurrer, quelques développements que les questions transsexuelles occasionnent dans cet article de L. Alestra, c’est l’occasion qui fait le larron. Le Législateur ayant eu l’outrecuidance d’employer le mot « femme » à propos d’IVG, la portée sémantique d’une telle association a manifestement hystérisé une partie de l’intelligentsia parisienne. A en croire la rédactrice, le Conseil d’Etat aurait été acculé à une communication ( première jurisprudence ? ) sur ce nouvel article de notre constitution : serait ici nommée femme « toute personne ayant débuté une grossesse, sans considération tenant à l’état civil ». En résumé, hommes enceints de gré ou de force, rassurez-vous : votre liberté de femmes est garantie par la constitution !

Pour comprendre la suite du propos, une précision de vocabulaire est sans doute requise. Nous voici face à des écrits qui appellent une notion peu usitée sur ces problématiques mais pleinement justifiée : le négationnisme, ici sexuel. Il en existe plusieurs versions. En matière pénale, ce n’est pas le négationnisme comme stratégie argumentative qui est sanctionné, mais son objet : négation de crime contre l’humanité… Outre cette application spécifique, le négationnisme est une tartufferie universitaire d’usage courant ; surtout en matière sexuelle. Avec l’affaire Courjault, le déni est devenu une mode, mais le déni consisterait plus généralement en une réaction émotionnelle à une réalité déplaisante. Cela devient négationnisme lorsque l’on échafaude tout un arsenal idéologique pour anéantir la réalité qui dérange.

Il y a quelques années, Charlie Hebdo a révélé que le planning familial avait édité un dictionnaire, supposément à usage interne mais avec d’inévitables incidences sur les publics ciblés par ses interventions ; notamment les scolaires. En soi, un tel outil n’appelle guère de commentaires, à cette réserve près que les termes « homme » et « femme » étaient caractérisés comme individus assignés de sexe respectivement masculin et féminin. A elles seules, ces définitions des sexes comme « assignations à être » constituent des socles d’un négationnisme sexuel, selon lequel le sexe n’aurait rien de naturel et relèverait exclusivement de la construction socio-culturelle.

Bien entendu, l’article féministe précédemment cité relève d’un tel négationnisme, moins en rejetant l’essentialisation de la femme qu’en refusant la caractérisation de la femme par la possession d’organes génitaux spécifiques ( résumés à l’utérus, mais certaines femmes connaissent fort heureusement leur corps ). Cela n’est insensé que pour ceux qui ignorent comment la biologie définit les espèces depuis Linné ; à moins que l’application à l’humain des critères en usage dans le règne animal ne leur paraisse indigne d’elles. D’ailleurs, s’il fallait étudier de près la construction d’une bulle spéculative en milieu universitaire, les références fournies dans l’article de L. Alestra indiquent un cheminement intellectuel qu’il est possible de reconstituer. Il n’empêche : ce négationnisme transsexuel n’est pas caractéristique de celui le mieux représenté dans les études féministes universitaires.

Hors de ce transsexualisme féministe marginal, la majorité des sources convergent pour faire de la constitutionnalisation de l’IVG une victoire féministe. Cette loi aurait vocation à concrétiser l’une des clefs de voûte doctrinales des diverses sensibilités de ce mouvement : la femme serait libre de disposer de son corps. Cette idée est tellement répétée depuis des décennies qu’elle est usitée sans être réfléchie.

Ce point est important s’il s’agit de mesurer la propension du féminisme à devenir idéologie d’Etat. Bien sûr, une inscription explicite dans la constitution serait le critère incontestable d’un tel diagnostic. D’autres voies sont cependant possibles. Depuis L. Febvre et sa démonstration sur la foi de Rabelais, objet insaisissable en dernière instance, les historiens admettent que l’outillage mental est une clef de compréhension des représentations individuelles ou collectives à un moment donné.

Les féministes ont fourbi cet outil intellectuel d’une propriété éminente de leur corps dans le but d’obtenir l’IVG. Ce n'est qu'un ustensile parmi d'autres qui forment le vocabulaire de la majorité des Françaises, voire Français, dès qu’il est question des relations hommes femmes. Ainsi, même des personnes éloignées, en pratique, des doctrines féministes, sont rattrapées en théorie par leurs difficultés à verbaliser leurs réalités autrement qu'avec cette terminologie d'emprunt.

Cette imprégnation culturelle pourrait aussi bien traduire une plus grande efficience de leurs concepts que résulter de meilleurs relais médiatiques, sociétaux, institutionnels. Lorsqu’en 2014 N. Vallaud-Belkacem passe du ministère des Droits des femmes au ministère de l’Education nationale, les écoles primaires ont presque immédiatement reçu une circulaire interne pour lutter « contre les préjugés ». Sans s’étendre sur la question outre-mesure, les préjugés ne forment pas un corps de doctrine, mais des idées reçues ( par qui ? ) sans examen critique.

Les préjugés renvoient à l’élaboration de l’impensé. Ce n’est pas en inoculant des préjugés féministes aux enfants que l’on combat l’esprit de troupeau. Même sans inscription du féminisme dans la constitution, il tend à devenir idéologie d’Etat lorsqu’une féministe assumée comme telle dirige une administration en charge de plus de dix millions de mineurs scolarisés pendant plus de dix ans, forte de près d’un million d’enseignants, dont près de 70 % de femmes. Là encore, quand bien même les enseignants détiennent une liberté pédagogique et les enseignantes ne sont pas toutes des doctrinaires convaincues, l’outillage mental à disposition achève de faire pencher la balance.

Le principe de parité était déjà entré dans la constitution, mais ne constituait pas en tant que tel une inflexion féministe. L’égalité républicaine suffisait à l’expliquer. Dans le cas de l’amendement constitutionnel de 2024, il s’agit bien d’une revendication portée par des féministes en amont, et conduite à son terme en se fondant sur leur lexique… En décalage notable avec celui de S. Veil lors de sa présentation du projet de loi éponyme, qui posait le rapport au corps dans une tout autre logique, désormais oubliée :

« Rares sont les femmes qui ne désirent pas d'enfant ; la maternité fait partie de l'accomplissement de leur vie et celles qui n'ont pas connu ce bonheur en souffrent profondément. Si l'enfant une fois né est rarement rejeté et donne à sa mère, avec son premier sourire, les plus grandes joies qu'elle puisse connaître, certaines femmes se sentent incapables, en raison des difficultés très graves qu'elles connaissent à un moment de leur existence, d'apporter à un enfant l'équilibre affectif et la sollicitude qu'elles lui doivent. A ce moment, elles feront tout pour l'éviter ou ne pas le garder. Et personne ne pourra les en empêcher. Mais les mêmes femmes, quelques mois plus tard, leur vie affective ou matérielle s'étant transformée, seront les premières à souhaiter un enfant et deviendront peut-être les mères les plus attentives. C'est pour celles-là que nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin, auquel elles ne manqueraient pas de recourir, au risque de rester stériles ou atteintes au plus profond d'elles-mêmes. »

Bien sûr, après avoir évoqué un négationnisme sexuel à la mode chez les transsexuels et des féministes, la description qui est ici faite des femmes laisse songeur : naïveté ? Hypocrisie ? Toujours est-il qu’un point reste invariable : la femme a pouvoir de vie et de mort sur le fœtus. Le terme pouvoir froisse parfois les sourcilleux de l’autoritarisme, mais il s’agit là de la potentialité la plus neutre, du conatus spinoziste. Toute action, aussi minime soit-elle, résulte de la contrainte ou d’un pouvoir d’agir pour persévérer dans son être.

Un auteur contemporain de Spinoza, Pascal, avait joliment formulé la démarche ici adoptée par S. Veil, qui peut se résumer ainsi : faute d’avoir pu donner force à la justice, nous avons donné justice à la force, afin d’atteindre le souverain bien. Le but ultime du XVIIe siècle n’était pas le bonheur, à la mode durant le siècle suivant, mais plus prosaïquement la paix civile ( la guerre de Trente Ans sévissait, puis vinrent les conflits louisquatorziens ). Autrement dit, dans une logique d’intérêt général et de bonheur des femmes, S. Veil ne s’est pas prononcée sur la propriété éminente des femmes sur leur corps, mais sur leur propriété d’usage, un conatus jugé irréductible, tout en glissant quelques remarques sur l’usufruit.

A titre indicatif, ces trois niveaux de propriété sont utiles à connaître pour envisager philosophiquement la propriété de son corps. Sans doute la doctrine féministe gagnerait-elle en épaisseur si elle s’interrogeait sur ce principe fondateur au lieu de l’ânonner, au point de ne pas voir que l’exemple de l’IVG n’est pas le meilleur pour trancher cette question. Méthodologiquement, il serait plus pertinent d’envisager cette propriété de son corps face au droit éminent, ou non, de se donner la mort. Il deviendrait ensuite crédible de transposer les conclusions à la gestion par la femme de son fœtus, lequel n’est pas elle. D’ailleurs, entre temps, il leur serait bienvenu de s’interroger sur la propriété que les hommes ont ou non de leur corps. A tellement fantasmer la condition masculine, elles en oublient de l’observer, avant même d’envisager d’en comprendre quoi que ce soit.

D’autres développements pourraient être apportés sur les féminismes actuels, y compris sur les postulats aux origines de leur négationnisme sexuel spécifique. Cela alourdirait inutilement le propos, et ses effets vont être perceptible dans la suite immédiate de l’argumentaire : cette loi contrevient-elle à l’intérêt général en accentuant les fractures du corps civique ?

- Vers une société plus conflictuelle ?

S’il y a quelque chose d’assurément transsexuel dans cette loi, ce sont les votes du Parlement. Hommes et femmes l’ont voté d’une part, se sont opposés à elle d’autre part ; sans doute de manière moins paritaire dans ce second cas. Des élites massivement féministes, une Education nationale volontiers féministe, admettons. Mais les hommes du pays, y compris servant dans des institutions encore très masculines comme l’armée et les forces de l’ordre, peuvent-ils adhérer profondément au féminisme ambiant, voire constitutionnalisé ?

Bien entendu, on peut s’en moquer si l’on admet que le Bien se trouve d’un côté, le Mal de l’autre ; si l’on est persuadé que lorsqu’une cause est juste, tout ce qui peut la servir doit être saisi. Il a déjà été établi que la justesse, sans même parler de la justice de cette loi de 2024 était remise à des postures, à des a priori, plutôt qu’à des études sociologiques rigoureuses, à des approches philosophiques un minimum impartiales et approfondies.

Si je me suis ici appuyé prioritairement sur le discours originel de S. Veil, ce n’est pas par oubli des modifications législatives ultérieures. Ce brusque retour aux sources a vocation à faire ressortir les perversions de l’esprit originel de la loi ; ce qui, par ironie de l’histoire, pourrait finir par donner raison à ses détracteurs de l’époque, quelles qu’aient pu être leurs outrances et accents apocalyptiques. Mais surtout, il serait désormais préoccupant que ceux qui ont vocation à donner leur vie pour la sauvegarde de l’Etat soient les premiers intéressés à abattre l’ordre établi.

Un documentaire historique sur le féminisme se concluait par une définition rudimentaire, comme engagement pour renforcer les droits et la dignité des femmes. Durant un siècle où l’on reconnaît des droits aux animaux, autant dire que cette définition est consensuelle. Il ne faut pas s’y tromper : les historiens affectionnent les définitions minimalistes car cela leur permet d’élargir le champ temporel et géographique d’étude, de faire des comparaisons, d’identifier des ruptures… Il va de soi qu’une telle définition ne dit presque rien du féminisme de ce siècle ; à cette réserve près que des personnes peuvent s’investir dans la défense de droits et dignités réellement entravés, mais dans une démarche idéologique complètement occultée par de nouvelles théories.

En résumé, en matière d’égalité des sexes, nous pourrions envisager l’égalité ontologique ; tout le monde s’en moque désormais, c’est l’égalité de l’homme et du ver de terre dans le vivant. Dès lors que l’on pense la Création sans Créateur ( compris dans un sens religieux ou idéel ), donc sans créature plus spécifiquement à son image, cette égalité coule de source. L’égalité de droits a été une longue histoire, qui a pris sa pleine mesure en contestation du code civil de 1804. Elle a trouvé son terme entre les années 1950 et 1960. Depuis que S. de Beauvoir a pensé les rapports hommes-femmes sur le modèle de la lutte des classes, le féminisme est, au mieux, pathologiquement misandre ( voire parfois misogyne ! ), au pire négationniste.

Sans m’étendre sur ces points, quelques illustrations parlantes. S. de Beauvoir considérait que la première pénétration était toujours un viol ; autrement dit, une femme est soit vierge, soit homosexuelle, soit violée. Comme l’offre et la demande se partagent à peu près équitablement, presque tous les hommes féministes devraient se présenter devant le procureur de la République et se repentir de leur crime ; d’autant plus que les féministes tendent à faire du viol un crime imprescriptible sur le modèle du crime contre l’humanité. En cela comme en toutes choses, elles témoignent d’une pondération et d’un sens de la mesure exemplaire.

Les anthropologues de la mouvance de F. Héritier considèrent qu’autrefois, sans trop que l’on sache quand, dans une sorte de mythe platonicien qui s’ignore, les corps des hommes et des femmes étaient égaux, y compris en force. Quand on connaît un minimum les sources fragmentaires des paléontologues, une telle affirmation contraire au dimorphisme sexuel de presque tous les mammifères laisse sceptique, mais passons les détails... Sans trop que l’on sache comment les femmes auraient été assez faibles, bêtes ou inférieures en nombre pour les laisser faire ; les hommes ( un premier complot phallocratique international ? ) auraient confisqué les viandes pendant des millénaires, et la privation de protéines qui s’en serait suivie aurait abouti aux corps féminins actuels. Dès lors, une féministe serait sensée considérer son corps non pas comme un petit miracle de sélection naturelle, mais comme une dégénérescence. Même être femme féministe n’est pas évident. Quant à l’homme, il porte ici les traits peu enviables que les nazis donnaient aux Juifs.

Bien sûr, d’autres idées mieux connues caractérisent le féminisme spécifique à notre siècle, à la France d’aujourd’hui qui constitutionnalise l’IVG. Cela inclue la volonté que les hommes soient enceints, ainsi que le mâle idéal de Parisiennes bruyantes : l’homme déconstruit. Le féminisme vise désormais une autre égalité qui porte en elle le négationnisme sexuel : l’égalité fonctionnelle. Il ne s’agit pas seulement de pouvoir briguer les mêmes postes, mais d’exister dans les mêmes conditions, d’avoir les mêmes fonctions au sens existentiel. Ce diptyque condition/fonction peut s’observer, à propos d’autres sujets, à la lecture d’Aristote, ou durant une partie d’échecs ( quand on est un minimum initié ).

Dès lors que les conditions déterminent profondément l’action, l’être en société, des féministes souhaitent tordre la condition masculine pour la féminiser ; ce qui revient à s’ériger en idéal type à atteindre. Avec ce féminisme, il n’est jamais véritablement question d’égalité, au sens d’application d’un principe de réciprocité dans nos conditions respectives. Cela vise l’acquisition des avantages réels et fantasmés des hommes sans contrepartie ; mais avec un bonus : s’offrir le luxe de les dénaturer, dans tous les sens du terme. Voici des hommes à conformer à une vision du monde où la biologie cristallise une pathologie inverse de celle des nazis : le négationnisme après l’essentialisation.

En résumé, dans la France actuelle, il y a autant de raisons d’être un homme féministe que, dans l’Allemagne des années 1930, un Juif nazi. Certes, les féministes ne souhaitent pas éradiquer physiquement les hommes, mais anéantir l’idée même de virilité. La IIIe République se voulait progressiste, au sens où elle s’associait aux scientifiques contre le cléricalisme, et elle gravait leurs noms sur la Tour Eiffel. La République actuelle fraie avec toutes sortes de négationnismes sexuels, et appelle cela science… D’aucuns de s’étonner que D. Trump souhaite constitutionnaliser les définitions d’homme et de femme. En soi, faire entrer ces notions dans le droit fondamental est aberrant. En contexte, cela prend sens. Il s’agit d’une réaction à l’absurdité antérieure qui tentait de faire entrer par toutes sortes de voies le négationnisme sexuel dans la loi. C’est la réponse brutale du berger à la bergère idiote.

Avec une intelligentsia qui verse dans le négationnisme sexuel, le plus surprenant est de la voir s’enfermer dans son arrogance, quoi qu’il en coûte politiquement. Heurter de front des millions de personnes dans leur intimité en prétendant leur donner des leçons de choses ne manque déjà pas de sel. Mais cette tambouille médiatico-politique devient trop épicée pour les peuples souverains quand on considère de plus près ses ingrédients idéologiques, agrémentés d’une prétention à s’ériger en autorités morales et scientifiques. Nos représentants veulent bien délégitimer leurs autres engagements, s’aliéner en métropole des millions d’électeurs, perdre en influence dans le monde, voire en crédibilité dans l’outremer au risque de revendications indépendantistes ; cela pour soutenir quelques groupuscules auxquels tout un chacun est disposé à reconnaître le droit à l’autonomie, pourvu que cela ne dérive pas en prétention autocratique.

Changer la constitution de manière aussi rapide et irréfléchie, en manière de bouquet législatif offert peu après la journée des femmes, risque de se révéler contreproductif ; à l’instar de tous les unanimismes de nos élites déconnectées. Cette situation est permise par l’une des faiblesses fondamentales des démocraties d’opinion, à savoir des régimes où les médias de masse jouent un rôle prépondérant dans la formation de l’opinion publique au détriment d’organisations structurant en profondeur la société civile : partis, syndicats… Pour un communicant comme pour un pervers, les apparences de vérité valent vérité. Le jeu des références pseudo-scientifiques, le décorum médiatique permettent de soutenir les négationnismes sexuels les plus aberrants au mépris des évidences, des pratiques ordinaires. Cela finit cependant par se répercuter dans les urnes, la population ne tenant pas sa sagesse uniquement des médias, mais de l’expérience concrète et quotidienne.

Pour en revenir au risque de conflictualité accrue avec cette constitutionnalisation, il faut bien s’entendre. S’il s’agit uniquement d’un amendement législatif aux impacts bénins dans la pratique du droit, elle sera aussi vite oubliée qu’adoptée. La commémoration qui en a été faite avec la loi Veil originelle laisse croire qu’il n’en est rien et que sa dimension symbolique a vocation à s’imposer avec de plus en plus de force, voire au prix de perversions toujours plus décomplexées. Dès lors, si la constitutionnalisation de l’IVG marque l’immixtion du féminisme dans notre pacte républicain fondamental, si elle porte en germe toutes sortes de négationnismes comme celui proposé par le Conseil d’Etat, elle ne saurait apaiser le climat politique. Nous pouvons même nous demander si, d’un point de vue anthropologique, cela officialiserait un projet de dislocation de tout contrat tacite entre hommes et femmes.

Si une cause est jugée valable, voire digne de mourir pour elle, assumer le conflit coule de source. Combien de militaires, pourtant formés à l’obéissance et au risque, sont-ils prêts à donner leur vie pour une idéologie qui prône, au mieux, de les déconstruire en tant qu’hommes ? Où est l’ennemi existentiel des hommes de France ?