Voici une version abrégée des enseignements que l’on peut tirer de ce croquis de synthèse. Pour les personnes sachant mal lire de tels supports ou désireuses d’approfondir ces questions, une vidéo doit bientôt paraître avec aides à la lecture et approfondissements.

Liens ( plusieurs parties courtes... ) :

https://www.youtube.com/watch?v=A2Jwt7Mwut0

https://www.youtube.com/watch?v=5kiyGLYEO2w

https://www.youtube.com/watch?v=DvitW4_h_Do

https://www.youtube.com/watch?v=lgCS8IeRR58

Le classement des pays et des conflits est discutable ; l’essentiel doit être convenable, malgré des oublis et négligences probables.

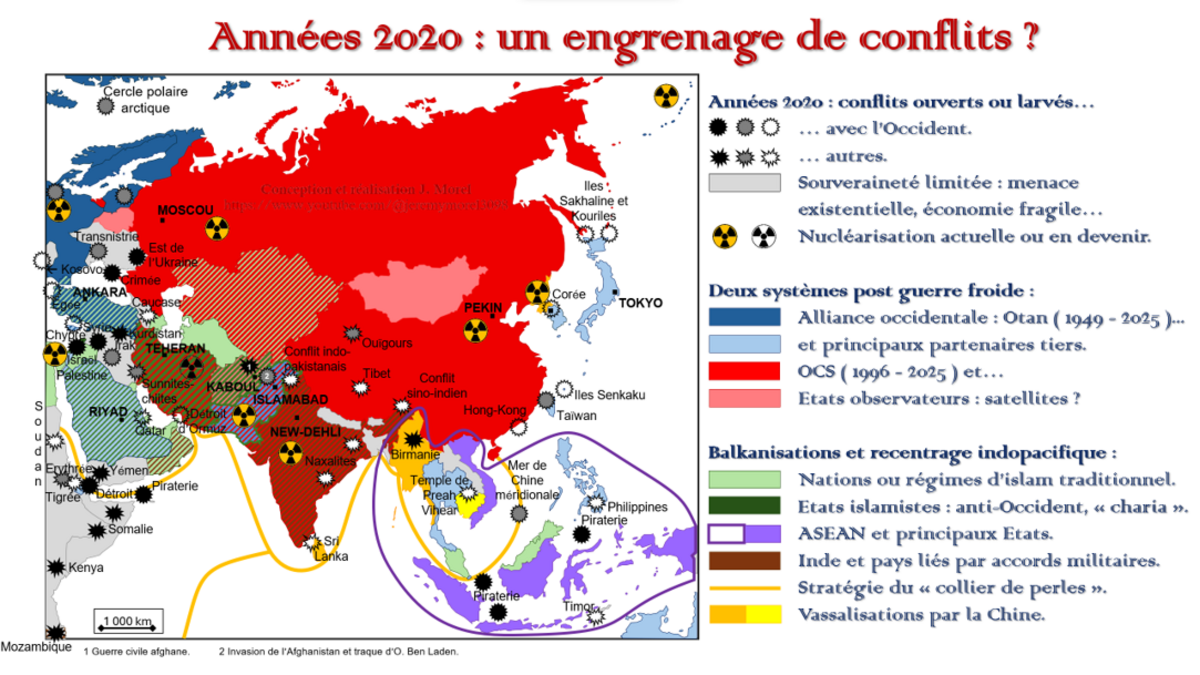

Agrandissement : Illustration 1

Depuis la guerre Israël-Hamas, il apparaît clairement qu’une ligne de front se prolonge et consolide entre l’Occident et l’Organisation de coopération de Shanghai ( OCS ) ; cela de l’Ukraine au Yémen, en passant par le Caucase et la Palestine. Peu importe le niveau de concertation des acteurs clefs : chaque conflit engendre une instabilité qui ouvre des opportunités à des ambitions régionales. Pour les États agressifs, suivre leurs buts propres et servir un plan d’ensemble peuvent se confondre, volontairement ou non.

A ce stade, quoi qu’on pense moralement de la situation en Palestine, il n’y a pas là les ferments d’une guerre généralisée. Tout au plus faut-il relever que chaque affrontement trouve un écho subversif en Europe, maillon faible de l’OTAN. Malgré certains accès de fièvre médiatique occasionnés par des menaces nucléaires, la Russie ne projette pas de subjuguer l’Europe par ses chars, ni ses bombes hypersoniques. Elle mise sur l’implosion de son multiculturalisme et de son irénisme postmoderne.

Or, dans le même temps, la Chine accentue résolument sa pression sur ses périphéries intérieures, Xinjiang et Hong Kong, ainsi qu’extérieures : Taïwan, mer de Chine méridionale… Le réveil du conflit indo-pakistanais rappelle que des heurts et frictions s’ensuivent mécaniquement de l’industrialisation d’États continents de leur émergence mondiale dans une planète qui rétrécit. Le tour du monde ne se fait plus en 3 ans avec F. de Magellan et S. Elcano, en 80 jours comme au temps de J. Verne, en près de 2 heures en compagnie de Y. Gagarine, mais en moins d’une seconde par fibres optiques. Les nations enflent comme la grenouille de la fable, mais dans un bocal qui se resserre…

C’est le moment choisi par Israël pour attaquer l’Iran. Les conséquences géopolitiques à court terme sont évidentes : arrimage forcé d’Israël à l’Occident, qui ne peut pas soutenir le nucléaire iranien ; mise en sommeil du conflit entre sunnites et chiites dans le monde arabo-musulman. La suite dépend nettement de l’arbitrage des armes : achèvement ou abandon du nucléaire iranien, désolidarisation d’Israël ou fuite en avant de l’Occident… Plus la guerre sera longue, plus la région risquera de se disloquer en emportant vainqueur et vaincu. A moyen terme, les États postsoviétiques entreraient diplomatiquement dans l’orbite d’une Oumma chauffée à blanc, tandis que se renforcerait l’intégration entre Moscou, Pyongyang, Pékin et Téhéran ; comme elle l’a fait sur le dossier ukrainien.

A long terme, c’est un nouveau chapitre de l’histoire du « Grand Jeu » pour l’Asie Centrale qui s’ouvre, avec de nouveaux protagonistes et armements. La Russie perdure, la Chine modernise ses routes de la soie, la réinvention des traditions islamiques perce dans des communautés déracinées par le totalitarisme soviétique, l’Inde jauge ses forces de projection, les États-Unis se substituent au Royaume-Uni.

L’OCS, qui réunit depuis sa fondation des empires disparates, est moins intégrée que l’OTAN. Néanmoins, sa cohérence tient à son projet de supplanter l’Occident, et au fait de rassembler des régimes autoritaires peu soucieux des affaires intérieures de leurs partenaires. Ses fractures internes pourraient mener à des scissions, mais aussi à une authentique alliance militaire entre les membres restants. Le Pakistan se situe à l’intersection des principaux antagonismes de l’Eurasie. Il cherche son équilibre dans l’inclusion à chaque parti en présence. Son éventuel basculement indiquerait le sens de l’histoire.

Outre le Moyen Orient, dont les crises sont relativement familières à l’Europe ; l’ASEAN est traversée par des rivalités croissantes. Le dynamisme des principales économies régionales ( par ordre décroissant des PIB : Indonésie, Thaïlande, Singapour, Vietnam, Malaisie… ) ne suffit pas à contrecarrer les convoitises des puissances mondiales : les États-Unis gardent des bastions, la Chine confectionne son collier de perles vers le pétrole du Moyen-Orient… Tant par la proximité géographique que par le jeu des compétiteurs, on se rapproche des conflits gelés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale : Corée, Taïwan. Or, l’un et l’autre ne demandent qu’à se rallumer. Le jeu des alliances et intérêts provoqueraient là des déflagrations gigantesques, auxquelles tous se préparent en anticipant les opportunités.

L’une des clefs de la généralisation de conflits, c’est la chute de l’Occident ; à commencer par l’Europe, qui passe dans le monde pour un fruit vermoulu. Le démantèlement de l’OTAN serait perçu comme un blanc-seing par la Chine. Seul un sursaut occidental peut la cantonner dans la prudence, sans entamer sa détermination. A cet égard, la volonté prêtée à D. Trump de partager les zones d’influence au sein de l’OTAN entre l’Europe et les États-Unis n’est pas absurde ; reste à voir si la méthode se révèle efficace. Quelles chances de succès face à l’accélération des événements ? Quel rôle pour la France ? A suivre…

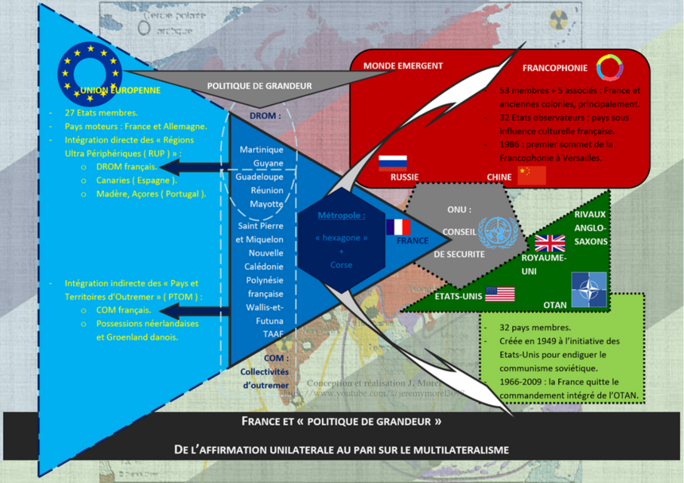

Ci-après, le support de la chronique à venir : un schéma qui expose sommairement le contexte diplomatique français. C’est une sorte de plateau de jeu, animé en vidéo à l’aide de caricatures délicieuses du Canard enchaîné… Espérons que j’obtienne l’autorisation de diffuser ma vidéo avec ces images !

Agrandissement : Illustration 2