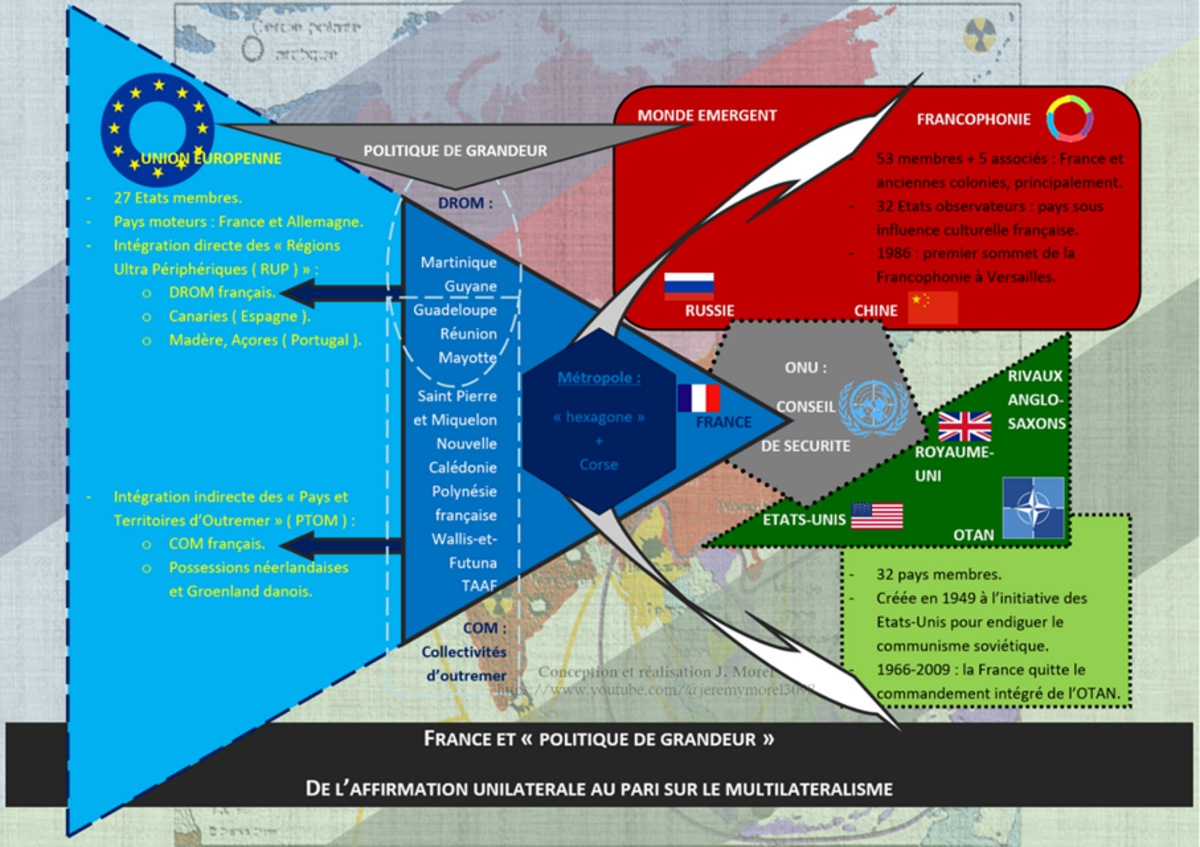

Ce schéma est ici exploité de manière à restituer les grandes lignes de la diplomatie française depuis la période gaulliste. Dans une vidéo en projet, c’est une sorte de plateau de jeu pour des personnages croqués avec malice par le Canard enchaîné. Une carte animée en constitue la trame, mais le rôle des acteurs articule le propos et le met en perspective. Pour les personnes désireuses d’approfondir ces questions, suivre ces liens ( plusieurs parties courtes ) :

https://www.youtube.com/watch?v=A2Jwt7Mwut0

https://www.youtube.com/watch?v=5kiyGLYEO2w

https://www.youtube.com/watch?v=DvitW4_h_Do

https://www.youtube.com/watch?v=lgCS8IeRR58

Agrandissement : Illustration 1

- « Quand notre cœur fait Boum ! » :

Avec C. de Gaulle, l’amour de la France résonne d’une détonation atomique, éblouit les médias et irradie en profondeur la population. Dans la presse étrangère, qui adore caricaturer le grand Français, la tonalité oscille entre reconnaissance de son envergure historique, et exaspération devant un vieillard passant pour fou. A certains égards, il serait un peu le D. Trump de l’époque ; cela en raison d’un point commun fondamental : l’unilatéralisme.

L’opération « Gerboise bleue » achève en 1960 un programme de la IVe République ; paraît-il soutenu par les Britanniques, ai-je lu il y a longtemps… Sans avoir été un coup de force absolu, cette entrée par effraction dans le club nucléaire constitue une initiative globalement réprouvée. Cette arme est la condition sine qua non d’une politique de grandeur voulue par le président-général, elle-même composante d’un programme gaulliste tenant en quatre mots : autorité de la France. Cette obsession est le principe architectonique de toutes ses décisions, la ligne politique qu’il décline en tous domaines. Chose que nos premiers ministres présidentialisés ne savent plus faire, à en juger par leurs programmes rédigés façon liste de courses ; parenthèse fermée…

La construction européenne, ébauchée durant la république précédente, s’approfondit. L’impulsion gaulliste est alors puissante, à une époque où la France en est le centre de gravité avéré, mais contesté. Là encore, combien d’humeurs politiques et journalistiques dénoncent-elles une France voulant l’Europe à son image ? Mais la capacité d’entraînement du pays est alors sans commune mesure avec ce qu’elle est devenue depuis, au moins, la chute du mur de Berlin. Bon gré, mal gré, les partenaires suivent.

Reconnaissance de la Chine communiste dès 1964, retrait du commandement intégré de l’Otan, discours fracassants au Québec, à Phnom Penh, tournée triomphale en Amérique latine, réalignement diplomatique en Palestine… Deux axes traversent l’affirmation de la nation dans le paysage de la guerre froide : l’autonomie opérationnelle et diplomatique dans l’alliance atlantique, la France s’érigeant tant bien que mal en entremetteuse entre les deux Grands qui la surplombent ; l’activisme vers le monde émergent, entre coups de force et de communication.

C’est aussi la période d’instauration de la Françafrique, dont les principes sont parfaitement assumés au sommet de l’Etat : si la France aide au développement, que gagne-t-elle en échange ? L’intendance est notoirement confiée à J. Foccard. Ce nom réveille tout ce que la période a de sulfureux, entre barbouzeries, service d’action civique… Le retour à la paix après 23 ans de guerres presque ininterrompues ne s’est pas fait sans heurts, ni sans transformer, voire subvertir, la culture politique nationale ( Cf M. Zancarini-Fournel, C. Delacroix, La France du temps présent : 1945-2005, dans J. Cornette ( dir. ), Histoire de France, Belin, Paris, 2010, 656 p. ). Ces zones d’ombres sont souvent négligées par la mode d’idéaliser le président fondateur, son action et la France d’alors ( Cf B. Gaïti, De Gaulle, prophète de la Cinquième République ( 1946-1962 ), Presses de sciences po, Paris, 1998, 378 p. ; critique en libre accès : https://journals.openedition.org/assr/20293 ). Que la mémoire est sélective…

Toujours est-il que, dans chacun de ces domaines où la France s’affirme, elle le fait sans rien demander à quiconque. L’ONU, symbole plus qu’épicentre du multilatéralisme, n’est-elle que le « machin » du verbe gaulliste fleuri ? Cette diplomatie du poing sur la table n’est pas sans rappeler l’affirmation sans concession de la « gloire » louis-quatorzienne, à une époque où la France s’imposait comme première puissance européenne, sinon mondiale. Dans le petit Etat-nation des années 1960, elle apparaît comme l’ombre portée de la crise de Suez, du rappel au camp par les deux Grands des troupes victorieuses sur le terrain. Pour les années à venir, une ligne politique, une sorte de « plus jamais ça ! ».

Force est de constater que c’est de nouveau notre actualité, nationale et européenne. Notre allié américain a renoncé à expliquer aux Européens ce qu’il en attend ; il use et abuse du coup de pompe au cul pédagogique. Peut-être est-ce la seule méthode… Quoi qu’il en soit, les chefs d’Etats et de gouvernements les ont senti passer et se secouent après des décennies d’inertie. Reste à attendre la décantation de ce remue-ménage pour en mesurer les effets…

Voici comment nous en sommes arrivés là…

- Des cœurs battant à l’unisson ?

L’enseignement de la Première Guerre mondiale, très centré sur le vécu des soldats, a bien fait passer dans le grand public l’idée d’une victoire en trompe-l’œil. Cependant, on perçoit sa dimension matérielle et morale, aucunement son volet militaire et diplomatique. La France, qui avait dominé l’Europe un siècle plus tôt, n’a déjà plus en 1914 les ressources humaines et politiques pour triompher seule de l’Allemagne. Le traité de Versailles procède d’une victoire multilatérale. Malgré cela, la participation des alliés au défilé du 14 juillet suivant honore la France comme puissance dominante ; pourquoi ?

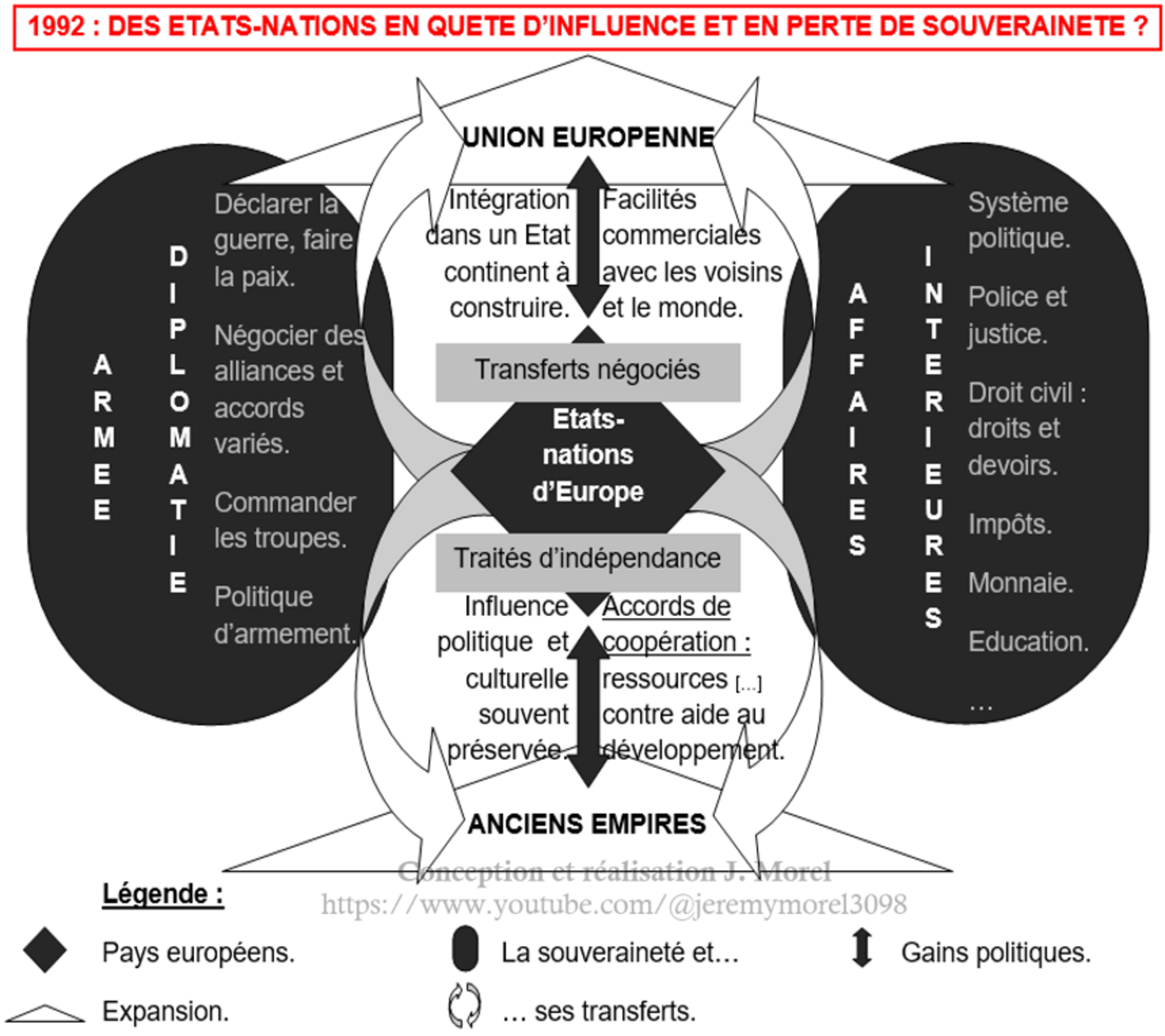

Agrandissement : Illustration 2

Note : ce schéma met en valeur 1992. Cette date marque la rupture officielle entre un modèle ancien, où les souverainetés nationales se concevaient dans des logiques impériales d’expansion continentale et ultramarine, et un nouvel équilibre à inventer. Celui-ci tente de combiner le cadre national d’identification des populations avec le cadre fonctionnel de gestion des intérêts stratégiques au siècle des Etats continents. Ce problème a été soulevé en partie par P. Séguin, dans son discours sur 1992 comme anti 1789 ; une époque où la classe politico-médiatique avait mieux à offrir que : « The yes needs the no to win against the no » !

En effet, le XIXe siècle, entre héritage révolutionnaire et expansion coloniale, avait engendré des Etats-nations surpuissants ; dont la nostalgie traverse sans doute de larges pans des sociétés françaises et britanniques, plus spécifiquement. Napoléon avait déjà prophétisé le réveil de la Chine, Tocqueville avait déjà annoncé que les Etats-Unis et la Russie se partageraient l’Europe ; l’un et l’autre ont-ils pressenti la domination des Etats-continents ? Toujours est-il qu’à ce moment charnière de 1919, le cadre de l’Etat-nation industriel suffit à s’imposer dans le monde ; sous conditions…

La plus évidente est la mainmise sur les empires outremer ; dont il ne reste à la France que des « confettis », selon la formule consacrée. Soit dit en passant, cela incite tout un chacun à réécrire l’histoire du rôle positif ou négatif de la colonisation ; un jour peut-être prendrai-je le temps de déconstruire les postures qui illustrent à merveille l’article « Inquisition » de l’Encyclopédie : « Jamais la nature humaine n’est si avilie que quand l’ignorance est armée du pouvoir ». Il ne faut retenir de cette parenthèse qu’une information : le poids diplomatique et militaire de la France a effectivement été accru par les apports coloniaux.

La condition la moins évidente est ici la plus intéressante. Elle fait l’objet d’études approfondies de la diplomatie d’entre-deux guerres ( F. G. Dreyfus, 1919-1939, l’engrenage, éd. du Fallois, Paris, 2002, 393 p. ). En résumé, l’axe Paris-Londres était perçu comme existentiel pour la France, qui était prête à tout lui sacrifier. Or Londres reprenait sa diplomatie traditionnelle d’équilibre des puissances continentales, qui jouait contre la France au profit de l’Allemagne. Quant au rapprochement Briand-Stresemann qui se devait d'organiser une paix pérenne, les craintes des Français les plus sceptiques ont été confirmées dès 1932. La publication de sa correspondance a révélé un programme d’expansion pangermaniste qui justifiait ses « finasseries » ( in Les papiers Stresemann, Paris, Plon, 1932, t. II. Publié par Patricia Barbon à samedi, septembre 13, 2008 ).

Lorsqu’Hitler commence à réaliser ce programme, les priorités de sécurité collective divergent de part et d’autre de la Manche. Pour les Britanniques, la menace principale reste l’URSS. Pour les Français, c’est l’Allemagne. Il ne s’agit pas ici de justesse ou d’erreur, mais plutôt de temporalités ; les uns ont raison à court terme, les autres à moyen terme.

Paradoxalement, l’entrée en guerre au prétexte de l’invasion de la Pologne constitue sans doute l’incohérence majeure des deux diplomaties, britannique en tête. Désormais, Allemagne et URSS disposant d’une frontière commune, elles ont la possibilité de s’entre-tuer dans leur coin… Autre parenthèse, uchronique cette fois-ci…

Autrement dit, sans oublier son aveuglement et ses faiblesses internes, la France a aussi été réduite à l’impuissance par son allié. Celui-ci a profité de son écrasement pour s’ériger en refuge et sauveur, quitte à faire oublier le jeu trouble des années précédentes, parachevé par le forfait de Mers el-Kébir ; même W. Churchill se serait senti souillé d’avoir donné un tel ordre. De manière assez expéditive, on peut considérer la flétrissure de 1940 comme un premier échec du multilatéralisme à la Française.

- Palpitations multilatérales et arrêt cardiaque ?

Avec l’après-guerre, la restauration volontariste de la souveraineté française fédère nos élites : la droite se rallie à des nationalisations et à la Sécu, la gauche s’embourbe dans les guerres coloniales, tous veulent réindustrialiser et reconstruire le pays afin de minimiser les influences étrangères. Nous avons vu à grands traits en quoi la période gaullienne a redéfini les fondements stratégiques de cette souveraineté nationale.

Malgré des inflexions sensibles comme l’adhésion du Royaume-Uni à la CEE, la création du Parlement européen, l’atlantisme mitterrandien ou sa négociation de la réunification allemande ; les décennies d’après gaullisme s’inscrivent plutôt dans la continuité gaulliste sur le plan international. Le démantèlement annoncé de l’industrie française a d’emblée fait peser de lourdes menaces sur la souveraineté du pays ( https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cab86018503/francois-mitterrand-contre-les-privatisations ). Ce projet d’une France tertiarisée rappelle par certains traits, par ironie de l’histoire, la France de l’Occupation, bordel de la Wehrmacht.

Les années 1990 amorcent un tournant majeur. A « l’intérieur », l’affaire Elf porte un rude coup à la Françafrique, les citoyens français deviennent citoyens européens, l’économie est plus vite déstructurée que réorganisée en métropole. En outremer, les difficultés structurelles persistent, l’émigration des jeunes adultes suffit à attester les difficultés locales. Pourtant, les standards démocratiques de métropole commencent à pénétrer la population et l’administration, sans toujours trouver des solutions appropriées. Cette exigence démocratique reste un défi à part entière.

A l’extérieur, la France s’engage totalement et profondément dans le multilatéralisme. La première guerre du Golfe révèle les difficultés opérationnelles de l’armée française dans le cadre de l’OTAN ; le rapprochement qui s’ensuit aboutit à la réintégration du commandement intégré en 2009. C’est aussi l’avènement d’un activisme occidental dans le monde sous l’égide de l’ONU. La France se projette, voire se jette à corps perdu, dans une Europe recentrée sur l’Allemagne.

Or, en 2007, V. Poutine s’apprête à céder son fauteuil présidentiel à son prête-nom, D. Medvedev. Il prononce alors un discours sur la sécurité collective à Munich qui annonce la géopolitique actuelle ( discours intégral : https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire/1886 ). Celui-ci ne laisse guère de place à une quelconque relation privilégiée avec la France. Il inflige un premier camouflet à l’Europe, confirmé sur la joue droite en 2014 comme chacun sait…

Au même moment, les sommets de la francophonie mettent en scène une « amitié » qui peine à franchir les générations ; ce dont est symptomatique le discours de Sarkozy-Guaino à Dakar en 2007 ( parodie très parlante : https://www.youtube.com/watch?v=Bjpo31pemtI&t=64s ). Malgré une communication assourdissante autour de la présidence sarkoziste de l’Union européenne durant la crise géorgienne en 2008, les troupes russes restent stationnées dans ce pays… D’ailleurs candidat à l’adhésion à l’Union Européenne. Staline doit se retourner dans sa tombe, et tous les Géorgiens ne sont pas prêts à suivre en cela leur ex-présidente… française. Les crises internes à l’UE se succèdent en parallèle des françaises : dettes souveraines, migration de Roms, bonnets rouges bretons, zadistes, migration syrienne, attentats, Brexit, nuits debout, gilets jaunes…

La France a persévéré dans son engagement multilatéral. Opération Barkhane avec aval onusien ( comme toutes les OPEX depuis 1991, à l’exception de l’Afghanistan ), accord de Paris en 2015 sur le climat, gestions de crise ( Brexit, dettes, puis COVID ), accords de Minsk… En fait, l’Union européenne ne fonctionne pas à proprement parler comme un tremplin pour la projection de la puissance française.

Une image peut être éclairante : en matière d’entreprenariat, on dit que si on ne peut pas persuader ses proches pour investir dans le projet, la négociation d’un prêt à la banque est compromise. De l’extérieur, c’est pertinent : pourquoi des tiers s’impliqueraient-ils dans un concept faisant fuir les proches ? De l’intérieur, chacun connaît les dessous de sa famille et peut mesurer que certaines sont totalement dysfonctionnelles.

Le bref récapitulatif historique du dernier siècle suffit à montrer que la famille européenne porte en elle nombre de rivalités sourdes et haines tenaces, mises en sourdine par intérêt clanique et brèves bouffées de fraternité. La France cristallise volontiers une part importante de cette animosité. Nombre de partenaires préfèrent ruser avec des soutiens extérieurs plutôt que miser sur une intégration plus forte ; à commencer par les anciennes initiatives françaises en matière militaire. Dès lors, quand le soutien effectif de ses proches fait défaut, la crédibilité des forces françaises à l’international en pâtit.

Réciproquement, la France peut traditionnellement faire miroiter aux Européens une position dans le monde qui reste avantageuse, quoiqu’héritée et mise à mal : déstabilisation de l’outremer, défections de ses alliés africains, discrédit dans le monde émergent, déliquescence nationale. Malgré cela, en cas d’accord entre Européens, les réseaux de la France peuvent encore en démultiplier l’impact. Ce facteur exponentiel, amoindri, est le même que celui censé jouer entre Paris et la province, quand la capitale ne dilapide pas les énergies nationales.

En résumé, les Européens sont pour la France, dans la diplomatie d’aujourd’hui, un peu les Britanniques d’hier : des partenaires d’importance existentielle, dont la France souhaite s’attirer les bonnes grâces en leur concédant un maximum, mais qui jouent contre elle pour la supplanter ou corseter, cela au risque de l’échec collectif.

Pour que le multilatéralisme fonctionne, il ne s’agit pas de s’assoir en cercle et de chanter en chœur autour d’un feu pour éloigner les ombres de la forêt. Il faut que les puissances dominantes et structurantes tiennent leur rang. Dans le champ politique, l’Allemagne commence tout juste à s’en donner les moyens avec un programme titanesque d’investissements militaires ; cela après avoir servilement ou traîtreusement injecté des dizaines de milliards d’Euros dans l’économie américaine. Quant à la France, à force de faire du racolage actif sur toutes les scènes mondiales pour gagner en visibilité ce qu’elle perd en dignité, à force de se targuer d’universalité ce qu’elle perd en authenticité ; son corps civique n’a plus ce nerf qui faisait du Français un soldat redouté et un homme respecté.

Voici une France aussi inconsistante que l’Europe est désarticulée. Le besoin réciproque de l’une et l’autre est abordé par les diverses parties sous l’angle de profits mesquins là où chacune a un besoin vital d’assumer et amplifier les synergies existantes. Si la nécessité peut être mal perçue dans la confusion et l’intensité de ces affaires de famille, les voisins se réjouissent d’une Europe tête à claques qui ne comprend les rapports de force que lorsqu’elle se fait botter le derrière.