Première partie d'un billet initialement intitulé : "Qu’est-ce qui est condamné en N. Sarkozy ? Des juges fossoyeurs ou piliers de la Ve ?"

Manque de temps. Suite à paraître... Pour la curiosité, voici une approche satirique de l'événement : https://www.youtube.com/watch?v=MHOWnvNw9Tw A chacun de juger quel format est le plus propice au déploiement d'une pensée construite et critique..

L’essentiel de la polémique médiatique présente peu d’intérêt, tant les interventions renseignent sur leurs auteurs plutôt que sur le sujet. Schématiquement, face à cette actualité, la gauche se félicite, la droite s’indigne, le centre nuance. D’une lecture d’article à un visionnage de vidéo d’actualité, il m’est apparu nécessaire de creuser cet événement qui prolonge, de manière rocambolesque, l’histoire que j’ai entreprise des élections présidentielles en France de 1965 à nos jours. A toutes fins utile, le prononcé du jugement est téléchargeable sur le site suivant :

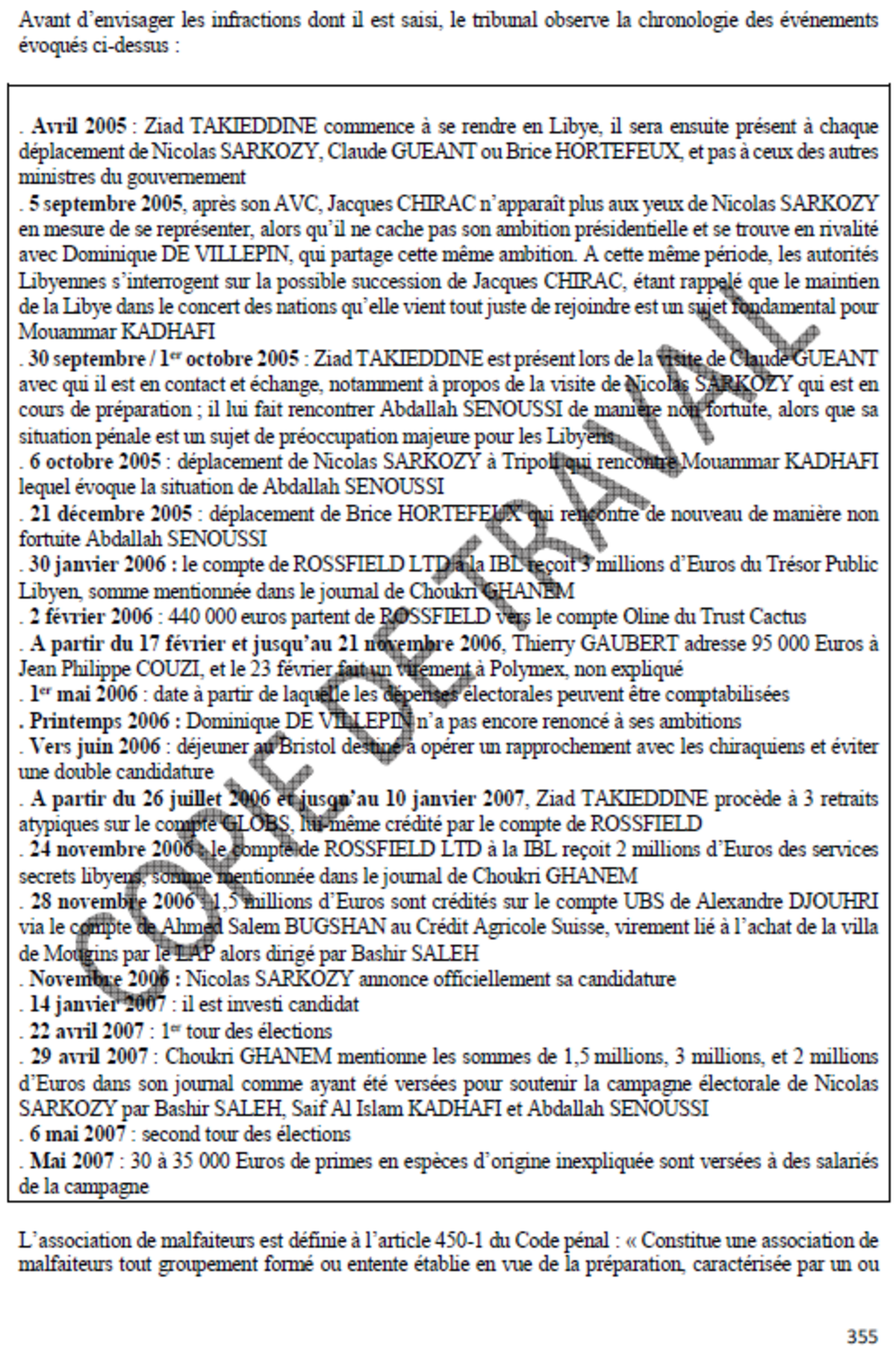

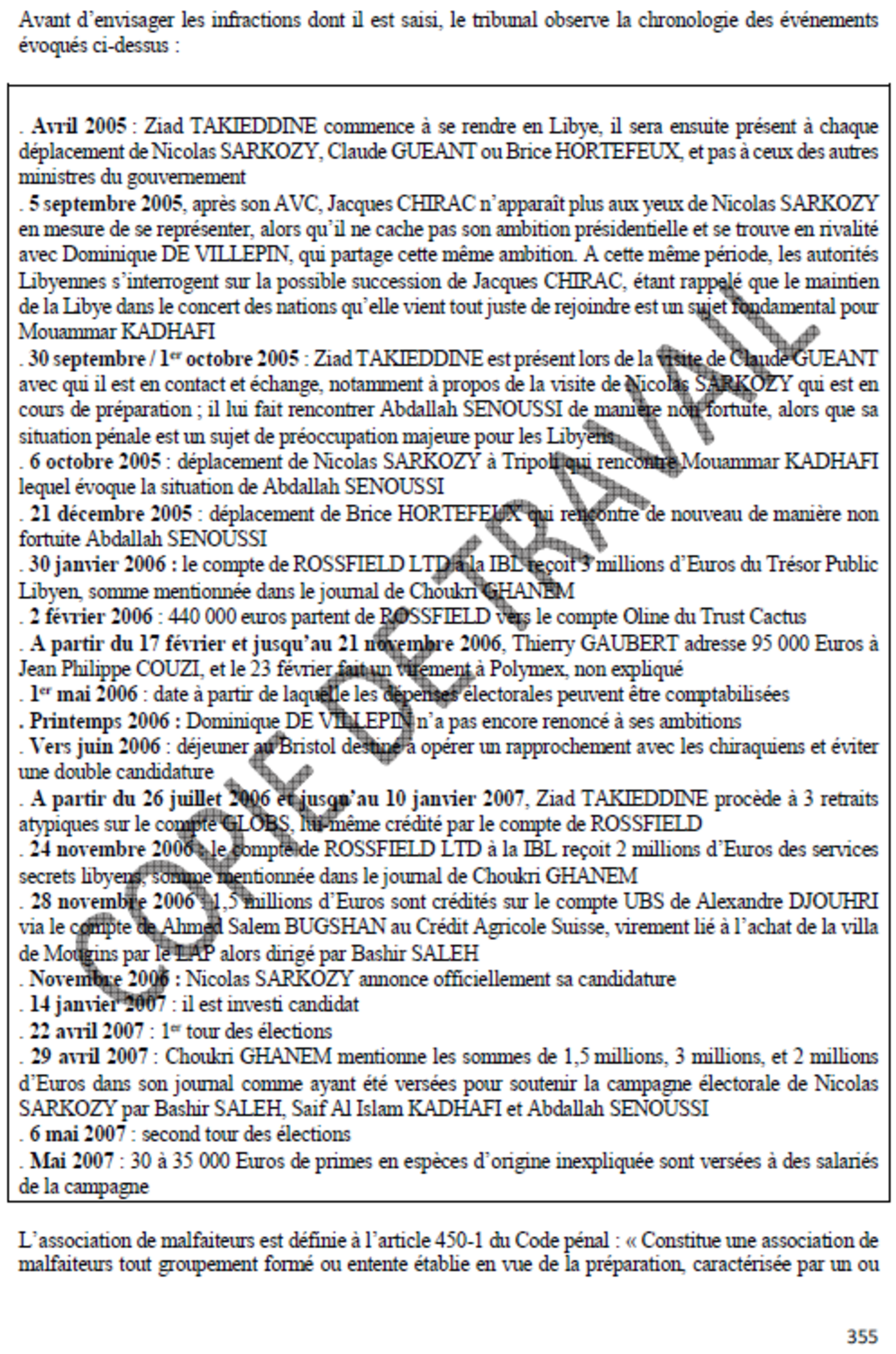

Certains extraits sont produits ci-après afin de servir la démonstration.

De la preuve en histoire et en justice :

Agrandissement : Illustration 1

Les sources mobilisées par le tribunal pour dresser cette chronologie sont plus complètes que celles disponibles aux historiens dans de nombreux cas. Autrement dit, s’il s’agit uniquement d’emporter l’intime conviction des observateurs d’aujourd’hui et de demain, la majorité des historiens devraient se rallier à la culpabilité de N. Sarkozy. Cependant, ils comprendront certainement sans difficulté le trouble de la société française et sauront le documenter mieux que je ne peux le faire présentement. Ma consultation de la documentation est assez superficielle faute de temps et moyens…

Les procès mémoriels des années 1980-1990 ont occasionné des débats qui balisent conceptuellement le problème de la preuve. De mémoire, certains historiens ont refusé leur convocation comme témoins, au motif qu’ils ne pouvaient pas témoigner de ce qu’ils n’avaient pas vu. Cela peut surprendre de la part de spécialistes dont l’éclairage était attendu comme la venue du médecin lors d’une fièvre mémorielle. Certes, les faits ne remontaient pas à l’Antiquité. Selon leur âge, certains historiens conservaient un lien charnel avec la période. Selon leurs méthodes d’investigation historique, ils étaient parfois proches du vécu des contemporains : entretiens avec des rescapés… Cependant, la base du métier consiste à traiter des documents d’archives. Dès lors, pour authentifier un document devant la cour, faut-il faire venir l’historien ou le graphologue ? L’une et l’autre expertise peuvent se valoir, se compléter ou se contredire, mais il ne s’agit pas de témoignages à proprement parler.

Si l’historien est fondé à livrer une expertise, c’est parce qu’il est familier de la documentation. Il peut donc verser au dossier judiciaire des éléments complémentaires des suites de ses recherches académiques. En outre, il connaît le contexte. Or, cette dernière caractéristique tient à sa volonté de comprendre le passé plus que de juger ses acteurs. Quelque accablantes que puissent être les réalités exhumées, l’historien n’a pas vocation à envoyer quiconque en prison. Dès lors, il se satisfait de preuves jugées irrecevables en justice ; non pas faute d’exigence, mais le plus souvent faute de sources, voire faute de nécessité selon le niveau de consensus établi entre spécialistes.

Ainsi, s’agissant d’Al Capone, nul historien de la prohibition ne le présenterait comme un délinquant fiscal, mais bien comme le chef de réseau criminel que l’on sait. Or, la Justice de l’époque n’a rien trouvé de mieux qu’une telle condamnation pour le mettre hors d’état de nuire. Au terme de la procédure contradictoire, le reliquat à charge est parfois dérisoire au regard des infractions réellement commises. Ce n’est pas que les sources étaient moindres au moment des faits, mais que le droit d’hier et d’aujourd’hui ne permet pas de condamner si aucun témoin ne se risque dans la procédure criminelle, si aucune preuve formelle n’est apportée.

Les historiens peuvent se satisfaire de faisceaux d’indices concordants pour affirmer leur intime conviction et emporter celle de la postérité ; sans perdre de vue que les procédures judiciaires ont souvent condamné des criminels endurcis pour des motifs incongrus. D’autres développements pourraient être apportés sur les complémentarités et contradictions entre preuves juridiques et historiques. A cette étape du débat, le problème n’est pas de savoir si la justice française a fourni assez de preuves pour convaincre les historiens de la culpabilité de N. Sarkozy, mais si les éléments à charge permettent de l’envoyer en prison pour ses actes dans toute leur ampleur, ou pour des motifs opportunistes.

Là est tout le problème : neutraliser un malfrat comme Al Capone pour un prétexte ou un autre, d'une manière ou d'une autre, n’importe quel citoyen s’en contente. Cela ne signifie pas qu’il n’a pas fraudé le fisc, mais que tout le monde s’en moque au regard des crimes réellement reprochés. Néanmoins, quelle que soit la sympathie ou l’antipathie politique pour l’ancien président de la République, il est socialement irrecevable de juger de la sorte celui qui a incarné l’Etat français et représenté la Nation. Par son statut, il appelle une Justice limpide, un jugement propre.

Pour rappel, Louis XVI, roi sacré, a subi un procès clairement politique, où les motifs probants de condamnation étaient noyés dans les attaques partisanes et iniques ( Cf https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/proces-louis-xvi ). En dernière instance, la haute trahison était avérée par les correspondances saisies au palais des Tuileries. Pour les contemporains comme pour l’histoire, l’innocence clamée par Louis XVI sur l’échafaud est irrecevable sur ce chef d’inculpation. Autrement dit, ce qui a précipité son exécution constitue bien le crime le plus grave qui puisse être commis en temps de guerre ; même si d'aucuns souligneraient qu'il n'avait plus le choix qu'entre se trahir et sacrifier les siens ou trahir la Nation... A titre indicatif, rien de tel pour Marie Antoinette, dont le jugement reste du début à la fin une souillure pour la République, même des siècles plus tard.

Or, ce n’est pas un hasard si l’affaire libyenne fait plus débat que les précédentes affaires Sarkozy. Cela ne tient pas seulement à ses effets immédiats, dont la charge symbolique se révèle à chaque jour qui passe dans toute son ampleur, ni à des volontés d’enfumage réelles, de part et d’autre d’ailleurs. Il faut considérer les propriétés de l’affaire et du jugement.

Dernièrement, A.-C. Bezzina citait Beccaria, qui a marqué le siècle des Lumières par son ouvrage Des délits et des peines. Ainsi, la sentence aurait pour fonction majeure « d’apaiser l’ordre social » ( Cf émission C dans l’Air du 21-10-2025, 16’40’’ à 17’15’’ ). Sous cet angle, original, la constitutionnaliste interrogeait la postérité de la jurisprudence Sarkozy. Néanmoins, ce faisant, elle a décentré le problème vers l’émotion populaire, dont la simple mention charrie des siècles de mépris de classe ; sans que cela ait nécessairement été intentionnel. Dès lors, il faut redouter que les experts montent une machinerie absurde supplémentaire pour contenter la populace en l’infantilisant, tout en légitimant la sentence des notables qui serait inattaquable sur le fond.

En interrogeant « des moyens utilisés de manière retorse » ( lesquels ? Les médias, ou les recours pénaux ? ) et « ce qui a dysfonctionné », la critique constructive qu’A.-C. Bezzina a formulée peut vite dériver en controverse enclose dans un juridisme abscons, où le droit se donne toujours raison, sans envisager les failles intrinsèques de la loi ni de cette jurisprudence. En clair : de tels débats se concluent souvent par une concession donnée comme un colifichet au petit peuple, en accédant à son caprice tout en lui expliquant gentiment que rien de sérieux ne justifie une telle grâce et qu’il devrait grandir.

Ce que nous aurons ici à explorer, c’est que cette émotion populaire ne vient pas forcément d’un obscurantisme ancestral. Elle peut constituer une piste vers une connaissance plus aboutie de notre société, de son système judiciaire, et de l’affaire en question.

Des (ir)responsables politiques et des affaires…

Pour plus d’information concernant cette partie :

- Sur les affaires :

- Guéguen, S. Tronchet, E. Terrier, Très chers élus. Enquête sur 40 ans de financement politique, La Revue dessinée & Delcourt, 2022, pp. 11-39. ; L. Alliot, l’élection du Président de la Ve République au suffrage universel direct, éd. F.-X. de Guibert, Paris, 2003, pp. 247-248 ; ouvrages cités et mis en perspective dans J. Morel, 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, pp. 27-29.

- Françafrique. Partie 1 : Raison d’Etat… Disponible en ligne : https://www.facebook.com/nnvpdfcfa/videos/documentaire-fran%C3%A7afrique-la-raison-d%C3%A9tat-partie-12/747162078997250/

- Françafrique. Partie 2 : l’argent roi… Disponible en ligne : https://vimeo.com/167625172

- Cornette, France des temps présents…

- https://www.editions-delcourt.fr/series/serie-tres-chers-elus

- Financement de la vie politique :

La condamnation de N. Sarkozy est souvent renvoyée à des exemples lointains sur lesquels nous reviendrons brièvement. Etant rarement éclairée par son contexte plus immédiat, un bref rappel des affaires de ces dernières décennies est instructif.

A ce sujet, la visite qu’E. Balladur a rendue à N. Sarkozy invite à faire des ponts entre leurs situations respectives. Si la clef de voûte de notre régime est atteinte en 2025 par une peine de prison, l’après 1995 a été ponctué d’interminables affaires à l’encontre de l’ex-Premier ministre. A travers lui, l’étau de la Justice se resserrait sur le grand ordonnateur de notre administration. Pendant le même temps, son rival, J. Chirac, avait également crevé tous les plafonds de financement de campagne électorale. L’immunité présidentielle reconduite en 2002, puis une multitude de recours et délais ont engagé ses affaires dans l’impasse de la sénilité suivie du décès.

Autrement dit, la condamnation de N. Sarkozy est l’aboutissement quasi-naturel d’un processus décennal de judiciarisation de la vie politique. Depuis, au moins, la descente aux enfers de B. Tapie, nombreux sont les responsables politiques tombés pour des affaires : les époux Balkani, A. Juppé… L’ensemble de ces exemples interdit toute naïveté sur les ressorts procéduraux de notre vie politique, allant des velléités politiques d’instrumentalisation au suivisme des médias et de l’institution pénale… A cet égard, S. Royal rappelait assez judicieusement que l’initiative de la procédure du financement libyen venait de familles de victimes, ce qui en limite la politisation ; sans forcément l’abolir dans ses réappropriations.

Plus récemment, avec les affaires Fillon, c’est un favori à la présidentielle 2017 qui a été cloué au pilori en pleine campagne électorale. Chacun peut mesurer combien cela discrédite le processus ayant abouti à l’élection d’E. Macron. Or, l’un des fossoyeurs politiques de F. Fillon, R. Bourgi, a publiquement révélé ses intentions et assumé sa machination. Il a depuis lors écopé de sentences mineures pour des prétextes juridiques ridicules ( emploi du verbe « niquer »… ). Sans doute le droit ne permet-il pas d’intervenir autrement que par des moyens détournés dans de tels cas de figure. Même si la non-rétroactivité de la loi garantissait à l’inculpé de sortir indemne de son atteinte à la confiance publique en nos institutions ; une condamnation mesquine était sans doute moins propice qu’une loi ad hoc à la consolidation d’une procédure électorale discréditée.

En bref, à elle seule, cette affaire empêche de nier que la Justice est parfois le pantin plus ou moins conscient et complaisant d’initiés. J’ai précédemment retenu l’affaire Tapie comme charnière, car la mise en œuvre de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988 est invoquée par N. Sarkozy en page 376 du document de travail récapitulant le déroulé de l’audience. Avec l’article ci-après, cette loi a blanchi des décennies de pratiques crapuleuses, par ailleurs bien documentées ( Cf sources mentionnée supra ) :

« 5° Délits en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988, à l'exception de ceux prévus par les articles 257-3 et 435 du code pénal et des délits concernant le vote par procuration et le vote par correspondance ; » ( https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006093959 )

En théorie, il y aurait un avant et un après cette loi ; même si l’affaire Elf a démontré que de telles évolutions sont lentes. Les habitudes pourraient avoir été plus tenaces à droite qu’à gauche, encore que l’affaire Cahuzac incite à relativiser le désintéressement des notables de ce bord.

Structurellement, N. Sarkozy héritait du parti fondateur de la Ve République, où il avait milité à partir de ses années étudiantes. De Gaulle lui-même ne peut guère être accusé d'avoir cherché l'enrichissement personnel. Sans doute avait-il sur ce point une éthique qui le vaccinait. En revanche, il était le sommet d'une pyramide où gouverner impliquait toutes sortes d'exactions. Ce vieux militaire méprisait les barbouzeries, mais il les tenait aussi pour nécessaires ; et cela n’empêchait aucunement son plébiscite lucide. S'agissant de l'intendance politique, tous les partis ont fini par prendre leur part du gâteau françafricain. Assurément, ces pratiques illustrées jusqu’au paroxysme par le SAC ( démantelé après la tuerie d’Auriol en 1981 ) allaient à l'encontre de ce qu'on nomme "Etat de droit". Indésirables en théorie, elles ne sont cependant pas nées par hasard non plus : en 1958, la France sortait progressivement d'un cycle ininterrompu de 23 années de guerres. Le retour à la paix civile ne s'est pas fait sans heurts…

En résumé, jusqu'à l'explosion de l'affaire Elf, aucun parti n'a échappé à ces "associations de malfaiteurs". Cependant, ces pratiques ont certainement perduré plus longtemps dans le parti gaulliste qu'ailleurs ( quid des réseaux de la Macronie... ? Des frais de campagne exorbitants et disproportionnés au regard du seul meeting majeur organisé ? Qui a vu des millions de T-shirt Macron en 2022 ? ). Quels que soient les défauts qu’on puisse trouver à F. Hollande, et avant lui à L. Jospin, l’un et l’autre ne sont guère crédibles comme parrains mafieux ; encore que le premier ait pu se révéler particulièrement roublard dans l’emploi des leviers administratifs, dont il connaît toutes les arcanes…

Autrement dit, le premier volet de ce procès est générationnel. Une génération politique juge, à travers les reliquats de pratiques anciennes, les générations précédentes. En cela, cette vague de procès qui aboutit à la condamnation d’un ex-président de la République peut supporter l’analogie avec les procès mémoriels des années 1980-1990. Le besoin social d’une telle procédure était indéniable dans le premier cas ; il est plus discutable dans la situation actuelle.

Certes, les juricoles et robinophiles les plus fervents considèrent que ces exemples devraient assainir une vie politique peinant à se réguler d’elle-même. Cependant, pour nombre de juristoclastes, le personnel politique passe certes pour mauvais, mais sa mise à portée de petits fonctionnaires aggraverait la médiocratisation plus qu’autre chose. Ces derniers recèleraient-ils les talents de la médiocratie de demain, ou leur envie montante consumerait-elle en braises tout ce que leur flamme effleure, le vermoulu comme le chêne vigoureux ? Cette procéduralisation du politique procède-t-elle d’une dynamique salutaire ou nihiliste ? Tandis que les féodaux d’Occident jetaient les bases de plusieurs siècles d'expansion, l’administration byzantine sclérosait un empire millénaire, des plus fastes de l’Histoire…

Mon propos n’est pas de défendre, moins encore aveuglément, l’ancienne génération au pouvoir. Mais il s’agit plutôt d’interroger la fiabilité de celle qui monte en abattant les figures tutélaires. Est-elle apte à gérer les affaires de manière réaliste et efficace ? Entre politique du réel et raison d’Etat d’une part, d’autre part le salmigondis doctrinal new age qui sert de grammaire politique à notre bien-pensance, le peuple souverain n’a pas de quoi être rassuré ni avoir confiance.

Si le but de la sentence est bien de restaurer la confiance du peuple dans les institutions, alors le procès de la crapule par le crétin est forcément voué à l’échec. Considérons simplement les droits inaliénables et imprescriptibles de l’Homme ( DDHC de 1789, art. 2 ), à savoir la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l’oppression. Dans chacun de ces domaines, la jurisprudence de ces dernières années voire décennies a ôté toute crédibilité à la Justice française, poursuivie par l’ire et la vindicte du peuple.

Pour beaucoup de Français, la liberté est celle des minorités identitaires de tous bords ( religieux, sexuels… ) qui imposeraient leurs diktats à la majorité par élites et Justice interposées. La sûreté, c’est celle des criminels qui pourraient sévir dans l’impunité et l’impuissance publiques, jusqu’à retourner en prison comme à la maison, avec un large sourire. La propriété serait totalement contrecarrée par les droits des locataires et des squatteurs, sans oublier toutes sortes de contraintes normatives valant expropriations informelles ( a minima perte de l’usus et de l’usufruit, à défaut du dominium, de la propriété éminente ).

Quant à la résistance à l’oppression, la répression policière a porté le fer dans tous les mouvements émeutiers de l’ère Macron, et ils ont rarement été aussi nombreux depuis la décennie 1780… Pour ce qui est des bons sentiments professés par homo normalicus, aucun doute. Pour sa capacité à les concrétiser sans parachever l’incrustation de la France dans sa caricature d’idiote du village global, c’est une autre histoire.

C’est là que N. Sarkozy joue la carte de la haine qu’il suscite et qui le poursuivrait jusqu’au tribunal. Au premier abord, c’est un hors-sujet. A la réflexion, l’argument pourrait ne pas être autant de mauvaise foi que présupposé ; outre son efficacité dans une stratégie médiatique étudiée par ailleurs…

A suivre avec la prochaine partie...

Une association de malfaisants pour caractériser celle de malfaiteurs ?