Agrandissement : Illustration 1

"Le destin s’écrit au fur et à mesure qu’il s’accomplit, pas avant."

Jacques Monod, Le Hasard et la nécessité, 1970.

Plasticité du vivant

La pandémie de Covid-19 a placé deux animaux sous le feu des projecteurs : la chauve-souris et le pangolin, deux merveilles de l’évolution qui peuvent témoigner de la plasticité et de la diversité du vivant sous l’effet de la sélection naturelle, du hasard et de la nécessité. Je conçois tout ce qu’a de subjectif l’expression merveilles de l’évolution, j’estime le merveilleux du vivant à la multiplicité des stratégies qu’il développe pour se transmettre.

Agrandissement : Illustration 2

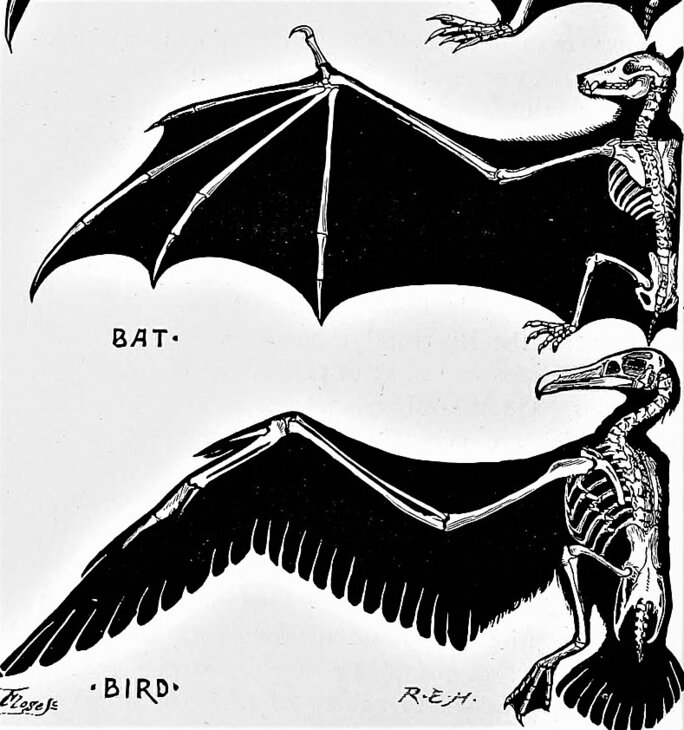

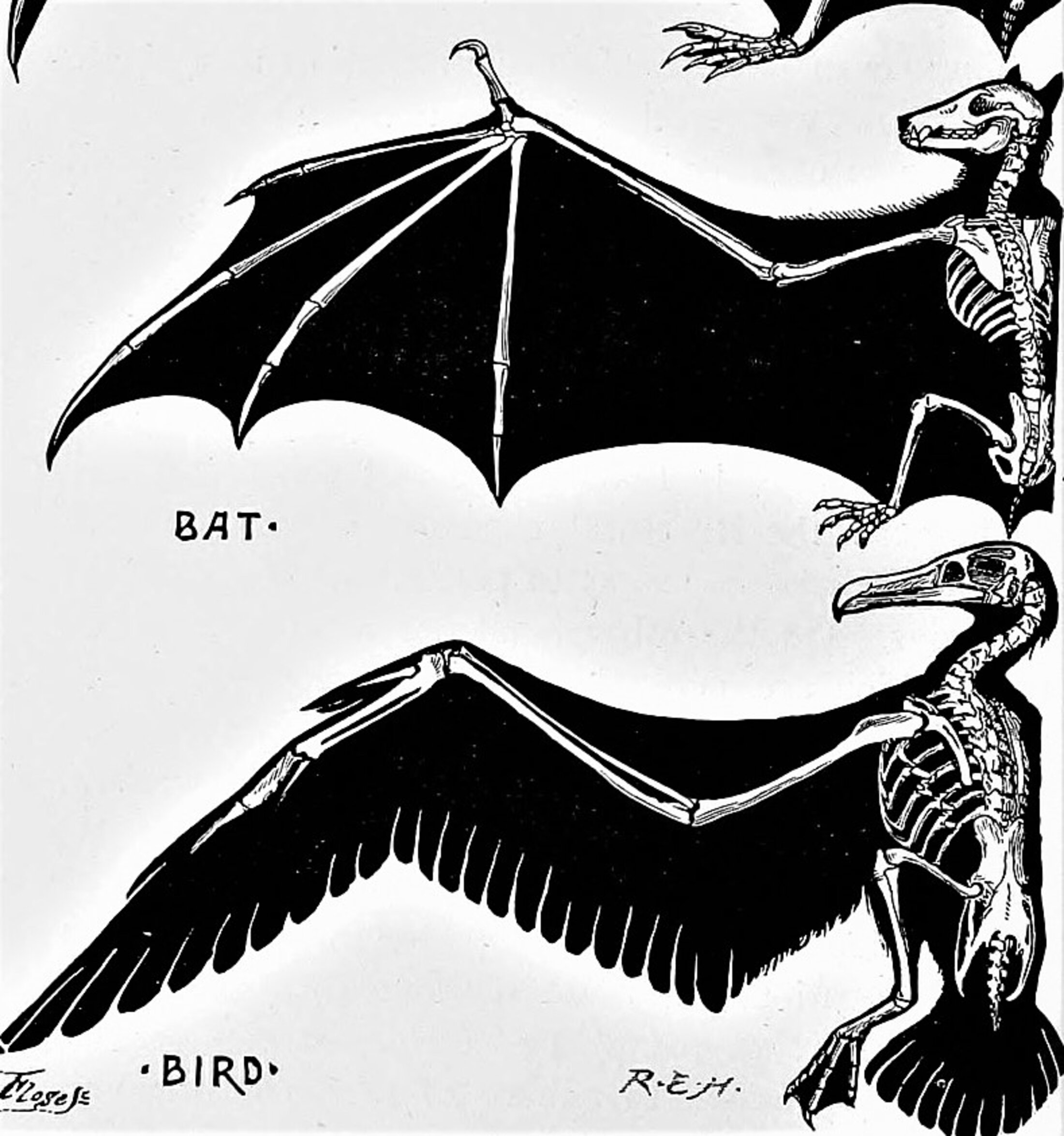

Les chauves-souris ou chiroptères, dont l’ordre comporte plus d’un millier d’espèces répertoriées – sont les seuls mammifères capables de voler. Les ailes de la chauve-souris sont constituées d’une large membrane – le patagium - qui relie les membres antérieurs et les pattes postérieures de l’animal, mais aussi ses mains et ses doigts – métacarpiens et phalanges. Les ailes de la chauve-souris reposent essentiellement sur ses mains, ce dont témoigne l’étymologie de chiroptères. Dans l’aile des oiseaux, la part des os de la « main » est beaucoup plus faible, et celle du « bras » - humérus, radius et cubitus – plus importante. Non seulement la sélection naturelle a permis à un mammifère de voler, mais elle l’a fait grâce à des ailes dont la structure diffère de celle des oiseaux, avec le même résultat. C’est là un exemple de ce que l’on appelle l’homoplasie. La nature bricole avec ce qu’elle trouve[1] : la structure d’une main peut tout aussi bien permettre, selon son agencement, de courir, de nager, de voler ou d’écrire un texto.

Cet autre mammifère qu’est le pangolin appartient à l’ordre des pholidotes et à la famille des manidés. Consommateur de fourmis et de termites, originaire d’Afrique et d’Asie tropicales, son corps est recouvert d’une solide carapace d’écailles triangulaires chevauchantes qui le font ressembler à une pomme de pin lorsqu’il s’enroule sur lui-même pour se protéger de ses agresseurs. Sans être ni un poisson, ni un reptile, le pangolin est recouvert d’écailles. Mais ces écailles n’ont pas la même structure que celle des poissons ou des reptiles. Si les ailes de la chauve-souris sont ses mains, les écailles du pangolin sont un dérivé de poils : « (…) les écailles du pangolin ne sont constituées que de kératine et diffèrent peu, par leur structure, d’autres éléments très kératinisés dérivés des poils, comme les épines du hérisson ou du porc-épic. » nous apprend Cyril Langlois[2], professeur de Science de la Vie et de la Terre.

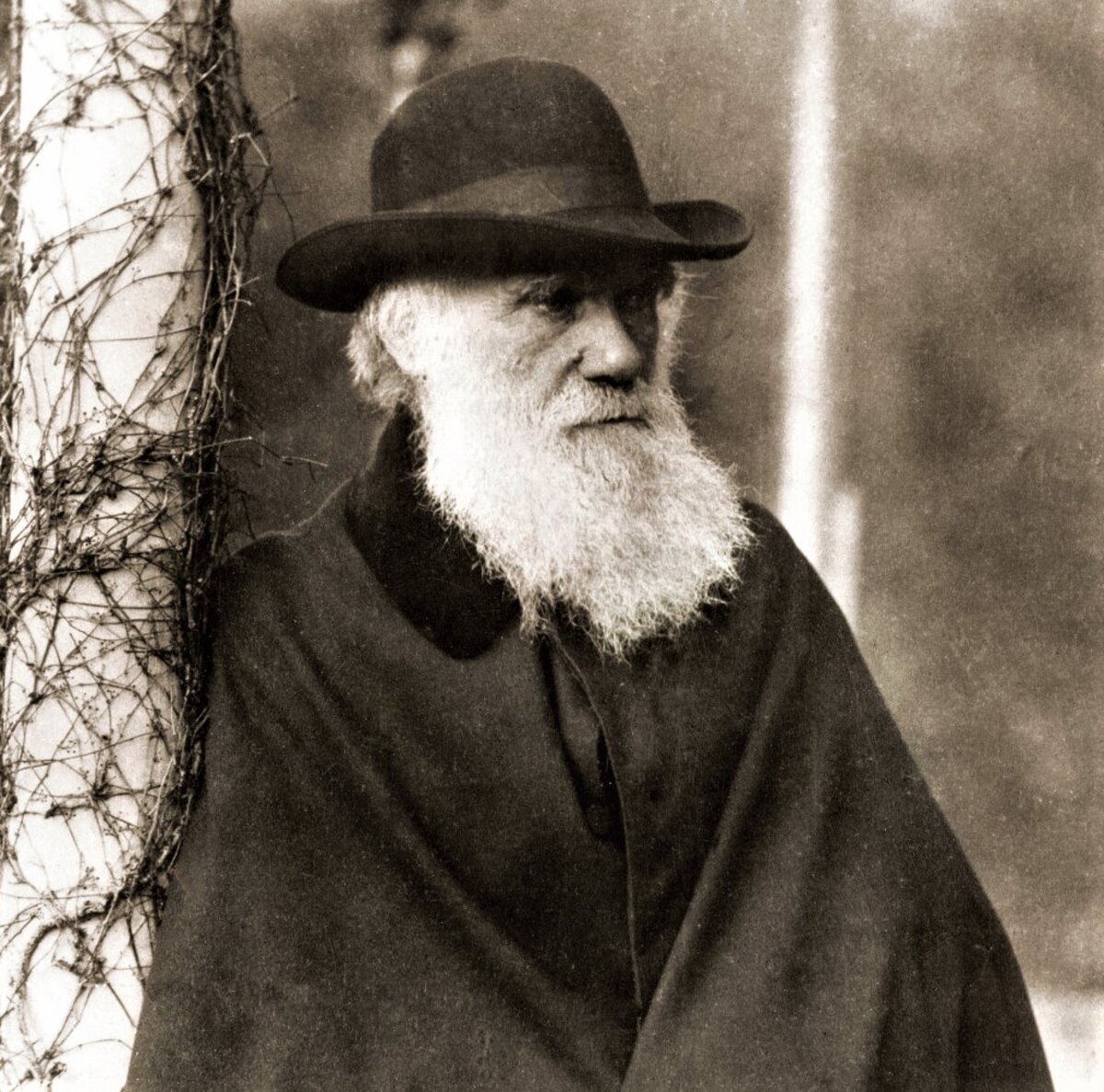

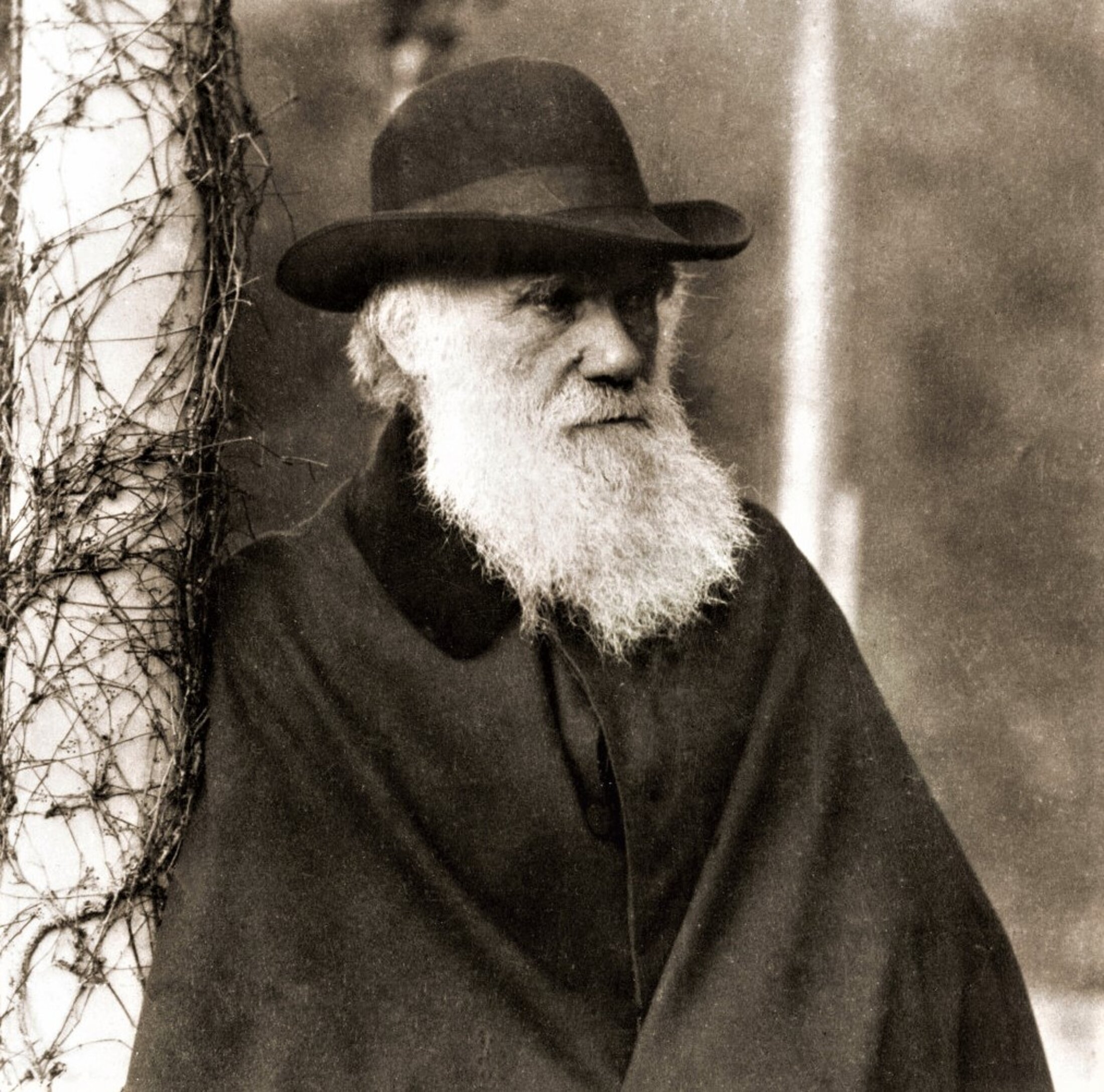

Le troisième personnage qui nous préoccupe est lui aussi un être vivant, pris dans le devenir de l’évolution : « (…) les microbes sont des entités vivantes qui évoluent à des rythmes ayant un impact sur les interventions de santé publique. » rappelle le biologiste Samuel Alizon[3], directeur de Recherche au CNRS au laboratoire MIVEGEC de Montpellier et spécialiste de biologie de l’évolution. Car il s’agit bien d’évolution et la pandémie qui nous accable confirme la plasticité du vivant que Darwin avait prodigieusement observée et décrite.

Les carences qui affectent la transmission des connaissances en matière de biologie, et tout particulièrement en biologie de l’évolution[4], conduisent encore à des basculements dans l’irrationalité, autorisant notamment des commentaires racistes décomplexés sur le refrain Les Chinois bouffent n’importe quoi. Pourtant, qui peut se faire juge d’habitudes alimentaires dont on ne sait quel part de fantasme les accompagne tant il est vrai que la plupart d’entre nous, moi y compris, ne connait rien d’elles ? Et si l’on parle de sociétés qui bouffent n’importe quoi, il importe de se souvenir de l’origine de la crise de la vache folle, moins exotique, mais directement liée à de douteuses pratiques d’élevage industriel développées en Europe. Plus près de nous, en 2003, la transmission du H5N1 hors d’Asie fut probablement moins liée à la consommation directe d’animaux sauvages qu’à la circulation de volailles d’élevage contaminées, comme le montra l’examen du tracé des cas de H5N1 suivant celui de la ligne ferroviaire du Transsibérien[5].

Éloge de l’instabilité

C’est précisément en matière de racisme que Darwin a souvent été montré du doigt. Il est pourtant bien difficile de sonder les convictions intimes du naturaliste anglais en matière de hiérarchisation des races, doxa dominante de l’Europe du XIXème siècle. Il ne les a en réalité jamais véritablement exprimées. Nous savons, en revanche, que les formes de théorisations du racisme biologique du XIXème siècle n’ont pas attendu de s’appuyer sur le darwinisme pour se développer. Elles l’ont précédé. Ainsi, L’Essai sur l’inégalité des races humaines d’Arthur de Gobineau fut publié dans son édition complète en 1855, soit quatre ans avant la publication de L’Origine des espèces. Nous savons aussi, car il en témoigne dans son Voyage d’un naturaliste autour du monde et dans sa correspondance, que Charles Darwin ressentait de l’écœurement à l’encontre de l’esclavage. Ce fut même la source d’une brouille avec Robert FitzRoy, le capitaine du HMS Beagle, navire sur lequel il voyageait.

L’apport fondamental de Darwin est d’avoir fourni l’explication des mécanismes de la théorie de la transmutation progressive des espèces – ou transformisme. Aucune espèce vivante n’est apparue telle qu’elle existe aujourd’hui. Aucune n’est figée. Toutes ont subi, et continuent de subir, des transformations. Plus que l’évidente animalité de l’homme, peut-être est-ce cette révélation de l’instabilité du vivant qui fait de la théorie darwinienne une thèse si bouleversante, tant nous vivons, jusqu'à nos jours, sur des modèles néo-fixistes idéalisant la stabilité. Le travail de Darwin a démontré l’inanité d’une vision harmonieuse de la nature. Tout dans la nature est déséquilibre, c’est une condition du vivant. Charles Darwin n’est pas le premier à avoir perçu la transformation des espèces. Son grand-père Erasmus Darwin avait précédemment développé cette même idée, dans sa Zoonomia publiée entre 1794 et 1796, de même que le Français Lamarck en 1800. Mais ses talents d’observateur firent de lui le premier à montrer le fonctionnement de la modification des espèces par le moyen de la sélection naturelle.

L’évolution : Une variable oubliée

Dans son livre C’est grave, docteur Darwin ? L’évolution, les microbes et nous, dont la lecture s’avère aujourd’hui particulièrement nécessaire, Samuel Alizon[6] exprime d'une manière aussi limpide que talentueuse combien la compréhension de l’évolution du vivant est une donnée fondamentale en matière de recherches en virologie : « (…) la lutte contre les maladies infectieuses a connu de grands succès, telle l’éradication de la variole de la surface du globe en 1979 après une campagne internationale de vaccination. Malheureusement, la balance penche clairement du côté des échecs avec la généralisation des phénomènes de résistance aux traitements ou l’émergence de la pandémie de syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) causée par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il se trouve que les optimistes avaient oublié une variable dans l’équation : l’évolution[7]. »

Un article paru récemment dans La Presse canadienne[8] mentionnait que « Le système immunitaire des chauves-souris est si efficace que les virus qui infectent l’animal n’ont d’autre choix que de se reproduire à pleine vapeur pour essayer de survivre, ont constaté des chercheurs de l’Université de la Californie à Berkeley. » Les chauves-souris, porteurs sains, ne tombent pas malades mais les virus qu’elles portent, et c’est là une condition de leur survie, causent des ravages lorsqu’ils s'attaquent à une espèce qui, comme l’humain, ne dispose pas d’un système immunitaire aussi performant. C’est le « cadeau mortel » que semblent nous faire aujourd’hui les chauves-souris tropicales. « (…) le mode de vie d’une population détermine les types de parasites qu’elle subit. On considère qu’à l’échelle de l’histoire de l’humanité, deux bouleversements ont engendré l’apparition de nouvelles maladies, dont près de trois quarts ont une origine animale : la domestication et l’urbanisation[9]. » écrit Samuel Alizon. À la commercialisation et au transport de produits animaux s’ajoutent, parmi les facteurs de diffusion, l’urbanisation, l’expansion des surfaces agricoles, la destruction et la réduction consécutive des habitats forestiers qui mettent en contact des animaux sauvages réservoirs de virus et des hommes aux systèmes immunitaires non préparés à les accueillir.

Les « cadeaux mortels de nos amis les animaux [10] » (Jared Diamond)

Dans son fameux livre Germs, Guns and Steel[11], publié en 1997, le géographe et biologiste américain Jared Diamond rappelait la grande quantité de pathologies virales que nous devons, depuis le néolithique, à notre promiscuité avec les animaux que nous avons domestiqués. Parmi les « cadeaux mortels » de nos amis les animaux, fruit de la transformation des microbes qui les affectaient en agents pathogènes pour l’homme, on compte bon nombre de maladies bien connues : la rougeole et la tuberculose, que nous devons aux bovidés, la grippe aux canards ou la coqueluche aux porcs[12]. Ces pathologies furent particulièrement meurtrières lorsqu’elles furent transmises à des sujets appartenant à des sociétés où l’élevage de ces animaux était inconnu. Leur système immunitaire ne disposait pas des anticorps nécessaires pour les en protéger, faute d’avoir été familiarisé avec le bétail transmetteur.

C’est ainsi, toujours selon Jared Diamond, que des populations amérindiennes, qui n’avaient jamais pratiqué l’élevage de bétail[13] au cours de la période précolombienne, furent décimées après avoir été contaminées par des hommes venus de l’Ancien Monde et porteurs de pathologies d’origine animale – comme la rougeole et la variole - moins virulentes envers des populations européennes mieux immunisées grâce à une proximité ancienne avec des animaux domestiqués.

Solidarité darwinienne

Darwin nous permet de comprendre la nécessité d’une solidarité sociale. S’appuyant sur sa lecture de La Filiation de l’homme[14], le philosophe et historien des sciences Patrick Tort décrit la forme de vie sociale qui s’illustre au sein de l’humanité comme un succès évolutif qui est le produit non de la force, mais de la faiblesse. « Ce n’est pas en effet sa force, mais sa faiblesse native qui a permis à l’Homme de devenir l’espèce hégémonique, car c’est une compensation – relationnelle et rationnelle – à cette infériorité native qui a été sélectionnée. », écrit-il avant d’ajouter : « La civilisation est la supplantation progressive de l’hégémonie de la force individuelle, naturellement limitée, par celle des ressources, potentiellement infinies, de la relation[15]. » Ces phrases ont un écho particulier à l’heure où l’exigence du confinement – toujours nécessaire bien qu’insuffisant[16] - nous prive précisément de la relation, autrement dit de la base de la civilisation humaine, non seulement parce qu’elle la structure mais aussi et surtout parce qu’elle l’a fait naître.

[1] Le cas de la chauve-souris était l'objet de multiples interrogations pour Darwin, comme il l’exprime au chapitre VI de L’Origine des espèces, « Difficultés de la théorie »: « Est-il possible qu’un animal ayant, par exemple, la conformation et les habitudes de la chauve-souris ait pu se former à la suite de modifications subies par quelque autre animal ayant des habitudes et une structure toutes différentes ? » (Charles Darwin, L’Origine des espèces, 1859, trad. E. Barbier, 2008, Garnier-Flammarion, p. 231). Dans ce même chapitre, il écrit : « (…) comment il se fait qu’un quadrupède insectivore a pu se transformer en une chauve-souris volante. » (Darwin, ODE, G-F, p. 240). Darwin supposait l’existence de formes intermédiaires qui, à l’instar des écureuils volants ou du galéopithèque, disposaient d’une membrane permettant à l’animal de planer. Progressivement, un développement organique ultérieur, musculaire et osseux, permit l’exercice du vol : « Nous voyons peut-être, chez certaines Chauves-Souris dont la membrane de l’aile s’étend du sommet de l’épaule à la queue, en recouvrant les pattes postérieures, les traces d’un appareil primitivement adapté à glisser dans l’air, plutôt qu’au vol proprement dit. » (Darwin, ODE, G-F, p. 241)

[2] Cyril Langlois, Les productions tégumentaires dures des Vertébrés : écailles, plumes, poils, Planet-Vie/ENS, 14 avril 2006. https://planet-vie.ens.fr/thematiques/animaux/les-productions-tegumentaires-dures-des-vertebres-ecailles-plumes-poils

[3] Samuel Alizon & Pierre-Olivier Méthot, Reconciling Pasteur and Darwin to control infectious diseases, January 18, 2018. https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2003815

[4] Darwin est insuffisamment enseigné dans le système éducatif français, y compris dans les options scientifiques.

[5] Samuel Alizon, C’est grave, docteur Darwin ? L’évolution, les microbes et nous, Seuil, février 2016, p. 138.

[6] Voir l’interview accordée par Samuel Alizon à Médiapart , « Le confinement ne fera pas disparaître l’épidémie », propos recueillis par Nicolas Chevassus-au-Louis, 5 avril 2020 / https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/050420/le-confinement-ne-fera-pas-disparaitre-l-epidemie

[7] Samuel Alizon, op. cit., p. 11

[8] Jean-Benoit Legault, Coronavirus : le rôle potentiel de la chauve-souris est élucidé, La Presse canadienne, 15 février 2020. https://www.msn.com/fr-ca/actualites/sciences/coronavirus-le-r%c3%b4le-potentiel-de-la-chauve-souris-est-%c3%a9lucid%c3%a9/ar-BB102bjM

[9] Samuel Alizon, op. cit., p. 95.

[10] “Deadly gifts from our animal friends”

[11] Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, W.W. Norton & Co., 1997, Prix Pulitzer 1998. Traduction française publiée chez Gallimard en 2000 sous le titre De l’inégalité parmi les sociétés.

[12] Voir l’article sur ce sujet écrit par Sonia Shah, “Think Exotic Animals Are to Blame for the Coronavirus ? Think Again”, The Nation, February 18, 2020. https://www.thenation.com/article/environment/coronavirus-habitat-loss/

[13] A l’exception de celui des camélidés sud-américains comme le lama, sous une forme très expansive.

[14] Charles Darwin, La filiation de l’homme et la sélection liée au sexe, 1871, Syllepse, 1999.

[15] Patrick Tort, Darwin n’est pas celui qu’on croit. Idées reçues sur l’auteur de L’Origine des espèces, Chapitre Sélection naturelle et sélection sociale, Le Cavalier Bleu, 2010.

[16] Sa levée, en l’absence de dépistage préalable massif et de modes de protection - en l’espèce, des masques efficaces - semble cependant prématurée. Voir l’interview du Dr Patrick Bouet, président du conseil de l’ordre des médecins, au Figaro le 15 avril 2020 : « Pourquoi l’Ordre des médecins s’oppose à une réouverture précoce des écoles », propos recueillis par Marie-Cécile Renault. https://www.lefigaro.fr/sciences/l-ordre-des-medecins-s-oppose-a-une-reouverture-precoce-des-ecoles