De son court métrage "Une Soeur", sélectionné aux Oscars en 2020, la réalisatrice Delphine Girard tire un long métrage. Un appel d'urgence, une femme prétend appeler sa sœur, on comprend vite que son agresseur l'entend et qu'elle n'est pas libre de s'exprimer. Elle décrit entre les lignes sa situation et son emplacement. On reconnaît là les ficelles d'un thriller états-unien, dicté par le rythme haletant du 911. La réalisatrice belge s’est en effet inspirée d’un fait divers outre-Atlantique comme point de départ pour construire son intrigue. Une femme sous l’emprise d’un agresseur avait prétendu appeler sa sœur, alors qu’elle appelait la police. De là, Delphine Girard déroule son récit qui s'inscrit cette fois dans la réalité du système pénal et de la réparation d'une victime en Belgique ou en France. Le conducteur est appréhendé, l’agresseur présumé, Dary, et la victime, Aly, sont portés devant les services de police. Elle porte plainte pour viol.

Agrandissement : Illustration 1

Le film dépeint alors la violence larvée que peut exercer l’enquête de police et la procédure pénale sur les victimes de violence sexiste et sexuelle. « Surtout pas de douche », précise l’experte de l’unité médicale qui demande à la victime de revenir le lendemain se faire examiner. « Pour vous c’était clair que c’était un viol ? », demande l’enquêtrice de police. Il faut préciser le nombre de verres bus, assumer la séduction qui s'était installée. Oui, cela faisait plusieurs semaines qu'ils s'écrivaient, oui, c'est elle qui a souhaité qu'ils s'éclipsent tous les deux de la soirée. Sauf que quelque chose dans le comportement de Dary a changé. Lorsqu'Aly avoue qu'elle avait peur d'y passer, la policière lui assène une question comme un coup en pleine figure : « On va se concentrer sur ce qui s’est vraiment passé ».

"La justice n’est pas là pour réparer les victimes"

Delphine Girard explique qu’après son court-métrage, les personnages ne l’avaient pas abandonnée. Elle avait envie de savoir ce qui leur arrivait. Elle a alors entamé un grand travail de documentation sur la justice en Belgique. Avec ce triple point de vue original, elle aborde le viol au prisme de la victime, de l’agresseur mais aussi d’un point de vue extérieur, celui d’une témoin qui a reçu l’appel d’urgence.

Agrandissement : Illustration 2

La cinéaste décide dans l’écriture comme dans la réalisation de se mettre dans la peau de chaque personnage. La distance de la caméra est la même. Il y a juste un travail sur la lumière pour le personnage de Dary, qu’on n’appréhende au début qu’à contre-jour. « Ce n’est pas possible de regarder ce personnage tant que lui-même ne se voit pas. »

Lorsqu’on choisit de porter un viol à l’écran, se pose la question inévitable de la représentation de la violence. Qu’est-ce qu’on choisit de montrer, qu'est-ce qu'on choisit de cacher ? Delphine Girard y a longtemps réfléchi. Pas de violence frontale, imposée comme dans Irréversible de Gaspar Noé, ici tout est habilement suggéré par des flash-backs elliptiques. Mais cela élargit aussi le spectre d'interprétation. La réalisatrice ne l'avait pas anticipé mais selon les spectateurs, un degré de doute s’exprime différemment. « Même en tant que spectateur, on travaille comme la justice et on cherche des preuves. Je voulais qu’à la fin, on se rassemble qu’on n’ait plus de doute sur le viol. Je voulais qu’on voie que tout ce qu’a dit Aly était vrai, mais je n’ai pas besoin de montrer plus, c’est déjà beaucoup. »

Pour Delphine Girard, le système pénal met victimes et agresseurs au pied du mur. "La peur d’une procédure judiciaire, de la prison ne met pas le personnage de Dary dans de bonnes dispositions pour admettre le viol qu’il a commis." C’est un des messages clés qui traverse le film : depuis la violence de l’interrogatoire jusqu’à l’issue du procès, "la justice n’est pas là pour réparer les victimes".

En se « plongeant dans les chaussures » de chaque personnage, la cinéaste a notamment été obligée de se pencher sur la psychologie de l’agresseur. Quel est le degré de conscience de son passage à l’acte ? Est-ce qu’il ne voit pas, ou est-ce qu’il décide de ne pas voir ? Qu’est-ce qu’il faudrait à ce personnage pour reconnaître, réaliser ?

Agrandissement : Illustration 3

Le déni et la fabrique de la violence

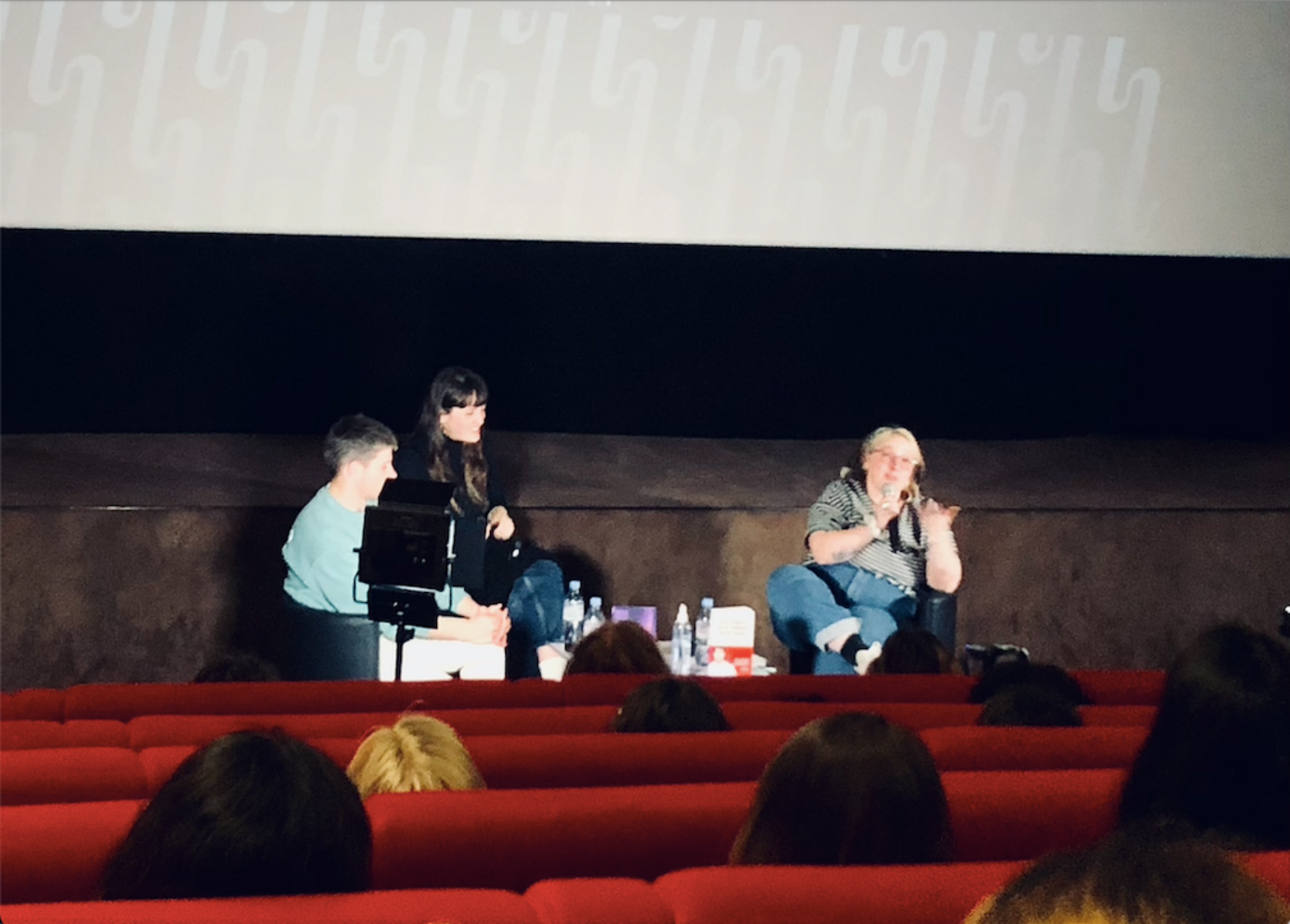

Lors d’une avant-première au MK2 Bibliothèque, le MK2 Institut avait rassemblé Pauline Ferrari, journaliste et autrice de Formés à la haine des femmes : comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux (JC Lattès, 2023), la réalisatrice Delphine Girard et Mathieu Palain, journaliste et auteur de Nos pères, nos frères, nos amis : dans la tête des hommes violents (Ed. les Arènes, 2023), pour installer entre eux un dialogue sur les questions de violences sexistes et sexuelles et de justice que le film aborde.

Au cours de quatre ans de terrain, Mathieu Palain s’est intéressé à la genèse de la violence. Il a assisté à des groupes de parole entre hommes auteurs de violences conjugales. À la question, « Qui sont les hommes violents ? », la réponse est sans appel : ils sont tout autour de nous. 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales, 80 % des femmes ne portent pas plainte. La violence masculine est toujours vue comme une marginalité alors qu’elle a un caractère systémique.

L’auteur revient donc sur le personnage de Dary. « Il est violent parce que la société lui permet de l’être ». Le déni est une colonne vertébrale qui permet d’extérioriser, de se regarder dans la glace. Après le procès pénal, Dary va confronter Aly et reconnaître son acte mais c’est encore pour lui qu’il le fait. Pour pouvoir se regarder en face. Or selon Mathieu Palain, « On s’en fout un peu que les hommes reconnaissent ou pas ». L’important serait de réellement vouloir travailler sur soi, de déconstruire le recours systématique à la violence. Il faudrait revoir l’organisation globale de notre société qui encourage les garçons à prendre le pouvoir et les petites filles à se taire. « Cette violence c’est presque un outil pour les petits garçons qu’ils ont dans leur sac. Peut-être que si on s’attaque à ça, on peut déconstruire les dominations. »

Agrandissement : Illustration 4

Ancrer dans le réel

Pour ancrer son film dans le réel, Delphine Girard a rencontré des policiers et des magistrats. La commissaire belge, qu’elle a suivie en entretien et qui a relu et approuvé les scènes d’interrogatoire le confirme : « Ça ne peut pas bien se passer. » C’est un « rendez-vous manqué » entre la victime et l’institution. La police et la justice, en recherche effective de preuves, se retrouvent face à des victimes parfois sidérées et en quête d’empathie. Aly est principalement préoccupée par sa réparation, elle ne veut pas s’aliéner. Les victimes qui ne se montrent pas démolies, atomisées par le viol, apparaissent comme des "victimes imparfaites". Aly refuse de se prêter au jeu et de surjouer ce rôle qu'on lui attribue.

« S’il est condamné, et qu’il va en prison, je ne crois pas que ça m’aide, mais cela ne m’aidera pas non plus qu’il n’y aille pas », affirme-t-elle. C’est une des phrases clés du film. La justice ne s’intéresse pas au besoin réparation des victimes. L'injonction punitive éclipse les besoins d’une survivante. On reconnaît ici l'influence de Gwenola Ricordeau, figure féministe de l’abolitionnisme pénal, qui a également épaulé la réalisatrice dans l’écriture du scénario.

Agrandissement : Illustration 5

Renouveler les imaginaires

Les thrillers et les films de procès se focalisent principalement sur l’élucidation de l'enquête et le jugement final. Les impasses d'une enquête revêtent ce caractère ludique d’une énigme à résoudre, et le verdict d’une cour pénale celui du dénouement final tant attendu. C'est d'ailleurs la recette qui a fait le succès incontesté d'"Anatomie d'une chute", le chef d'œuvre de Justine Triet. Dans leur grande majorité les films laissent de côté la question de la réparation des victimes et de la réinsertion des agresseurs. C’est un hors-champ de la justice pénale qui se répercute dans nos imaginaires. Ici Delphine Girard réinvite la réparation dans le champ, le réinvestit, en fait un motif essentiel qui prime sur le verdict. Par la fiction elle rend en quelque sorte justice aux victimes qui tâchent de s’entourer et de faire face.

Le film s’achève sur une note sorore. Aly rencontre Anna, réceptionnaire de l’appel d’urgence. Aly ne s’est finalement pas rendue au procès. En Belgique les avocats le déconseillent : le déni, le conflit de témoignages, la joute d’éloquence entre avocats, toute cette mise en scène du rapport de force peut s'avérer profondément violent. Dans le safe place de l'appartement d'Aly trois femmes se retrouvent et se reconstruisent. Anna, Aly et sa sœur Lucie ne savent pas vraiment ce qu’elles fêtent, mais elles savent que c’est ce qu’elles ont à faire. Par la danse et l’ivresse, elles repoussent un temps les traumas qui les traversent.

Le lendemain, elles nettoient les cadavres de verre laissés plantés là, comme on nettoie les tracas. Pour entamer la reconstruction il faut bien commencer par faire table rase du passé. Delphine Girard fait allusion à une image de « Cuisine des femmes » qui lui est chère, « les femmes se retrouvent et digèrent ensemble ». Depuis quelques années grâce au mouvement Metoo, la parole s’est ouverte sur les violences endurées par les femmes. La cinéaste formule ce souhait, que cette parole continue de se décloisonner et que « la charge de la narration soit portée par tout le monde ».