Agrandissement : Illustration 1

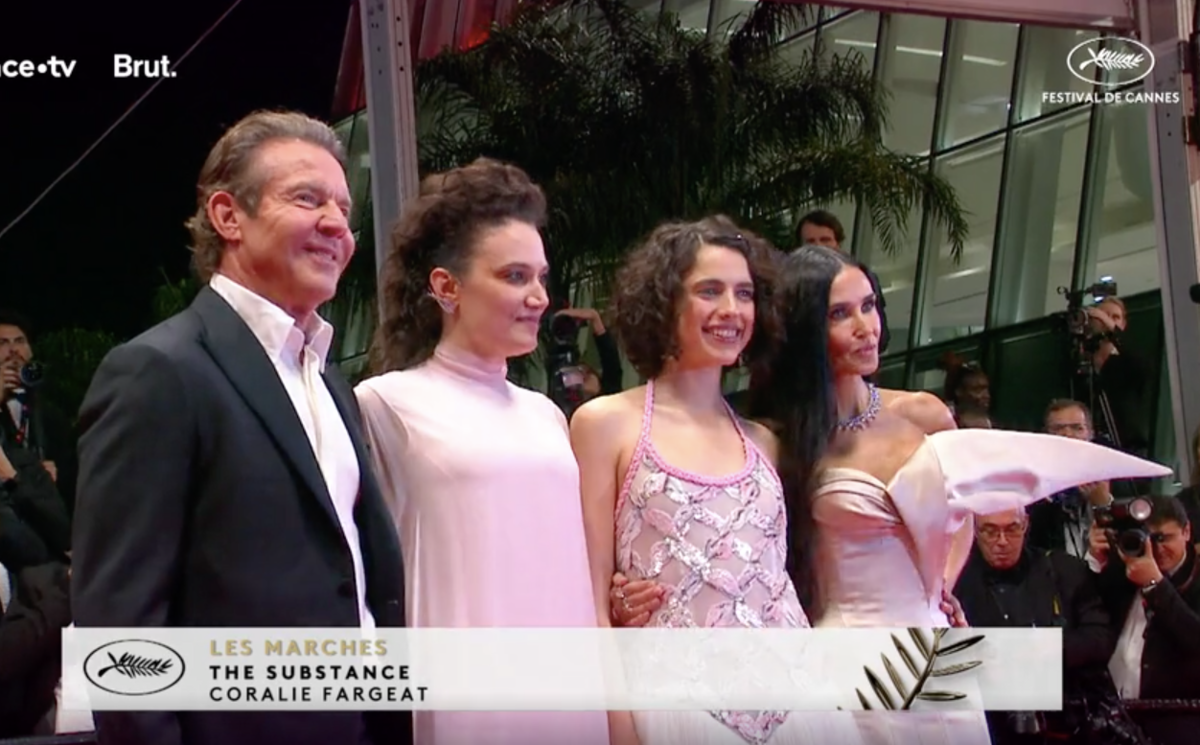

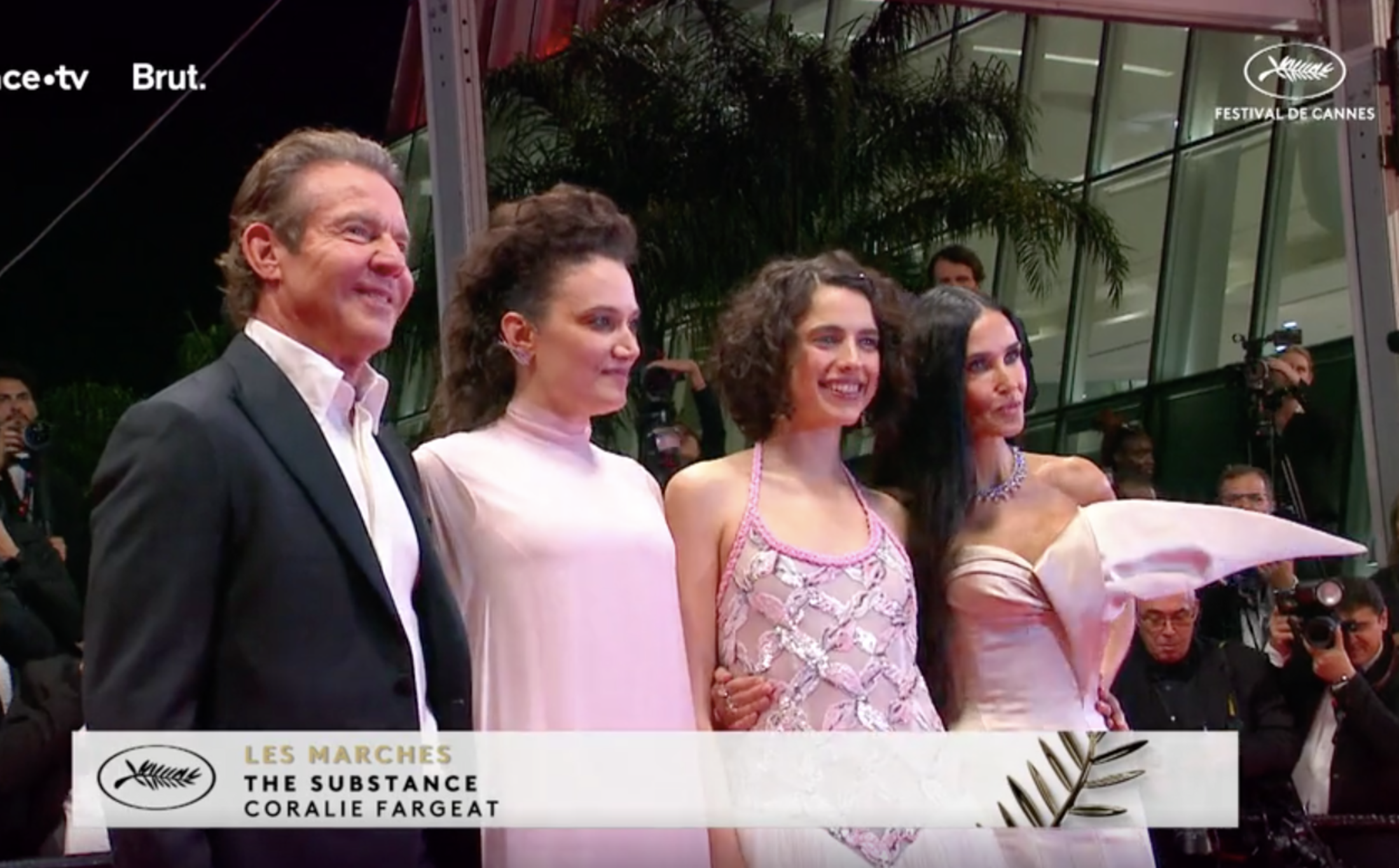

Cette montée des marches provoque un rire jaune, jaune comme la substance miraculeuse qui tord les boyaux mais il faut bien ça pour correspondre aux canons de beauté. Souffrir pour être belle. Le tapis rouge agit comme un miroir déformant : Demi Moore et Margaret Qualley affichent un sourire radieux et posent à l’appel des photographes, tandis que Coralie Fargeat ne desserre pas les lèvres. « Les jolies filles devraient toujours avoir le sourire » : cette une phrase qui revient à plusieurs reprises au cours du film. Les robes, les paillettes, les corps livrés aux regards vampirisants, c’est exactement ce théâtre mortifère que le film dénonce. Un commentateur ironise sur la robe de Demi Moore dans laquelle on pourrait voir l’aileron d’un requin : « elle va nous dévorer ». Il ne croit pas si bien dire.

Certains journalistes ont déjà salué le courage de Demi Moore d’incarner ce rôle de composition : celui d’une actrice sur le déclin qui voit son corps dévoré par le temps et par sa remplaçante. La scène est une parfaite introduction au film, les compliments empoisonnés, « le grand retour de Demi Moore », soulignant encore sa justesse : au cinéma la tyrannie des standards de beauté soumet encore les corps des femmes jusqu’à les vider de leur substance. Dans Sorcières, Mona Chollet citait une étude étatsunienne de 2014 montrant « que, à Hollywood, les stars féminines voient leur salaire augmenter jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, puis décroître rapidement ensuite, alors que leurs partenaires masculins atteignent leur salaire maximum à l’âge de cinquante et un ans et conservent des revenus stables par la suite »

Les bons scénarios de films de genre ont cela en commun : ils partent d’une idée simple qui sommeillait quelque part en nous, comme une intuition enfouie qui se réveille à mesure que le film se déroule. Quelle femme n’a jamais scruté l’apparition d’une nouvelle ride, étiré sa peau à l’endroit d’une vague cellulite en espérant qu’elle disparaisse aussitôt ? Coralie Fargeat s’adresse directement à cette pensée intrusive irrépressible qui pousse à envisager de conclure un pacte faustien avec le diable pour accéder à la jeunesse éternelle. En première ligne de cette impitoyable course contre la montre perdue d’avance qu’est le défi la beauté : les actrices, qui font de leur corps un fond de commerce.

Agrandissement : Illustration 2

Demi Moore incarne Elisabeth une ancienne actrice oscarisée, reconvertie en prof de fitness. Licenciée parce que trop vieille, périmée, elle succombe à une proposition mystérieuse, une solution miracle. La substance, c’est l’élixir de jeunesse, la potion magique qui provoque une division cellulaire généralisée. Le corps se dédouble, et la vieille enveloppe donne naissance à « une meilleure version de soi-même ». Mais les règles sont strictes : entre la matrice nourricière et le papillon sorti de son cocon, le temps doit être réparti à égalité. Chaque jour, la mue doit se stabiliser avec une injection du fluide matriciel.

Avec cette simple idée, la réalisatrice française condense tous les sujets liés à l’objectivation du corps des femmes : la rivalité orchestrée entre elles pour obtenir la validation masculine, le jugement sur leurs mensurations comme si leurs corps cessaient de leur appartenir, la surenchère de la chirurgie esthétique, mais aussi le manque de reconnaissance envers les aîné.e.s, ou la disparition des corps vieillissants de l’espace public.

Agrandissement : Illustration 3

Dans plusieurs interviews, Coralie Fargeat a rendu hommage à Julia Ducournau, qui avait « laissé entrer les monstres à Cannes » avec son film Titane. La filiation apparaît avec le tournant gore final du film. Puisque changer les règles du jeu n’a pas l’air d’être au programme, ni sur le tapis rouge qui impose un dress code smoking et tenue de soirée, ni dans la vie de tous les jours, Coralie Fargeat propose de tout pulvériser. Agglutinant sur sa créature tous les attributs d’une beauté déformée, un sein à la place du nez, des bouches devant et derrière. Cette engeance est le fruit d’années d’indigestion, à ingurgiter les horreurs sonores des vieux porcs. Comme une Monique Wittig du grand écran, Coralie Fargeat transforme la matière, prend les mots au pied de la lettre, convoque les fluides environnants, renvoie la merde dans les yeux des mascus, transforme le tapis rouge en un fleuve sanguinolent. Une grande orgie d’immondices, un festin en forme de destination finale. C’est dégueulasse et pourtant jouissif.

L’épilogue présente le visage de Demi Moore, détaché de la masse informe qui lui servait de corps, elle se hisse jusqu’à l’étoile qu’Hollywood avait gravée à la star qu’elle était autrefois. Les morceaux de chair autour de son visage lui donnent l’allure d’une Médusa. On a envie d’y voir une malédiction : ceux qui s’aviseront encore de réduire le corps des femmes à l’harmonie de leurs courbes et à leur fraîcheur de leur teint seront changés en pierre. Des petites statues de Cronenberg ou de Sorrentino, qui salueraient le vieux game du male gaze entre copains. Pour celles qui révolutionnent véritablement le regard au cinéma, on réserverait les vraies consécrations.