A travers près de 180 photographies, l'exposition "Les Tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950" du musée d’histoire du judaïsme de Paris met en lumière trois décennies, la période la plus féconde d’Erwin Blumenfeld, tant au niveau de ses expérimentations artistiques que de la manifestation de son talent dans la photographie de mode. Elle nous donne un regard sur la vie et l’œuvre si foisonnante de ce témoin iconoclaste du XXe siècle. Étranger en tout lieu, passager clandestin pendant la guerre aussi bien que dans le monde de la mode. Les tribulations d’Erwin Blumenfeld le mèneront de Berlin à Paris, du Maroc à New-York, de la famine des camps d’internements aux unes des plus grands magazines de mode.

Un Avant-gardiste inspiré

Erwin Blumenfeld utilise des techniques d'avant-garde dès les années 1930 : surimpression, solarisation de négatifs et de positifs, fragmentation. Ces photos renvoient une incroyable impression de modernité. S’il n’avait pas chroniqué avec ardeur la première moitié du XXe siècle, on pourrait presque le prendre pour un contemporain. Bien que sans formation, il se montre curieux, et en retire une grande culture. Tout jeune déjà, pour sa bar-mitsvah il se montre déçu de ne recevoir que 237 volumes de littérature sur les 360 escomptés.

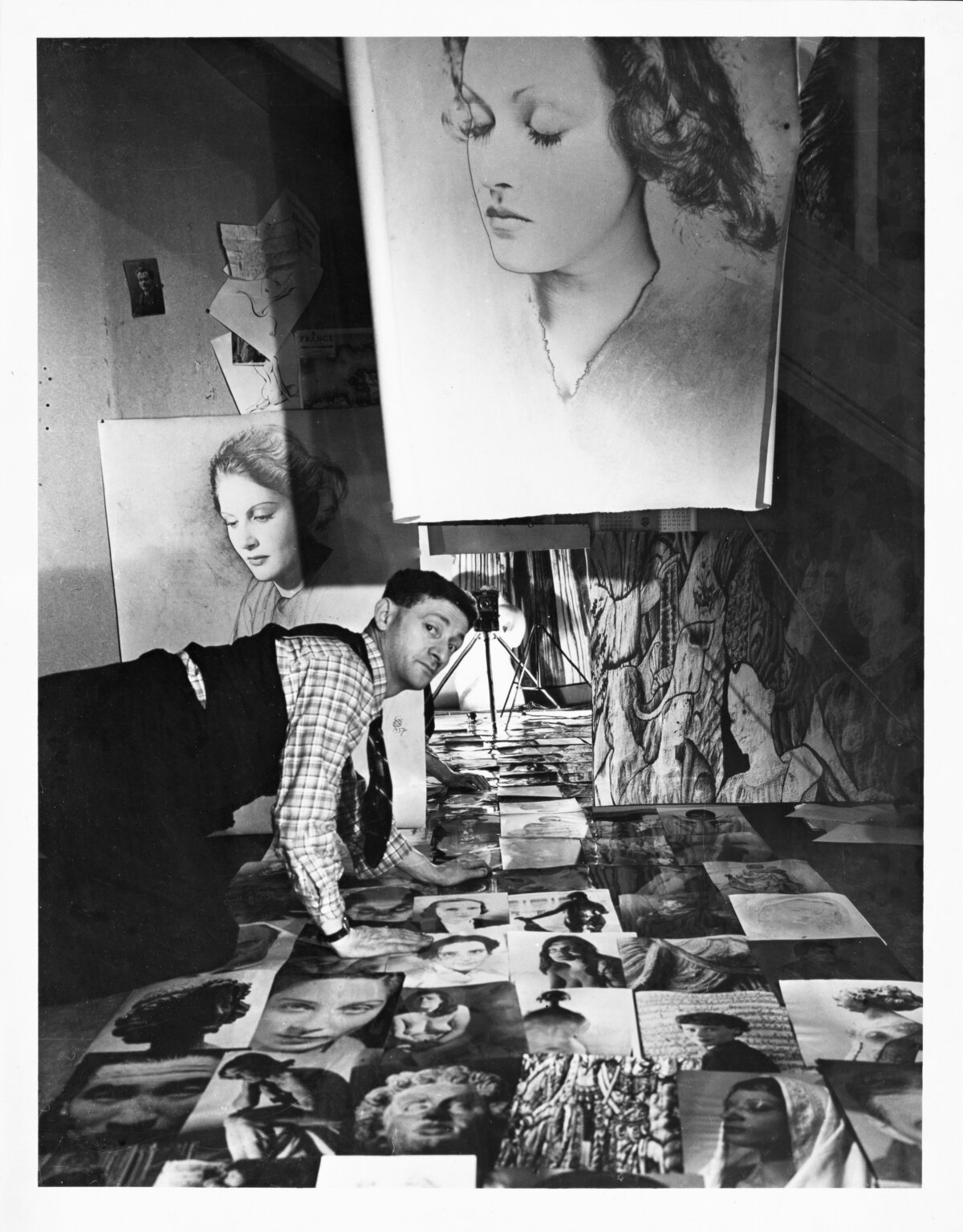

Agrandissement : Illustration 1

Des philosophes aux artistes, il tire de tout, son inspiration. Avec son goût habituel pour les contradictions facétieuses, il se qualifie d’ « Hérodote platonique » en référence aux deux philosophes grecques. Il s’inspire notamment de Man Ray, du surréalisme, recherche l'abstraction. Dans la dernière partie de l’exposition, on retrouve les compositions dans lesquelles il cite malicieusement les maîtres qui l’ont influencé comme Degas ou Seurat. Une photo saute aux yeux tant elle apparaît familière. La Jeune fille à la perle de Vermeer semble s’incarner soudain. Tout y est, le regard, les couleurs pastel et la perle. Comme si le flash de Blumenfeld avait insufflé la vie à cette femme au teint de porcelaine.

L’art des mots

Blumenfeld a plusieurs cordes à son arc. Il sait joindre les mots au regard, a le sens de la formule. Comme avec cette photo intitulée Gitane, sur laquelle l’exposition entame. On y voit une gitane fumer une gitane. Mise en abîme providentielle. Déjà derrière l’objectif se forme l’œil d’un publicitaire farceur.

Agrandissement : Illustration 2

Son autobiographie dont sont tirées beaucoup des citations qui traversent l’exposition, illustre ses qualités littéraires. Là encore il s’évertue à trouver le mot juste, et s’amuse aussi bien avec l’allemand qu’avec le français. En allemand „Einbildungsroman“ est ce qu’on appelle un „mot à tiroir“, qui fait aussi bien référence à un roman d’imagination, au récit initiatique qu’aux images qui ont parcouru et façonné sa vie. En français Erwin Blumenfeld appelle son livre « Jadis et Daguerre » ici encore il s’amuse avec la graphie du mot. Et étire le tiroir de la guerre. Les deux Guerres mondiales que Blumenfeld a traversées, ont influencé son art, et forcé son exil.

C’est seulement après sa mort que ses mémoires trouveront un éditeur, elles seront publiées en français à Paris en 1975. Le livre est d’ailleurs réédité ce mois chez Babel à l’occasion de l’exposition.

„Photographe en soi“

À l’image des rebondissements qui jalonneront sa vie, l’existence d’Erwin Blumenfeld commence par une coïncidence. Son père est vendeur de parapluie. Comme chapoté par un haut-patronage paternel providentiel, le jeune berlinois était alors à mille lieux d’imaginer qu’à 40 ans son métier l’inciterait à revoir son utilisation classique du dit parapluie pour en faire un instrument de réverbération de la lumière.

Erwin Blumenfeld naît à Berlin le 26 janvier 1897, fils aîné dans une famille de juifs allemands assimilés. À seulement 10 ans, un appareil photo lui tombe entre les mains. Cadeau providentiel offert par l’oncle américain Carl. Après la mort de son père, il sera envoyé sur le front en 1916 où il servira comme ambulancier. À la fin de la guerre, il rejoindra sa fiancée épistolaire Lena Citroën à Amsterdam qui deviendra sa femme en 1921. Ils auront trois enfants. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il ouvre une maroquinerie.

Quand les femmes n’achètent pas de nouveaux souliers, il peut toujours leur tirer le portrait. Dans son arrière-boutique, Blumenfeld s’adonne aux collages de photos d’inspiration Dada. Une manière de capter la folle marche du monde : la crise économique, la militarisation et la montée de l’extrême droite. S’inscrivant dans la lignée de Moloch et de Fritz Lang avec Metropolis, il représente son Dictateur sous les traits d’un minotaure. Tête de veau achetée chez le boucher et buste de femme. « Cet assemblage d’esprit surréaliste traduit autant sa clairvoyance tragique, que son humour teinté de cynisme » note le catalogue de l’exposition.

Agrandissement : Illustration 3

Non sans cynisme, il rend également hommage à Hitler dans un collage où il lui prête des larmes de crocodiles sanguinolentes, ou encore un crâne sourd coincé entre deux mains. « Plus qu’à quiconque, je dois reconnaissance au Führer Schicklgruber. Sans lui [...], je n’aurais pas eu le courage de devenir photographe. [...] En guise de remerciement, j’ai réalisé dans la nuit de son accession au pouvoir un montage de sa gueule d’horreur avec une tête de mort et j’ai ensuite, complètement ivre, couru à travers la nuit sur les vingt-cinq kilomètres qui séparent Amsterdam d’Aerdenhout. »

En 1936, Erwin Blumenfeld se rend à Paris pour devenir photographe professionnel. Gagner sa vie devient tout un art. Installé dans son atelier rue Delambre, véritable capharnaüm d’idée et d’expérimentations, il entend devenir un „photographe en soi“. Jusque-là, il avait strictement séparé son travail de ses loisirs artistiques. Des nues, des portraits, ou encore une ombre gigantesque de la Tour Eiffel viennent garnir son œuvre.

La guerre, une „hallucination collective“

Alors qu’il se rend à New York en 1939 l’Harper's Bazaar est conquis par son regard si singulier et s’engage à l’embaucher, mais c’est sans compter sur la guerre qui s’abat sur l’Europe. De retour à Paris le juif allemand est arrêté et enfermé dans des camps d’internement en France. « Je croyais être victime d’une hallucination collective : ni la France ni moi, nous ne pouvions tomber si bas ». Il passera avec sa famille et parfois seul par 5 camps d’internements en France puis au Maroc, mais échappe à la déportation, aux camps de travail et d’extermination. « Je peux aujourd’hui m’enorgueillir d’avoir vécu en direct la fin de l’Ancien monde : ce fut laid, stupide et mortellement dangereux »

Alors qu’il parvient à quitter le Maroc ou il est enfermé avec sa famille, il arrive à New York en 1941. Deux ans plus tard, il possède son propre studio à Central Park. C’est dans ce même atelier qu’il laissera plus tard sa petite fille Nadia Blumenfeld secouer les bacs où se baignent ses photos en devenir, révélant leurs contrastes. « Il déchirait beaucoup » se souvient elle.

Pionnier de la photographie de mode

Au milieu des années 1950, Erwin Blumenfeld atteint l’apogée de sa carrière. Il crée plus d'une centaine de couvertures pour Harper's Bazaar, Vogue et Cosmopolitan. Considéré comme un pionnier de la photographie de mode, complet autodidacte, il sort des chemins battus et défi les conventions. Influencé par le dadaïsme et le surréalisme, il intègre un regard politique et impertinent dans ses photos de mode. Un regard audacieux dans ce monde plus habitué à chercher la beauté plastique que le message caustique.

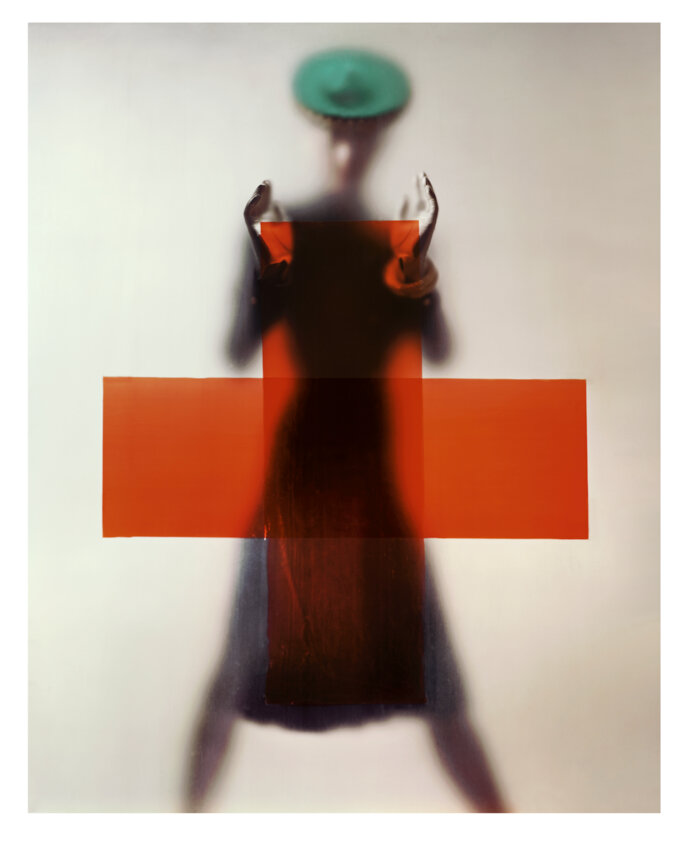

Agrandissement : Illustration 4

Comme dans cette couverture de Vogue, l’une de ses plus célèbres, où il appelle à donner pour la Croix Rouge. C’est d’ailleurs cette insolence qui lui vaudra d’être évincé au profit de photographes plus conciliants tels que Irving Penn. Blumenfeld a une fâcheuse tendance à s’intéresser davantage aux femmes et à leurs corps qu’aux vêtements qu’elles portent. Un parti pris esthétique qui n’était pas toujours du goût du géant de la mode. "J'ai décidé d'introduire clandestinement la culture dans ma nouvelle patrie en remerciement de m'avoir accepté.", estimait-il non sans arrogance.

Anti-conformiste patenté, le voilà qui habille les murs du musée d’histoire du judaïsme de Paris. Dernier clin d’œil impertinent, Nadia Blumenfeld l’assure : "Il était anti-religion".