Mini Bio

Je m’appelle Kamel Daoudi. J’ai été condamné en première instance à 9 ans ferme par le TGI de Paris, le 15 mars 2005. J’ai interjeté appel de la décision en première instance. J’ai été condamné à 6 ans ferme par la CA de Paris, le 14 décembre 2005. La condamnation principale a été assortie à chaque décision d’une peine complémentaire : l’interdiction définitive du territoire français.

J’ai acquis la nationalité française par naturalisation, le 14 janvier 2001 et en ai été déchu par décret, le 27 mai 2002 sous la présidence de Jacques Chirac, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin qui comptait Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales et François Fillon comme ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité.

Fil Twitter résumant les enjeux

Avis d'expulsion pour Kamel Daoudi

par Dominique SIMONNOT

publié le 22 février 2006

Les juridictions françaises considèrent que ma peine n’a pas été intégralement purgée dans la mesure où la peine complémentaire d’IDTF n’a pas encore été exécutée.

L’IDTF est une peine bâtarde dans la mesure où il s’agit d’une peine administrative prononcée à titre complémentaire dans le cadre d’une décision de justice pénale. Son application dépend donc à la fois du ministère de la justice et du ministère de l’intérieur et de son administration sur le volet contrôle (pointages) et surveillance (renseignement intérieur).

Qu'est ce qu'une procédure de relèvement en interdiction du territoire ?

Une procédure de relèvement en interdiction du territoire français (ITF) permet à un étranger, qui a été condamné à cette peine, de demander sa levée avant son terme. L'ITF peut être prononcée à titre définitif (IDTF) ou pour une durée déterminée, généralement jusqu'à 10 ans, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

Pour demander le relèvement, l'étranger doit s'adresser à la juridiction qui a prononcé l'interdiction. Traditionnellement, il fallait que l'étranger réside hors de France pour que la demande soit recevable, sauf s'il purgeait une peine de prison ou était assigné à résidence en France. Cependant, cette restriction a été assouplie, permettant désormais aux étrangers résidant en France de faire une demande même s'ils ne sont pas incarcérés ou assignés à résidence[1][4].

Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de l'ITF pendant une libération conditionnelle. Si cette libération n'est pas révoquée, l'interdiction est levée automatiquement [1]. Les décisions concernant le relèvement peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

L’IDTF est une mesure complémentaire de la peine principale mais elle est inégalitaire dans la mesure où elle introduit une discrimination de fait à l’encontre des personnes condamnées étrangères. Elle est d'autant plus discriminatoire dans mon cas dans la mesure où pendant l’instruction de mon affaire alors que j'étais censé être présumé innocent, le ministère des affaires sociales a initié une procédure de retrait de la nationalité française que j’avais acquise par naturalisation.

Après les attentats de 1995, la loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme étend la possibilité de déchéance aux personnes condamnées « pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ». Lors de l’examen de cette loi, le Conseil constitutionnel considère « qu’au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ; que, toutefois, le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité ; qu’en outre, eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, cette sanction a pu être prévue sans méconnaître les exigences de l’article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Le conseil déclare le texte conforme à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité en 2015.

Comme mon casier judiciaire était vierge avant ma mise en examen le 3 octobre 2001, la procédure d’annulation du décret de naturalisation s’est fondée sur un vieil article issu du Code Civil affirmant que lorsque l’étranger est de “de mauvaise vie ou de mauvaise mœurs” le décret de naturalisation peut être rapporté, c’est-à-dire invalidé.

Lien ; article de presse concernant le décret de naturalisation rapporté.

Citations :

[1] TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS

[2] [Jurisprudence] Les conditions de recevabilité d’une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français jugées contraires au droit à un recours effectif

Le 01/07/2019, j'ai sollicité une demande de relèvement en IDTF devant la Cour d'appel de Paris, pour la troisième fois de puis ma sortie de prison en avril 2008.

Le 18 mars 2020, la cour d'appel de Paris a statué en invoquant peu ou prou les mêmes considérants que pour mes deux précédentes demandes.

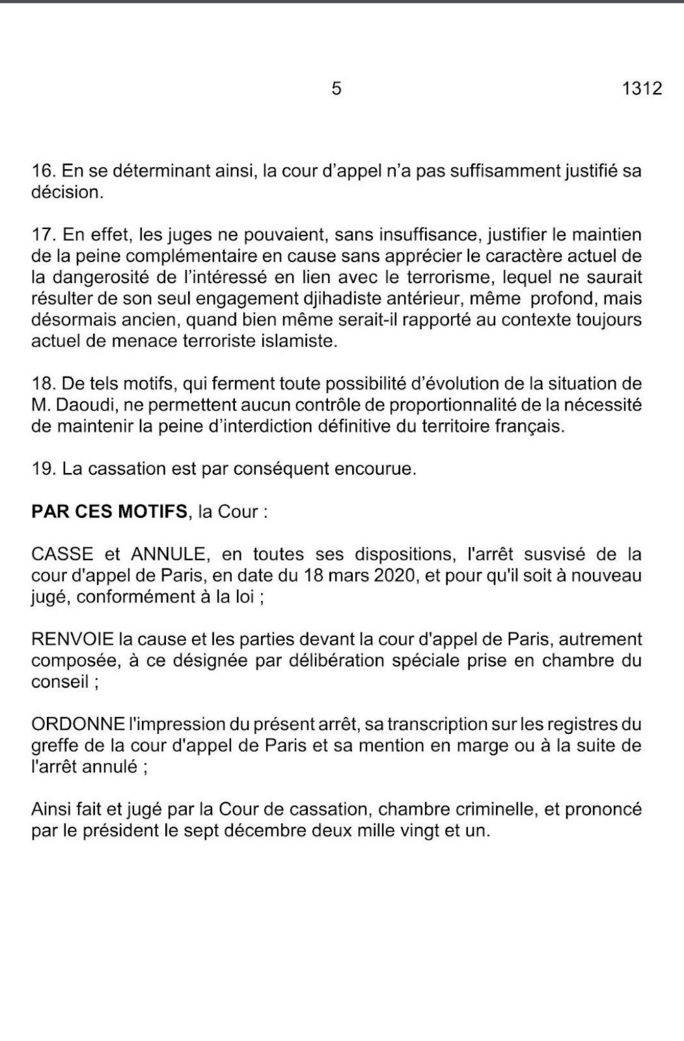

J'ai formé un pourvoi auprès de la Cour de Cassation sur cette décision de la Cour d'appel de Paris.

La Cour de Cassation a statué en ma faveur en cassant la décision de la Cour d'appel de Paris par son arrêt n°1312 du 7 décembre 2021.

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

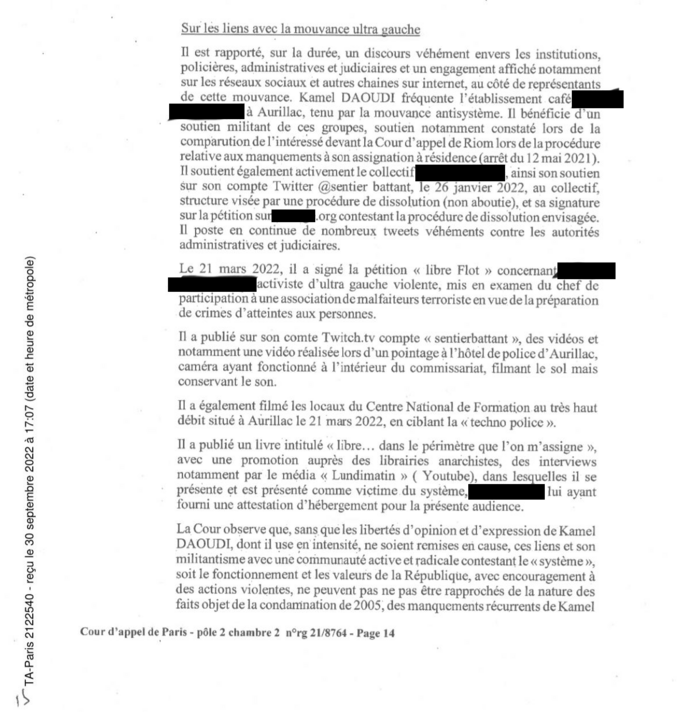

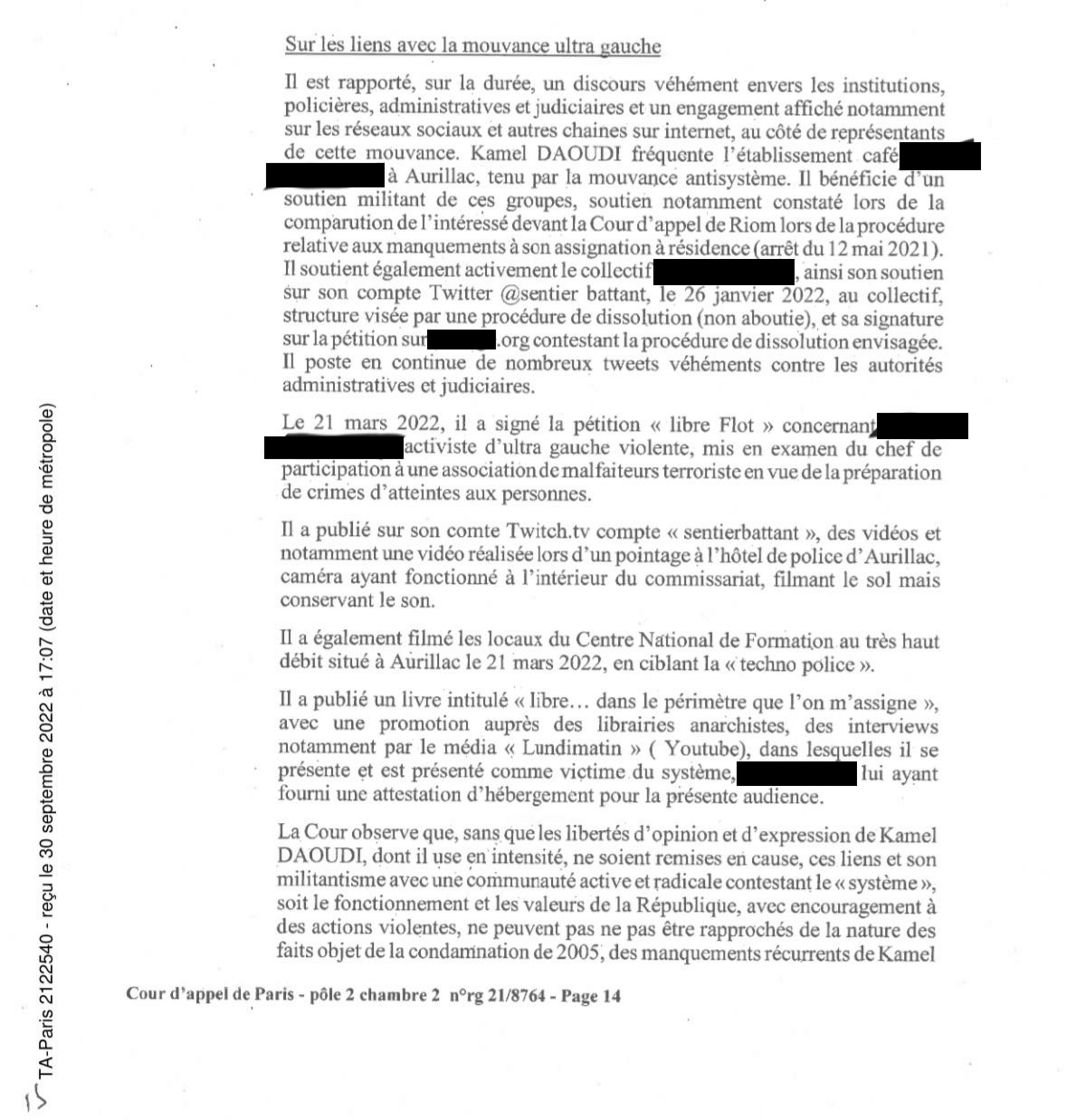

Une nouvelle formation s’est donc réunie pour motiver sa décision de refus de relèvement de mon interdiction définitive du territoire français en tenant compte de l’arrêt n°1312 de la Cour de cassation. La Nouvelle formation de la Cour d’appel a prononcé sa décision, le 21 septembre 2022.

Agrandissement : Illustration 3

Fil Twitter de l'audition

C’est donc pour cette nouvelle décision que je me suis de nouveau pourvu en cassation en développant deux moyens (arguments), l’un sur la forme : le fait que ma compagne avec qui je n’étais pas encore marié a été entendue en tant que témoin avec prestation de serment.

Le second se plaçait sur le fond avec une contestation de l’assignation à résidence comme mesure privative de liberté et non comme mesure restrictive de liberté selon la jurisprudence actuelle et persistante du Conseil constitutionnel qui a jugé que l’assignation à résidence, notamment en état d’urgence ou pour les étrangers interdits de territoire ne viole pas la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution.

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel évalue la proportionnalité des mesures d’assignation à résidence en vérifiant qu’elles sont appropriées, nécessaires et proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. Il s’assure que ces mesures ne constituent pas une privation de liberté, mais plutôt une restriction, sous réserve que des conditions strictes soient respectées. Pour les assignations en état d’urgence, la menace doit être grave pour la sécurité publique, et l’autorité administrative doit fournir des éléments nouveaux ou complémentaires.

Les critères d’évaluation de la proportionnalité sont principalement au nombre de quatre.

L’objectif légitime : la mesure doit viser un objectif légitime comme la sécurité publique.

La nécessité : elle ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

L’appropriation : la mesure doit être appropriée, c’est-à-dire qu’elle doit permettre de réaliser l’objectif poursuivi.

La proportionnalité stricte : les charges imposées par la mesure ne doivent pas être disproportionnées par rapport au résultat recherché.

Le Conseil examine aussi la durée, les conditions de l’assignation, et les obligations complémentaires (résider dans un lieu fixe, se présenter régulièrement aux autorités de une à quatre fois par jour, remettre des documents d’identité, porter un bracelet électronique).

Décision n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017 | Conseil constitutionnel

Commentaire

Tout cela relève de la théorie car bien entendu, les critères sont assez élastiques et subjectifs et la préservation de la sécurité publique est définie par la politique du Ministère de l’Intérieur qui a souvent une vision extensive de la préservation de l’ordre public.

La Place Beauvau via ses services de renseignement a donc tout intérêt à noircir le portrait de la personne assignée à résidence, en faisant rédiger des notes blanches (rapports ni datés, ni suffisamment circonstanciés, ni signés) pour présenter l’olibrius comme un individu dangereux. Le critère de dangerosité restant évidemment à l’appréciation discrétionnaire de l'administration.

On comprend dans ces circonstances que mon assignation à résidence peut se prolonger indéfiniment puisqu’il est toujours facile d’instrumentaliser des causes externes pour prétexter que la condition de sauvegarde de la sécurité publique n’est pas remplie.

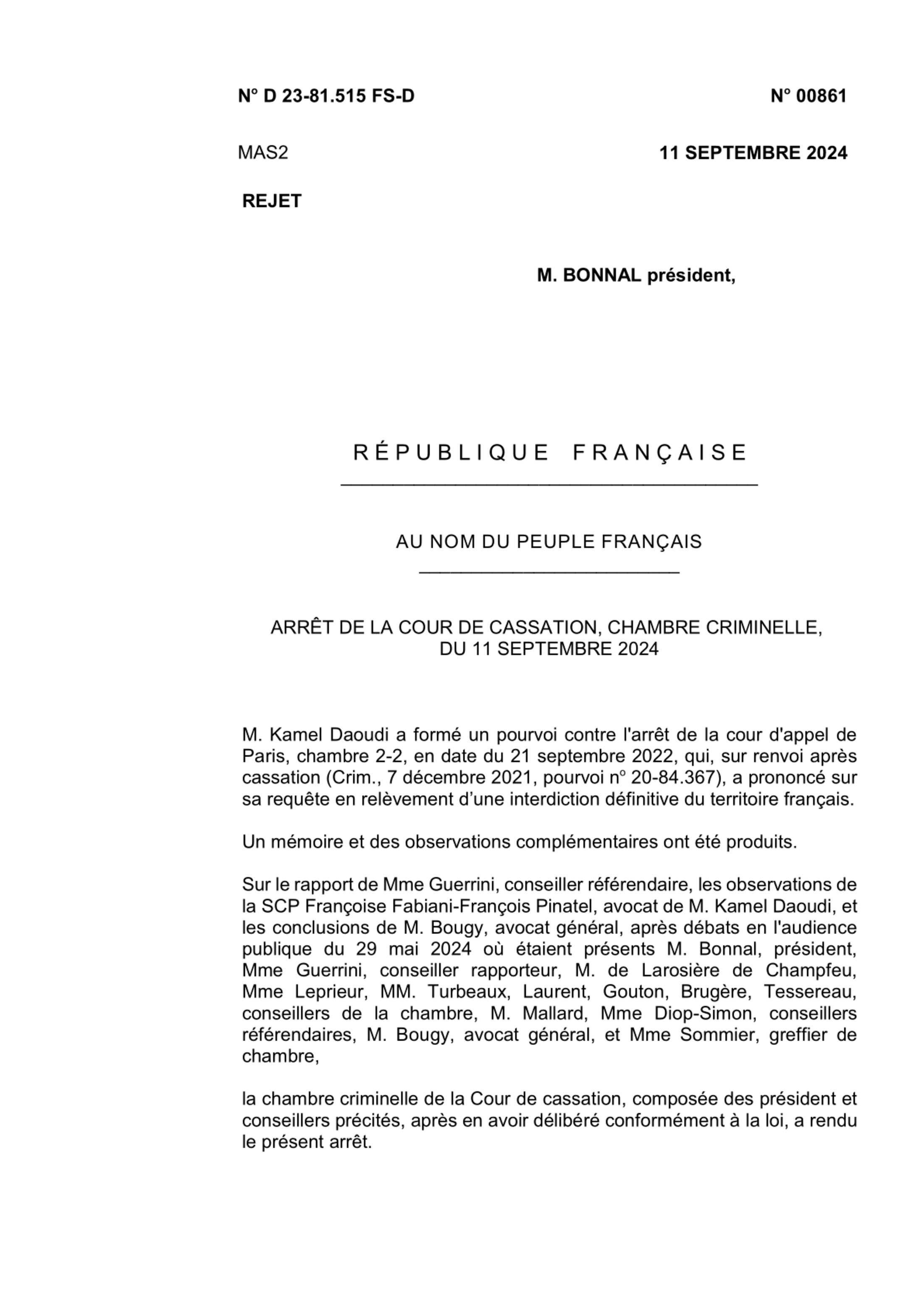

Le 11 septembre 2024, la Cour de cassation a rendu son arrêt.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Fil Twitter de l'audience du 22 juin 2022

Cet ultime arrêt met fin aux recours internes – c’est-à-dire nationaux – et me permettent ainsi de saisir la CEDH sur le fond du contentieux qui m’oppose au gouvernement français.

La CEDH m’avait en effet débouté, le 14 septembre 2023 car elle avait estimé que je n’avais pas épuisé tous les recours internes. C’est désormais chose faite.

Agrandissement : Illustration 7