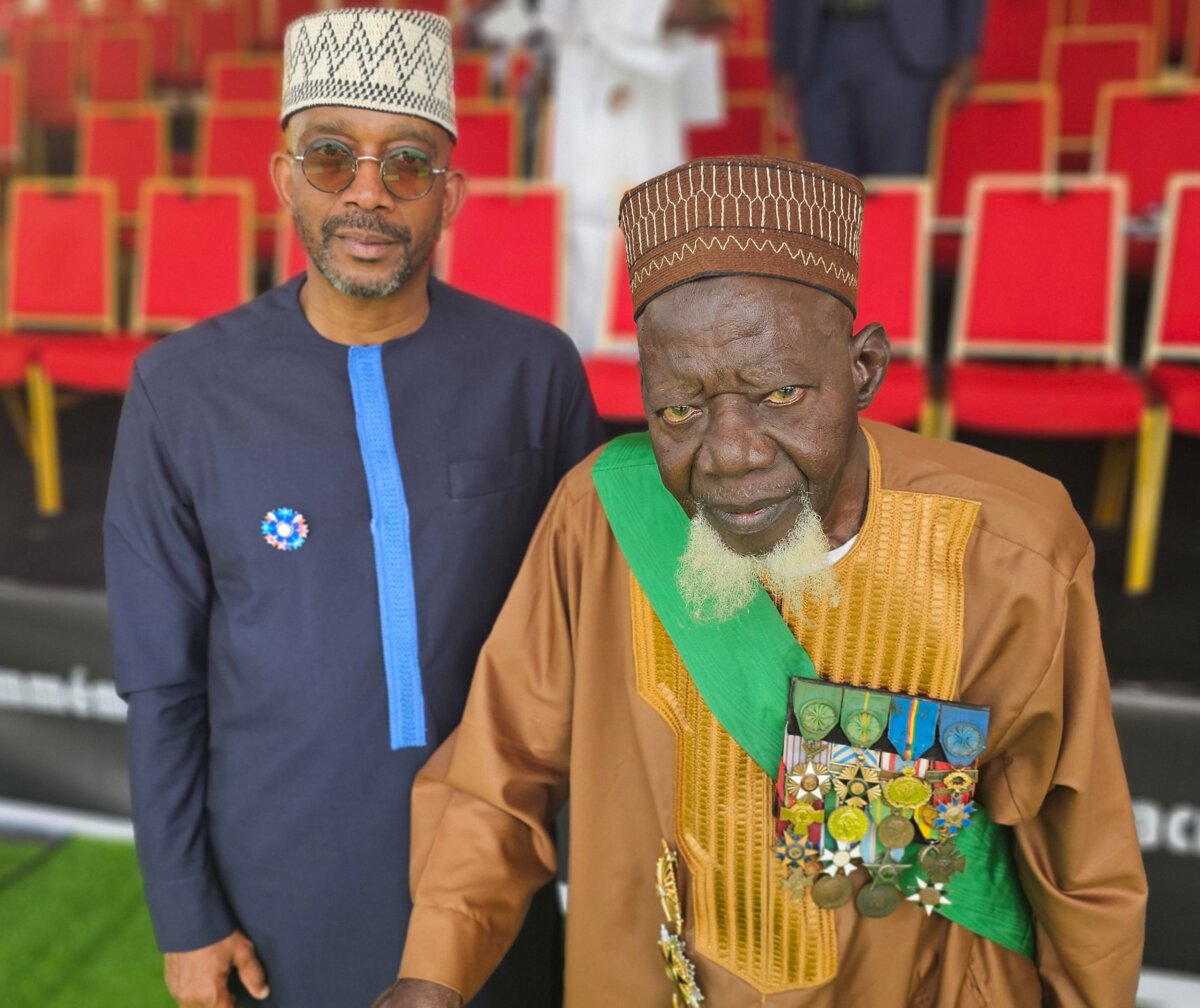

Agrandissement : Illustration 1

Si le nouveau régime sénégalais, fidèle à ses engagements de remise en cause de la colonialité héritée de la conquête française, semble avoir pris la mesure de l'importance de cette histoire pour le devenir des populations africains, le président français, Emmanuel Macron, aux abonnés absents, s'est contenté d'une lettre au président Bassirou Diomaye Faye pour exprimer sa reconnaissance du massacre colonial de Thiaroye.

Le 1 décembre 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais, trente-cinq soldats, selon la première version officielle, plusieurs centaines selon certains historiens, ont été exécutés sur ordre d’officiers de l’armée française au camp de Thiaroye. Présentés comme des « mutins », ces soldats de la seconde guerre mondiale, originaires des anciennes colonies françaises d’Afrique de l’Ouest, réclamaient leur reliquat de soldes après les services militaires sur le front de la seconde guerre mondiale en Europe. 34 tirailleurs sont jugés le 6 mars 1945, condamnés à de lourdes peines de prison.

Historiens, africains et français, artistes de tous bords et nombreux militants n'ont cessé pendant 80 ans de remettre en cause la version officielle mensongère de l'Etat français présentant ces évènements comme "la répression sanglante" d'une mutinerie de soldats.

Jusqu'à ce que les nouvelles réalités géopolitiques rendent intenables cette imposture mémorielle et qu'arrive la première brèche. En juillet 2024, l'Etat français déclarait "Morts pour la France", six parmi les tirailleurs qui ont fusillés par leurs propres officiers français.

Parce que pour la première fois dans l’histoire militaire, la mention « Mort pour la France » est attribuée par l'État à des soldats morts suite à une exécution extrajudiciaire commise par ses propres services, il importe que le massacre colonial de Thiaroye soit officiellement reconnu par la France en ce 80e anniversaire d’un drame colonial encore inflammable.

Si la lettre du président Emmanuel Macron est l'une des premières victoire de la mobilisation portée par le Collectif français du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye a porté ses premiers fruits, il convient cependant de garder prudence et mesure.

En effet, il faut saluer ce geste. Cependant, je dois avouer que je suis très sceptique, voire même déçu des modalités de cette reconnaissance.

D'abord puisque le président Emmanuel Macron n’a pas fait de déclaration directe. Quand on sait dans quelles conditions ce massacre a eu lieu, le nombre de victimes, l’étendue du mensonge d’État qui a été entretenu pendant 80 ans, je crois qu’à minima, le président devrait annoncer lui-même cette reconnaissance.

Et puis le fait qu'aucune mesure n'ait été annoncée, ni par le président français ni par son ministre des affaires étrangères, dépêché aux cérémonies commémoratives de ce dimanche au Sénégal, interroge quant à la sincérité des autorités françaises.

Pour faire face à ce passé, pour le connaître, le comprendre et pour bâtir un avenir à la mesure des enjeux éthiques de civilisation qui se dressent devant nous. Non pas à coups de mesures individuelles ou de déclarations médiatiques mais à travers des actes forts et concrets qui engagent la nation française. Car, au-delà de la vérité, le massacre des Tirailleurs de Thiaroye exige un sursaut moral pour que le droit, celui de la représentation nationale, vienne parachever cette exigence de justice. Loin des polémiques infondées, la priorité est à la réconciliation des mémoires, à l'apaisement des passions, tant en France qu'avec les peuples auxquels nous lie ce passé commun et, plus encore, un avenir que nous voulons écrire ensemble.

Il est urgent désormais d’ériger Thiaroye en lieu transnational de mémoire, d’histoire, de savoir, de pédagogie, de transmission, de culture et de débat. C’est de cette manière que nous pourrons combattre le racisme, les préjugés et l’ignorance. C’est une condition impérieuse pour que nous vivions ensemble de manière sereine et apaisée.

La lutte pour la justice mémorielle doit continuer. J'invite tout le monde à amplifier cette pétition en la partageant au maximum.