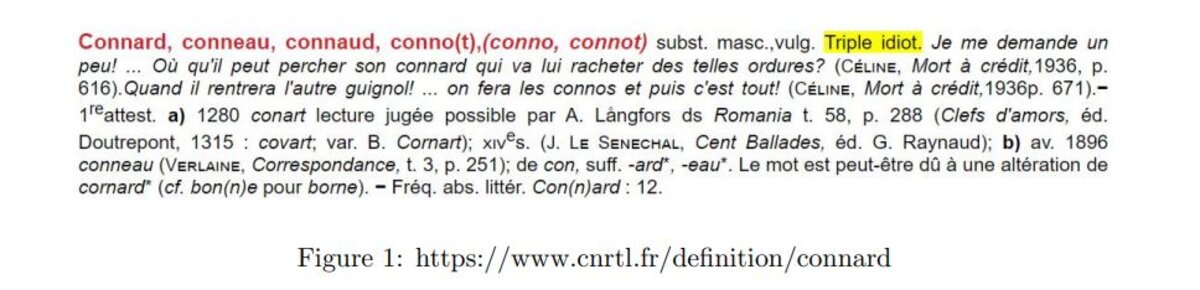

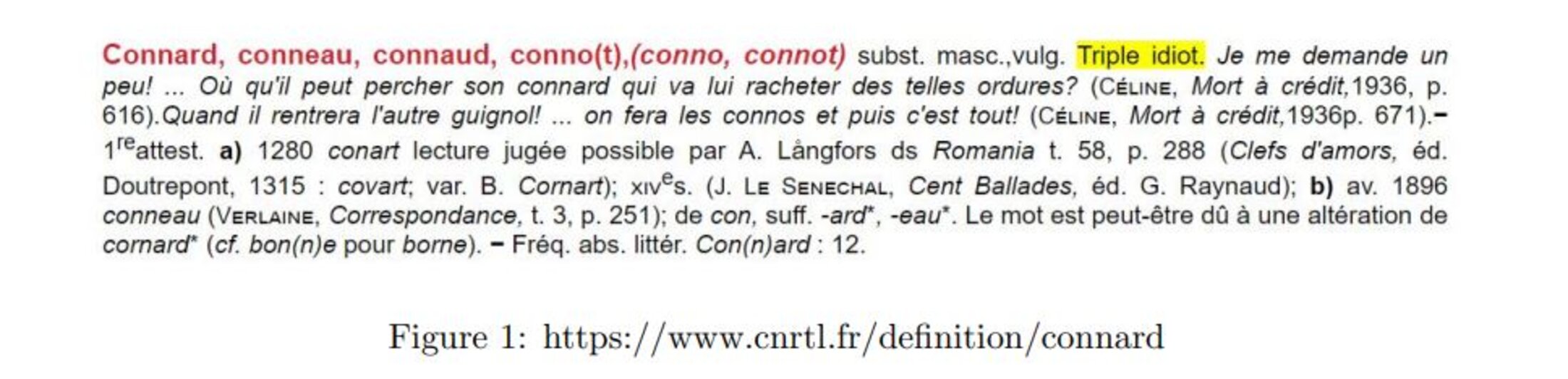

Agrandissement : Illustration 1

Un jour le gros con fut affublé du nom de connard, ou conard, au choix. Beaucoup de choses ont été écrites sur les cons. Mais les connards sont quand même une race à part. Plus hostile, plus sauvage, le connard se cabre dès lors qu’il sent les rênes du bien vivre ensemble lui serrer les mors. Le connard est vraiment un connard, et on préfèrerait ne pas croiser sa route. Problème. Le connard pousse partout et n’a pas de plume sur la tête qui permettrait de le reconnaitre. C’est fâcheux, car la chasse aux connards n’étant pas interdite, nous aurions pu nous en débarrasser, plutôt que de chercher seulement à nous en protéger.

Alors que faire ? Heureusement, la science avance. Certes, il n’existe pas de gène du connard. Mais il semblerait que certains traits de caractères typiques du connard soient mieux représentés dans certaines activités, loisirs ou métiers, ce qui permettrait alors de les localiser pour mieux les éviter. Cet article ne pointe pas du doigt, mais s’interroge sur les conditions d’émergence de la connerie qui sembleraient effectivement plus favorables chez. . . l’homo œconomicus.

Les preuves scientifiques

Il se trouve que le connard typique serait caractérisé par 3 traits de caractères bien précis : le machiavélisme, le narcissisme, et une certaine tendance à la psychopathie. On appelle cela la Triade noire.

- Le machiavélisme définit cette tendance à imaginer tous les moyens possibles pour atteindre un objectif. La fin justifie les moyens. Il s’agit d’un thème fort de l’économie, l’utilitarisme (J.Bentham). A opposer à l’impératif catégorique de Kant, qui lui ne fera rien à l’encontre de ses principes. Pour résumer la chose, on imagine Kant et Bentham sur un bateau : si Bentham tombe à l’eau et ne sait pas nager, Kant ira le chercher sans se poser de questions ; si Kant tombe à l’eau et ne sait pas nager, Bentham se dira que peut - être il devrait rester à bord pour au moins en sauver un...

- Le narcissisme définit cette tendance à se trouver meilleur, supérieur, aux autres, et à le faire savoir. Le narcissique a une énorme confiance en lui, un égo à la hauteur de ses ambitions, et pense sincèrement que s’il est mieux que vous c’est qu’il le vaut bien. Le narcissique ne pense pas qu’il est narcissique, s’il a le point sur la hanche c’est parce qu’il est comme ça. C’est l’autre qui fait de lui un pédant. Parfois, il lui arrive même d’être incompétent : on appelle cela un incompédant. Pas si rare que cela en vérité.

- La psychopathie définit cette tendance à enfreindre les normes sans ressentir aucune gêne ni éprouver aucun remords. Il peut être amené à commettre un acte complètement immoral juste pour obtenir un petit profit, par simple pulsion, ou juste pour voir votre réaction. Le psychopathe n’est pas obligé de l’être, c’est pour cela qu’il est imprévisible. Souvent, ce sont les circonstances qui font de lui l’être nuisible qu’il vaut mieux ne pas croiser alors. Le psychopathe ne vous en veut pas, il n’a rien contre vous. Vous êtes juste là au mauvais moment, sur son chemin.

Nous sommes tous éligibles au statut de connard, mais certains semblent cocher davantage de cases que d’autres, en particulier donc les cases de la Triade noire. Ceux - là sont ceux dont le comportement serait typé œconomicus. C’est en tout cas le verdict de la recherche empirique sur le sujet (The Dark Triad across academic majors). Ainsi, on ne compte plus les études soumettant différentes catégories de populations aux tests de la Triade noire, avec à chaque fois le même résultat : la Triade noire y est davantage représentée chez les personnes exerçant ou étudiant dans les domaines de l’économie, de la finance. Ce résultat résiste à l’âge, au genre, à la nationalité, et aux différences. Du solide.

Comment expliquer ce résultat un peu troublant ? Y a-t-il un moyen d’y apporter quelque fondement théorique ? Pouvions – nous nous en douter ? A vrai dire, il existait bien quelques indices qui auraient pu nous mettre la puce à l’oreille. Par exemple, ne dit-on pas que : l’homo œconomicus peut vous marcher dessus si cela lui permet de s’élever un peu ; il peut s’attribuer presque la totalité du gâteau s’il estime qu’il le mérite ; il peut vous dire que s’il échoue dans tous ses projets c’est parce que vous êtes un connard ; il peut vous vendre un truc qui en vaut la moitié et dont vous n’avez pas besoin. . .

Des indices troublants, certes, mais insuffisants. Alors on monte d’un cran, cherchant des indices plus nobles. On invoque alors les multiples biais comportementaux qui font de nous des rationnels imparfaits. Nous faisons des choix parfois débiles et incohérents. On parlera de la rationalité limitée (Herbet Simon, prix Nobel d’économie en 1978), de la théorie des perspectives (Daniel Kahneman and Amos Tversky, prix Nobels d’économie en 2002). Ces biais nous blessent, nous piquent à l’égo, mais pas davantage.

Nous nous croyions omniscients, capables de décider au mieux de nos intérêts. Mais non. Nous manquons d’information, nous savons que nous ne savons pas, et parfois nous ne le savons même pas. Rien de méchant en vérité. Ces réserves quant à notre rationalité font de nous des cons à temps partiel, mais pas des cons continus. Nous sommes un peu cons, mais pas suffisants pour être des connards.

Le connard rationnel

Alors, il faut peut - être creuser encore. La critique qui a été faite jusqu’à présent de l’hypothèse de rationalité vise juste mais tire mal. Il faut garder la prise jusqu’au bout, pour bien atteindre le centre de la cible : la rationalité dans ses fondements intimes. Si l’homo œconomicus est un connard, c’est que forcement la rationalité comme hypothèse centrale est foireuse dès le départ. On obtient alors des résultats troublants, des plus populaires aux plus spectaculaires.

Le dilemme du prisonnier : si vous interrogez deux prisonniers dans deux pièces séparées pour les faire parler, ils finiront par s’accuser l’un et l’autre, alors qu’une meilleure solution eut été qu’ils se fassent confiance et se taisent. Problème, le prisonnier est un rationnel comme les autres, et c’est parce qu’il est rationnel que sa stratégie optimale est de balancer l’autre. Les prisonniers ont donc raison d’avoir tort. Bon, on vérité on s’est aperçu que dans la vraie vie avec de vrais gens, le dilemme du prisonnier n’était pas toujours un dilemme. Concrètement, les expériences de laboratoire montrent que les joueurs se font parfois confiance, ce qui propose deux explications possibles : soit les joueurs sont débiles puisqu’ils ne font pas ce qu’il faudrait faire, soit c’est l’hypothèse de rationalité qui est débile (on dira inadaptée ou trop restrictive).

Cette hypothèse de rationalité a donc tout l’air d’un piège à cons, qui peut vite dégénérer si on la laisse faire. En effet, imaginons que A soit rationnel mais pas B. Si B pose sa main sur le bouton nucléaire, parce qu’il est un peu distrait ou benêt, alors A très rationnel en déduira qu’il doit faire de même : A prendra donc une très mauvaise décision à partir d’une très mauvaise déduction. Il est toutefois possible que A fasse preuve de bon sens et se dise quand même, réfléchissons un instant, c’est certainement une erreur, B ne peut pas appuyer sur le bouton nucléaire, B sait bien que je sais qu’il sait que je sais. . . que je vais aussi appuyer sur le bouton nucléaire. Oui probablement, mais il n’est pas non plus exclu que B appuie finalement sur le bouton, parce qu’il agit sous l’emprise d’un ressentiment et non pas d’un raisonnement, ou parce qu’il est un vrai connard tout simplement. Bref, l’homo œconomicus déduit trop à partir de trop peu. Et cela peut l’amener à passer pour un vrai connard, alors que dans le fond il ne l’est peut- être pas vraiment.

En fait, on se pose trop de questions. Pas besoin que nos deux joueurs du dilemme du prisonnier, ou nos deux joueurs nucléaires A et B discutent et finissent par trouver un arrangement. En effet, la théorie économique s’est aperçue que chacun pouvait décider dans son coin et que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il suffit que chacun choisisse au mieux de ses propres intérêts, et l’intendance suivra. Un miracle formel se produit alors : la théorie économique nous prédit la réalisation d’un équilibre naturel et optimal, sans besoin d’aucune aide extérieure, ni politique ni divine : le fameux laissez faire. Un équilibre qui ressemble au meilleur des mondes, optimum de Pareto de son petit nom. Il s’agit d’un équilibre où il est impossible d’améliorer le sort de l’un sans dégrader celui d’un autre. Cela ressemble à un monde parfait, mais en regardant de plus près on aperçoit les malfaçons. . .

En effet dans cet équilibre parfait, prendre juste un peu à celui qui détient presque tout pour en donner à ceux qui n’ont pas grand - chose ne sera pas considéré comme souhaitable. Et pour cause, on réduirait alors le bien - être d’au moins une personne. . . celle qui détient presque tout et qui aurait alors un peu moins que presque tout. Il n’en faut pas davantage pour que notre équilibre cesse d’être optimal.

Pas grave, on cherchera alors un autre équilibre nous menant tout droit au bien vivre ensemble. Peut - être, la théorie de la justice de Rawls ferait l’affaire, ou bien un utilitarisme feutré, une méritocratie assumée, un égalitarisme parfait. . . En cherchant rationnellement à résoudre le problème, il doit bien être possible d’en déduire la solution optimale. Et bien non. Et c’est encore à cause de cette fichue hypothèse de rationalité. C’est elle qui provoque une impossibilité technique de trouver la meilleure combinaison possible du bien vivre ensemble : c’est toute l’essence du fameux résultat négatif d’Arrow en 1951. Vous n’arriverez jamais à trouver un équilibre qui contente tout le monde. A chaque fois, il faudra faire l’impasse sur quelque chose. Presque parfait, mais pas parfait.

Et puis il y a pire encore. L’hypothèse de rationalité fait aussi pousser des résultats bizarres, comme celui de Derek Parfit qui nous dit en substance que s’émouvoir du sort des générations futures n’a pas vraiment de sens puisqu’elles ne sont pas l`a pour nous donner leur avis. Effectivement, vu comme cela, on comprend alors que l’hypothèse de rationalité porte en elle quelques conditions favorables à l’expression de comportements nuisibles au bien vivre ensemble. Le problème, c’est que l’homo œconomicus traine cette hypothèse comme un boulet, malgré toutes les nuances qui lui ont été apportées.

Conclusion

Gageons que l’Homo œconomicus a bien d’autres qualités, et qu’il n’est donc pas un connard. Mais il a donc quelques défauts dont il faut prendre connaissance pour mieux en prévenir les méfaits. Parmi ces défauts, beaucoup se résument ou fondent leur expression dans cette hypothèse de rationalité qui colle à la peau de notre homo œconomicus.

L’hypothèse de rationalité a évidemment bien des vertus, et a fait ses preuves dans bien des domaines. Mais elle est donc aussi capable de produire quelques comportements indésirables, comme lorsqu’elle mise au service d’un capitalisme débridé, nous rappelle Dany – Robert Dufour dans son livre (Baise ton prochain...) en réaction à sa sidération devant la fable des abeilles de Mandeville.