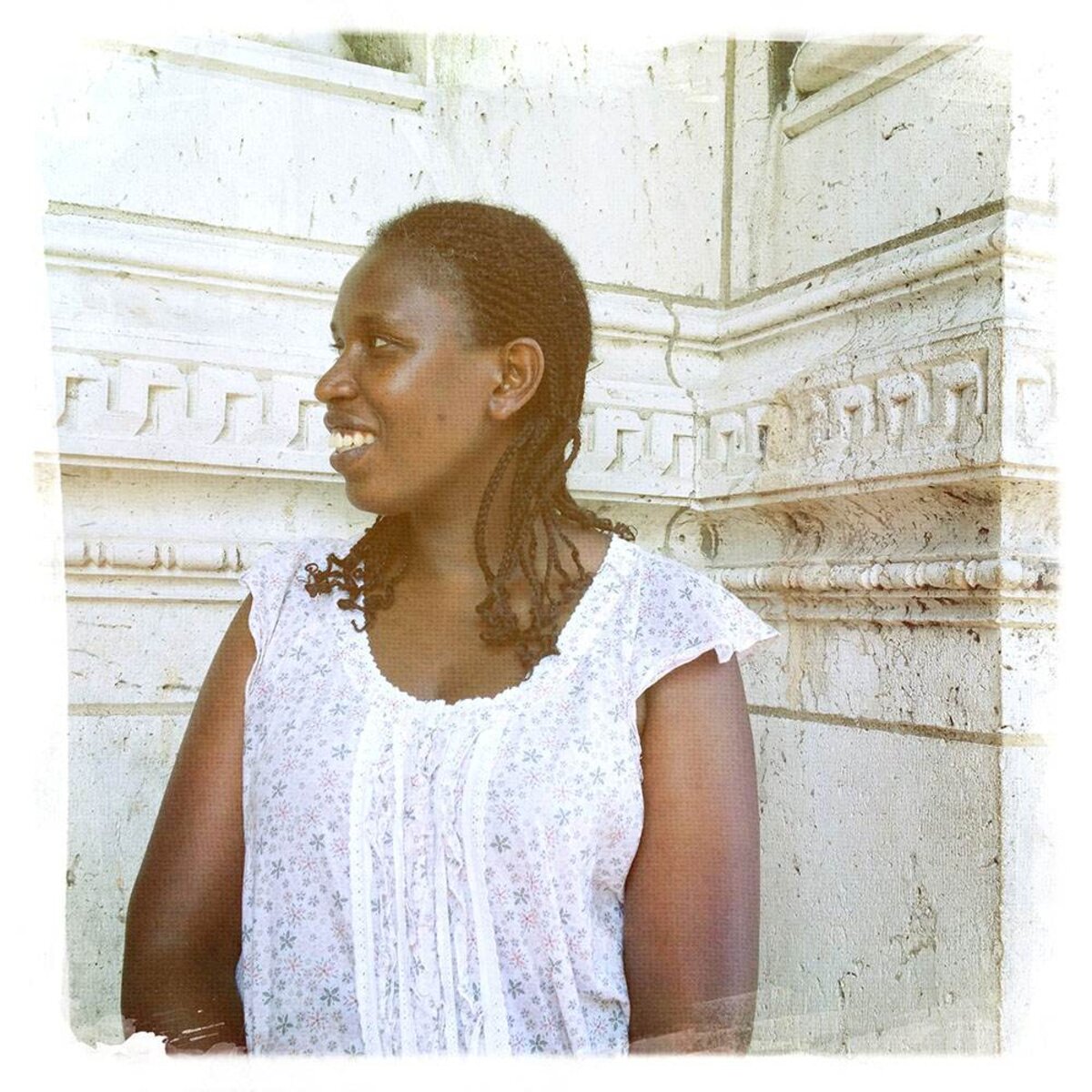

Agrandissement : Illustration 1

Réfugiée politique en France, Marie-Grâce a dû fuir le Rwanda. Sur la butte Montmartre, une colline connue de tous les Rwandais de Paris, elle évoque des souvenirs douloureux, la difficulté de faire venir ses enfants en France, la reconstruction d’une vie. En un mot : l’exil.

Par une après midi caniculaire de juillet, nous retrouvons Marie-Grâce au pied de la butte Montmartre. Elle nous entraine pour visiter ce coin de Paris qu’elle aime particulièrement : « c’est une colline et ça me rappelle mon pays. Au Rwanda il y a plein de collines, c’est pour ça qu’on l’appelle le pays aux mille collines. »

Arrivée en France en 2006 après la disparition de son mari, Marie-Grâce a obtenu le statut de réfugié politique en 2009, ses trois enfants n’ont pu la rejoindre qu’en 2011. Bien sûr, les rues de Montmartre emplies de touristes et le macadam brillant sous le soleil semblent loin de l’Afrique ; mais les grands arbres, les escaliers ombreux, les pelouses accueillantes, la fontaine, tout cela forme une atmosphère particulière qui peut rappeler à Marie-Grâce la province du sud du Rwanda où elle vivait.

Au cœur de la vie sociale

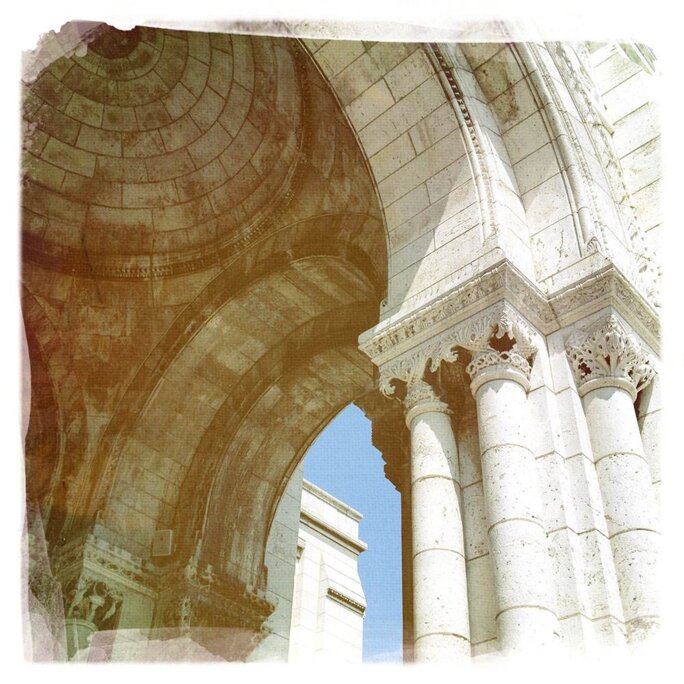

Gravir la butte, c’est également monter vers le Sacré Cœur qui la domine massivement : « La rue qui monte, avec une église en haut, ça me rappelle mon pays, c’est pour ça que j’aimais venir ici quand j’étais seule. Je venais m’y reposer. C’est une amie qui m’a amenée à Montmartre, tous les rwandais connaissent cet endroit » dit-elle. Au Rwanda l’église est au cœur de la vie sociale : « chez nous, il n’y a pas de plaque indiquant le nom des rues. Quand on cherche quelqu’un on va à l’église, on demande et on vous dit où habite celui qu’on cherche. » Nous montons les marches du grand escalier et Marie-Grâce dit doucement : « Ma famille est croyante, je suis croyante aussi. »

A l’aéroport, ils ne m’ont pas reconnue

Nous nous dirigeons lentement vers l’église et soudain, juste avant le porche, Marie-Grâce s’arrête : « Je suis venue seule en Europe, c’était mes parents qui gardaient les enfants. Pour les faire venir ici ça a été très dur. Pour le rapprochement familial, on me disait “vous n’avez pas de preuve que votre mari ait disparu… est-ce qu’il est d’accord pour qu’ils viennent ?” Et puis au Rwanda, il faut que ce soit les parents qui demandent le passeport des enfants, donc mes parents ne pouvaient pas le faire, le consulat ne voulait pas. Alors je les ai fait passer en Ouganda, ma belle sœur qui vit en Belgique connaissait des gens là-bas, mais ses amis ont quitté le pays. J’ai mis les enfants en pension, il a fallu que je les change d’internat. Ils sont restés en Ouganda pendant onze mois et ils étaient presque tout le temps seuls. La Cimade a beaucoup aidé pour qu’ils aient l’autorisation de venir, mais ça a pris beaucoup de temps. Pour eux et pour moi c’était très dur. À l’aéroport, quand ils sont arrivés, ils ne m’ont pas reconnue. » Au milieu d’un flot de touristes, nous entrons dans le Sacré Cœur. Étonnamment, malgré la foule, il règne une atmosphère recueillie : grâce au service d’ordre, courtois mais ferme, les photos sont strictement règlementées, le silence est total. Nous faisons le tour de l’église, les cierges brillent, beaucoup de gens sont en prière. Une atmosphère de foi, paisible et réconfortante qui, certainement, a soutenu Marie-Grâce pendant toutes ces années où elle s’est battue pour réunir sa famille. Elle aurait souhaité s’établir en Belgique où elle a de la famille et des amis. Mais le passeur lui avait obtenu un visa français : « Moi je ne le savais pas. Les Belges m’ont dit : “puisque tu as un visa français, tu dois aller en France pour demander l’asile politique.” J’aurais préféré rester en Belgique, je ne connaissais personne ici, mais je suis venue. »

Des souvenirs douloureux

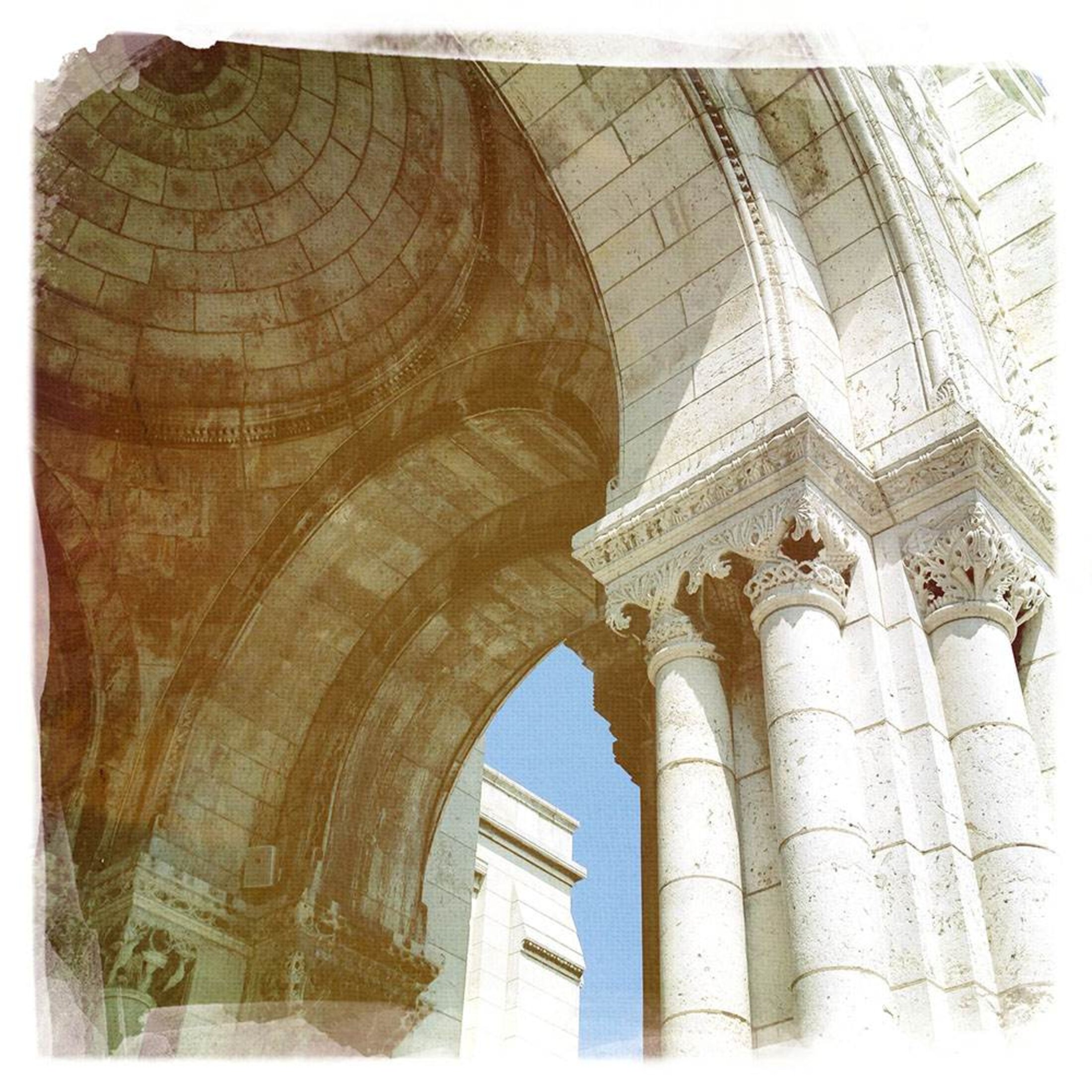

Agrandissement : Illustration 2

Nous redescendons boire un verre au pied de la butte. Dans le café, Marie-Grâce se souvient : « Cette guerre… c’est compliqué. On vivait tous ensemble ; dans les familles il y avait des hutus et des tutsis ; les voisins aussi, c’était mélangé. Et tout d’un coup... Même pour nous c’est impossible à comprendre… Il y a des régions où il n’y avait plus d’hommes : ils étaient morts ou en prison, et après il y a eu les vengeances… » Elle avait 19 ans pendant le génocide, son premier fils est né deux ans après.

Elle essaie de ne pas trop y penser, mais les enfants posent des questions, ils voudraient comprendre ce qui s’est passé. Leur acclimatation en France a été un peu difficile : « ils ne parlaient pas du tout le français. Ils ont eu du mal à s’habituer, la culture, la cuisine, pour eux tout est différent. Le climat aussi : au Rwanda il fait toujours la même température, il ne fait pas trop chaud ou trop froid comme ici. Et puis, ils ont perdu leurs amis. Au début ils disaient “ce n’est pas un pays pour vivre.” » Mais ils s’adaptent peu à peu. Grâce aux classes d’accueil, ils ont rapidement appris le français, leur scolarité marche bien. L’aîné qui a 17 ans veut être électricien, l’an prochain il va préparer un baccalauréat professionnel ; le second voudrait être professeur de gymnastique, il fait du foot, du basket, il est bon dans tous les sports. Leur petite sœur aimerait s’occuper d’enfants. Un peu comme sa maman : au Rwanda, Marie-Grâce était institutrice. Ici, il a fallu d’abord qu’elle apprenne le français – elle parlait le kinyarwanda et l’anglais –, puis elle a suivi une formation et maintenant elle est auxiliaire de vie.

Après avoir été hébergée dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile, tous vivent actuellement dans un foyer de La Cimade en Île-de-France. Les enfants sont dans une chambre, leur mère dans une autre, et cela ne facilite pas la vie familiale. Ils aimeraient trouver un appartement, mais en région parisienne, c’est bien difficile. Ce sera peut être possible, avec l’aide de La Cimade. Marie-Grâce espère !

Élisabeth Dugué

Article publié dans Causes Communes