Rassurez-vous, durant la saison estivale, la rédaction de Mediapart ne part pas (toute en même temps) en vacances, et votre journal en ligne continuera de vous tenir informé·es de l’actualité nationale et internationale. Mais à toutes celles et ceux qui souhaitent s’ouvrir l’esprit, loin du quotidien mais en restant concernés par la marche du monde, nous proposons de décaler notre regard pour mieux comprendre la crise climatique, mieux s’interroger sur l’histoire contemporaine, mieux décrypter le progrès des sciences ou regarder autrement la littérature d’horizons divers, à travers plusieurs séries historiques, intellectuelles, politiques ou populaires. Encore une bonne raison de s’abonner à Mediapart !

Voici l’essentiel du menu de nos grands reportages et enquêtes estivales d’ici à la fin du mois d’août :

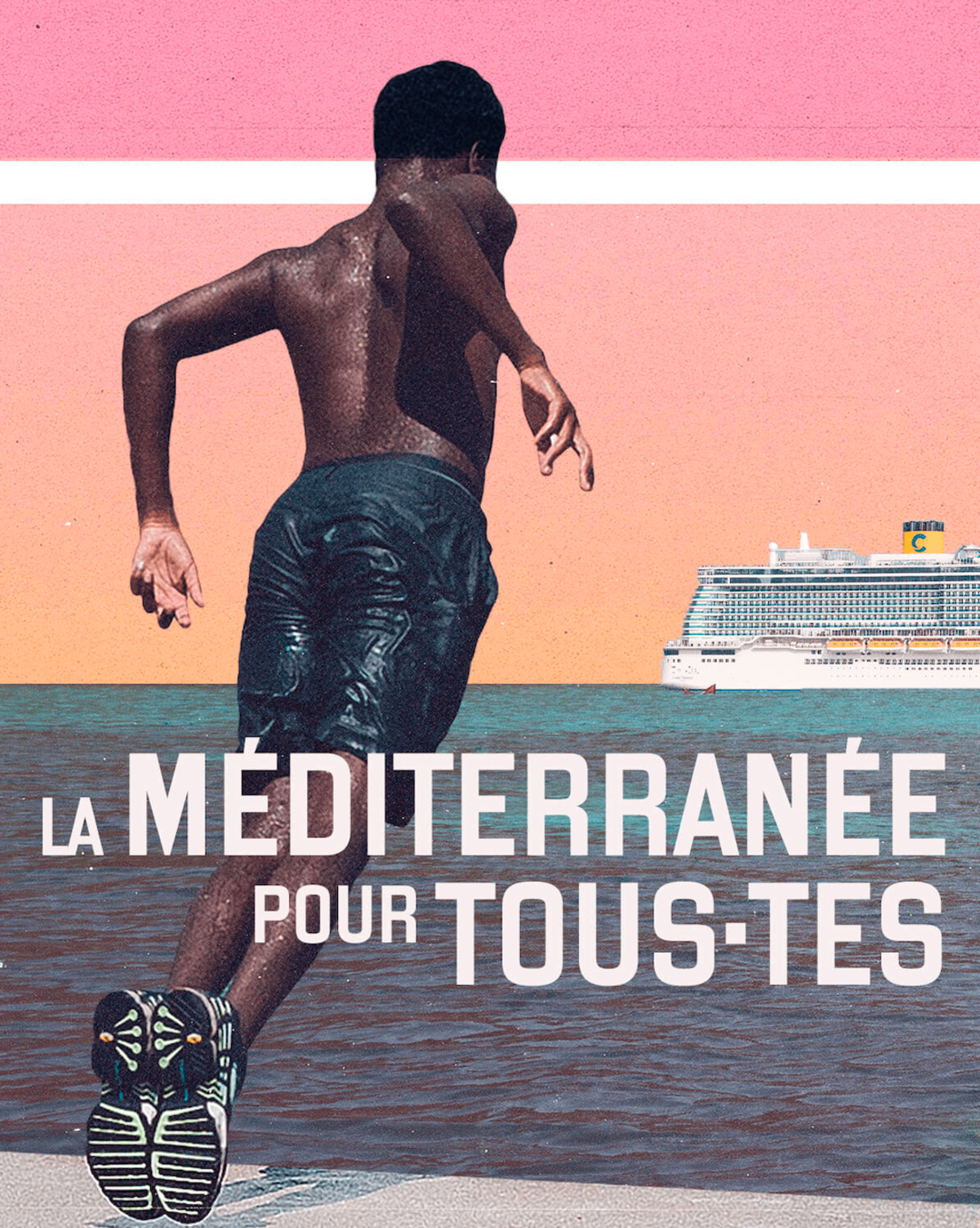

La Méditerranée pour tous·tes

Agrandissement : Illustration 1

À la rencontre de tous·tes celles et ceux qui se battent pour sauver la Méditerranée. Partager les plages marseillaises, restaurer la biodiversité en Camargue, préserver les posidonies de Porquerolles, protéger les villes contre les bateaux de croisière géants, ou encore surveiller les effets de la hausse des températures de l’eau : les luttes ne manquent pas. Vous pouvez retrouver cette série ici.

L’outre-mer à deux vitesses

À l’époque où les outre-mer étaient des colonies, le traitement des agent·es de l’État français y était augmenté d’une part substantielle, et parfois même doublé, afin de les rendre attractifs : c’était le « supplément colonial ». Des décennies plus tard, la sur-rémunération a survécu aux changements de statuts et creuse les inégalités. Elle fait grimper les prix des billets d’avions, vide Guadeloupe et Martinique de leur population, entretient la pauvreté à Mayotte... Vous pouvez retrouver cette série ici.

L’impossible justice internationale ?

Du Tribunal pénal international pour l’ancienne Yougoslavie, expérience pionnière se voulant impartiale, à la récente mise en accusation de Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, en passant par les difficultés à juger les crimes imputés à l’Armée de libération du Kosovo, Mediapart interroge les failles de la justice internationale, souvent accusée de réserver ses sentences à l’Afrique. Vous pouvez retrouver cette série ici.

La reconnaissance faciale a changé leurs vies

Ils sont argentin, ouïghour, russe ou bélarusse, et leurs vies ont été touchées par le nouvel âge du contrôle social, premières victimes avant tant d’autres de la surveillance généralisée. Parti à leur rencontre, Mediapart vous raconte leurs histoires face aux technosciences. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Une histoire dépoussiérée du Royaume-Uni

Agrandissement : Illustration 2

Des femmes aux monarques queers en passant par l’héritage du colonialisme, de Cardiff à Édimbourg ou Belfast, de nouvelles recherches historiques ont entrepris d’écrire une histoire britannique plus « honnête », plus diverse, au total plus respectueuse des hommes et des femmes qui l’ont vécue, conduite ou subie. Sans l’édulcorer ni l’enjoliver, et en naviguant entre les écueils de l’anachronisme. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Dans les coulisses de la food science hollandaise

Plongée dans le campus de Wageningue aux Pays-Bas, à la rencontre de l’université agronome la plus prestigieuse au monde, avec 14 000 étudiant·es, des centaines de chercheur·es et doctorant·es – parmi lesquels les principaux étudiants étrangers sont chinois et italiens. Où l’on découvre, avec effroi ou enthousiasme, à quoi va ressembler l’agriculture, l’élevage, l’alimentation transformée de demain, dans le monde entier. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Le Toulouse Football Club, de la datcha à la data

En soixante ans, le Toulouse Football Club est passé des mains d’un milliardaire communiste à celles d’un fonds d’investissement américain. Le « Tef », vainqueur de la Coupe de France au printemps dernier, est devenu le club français emblématique d’un nouveau « football statistique » qui divise. Sous le regard pragmatique des supporters qui, eux, n’en jugent que par les résultats. Vous pouvez retrouver cette série ici. Vous pouvez retrouver cette série ici.

#MeToo, tensions et débats

La révolution féministe occupe désormais des tables entières dans chaque librairie. Au milieu de tracts polémiques et de publications opportunistes émerge toute une réflexion sur ce que ce moment a déjà produit, ce qu’on peut encore en attendre, ce qu’il fait basculer et ce qui peut le bousculer. Tentative de cartographie en sept épisodes. Vous pouvez retrouver cette série ici.

De Sollers à Beigbeder : la grande dérive de la littérature française

Agrandissement : Illustration 3

Ils s’appellent Michel Houellebecq, Yann Moix, Frédéric Beigbeder ou encore Sylvain Tesson. Au début des années 2000, ils pouvaient encore incarner l’impertinence, s’offrir des accents libertaires et se donner un vernis « de gauche ». Mais le temps et les évolutions de la société ont fini par révéler leur nature profonde : aujourd’hui, ils partagent toutes les peurs et les paniques morales de la droite de la droite. Histoire d’une dérive littéraire et politique. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Nuevas ficciones feministas

De l’Amérique du Sud à l’Espagne, le renouveau des mouvements féministes s’accompagne aussi de nouvelles manières d’écrire, et voit émerger de nouvelles autrices, comme la Péruvienne Gabriela Wiener, l’Argentine Gabriela Cabezón Cámara ou encore l’Espagnole Cristina Morales… Portraits de ces écrivaines encore trop peu connues en France, qui bousculent la littérature et le champ intellectuel de leurs pays. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Assia Djebar, immortelle pionnière

Un jour, la romancière algérienne Assia Djebar (1936-2015) a déclaré dans un entretien : « Je suis féministe parce que je suis algérienne. Je veux dire, en Algérie, même une pierre devient féministe devant l’oppression. » De son vrai nom Fatima-Zohra Imalhayène, cette fille d’un instituteur sera la première fille de sa famille à aller à l’école et à ne pas porter le voile, puis la première femme maghrébine à intégrer l’École normale supérieure dans les années 1950, à enseigner l’histoire moderne et contemporaine à Alger et à réaliser des films. Jusqu’à devenir la première femme musulmane à intégrer l’Académie française en 2005, où elle prononcera un discours très fort contre le colonialisme. Vous pouvez retrouver cette série ici.

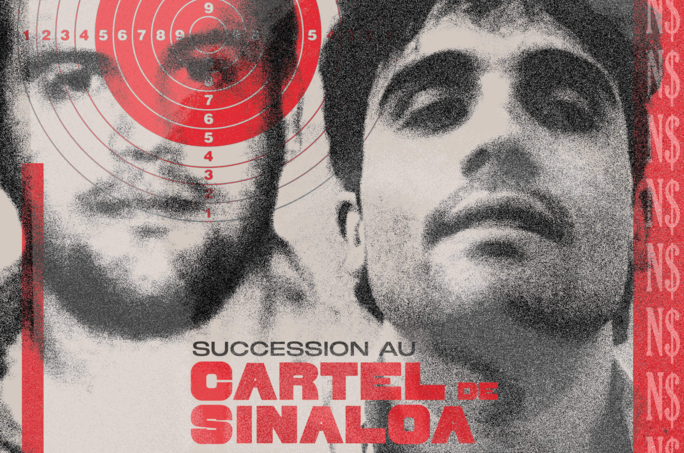

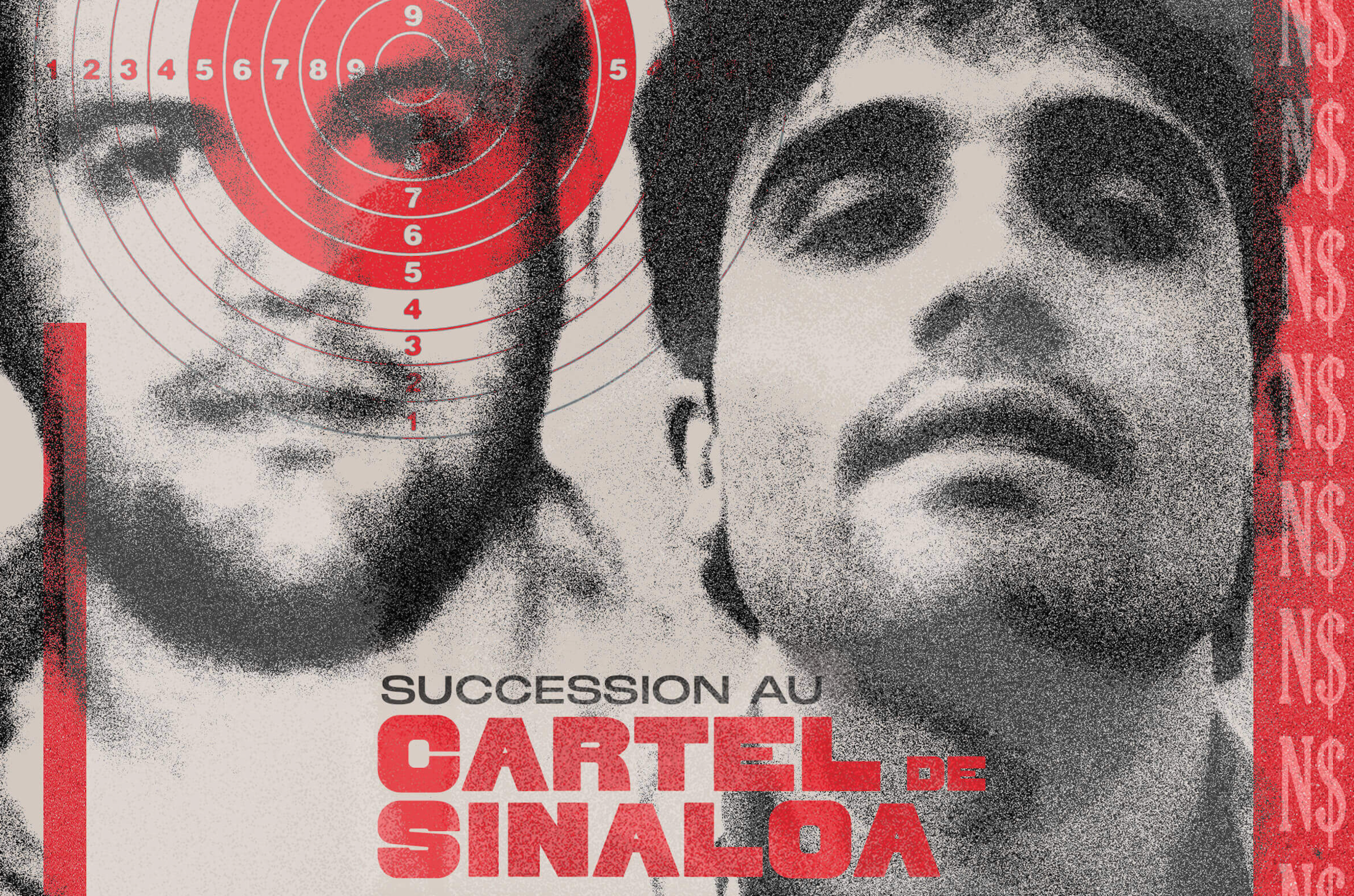

Sinaloa Succession

Agrandissement : Illustration 4

C’est une histoire de succession, une histoire de frontière, de petits et de puissants. C’est une histoire de violence, de rêve et d’ascension, d’argent – de beaucoup d’argent – de riches villas à Acapulco et de mort, de beaucoup de morts, aussi. C’est l’histoire du cartel de Sinaloa, version « Chapitos ». Les fils d’El Chapo sont accusés par les fédéraux américains d’avoir repris le flambeau après 2016 et l’extradition du père aux États-Unis. Ils sont suspectés de trafic de fentanyl, un opiacé synthétique bien plus puissant que la cocaïne, qui a fait plus de 100 000 morts par overdose aux États-Unis cette année. À partir d’interviews et de documents judiciaires issus des multiples procès qui ont touché le cartel, Mediapart retrace l’histoire d’une succession criminelle. Vous pouvez retrouver cette série ici.

La cité Lesage-Bullourde, Atlantide parisienne

Îlot insalubre détruit au tournant des années 1960, la cité Lesage-Bullourde est située sous les fenêtres des nouveaux locaux de Mediapart, entre l’avenue Ledru-Rollin et la rue de La Roquette, dans le XIe arrondissement de la capitale. Retour sur l’histoire de ce monde parisien disparu, en quatre épisodes. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Artistes derrière les barreaux

Dans son dernier rapport, l’ONG Freemuse le souligne d’emblée : il n’y a jamais eu autant d’atteintes à la liberté d’expression depuis une décennie. Les artistes sont confrontés de plein fouet à la censure. Pour des raisons politiques, mais aussi religieuses ou d’appartenance à des groupes ethniques minoritaires, certains se retrouvent emprisonnés. Portrait de six d’entre eux, dont l’histoire témoigne du rôle crucial de l’art, alors même que dans les pays occidentaux, un grand nombre d’artistes ont tendance aujourd’hui à se désengager. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Israël, la paix aurait trente ans

Il y a trente ans, le 13 septembre 1993, Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) signaient à Washington les accords d’Oslo. Puis deux ans plus tard, l’assassinat d’Yitzhak Rabin marquait le commencement de la fin de l’espoir de paix, l’accession au pouvoir de Nétanyahou en 1996 ouvre une période de trente ans de choix tous plus cauchemardesques, de l’érection du mur de séparation avec Gaza au mythe suprémaciste du Grand Jerusalem devenant réalité. Vous pouvez retrouver cette série ici.

L’exorciste : le mal se fait chair

Agrandissement : Illustration 5

Il y a 50 ans, William Friedkin révolutionnait le cinéma fantastique et livrait un chef-d’œuvre du genre. Les images de L’Exorciste hantent toujours l’inconscient collectif et effraient même, rien que d’y penser, celles et ceux qui refusent de les regarder. Et en y regardant de plus près, l’odeur de soufre vient autant de l’histoire que des anecdotes d’un tournage rendu impossible par un jeune réalisateur mégalomane. Mais en y réfléchissant bien, le premier blockbuster horrifique ne serait-il pas l’un des plus grands films sur les mystères de la foi ? Vous pouvez retrouver cette série ici.

Un commando dans les années de plomb

Lorsqu’il s’est accusé des assassinats de l’ancien braqueur et écrivain Pierre Goldman et du militant tiers-mondiste Henri Curiel, l’ancien mercenaire René Resciniti de Says, aujourd’hui décédé, n’imaginait pas ouvrir la boîte de pandore. Désormais visés par une enquête, ses anciens complices présumés, toujours vivants, apparaissent au grand jour, ainsi que les amis du tueur et ses soutiens. Le commando pourrait avoir commis d’autres meurtres. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Auvergne : château d’eau en péril

Avec ses sources thermales, ses prestigieuses marques d’eau en bouteille, sa puissante rivière Allier, l’Auvergne semble préparée à la crise climatique. Pourtant, même dans le « château d’eau de la France », des tensions apparaissent autour du partage de l’eau. Et les prévisions de sécheresse font ressurgir de vieux secrets qu’on aurait préféré laisser sous les flots. Et font renaître des débats autour d’un accès plus équitable à cette précieuse ressource et aux moyens de ne plus la dilapider. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Les mouvements silencieux des Européens

On ne les voit pas toujours, mais de multiples migrations silencieuses animent les sociétés européennes en permanence. Ce sont des citadin·es qui submergent les campagnes, des travailleuses et travailleurs contraints de quitter leurs familles pour mieux les nourrir, des retraité·es qui cherchent l’âge d’or à bas prix, des infirmiers et infirmières rejeté·s par leur pays… Des déplacements choisis ou contraints, qui modifient en profondeur les équilibres démographiques et culturels d’une Europe vieillissante. Vous pouvez retrouver cette série ici.

En Floride, sur les pas de Ron DeSantis

Le gouverneur républicain, réélu à la tête de l’État en 2022, vise désormais la Maison-Blanche. Mais sur son terrain, les choses ne sont pas si simples. Du conflit avec Disney à la victoire à Miami, de l’éducation aux entreprises, de l’emprise sur l’université de Sarasota à la défaite à Jacksonville, Mediapart a parcouru une Floride divisée par la croisade contre le « wokisme » menée par Ron DeSantis. Vous pouvez retrouver cette série ici.

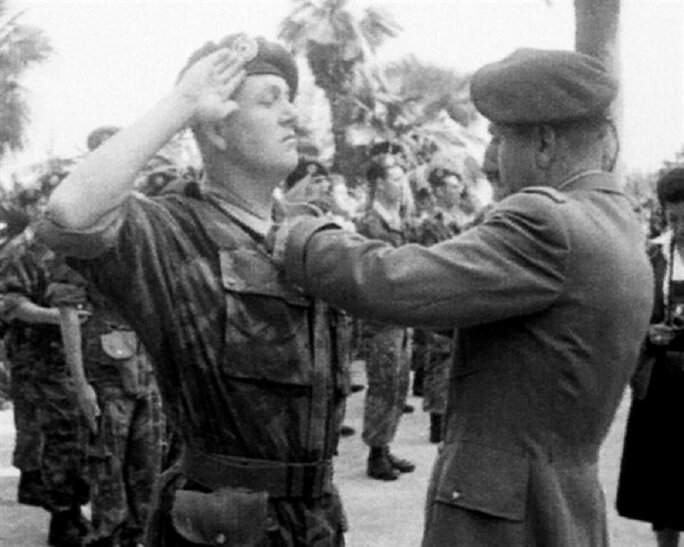

Le Pen en Algérie : lutter contre l’oubli

Agrandissement : Illustration 6

Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national devenu Rassemblement national, a d’abord revendiqué d’avoir pratiqué la torture avant de faire volte-face. Alors qu’un certain négationnisme se fait jour, Mediapart revient sur les trois mois du lieutenant d’extrême droite à Alger, en 1957, et rassemble des témoignages jusque-là épars. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Héroïnes des indépendances africaines

En juillet 1962, des militantes venues de quatorze pays africains, et ayant participé à la lutte pour la décolonisation, se réunissent au Tanganyika (aujourd’hui Tanzanie) pour la première Conférence des femmes africaines. Mediapart retrace le parcours de quatre figures féminines de la résistance au système colonial français, qui peuvent être considérées comme des initiatrices du féminisme moderne en Afrique. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Bretagne à prix libre !

Bien loin des autoroutes culturelles numériques, la Bretagne rurale incarne un territoire où la culture demeure un espace d'émancipation et de résistance à l’uniformisation des pratiques, en dehors de tout circuit marchand. A travers une série de cinq reportages, Mediapart vous propose une immersion dans des lieux singuliers à travers le Finistère et les Côtes d'Armor, tenus à bout de bras par des acteurs et des actrices du territoire qui mettent au cœur de leur démarche l'esprit « do it yourself » et la culture populaire. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Des idées oubliées pour rénover la gauche, saison 2

Quels penseurs du passé peuvent encore inspirer la gauche ? Après une première série l’été dernier (lire ici), les journalistes de Mediapart se proposent à nouveau de présenter des intellectuels peu connus aujourd’hui mais dont les idées sont, croit-on, encore capables de nous aider à comprendre et à relever les défis de notre temps. Vous pouvez retrouver cette série ici.

Bon été et bonnes lectures !

Vous pouvez profiter de notre offre d’abonnement à 1 euro pour 15 jours afin de découvrir Mediapart ! Pour vous abonner, cliquez ici.

Vous pouvez également faire découvrir Mediapart et parrainer un ami ou un proche : cliquez ici.