Épuisée par l’enchaînement des séquences électorales ou les espoirs frustrés de sursaut démocratique, il va bien être enfin temps de couper pour la rédaction de Mediapart, de décélérer, de se reposer, de reprendre des forces.

Rassurez-vous, durant la saison estivale, la rédaction de Mediapart ne part pas (toute en même temps) en vacances, et votre journal en ligne continuera de vous tenir informé·es de la crise politique comme des Jeux olympiques, de l’actualité nationale comme internationale.

Mais pour toutes celles et ceux qui souhaitent s’ouvrir l’esprit, loin du quotidien mais en restant concernés par la marche du monde, nous proposons de décaler notre regard pour mieux comprendre la crise climatique, mieux s’interroger sur l’histoire contemporaine, mieux décrypter le progrès des sciences, à travers plusieurs séries historiques, intellectuelles, politiques ou populaires.

Agrandissement : Illustration 1

Ces séries sont souvent signées par nos journalistes collaborateurs réguliers, ces fameux pigistes qui contribuent pleinement à la diversité de nos écritures et de nos horizons éditoriaux.

Voici le menu de nos grands reportages et enquêtes estivales d’ici à la fin du mois d’août :

Le Tour de France d’une montagne en lutte

Détourner le circuit du Tour de France pour contempler l’envers du décor des paysages montagnards qui le rythme. Car derrière le récit télévisuel des exploits sportifs entrecoupé de cartes postales sépia se jouent des luttes autour d’univers montagnards. Soumises à un réchauffement climatique deux fois plus important qu’en plaine, à la désertification des services publics et à une crise de leur modèle socioéconomique fondé sur l’industrie du ski, les sociétés montagnardes – 30 % du territoire national – sont en pleine transition.

Du 12 au 20 juillet, à retrouver ici.

Désertions olympiques

Pour la plupart des athlètes, les Jeux olympiques et paralympiques sont l’occasion d’entrer dans la légende et de marquer l’histoire de leur sport. Pour d’autres, l’événement est l’occasion de se faire oublier et de fuir son pays. De 1948 à 2021, retour sur huit cas de « défections olympiques », une pratique qui a bien évolué depuis les désertions mythologiques de la guerre froide, pour se heurter aux politiques migratoires d’aujourd’hui.

Du 26 juillet au 9 août, à retrouver ici.

Les larves : des recettes qui font mouche ?

Autorisées depuis trois ans dans l’Union européenne pour l’alimentation des animaux, les larves de mouches et de scarabées font saliver les start-up de la « foodtech » tout comme les agro-industriels français rêvant d’une protéine animale abondante. Les millions pleuvent sur une filière qui se cherche, entre soif de connaissances, idéaux environnementaux et objectifs de rentabilité.

Du 21 au 27 juillet, à retrouver ici.

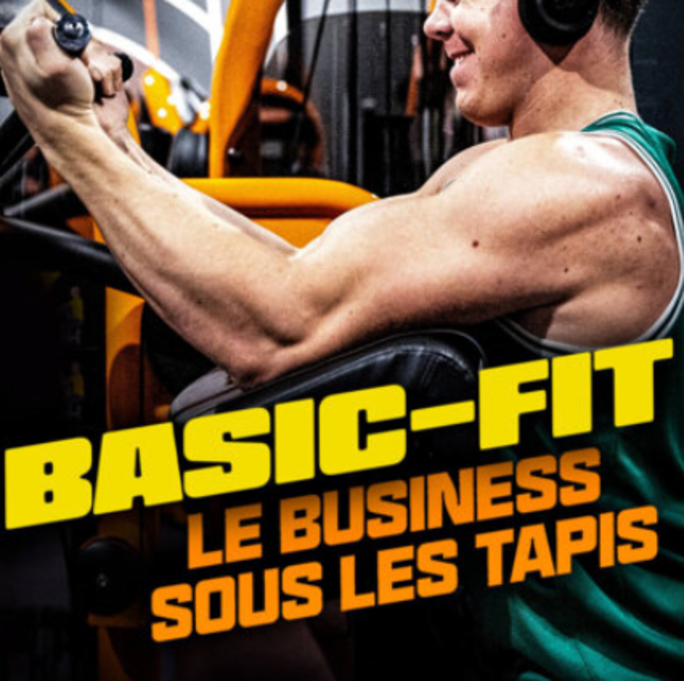

Basic-Fit, le business sous les tapis

En dix ans, l’entreprise au sac à dos orange est devenue leader européen des salles de sport. Corollaire d’abonnements à bas prix, la réduction des coûts met sous pression les salarié·es de Basic-Fit, dont les agents et agentes d’accueil forment l’écrasante majorité.

Pire, depuis plusieurs mois, les licenciements se multiplient.

Du 19 au 25 juillet, à retrouver ici.

Menace sur la forêt limousine

Les habitant·es du Limousin nourrissent une relation ambiguë avec leur forêt. Certains anciens la regardent avec amertume, car son avancée au cours du XXe siècle (elle occupe aujourd’hui un tiers du territoire de l’ancienne région) a traduit le recul de l’homme, du fait de l’exode rural. Certains la regardent comme un investissement à exploiter comme on exploite un champ de blé, à coups de récoltes et de machines. D’autres enfin s’efforcent de la défendre contre les agressions du climat et des hommes, pour y préserver la biodiversité et la vie.

Du 25 juillet au 2 août, à retrouver ici.

Une histoire populaire du vélo

Le boom du vélo après la crise du covid a montré que ce moyen de transport est aussi traversé par de fortes inégalités, à l’image de la société, notamment des inégalités de genre. Hier comme aujourd’hui, les usages de la petite reine sont traversés par diverses tensions.

Du 2 au 8 août, à retrouver ici.

Zengakuren, plongée dans l’extrême gauche japonaise

Le Zengakuren milite contre la guerre, la figure impériale et la présence des bases militaires sur le sol japonais. Et sur le terrain de l’aéroport international de Narita, où depuis près de soixante ans, des agriculteurs résistent à l’expropriation. Mais depuis les protestations meurtrières des années 1970, le Zengakuren est honni par la société japonaise. Pourtant, l’extrême gauche étudiante continue le combat. Mediapart a enquêté parmi ces jeunes qui s’engagent malgré la profonde désapprobation sociale, et auprès de leurs aînés.

Du 15 au 21 août, à retrouver ici.

Agrandissement : Illustration 3

Quand les femmes haussent le son

Les luttes féministes peuvent être joyeuses et créatives. La preuve en trois exemples, avec des chanteuses amatrices, des rappeuses en herbe et des musiciennes bretonnes en quête de visibilité. Dans des colos et des chorales non mixtes, mais aussi au sein des orchestres traditionnels, rencontre avec ces femmes qui entendent bien se faire une place sur scène.

Du 10 au 16 août, à retrouver ici.

Ministres pionnières du Front populaire

Alors que le nouveau Front populaire a envisagé les noms d’Huguette Bello et Laurence Tubiana comme représentante à Matignon en juin 2024, quel fut le sort réservé aux trois premières femmes ministres du Front Populaire après leur entrée au gouvernement de Léon Blum en mai 1936. Entre phobie des grèves et antisémitisme débridé à droite et crainte d’un suffrage féminin sous influence cléricale à gauche, l’étau français dessert le féminisme. Avec Irène Joliot-Curie, Cécile Brunschvicg et Suzanne Lacore, le Front populaire sera une timide rampe de lancement féministe. Plongée dans les archives du début d’une émancipation politique.

Du 12 au 18 août, à retrouver ici.

Abidjan 2004 : retour sur un carnage français

Le 9 novembre 2004, l’armée française s’est rendue coupable de crimes de guerre en Côte d’Ivoire, pays où elle a réussi à maintenir une base militaire permanente depuis la période coloniale. Tout a commencé avec le bombardement, le 6 novembre 2004, d’un camp militaire français à Bouaké. La France a accusé aussitôt les autorités ivoiriennes d’avoir visé délibérément ses soldats, tandis qu’Abidjan niait toute responsabilité – le procès qui a eu lieu à Paris en 2021 n’a pas permis d’éclaircir les nombreuses zones d’ombre. Ce qu’il s’est passé ensuite a été peu raconté. Pourtant, les faits sont encore plus graves.

Du 11 au 17 août, à retrouver ici.

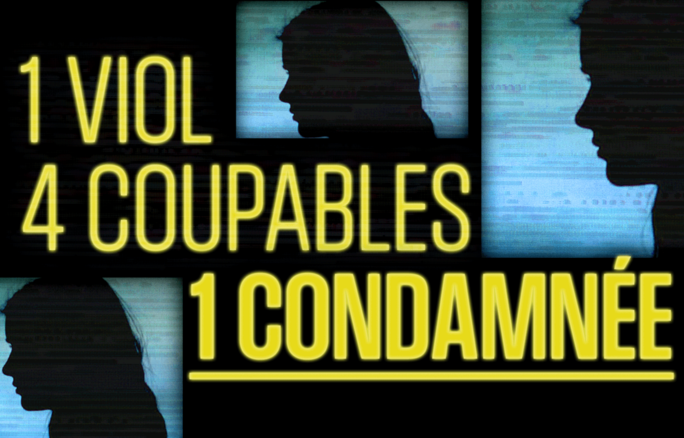

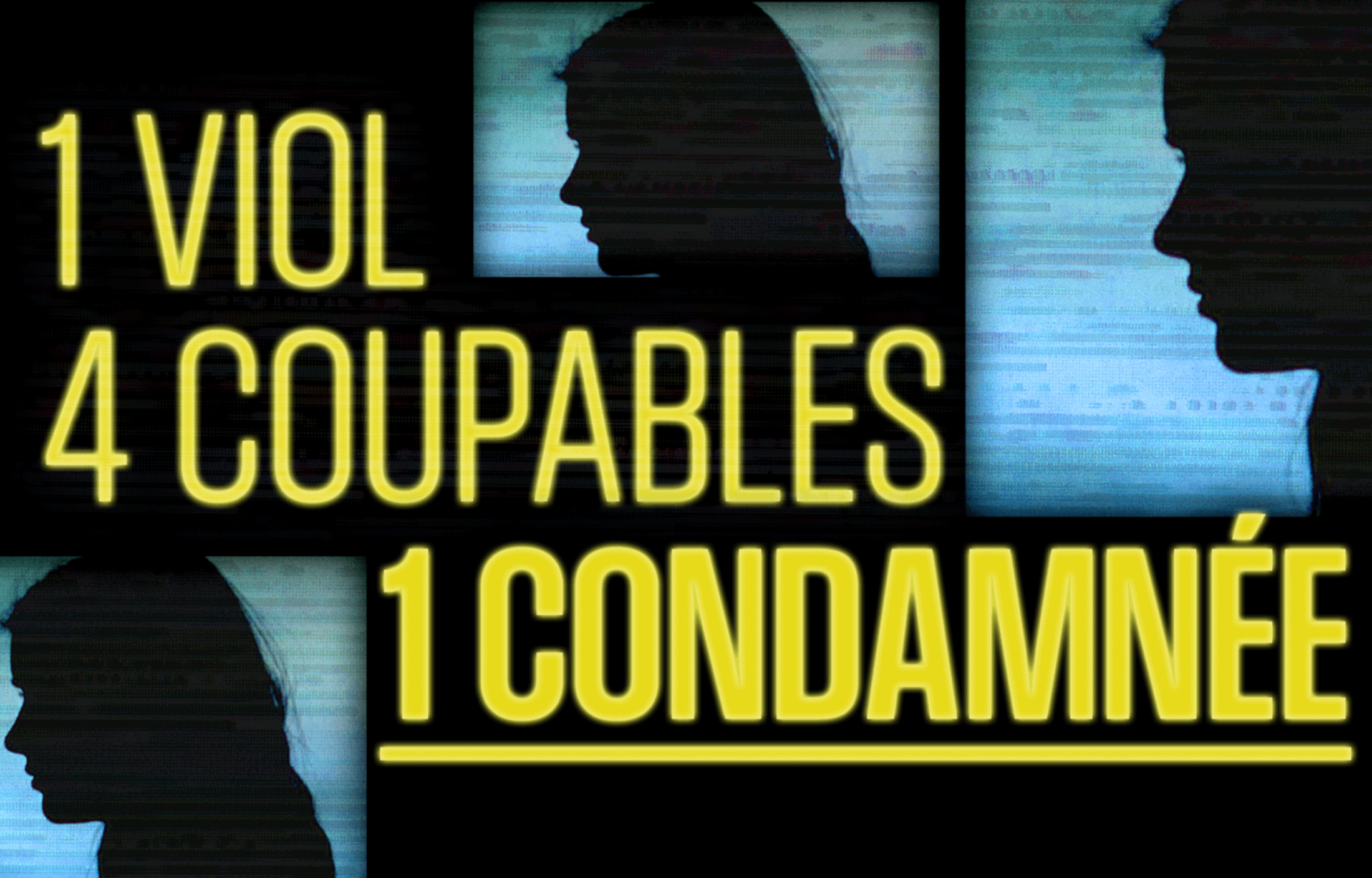

Le procès du Big Dan’s. Un viol, quatre coupables, une condamnée

Le 6 mars 1983, une jeune femme que Mediapart appellera Jane Doe, âgée de 22 ans, est violée par plusieurs consommateurs d’un petit bar de New Bedford, tranquille ville portuaire du Massachusetts, sur la côte est des États-Unis. L’affaire et, un an plus tard, le procès dans lequel six hommes sont jugés font l’objet d’une couverture médiatique massive. Le procès est même le premier, en matière de viol, à être filmé et retransmis en direct. Relecture, à la lumière du mouvement #MeToo, d’un fiasco généralisé.

Du 4 au 10 août, à retrouver ici.

Agrandissement : Illustration 4

Claude Sautet au-delà des clichés

Des dîners entre amis à la campagne, des Citroën DS embourbées, la pluie, de vieux mâles blancs qui fument, Romy Schneider… Dès que le nom de Claude Sautet est évoqué, des tas d’images viennent à nous. Pourtant, les films du cinéaste qui aurait eu 100 ans cette année recèlent bien des mystères et sont très éloignés de l’image qui lui colle à la peau, celle d’un cinéaste « sociologue » qui s’intéresse aux vieux bourgeois. Rien de tout cela. Sautet, hors de toutes les chapelles, a laissé un œuvre unique et treize films dont plusieurs méritent d’être redécouverts.

Dates à venir, à retrouver ici.

Beyrouth, l’enquête interdite

Quatre ans après l’explosion qui, le 4 août 2020, a ravagé le port de Beyrouth et des quartiers entiers de la ville, tué 235 personnes et blessé 7 000 autres, Mediapart est retourné dans la capitale libanaise. Pour tenter de comprendre comment le nitrate d’ammonium est arrivé là, pourquoi il a explosé, et quels intérêts entravent toute velléité d’enquête. Jusqu’à tuer pour cela.

Du 3 au 9 août, à retrouver ici.

Les plis intimes de l'histoire britannique

Les récentes conquêtes en matière de droits, d’égalité et de libertés font parfois oublier qu’elles peuvent n’être pas si nouvelles – ou plutôt, pas si inédites. Et qu’avant un XIXe siècle en forme d’éteignoir, des avancées ont vu le jour dans la société des îles britanniques.

Du 17 au 23 août, à retrouver ici.

Agrandissement : Illustration 5

Holodomor, une mécanique de l’aveuglement

Chaque génération reçoit en héritage un mystère : comment des catastrophes ont-elles pu se produire sans que personne dise rien ? Pourquoi personne n’a rien fait ? Qui savait ? Alors que les cataclysmes contemporains se multiplient (crimes contre l’humanité à Gaza, dérèglement climatique, hécatombe migratoire aux frontières de l’Europe…), Mediapart explore une catastrophe du XXe siècle, l’Holodomor, cette famine organisée par Staline qui a tué environ 3,3 millions de personnes en Ukraine en 1932 et 1933, pour interroger la mécanique de cet aveuglement d’hier, et des nôtres aujourd’hui.

Du 14 au 18 août, à retrouver ici.

Paniques dans la Baltique

La guerre en Ukraine bouleverse l’espace politique constitué autour de la mer Baltique. Ces évolutions touchent les appareils militaires autant que les sociétés et sont parfois difficiles à imaginer plus à l’ouest ou plus au sud de l’Europe. Là-haut, on se sent pourtant au bord du conflit. La Russie y est en contact direct avec des pays membres de l’Otan comme de l’Union européenne. Mediapart est parti en reportage sur l’île de Gotland et à Stockholm en Suède, à Vilnius et sur la base militaire de Rukla en Lituanie, et sur le site de Nord Stream à Lubmin en Allemagne.

Du 11 au 17 août, à retrouver ici.

Et la mer surgit !

Des côtes normandes aux estuaires guyanais, la mer monte. Les risques d’érosion et de submersion marines sont en constante augmentation sur certaines parties du littoral français, à la fois sous l’effet des erreurs d’aménagement et de l’urbanisation, mais aussi, selon les scientifiques, à cause du dérèglement climatique. Au moins 400 communes sont aujourd’hui considérées comme en état de vulnérabilité. De Lacanau à Saint-Pierre et Miquelon, Mediapart est allé voir comment des actions d’« atténuation » et de « préparation » au surgissement océanique et à l’effondrement des falaises ou des dunes sont à l’œuvre.

Du 12 au 20 août, à retrouver ici.

*

Bon été et bonnes lectures !

Vous pouvez profiter de notre offre d’abonnement à 1 euro pour 15 jours afin de découvrir Mediapart ! Pour vous abonner, cliquez ici.

Vous pouvez également faire découvrir Mediapart et parrainer un ami ou un proche : cliquez ici.