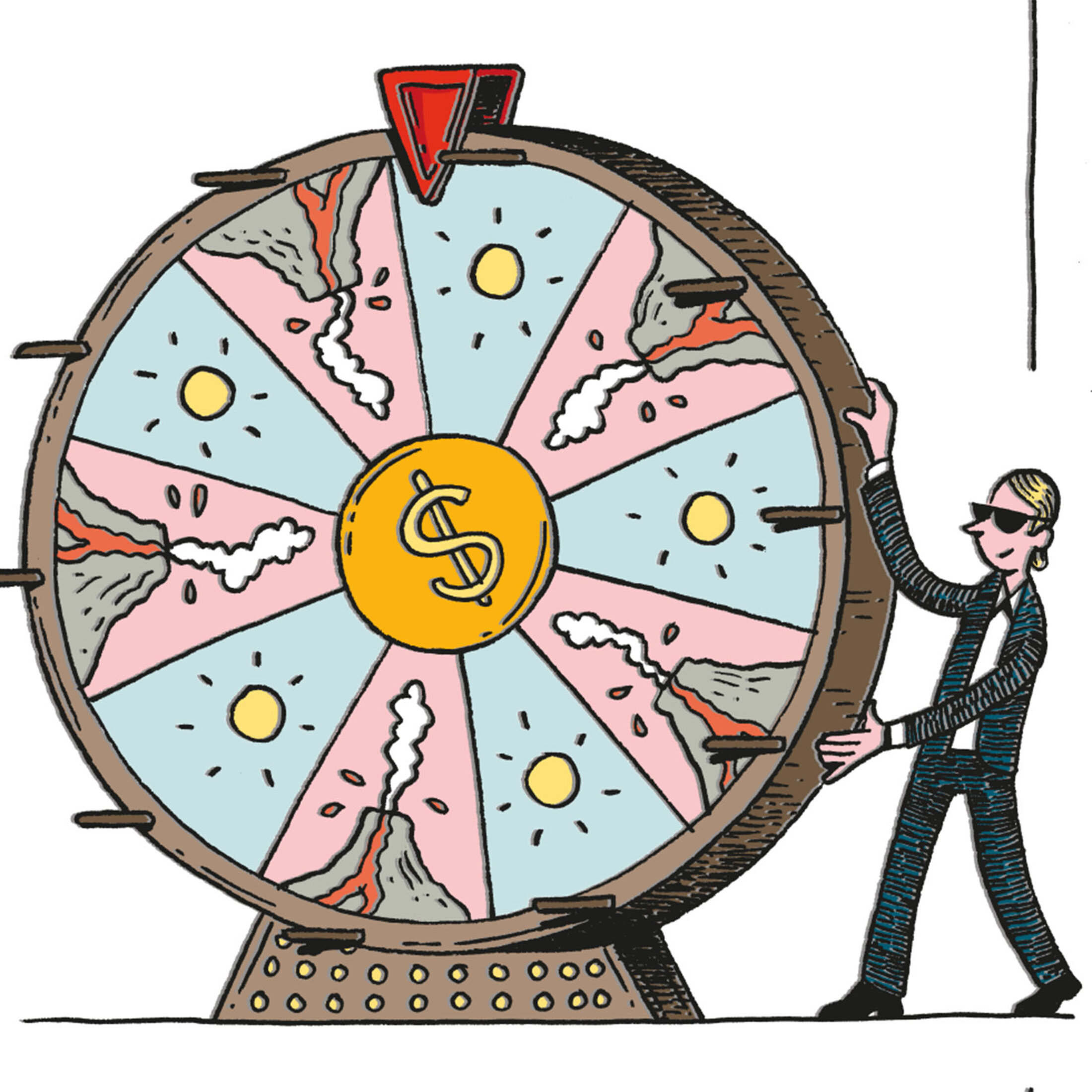

Elles sont tellement néolibérales que les bookmakers anglais auraient pu les inventer...

Agrandissement : Illustration 1

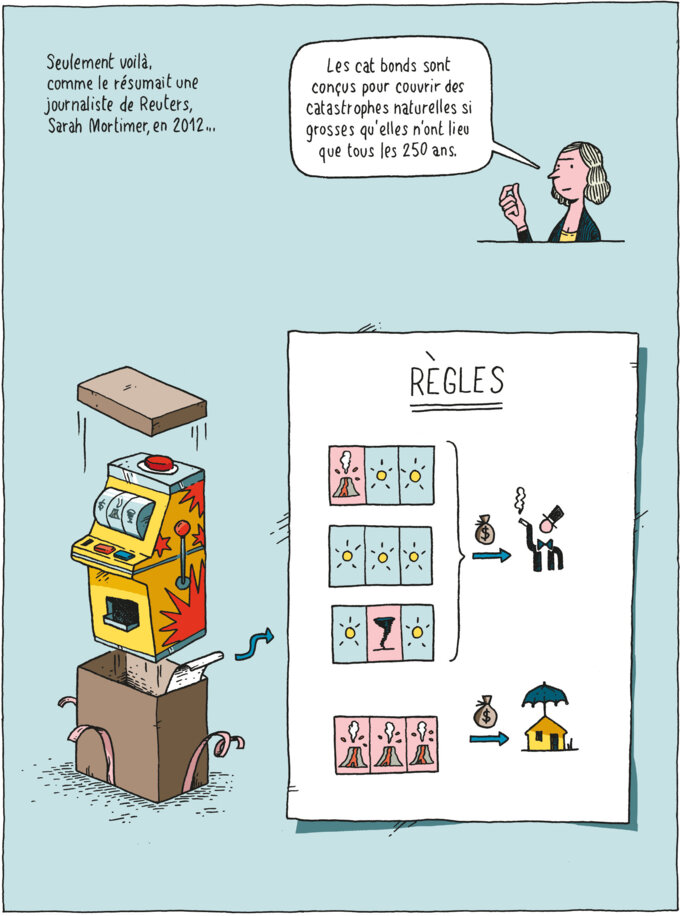

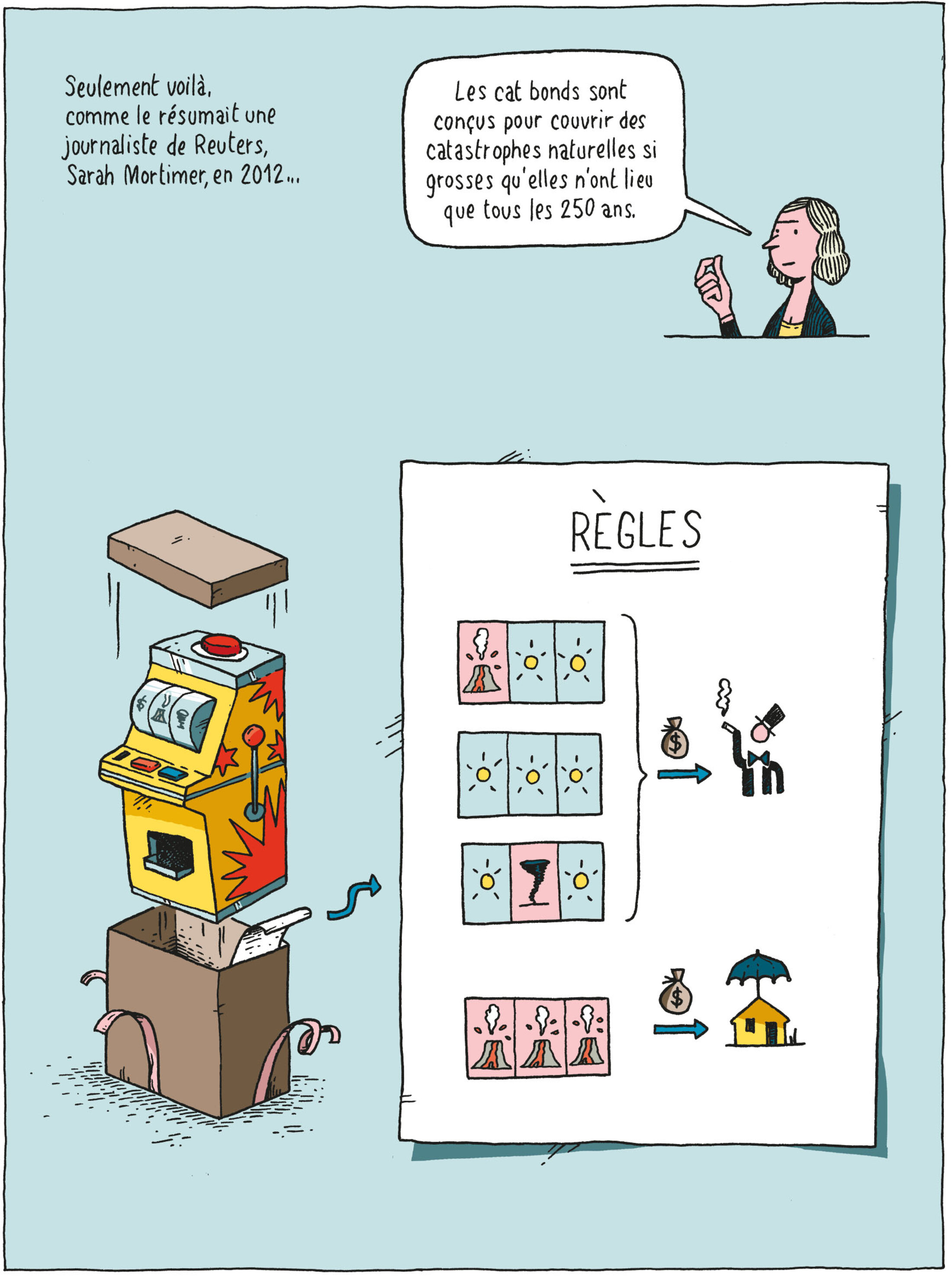

En réalité, les obligations catastrophes (les « cat bonds » en bon anglais) - au coeur d'une enquête dessinée publiée dans le numéro 12 de La Revue Dessinée - sont issues de réflexions menées, dès les années 1980, par des sociologues et des philosophes. Ulrich Beck les a théorisées comme une nouvelle modernité de notre monde, celle de la « société du risque ». Dans nos sociétés post-modernes, analyse-t-il, certains risques sont trop imprévisibles et socialement ingérables.

Agrandissement : Illustration 2

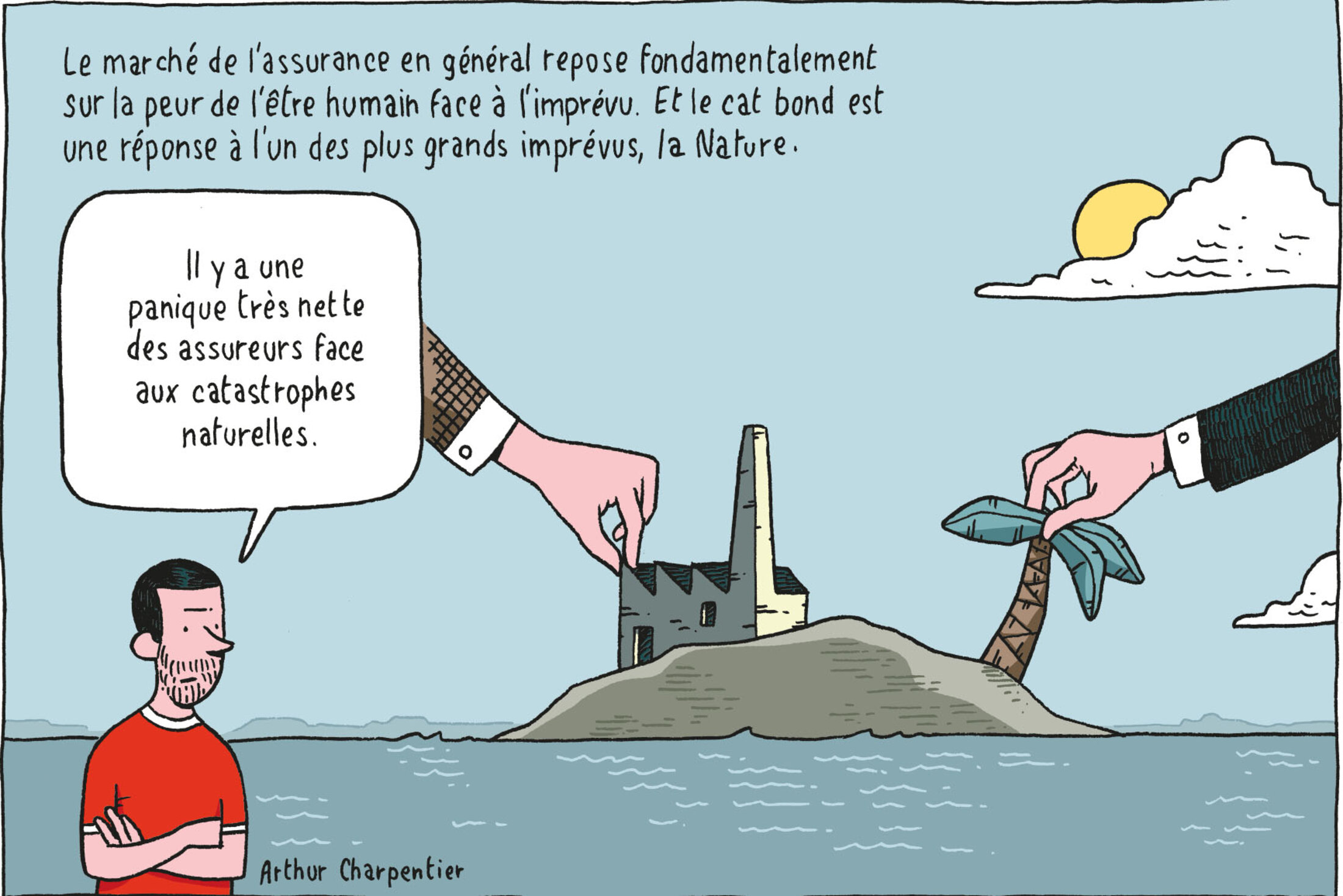

Après avoir redistribué les « biens », les politiques publiques sont désormais contraintes de répartir les « maux » engendrés par la société. Or, l'évolution du rythme des catastrophes va donner raison au sociologue allemand... Jugez plutôt : la facture cumulée des ouragans Harvey et Irma atteint 290 milliards de selon un service de météorologie privé.

Agrandissement : Illustration 3

A titre de comparaison, jusqu'alors la plus grande catastrophe de l'histoire, en matière de dégâts causés, était celle de l'ouragan Katrina en 2005, évalués à 75 milliards de dollars de coût matériel, le double si l'on inclue les biens non assurés. Derrière, on retrouve le tsunami de 2011 au Japon, associé à l'accident de Fukushima (35 milliards de dollars de dégâts) et l'ouragan Andrews de 1992 (25 milliards de dollars). Il faut donc mondialiser ce risque dans le cadre d’un nouveau « cosmopolitisme ». Puisque l’État-nation n’est plus en mesure de s’acquitter seul des frais engendrés par ces drames environnementaux.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

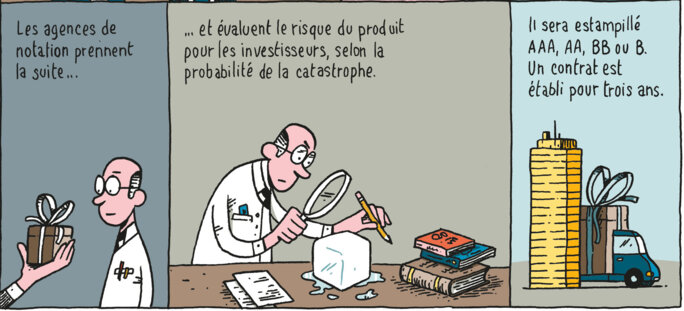

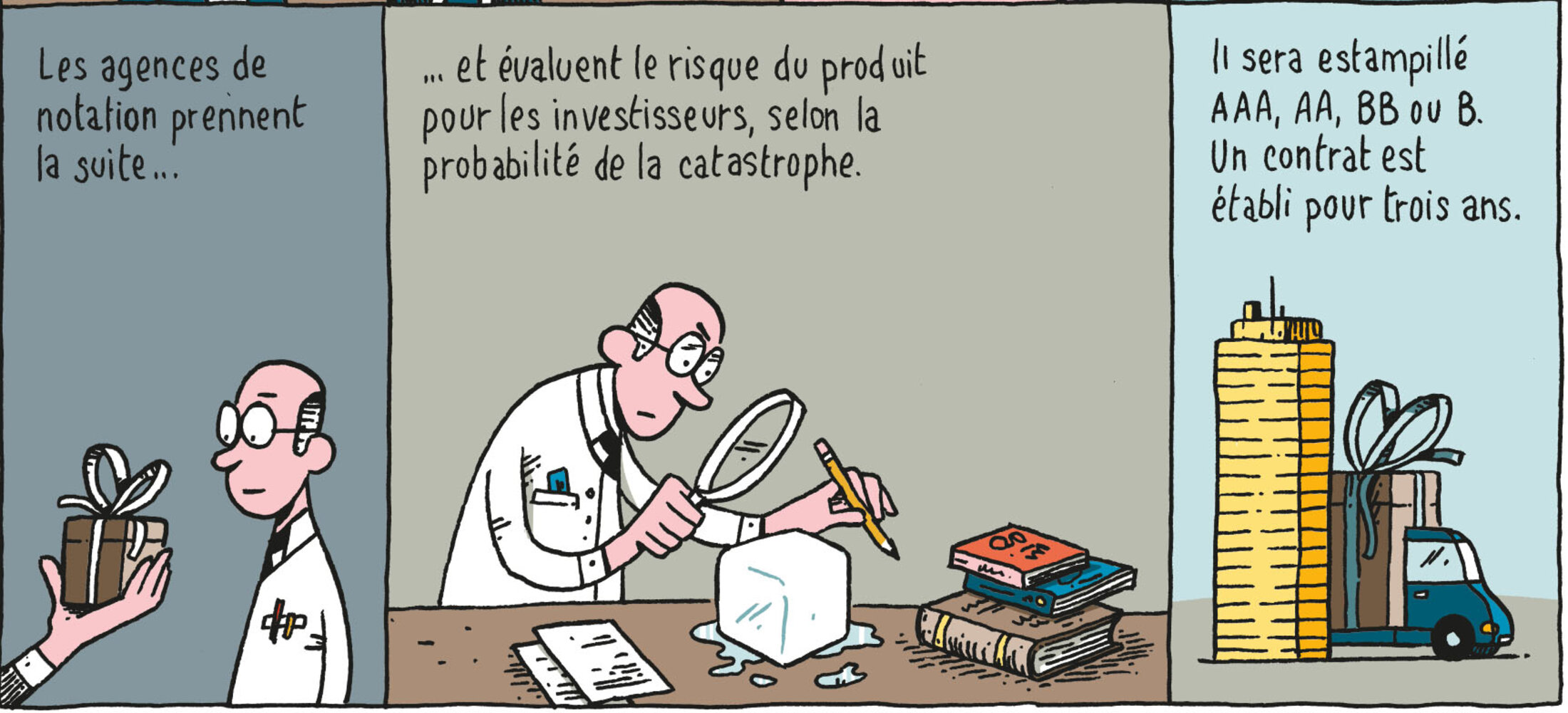

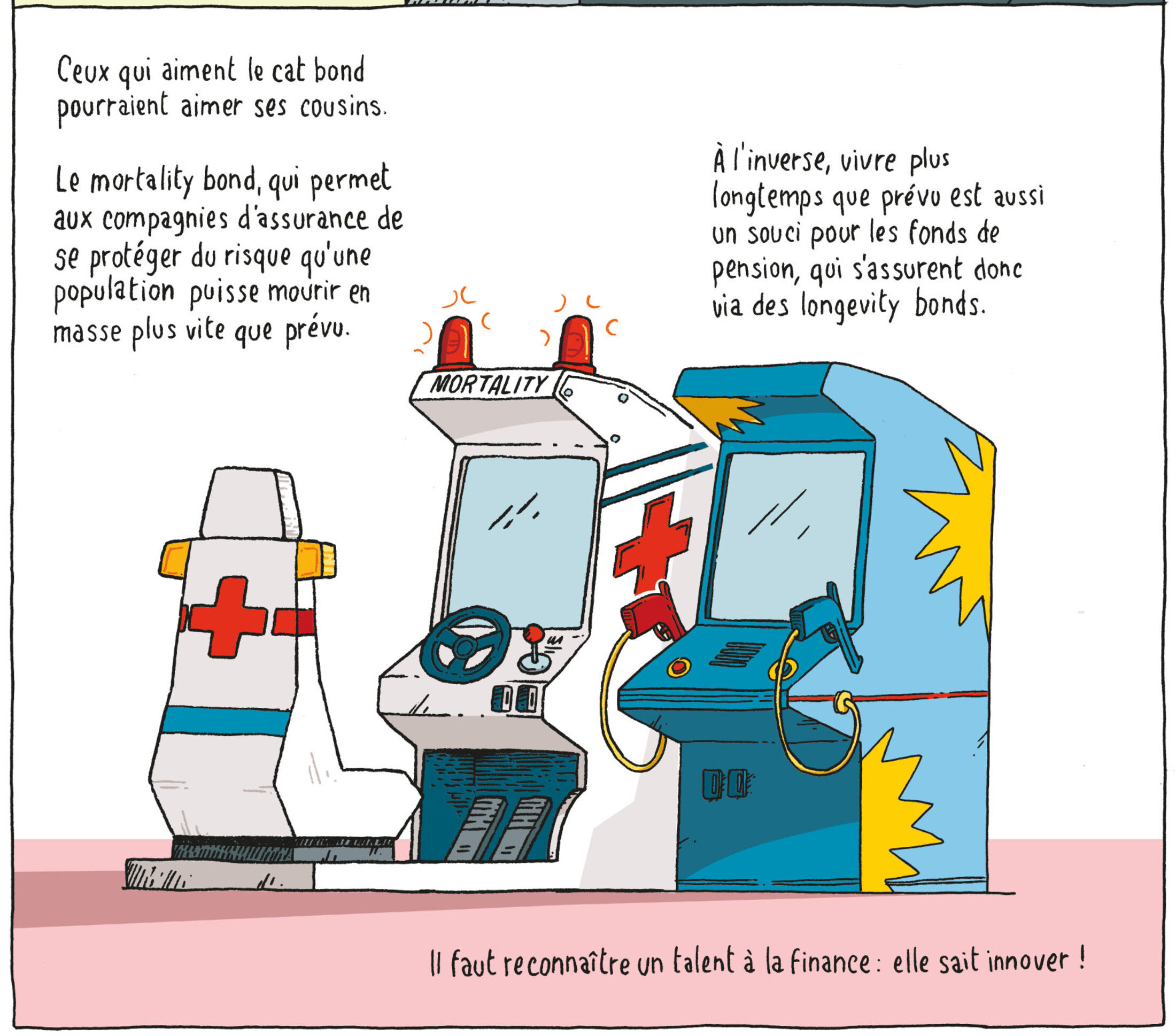

Énoncé par Ulrich Beck dès 1986 dans un essai La Société du risque : sur la voie d’une autre modernité, cette pensée se concrétise avec la création des fameuses obligations catastrophes au milieu des années 1990. Ce nouvel instrument financier, qui semble répondre aux effets du réchauffement climatique, connaît très vite un immense succès. Il permet aux assureurs de mutualiser les pertes, sans pour autant renoncer à la privatisation des bénéfices. Aux nations, il offre l'immense avantage de réduire l'état d'incertitude environnementale. Car le xxie siècle apparaît bien comme celui des crises de la nature, crises qui affectent durement le capitalisme et le rôle de régulateur de l'État. Problème : cette « assurance-nature » n'est pas fiable à 100%. Elle peut même parfois se retourner contre ceux qui l'ont souscrite. Sous le dessin de Pierre Lecrenier, l’enquête de Carol Suhas, journaliste indépendante, soulève une tempête de questions.

Agrandissement : Illustration 6

Indépendante, sans publicité - comme nos amis de Médiapart - La Revue Dessinée vit grâce à ses lecteurs. Lisez-nous, abonnez-vous, parlez-en autour de vous : vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !

Pour en savoir plus sur notre média, notre site est là. Et si vous avez moins de 20 ans, rendez-vous sur le site de Topo, le petit frère de La Revue Dessinée.