Cinq mois après la fin du grand débat national sur la mer, qui s’est déroulé au sein de chaque façade maritime sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP) du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024, les maîtres d’ouvrage (le gouvernement et Rte) sont appelés à publier leur réponse au bilan de cette participation citoyenne inédite. Parmi les grands enjeux en présence figurent, outre la pêche, la planification de l’éolien en mer et la préservation de la biodiversité, dans le cadre de la révision des Documents Stratégiques de Façade (en métropole : DSF Manche Est – mer du Nord, DSF Nord Atlantique – Manche Ouest, DSF Sud-Atlantique, DSF Méditerranée).

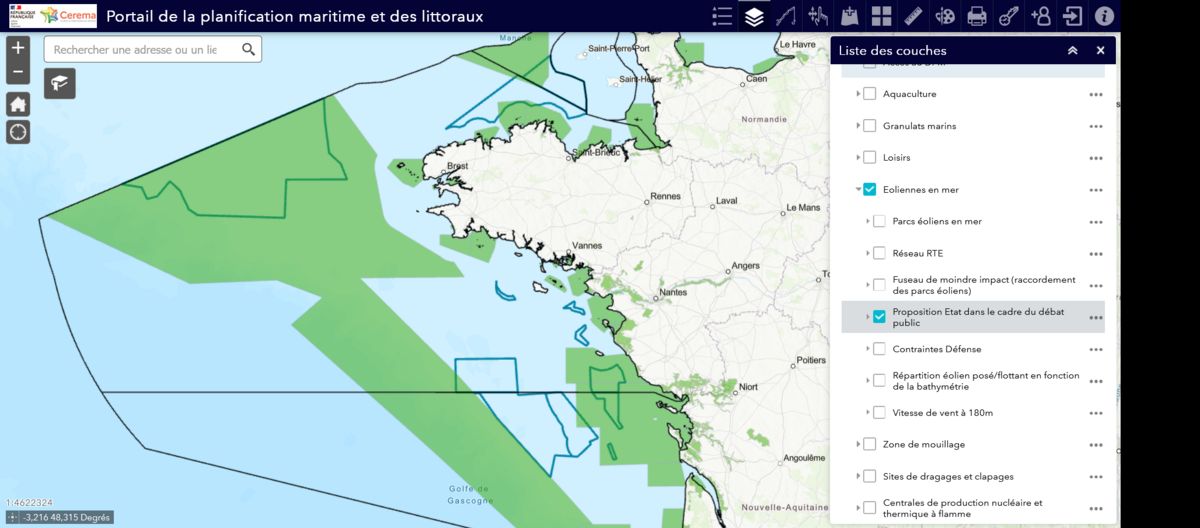

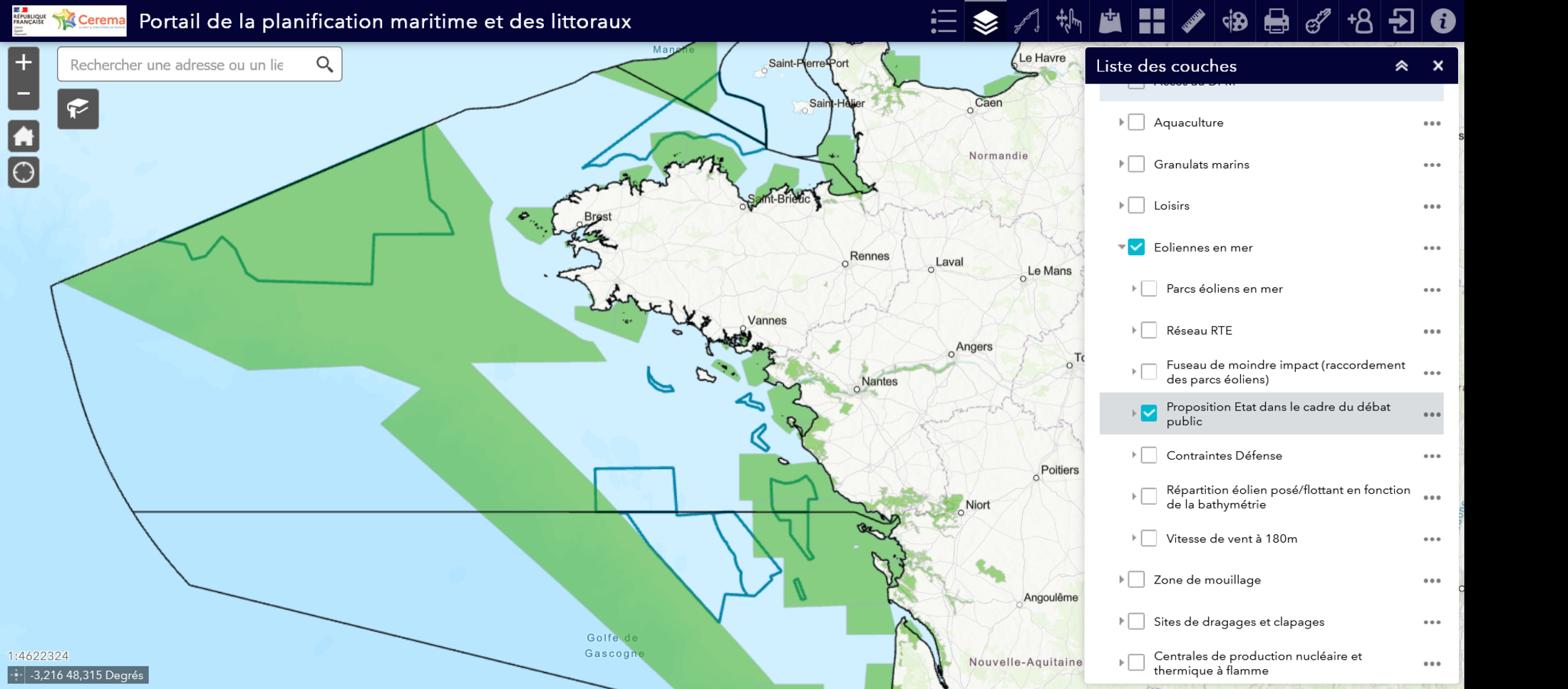

On rappellera que la synthèse du compte-rendu du débat public[1] avait souligné l’importance de l’information et de la connaissance en matière environnementale (état des écosystèmes, impact des activités et effets cumulés). De ce point de vue, on peut regretter que les maîtres d’ouvrage n’aient pas spontanément produit au cours du débat les cartes superposant les zones propices à l’éolien offshore avec les aires marines protégées (dont les zones Natura 2000), invitant plutôt le citoyen curieux à construire lui-même sa carte via un système d’information géographique (assez tardivement, sur demande de la CNDP, le Cérema a produit ces cartes de superposition, disponibles sur le site de la "mer en débat").

Or, le croisement des informations cartographiques a par exemple fait apparaître que dans l’espace Atlantique, les zones potentielles d’implantation de parcs éoliens initialement soumises au débat télescopent assez largement le périmètre de plusieurs zones Natura 2000 de protection des oiseaux (ZPS).

Ainsi, en Charente-Maritime, sur les trois secteurs propices à l’éolien en mer à un horizon de dix ans, deux sont entièrement localisés au sein de la ZPS « Pertuis-Rochebonne », au large des îles de Ré et d’Oléron (indépendamment des deux projets oléronais déjà actés). Un peu plus au nord, en Vendée, c’est la ZPS « Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent » qui est affectée. En Bretagne, au large de Brest et à l'horizon 2050, un vaste périmètre propice à l’éolien se trouve localisé dans la ZPS « Mers Celtiques ».

En Méditerranée, c’est la grande Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « habitats » qui se trouve impactée (ZSC « Grands dauphins du golfe du Lion »). Par ailleurs, deux parcs naturels marins se trouvent également affectés (PNM du golfe du Lion et PNM des estuaires picards et de la mer d’Opale).

Agrandissement : Illustration 1

« Pour l’Ae, l’évaluation environnementale devra expliciter les motifs, y compris au regard de la protection de l’environnement, qui ont conduit aux zonages retenus, démontrer leur cohérence avec les périmètres des secteurs homogènes sur le plan environnemental, les AMP, les sites Natura 2000 en mer et les parcs naturels marins (PNM) notamment, et au besoin prévoir des zonages plus fins pour prendre pleinement en compte les enjeux environnementaux les plus forts. »

« L’Ae dans ses avis de 2021 recommande, sur les quatre façades, une meilleure évaluation des incidences Natura 2000 et la mise en place de mesures d’évitement et de réduction afin de démontrer l’absence d’incidences significatives (y compris incertaines) des DSF sur chacun des sites du réseau. » > Avis Autorité environnementale n° 2024-039 du 13 juin 2024 (pp. 15-16 et p. 36)[1]

Dans la synthèse réalisée par la CNDP, on soulignait, s’agissant de la façade Sud-Atlantique, que « La présence notamment de certaines zones propices à l’éolien dans le couloir migratoire et en ZPS (Zones de Protection Spéciales) a soulevé des réactions fortes »[2]. Un communiqué des préfets de région (Nouvelle-Aquitaine) et maritime (Atlantique) du 16 septembre indique qu’il est tenu compte des enseignements du débat public[3]. Gageons que, dans le sillage de l’avis précité du 13 juin 2024 de l’Autorité environnementale sur le cadrage de l'évaluation des stratégies de façades maritimes, des scenarii d’évitement des ZPS sont à la réflexion à la faveur des échanges avec les acteurs locaux.

Dans ce cadre, la réponse des maîtres d’ouvrage au débat sur la mer est très attendue. Elle sera au cœur de la révision des DSF et de la planification éolienne en mer. En vertu du code de l’environnement (article L. 121-13), cette réponse est censée intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication du bilan du débat, c’est-à-dire fin septembre… Elle doit décider « du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet ». La dissolution de l’Assemblée nationale et la formation d’un nouveau gouvernement auront-elles pour conséquence de la retarder ?

Quoi qu’il en soit, et nonobstant l'identification de zones de protection forte (article L. 110-4 du code de l'environnement), les ambitions françaises dans le domaine de l’éolien offshore ne peuvent conduire à une concentration de projets dans des aires protégées au titre de la directive européenne « oiseaux » (ou « habitats/faune/flore »). Cette problématique, qui ne se règlera pas seulement par l’ingénierie écologique des bureaux d’études, interroge l’Etat dans sa stratégie de conciliation des grandes transitions en cours. Pour le dire autrement, la transition énergétique ne saurait remettre en cause les objectifs de conservation des sites Natura 2000. Un juge (national ou européen) devra-t-il le rappeler un jour ?

Pour l’heure, c’est-à-dire avant que ne soit sérieusement examinée la question de l’absence de solutions alternatives à l’implantation en zones protégées, l’attention se focalise sur les évaluations d’incidences à venir, lesquelles devront être au format de la jurisprudence -exigeante- de la Cour de justice de l’Union européenne.

_______________________________________________________

CJUE, 9 sept. 2020, C-254/19, Friends of the Irish Environment Ltd (points 52-53)

« Une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet implique que, avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects de ce plan ou de ce projet pouvant, par eux-mêmes ou conjointement avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site protégé. Les autorités nationales compétentes n’autorisent une activité qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude que cette activité est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité de ce site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets (arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, point 120 ainsi que jurisprudence citée).

« Ainsi, une évaluation effectuée sur le fondement de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » ne peut être considérée comme étant appropriée si elle comporte des lacunes et ne contient pas de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés sur le site protégé (arrêt du 24 novembre 2011, Commission/Espagne, C‑404/09, EU:C:2011:768, point 100). »

L'Ae précise dans cet avis du 13 juin 2024 que les "cartes de sensibilité doivent être cohérentes avec les autres zonages environnementaux déjà connus [sites Natura 2000, AMP, PNM, etc], leur utilisation ne devant pas conduire à un affaiblissement de la protection de l'environnement" (voir avis p. 24).

[2] CNDP, Synthèse du compte-rendu du débat public : https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2024-06/DSF-synthese-compte-rendu.pdf

[3] https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/Actualites/Conseil-maritime-de-facade-Sud-Atlantique