On pourrait n’y voir qu’une simple coïncidence. Dans la longue histoire du trotskisme français, on peut dénombrer un grand nombre de belles figures, qui ont eu les mathématiques pour passion et qui ont marqué cette discipline. Il y eut d’abord Jean van Heijenoort (1912-1986) qui rejoint les partisans français de Léon Trotski (1879-1940) dès le début des années 1930, puis se met à son service comme secrétaire personnel et garde du corps pendant sept ans, avant de se plonger à corps perdu, à la fin de la guerre, dans les mathématiques et la logique et de s’y faire aussi un nom. Il y eut ensuite le plus célèbre de tous, Laurent Schwartz (1915-2002) qui milite dans les rangs du parti trotskiste français (le POI d’abord, le PCI ensuite) de 1936 à 1948, avant de devenir un géant des mathématiques mondiales, récompensé en 1950 par la plus prestigieuse distinction de cette discipline, la médaille Fields.

Et puis, dans cette lignée, il faut encore faire figurer Michel Broué, qui est tout au long des années 1970 l’une personnalités importantes (mais franchement atypique) de l’Organisation communiste internationaliste (OCI), la branche lambertiste du trotskisme français, tout en étant un mathématicien de premier plan, puisqu’il est des années durant le directeur du département de mathématiques de l’École normale supérieure et de l’Institut Henri Poincaré (le pôle de recherches mathématiques du CNRS et de la Sorbonne).

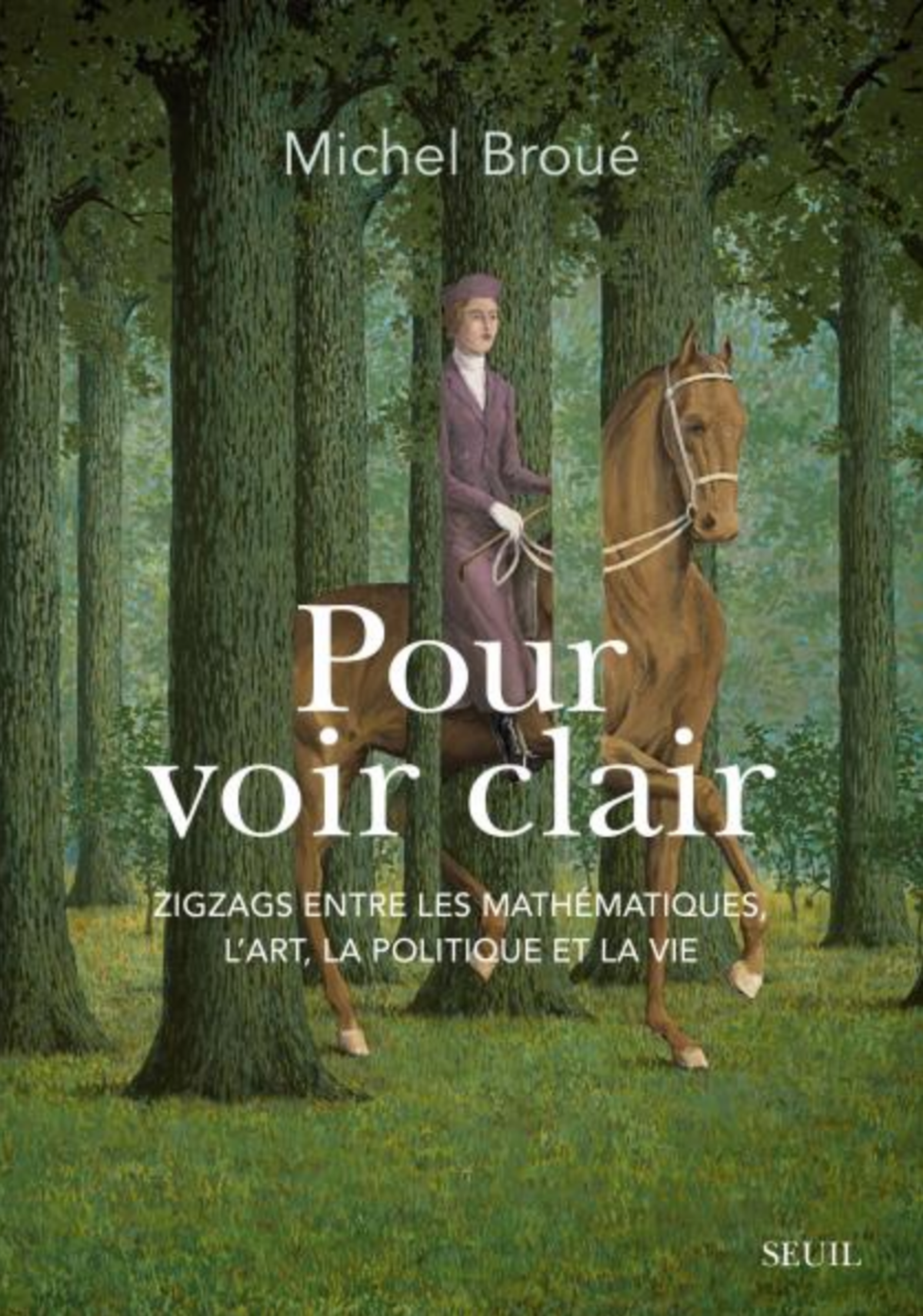

Agrandissement : Illustration 1

Si l’on en croit Michel Broué, de coïncidence, pourtant, il n’y en a pas. C’est ce qu’il suggère dans un livre inclassable et passionnant Pour voir clair, zigzags entre les mathématiques, l’art, la politique et la vie (Éditions du Seuil, 260 pages, 21 €). Non pas qu’il faille être révolutionnaire pour être un bon mathématicien. Broué se dresse même contre l’idée que les mathématiciens seraient « souvent hostiles à l’ordre établi, entendez qu’ils seraient plus volontiers contestataires que conservateurs ». Car il existe, dit-il, des « contre-exemples indubitables », tel « Paul Painlevé (1863-1933), excellent mathématicien, dreyfusard et membre de la Ligue des droits de l’homme » mais qui prolongea sa carrière comme « ministre de la Guerre, pendant la ”Grande boucherie de 14-18” (entre autres pendant les mutineries du Chemin des Dames) ».

Mais, pour être un bon mathématicien, à défaut d’être révolutionnaire, il faut d’abord être épris de liberté. C’est ce que Michel Broué répète de mille façons, tout au long de son essai. Puisant dans ses archives personnelles, il cite à ce propos Laurent Schwartz auquel il a été très lié et auquel il voue une grande admiration : « Pour faire des découvertes, le mathématicien est obligé de renverser tous les tabous. Trouver quelque chose en mathématiques, c’est vaincre une inhibition et une tradition. C’est une révolution qui a quelque chose à voir avec la chute du mur de Berlin. Soudain, on se dit : ça ne va plus, il faut que je change… Au début, c’est assez difficile, mais dès que l’on a commencé, on s’aperçoit que le changement est libérateur. Je crois que le public ne sait pas assez cela : il se représente trop les mathématiques comme quelque chose de figé ou d’inachevé ».

On comprend donc ce que sont les zigzags de Michel Broué : tantôt, il parle de politique ; tantôt il parle des mathématiques… mais c’est dans un cas comme dans l’autre pour dénoncer les idées reçues, ou l’apparent bon sens ; c’est pour alerter contre la profusion des opinions, qui ne respectent pas les faits ; c’est pour plaider en faveur de ce qu’il appelle une « subversion fertile ».

Dans un cas comme dans l’autre, c’est donc de liberté dont parle Broué, appelant à la rescousse les plus célèbres de ses pairs. Tel Henri Poincaré (1854-1912) : « La liberté est pour la science ce que l’air est pour l’animal. La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoique ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être ». Tel Alain Connes, médaille Fields 1982 : « Le moment où l’on devient mathématicien, c’est le moment où l’on n’a pas la même opinion que l’opinion générale ».

En suivant les zigzags de Broué, on comprend donc vite que ce qu’il dit des mathématiques vaut tout autant pour la politique et qu’il a un regard voisin sur les deux. Ou alors, qu’il y a une éthique commune.

Même si son livre est tout le contraire d’une autobiographie, Broué exhume de nombreux souvenirs de ses engagements politiques, au travers desquels on retrouve trace de cette éthique de liberté qu’il défend. De but en blanc, cela peut certes surprendre car l’image de l’OCI, à laquelle il a appartenu et dont la réputation de brutalité et de sectarisme n’est pas usurpée, colle assez mal avec l’idéal politique et l’universalisme que défend l’auteur. L’explication est pourtant simple : fils de l’historien Pierre Broué (1926-2005), Michel a eu un parcours au sein du mouvement lambertiste totalement hors norme et n’a pas subi, comme tant d’autres, la chape de plomb de l’organisation qui fonctionnait sur un mode léniniste, autoritaire et vertical.

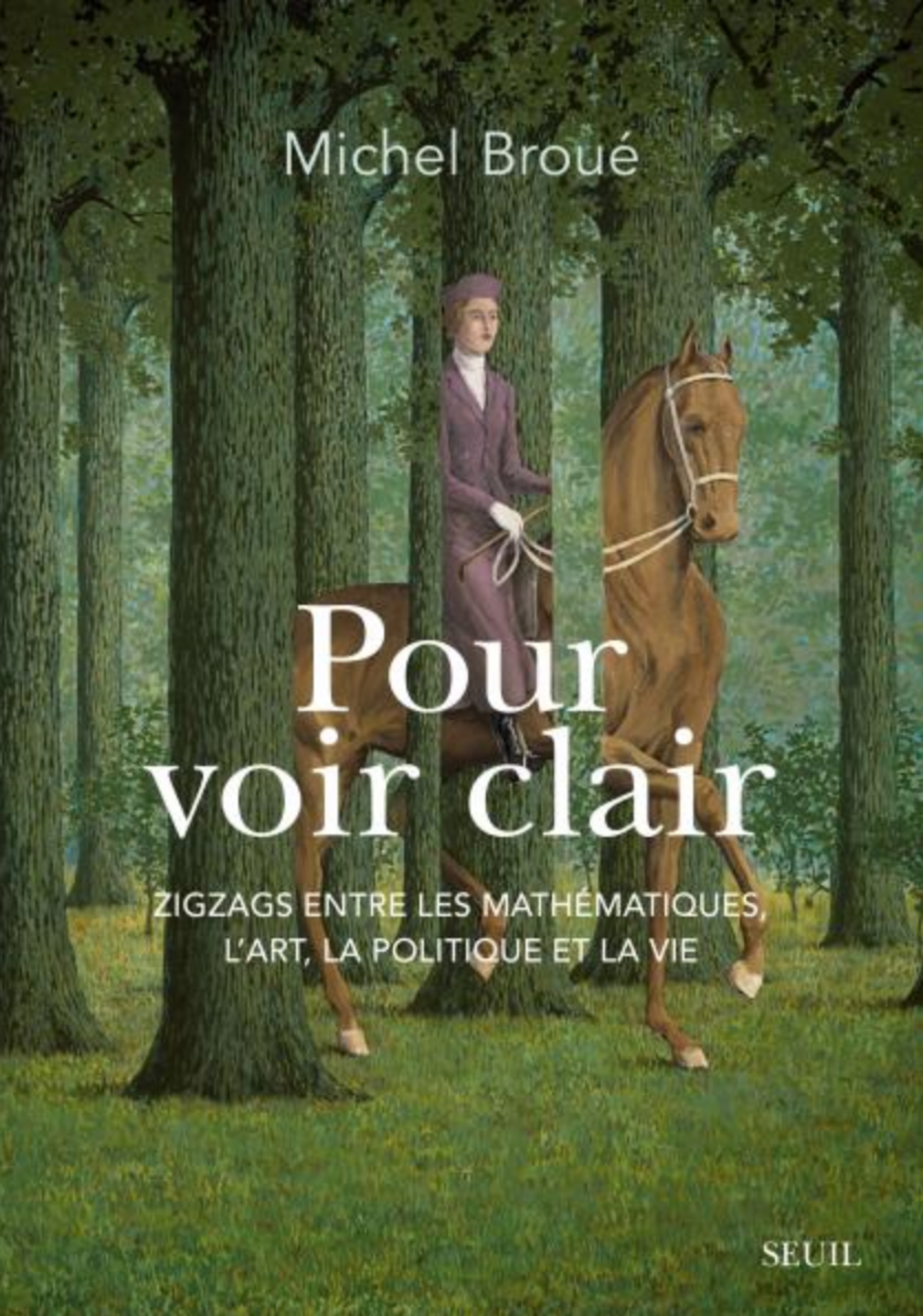

En somme, Michel Broué a vécu son engagement militant comme il a vécu sa passion pour les mathématiques : en toute liberté ! Il faut dire qu’il a effectivement suivi au sein du mouvement lambertiste un cheminement totalement inhabituel. Sans doute cela tient-il d’abord à l’étrange personnalité qui a conduit son stage d’initiation au trotskisme, connu des militants sous le sigle de « GER » - pour groupe d’études révolutionnaires. De ce « maître de stage, grand type frisé, d’une dizaine d’années plus âgé » que lui, l’auteur raconte ceci : « Nous n’avons pas su son nom : il nous a expliqué qu’il était haut fonctionnaire, qu’il valait mieux que son appartenance à l’OCI soit discrète, et que pour nous, il serait ”Michel” (…) C’est lui, son attitude, sa personnalité qui m’ont convaincu de rejoindre l’OCI, et je lui en ai fait porter la responsabilité, qu’il a acceptée. Je n’ai connu son nom que plus tard, en le voyant interviewé à la télévision comme l’un de responsables du Parti socialiste : c’était Lionel Jospin ».

Agrandissement : Illustration 2

Voulant « résister aux dictatures (…) combattre les infâmes trahisons du stalinisme, lutter contre le colonialisme et le racisme, combattre pour la vérité des faits », voilà donc Broué, par l’entremise de Jospin, engagé dans la vie militante de l’OCI, mais de manière singulière. Car le mouvement lambertiste (du nom de son dirigeant, Pierre Boussel, dit Lambert) est à l’époque capable du meilleur (parfois) mais aussi du pire (souvent). Ou plutôt, c’est lui-même qui va contribuer à écrire l’une des plus belles pages de l’histoire tourmentée de l’OCI. L’une des rares pages que celles et ceux qui ont été trotskistes lambertistes au même moment conservent encore aujourd’hui dans leur mémoire comme un motif de fierté. Il faut lui en donner crédit car l’intéressé est discret : même s’il a toujours refusé d’occuper la moindre responsabilité au sein du parti trotskiste, il est l’une des figures de l’après-1968 qui incarne ce que ce mouvement a fait de mieux, en jouant un rôle majeur dans le combat du Comité international des mathématiciens, auquel mon confrère François Bonnet avait consacré en 2020 un récit sous ce titre : Les maths, impossible équation pour le Kremlin.

A l’origine de la création de ce Comité, il y a une juive russe réfugiée en France Tania Mathon (1924-2008), qui est une amie d’enfance d’Eléna Bonner (1923-2011), l’épouse d’Andreï Sakharov (1921-1989). Par ces connexions amicales, Tania Mathon alerte donc ses proches en France sur la situation de nombreux dissidents soviétiques. C’est elle qui apprend ainsi l’arrestation de son ami mathématicien Iouri Chikhanovitch. Puis c’est elle encore qui alerte la première sur la situation encore plus préoccupante du mathématicien ukrainien Léonid Pliouchtch (1939-2015), un dissident de gauche enfermé à 33 ans à l’hôpital psychiatrique spécial de Dnipropetrosk et soumis de force à d’abominables traitements chimiques.

Tania Mathon en informe notamment Laurent Schwartz et un historien de l’OCI, Jean-Jacques Marie, lequel propose à Michel Broué de se saisir de l’affaire. Et c’est ainsi que Michel Broué rencontre pour la première fois celui qu’il admire tant, Laurent Schwartz qui l’accueille avec cette gentille moquerie : « Un mathématicien trotskiste… ça me rappelle quelque chose ! ». Et avec lui, puis avec le renfort d’un autre mathématicien de premier plan, Henri Cartan (1904-2008), il va être la cheville ouvrière de ce Comité des mathématiciens qui va progressivement recueillir des soutiens dans le monde entier en faveur de la libération de Leonid Pliouchtch.

Au début, l’OCI ne joue donc aucun rôle dans cette mobilisation. Mais comme elle prend de l’ampleur, le parti trotskiste finit par prendre le train en marche et contribue au succès d’un très grand meeting, le 23 octobre 1975 à la Mutualité, qui sera le point culminant de la campagne, avec le soutien de toutes les forces progressistes, à la seule exception du PCF, toujours sous la coupe de Moscou.

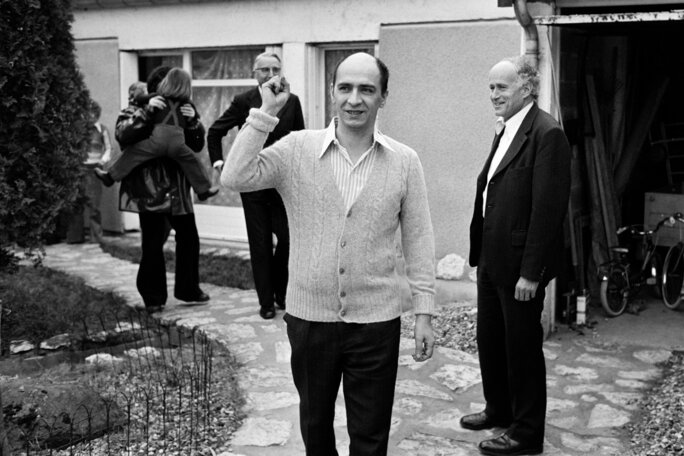

Agrandissement : Illustration 3

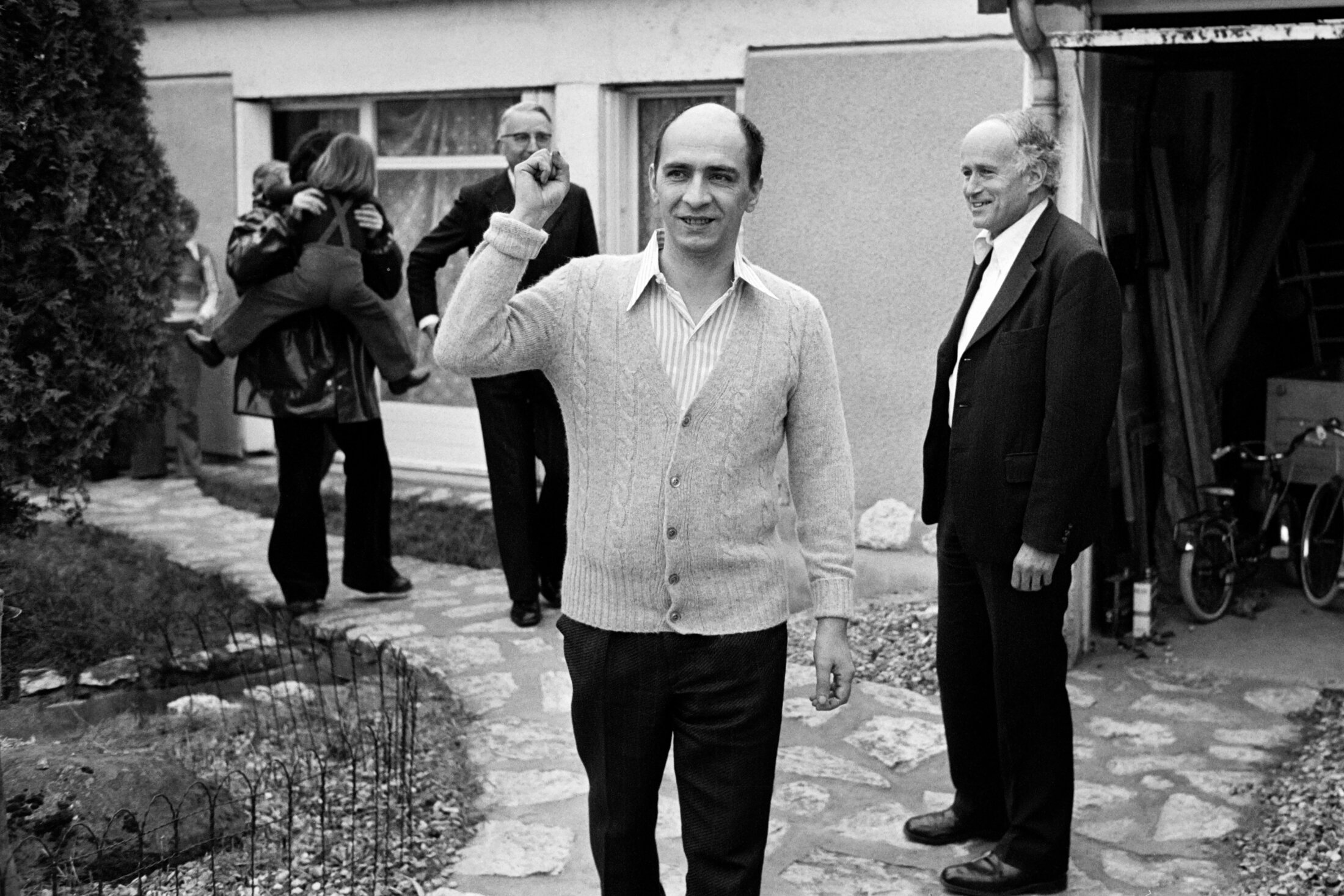

Et c’est ainsi que quelque temps plus tard, une immense victoire est arrachée contre le pouvoir de la bureaucratie stalinienne : celle-ci libère Léonid Pliouchtch le 8 janvier 1976. Une immense victoire car les médias du monde entier se saisissent de l’histoire de Pliouchtch.

Agrandissement : Illustration 4

Et par ricochet, le Comité international des mathématiciens a conquis une notoriété planétaire et il est alors saisi d’innombrables autres demandes pour défendre d’autres emprisonnés politiques, un jour en défense des militants persécutés de la Charte 77 en Tchécoslovaquie, le lendemain en défense des syndicalistes polonais de Solidarnosc.

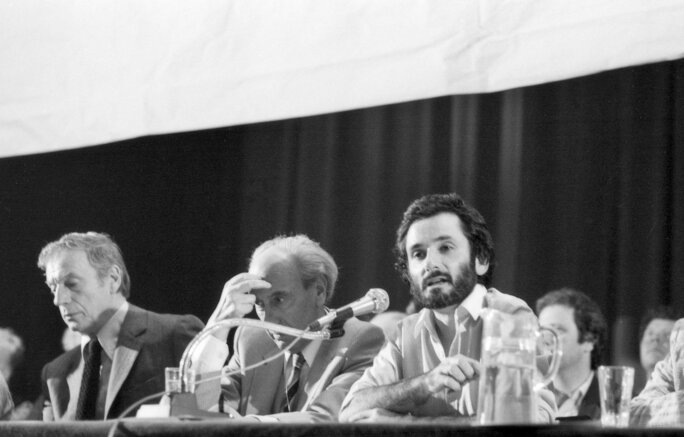

Le tandem Schwartz-Broué devient alors le point d’attraction de toute une galaxie d’acteurs et d’intellectuels qui viennent en renfort de leurs combats ou participent avec eux à des meetings de solidarité. Dans le lot, il y a Yves Montand et Simone Signoret ; il y a aussi Lise et Arthur London… Et c’est ainsi que ce tient le 3 juin 1981, en défense des militants tchécoslovaques un autre meeting à la Mutualité qui va avoir un très grand retentissement, avec à la tribune, côté à côte, Yves Montand, Arthur London et Michel Broué.

Agrandissement : Illustration 5

Racontant cet engagement et puis, ensuite sa rupture avec l’OCI, sans fracas, en 1982, Michel Broué reste fidèle à lui-même : il y a l’ex-militant qui évoque ces souvenirs, mais le mathématicien n’est jamais très loin : « J’ai souvent éprouvé, écrit-il, qu’être mathématicien ou être trotskiste, écrit-il, mène à se trouver ”minoritaire”, à se vivre ”à part” dans la société. C’est une évidence pour ceux qui furent trotskistes. Et si les mathématiciens ont plus rarement été pourchassés, il arrive cependant qu’un mathématicien se sente isolé ou caricaturé, enfermé dans la vision réductrice des ”chiffres”, chargé des additions dans les restaurants, considéré un peu comme un Nimbus hors du monde ».

Assez logiquement, c’est donc le mathématicien qui reprend le dessus sur le militant, dans ce récit qui n’est décousu qu’en apparence. Car Michel Broué s’applique à convaincre ses lecteurs, même ceux qui ne sont pas férus de mathématiques, que cette discipline est une autre école pour s’extraire des fausses évidences, identifier les conventions fallacieuses, en un mot pour penser contre soi-même, et en bout de course, « pour voir clair ».

Prenant ses lectrices et ses lecteurs par la main, il les invite donc à réaliser avec lui quelques exercices pratiques avec de « petites agitations de certitude » sur les sept couleurs de l’arc-en-ciel, sur les mystères d’un carrelage de salle-de-bain ou sur la trajectoire rectiligne d’un avion. Sans dévoiler les réponses que l’auteur apporte à ces énigmes, on peut au moins indiquer la réflexion générale à laquelle il veut inviter : une réflexion sur l’éthique du fait mathématique ou, au choix, une éthique du fait politique. Car les deux, pour lui, sont liées.

Se référant aux travaux du mathématicien Jean-Pierre Serre, médaille Fields en 1954, Michel Broué explique ce qu’il entend par là : « D’une certaine manière à mes yeux, l’éthique du fait mathématique pratiquée par Jean-Pierre Serre n’est pas sans rapport avec celle de George Orwell combattant la perversion de la propagande stalinienne sur la pensée. Dans son roman 1984, les notes de Winston [Winston Smith, le personnage central du roman] sur le régime de Big Brother sont sans doute inspirées de l’expérience que fit Orwell de la guerre civile espagnole et de la terreur stalinienne qui s’y exerça contre les républicains et les révolutionnaires non soumis au NKVD ».

Or, voici notamment ce que disent ces notes écrites par Orwell : « Le Parti finirait par annoncer que deux et deux font cinq et il faudrait le croire. Il était inéluctable que tôt ou tard, il fasse cette déclaration. La logique de sa position l’exigeait. Ce n’était pas seulement la validité de l’expérience mais l’existence d’une réalité extérieure qui était tacitement niée par sa philosophie (…) Après tout, comment pouvons-nous savoir que deux et deux font quatre ? Ou que la gravitation exerce une force ? Ou que le passé est immuable ? Si le passé et le monde extérieur n’existent que dans l’esprit et si l’esprit est susceptible de recevoir des directives. Alors quoi ? (…) La liberté, c’est la liberté de dire que deux et deux font quatre. Lorsque cela est accordé, le reste suit ». Et Broué ponctue cette citation romanesque de ce commentaire personnel : « Voilà sans doute ce que je considère comme mon éthique ».

Dans la foulée, on ne sera pas surpris de l’indignation qu’éprouve l’auteur face au rôle qui a été progressivement dévolu aux mathématiques dans l’enseignement français. « La structure de l’enseignement supérieur français, longtemps appuyée sur cette dichotomie unique au monde entre ”grandes écoles” des élites – longtemps accessibles essentiellement par les mathématiques – et universités – souvent considérées comme parkings pour étudiants médiocres-, a contribué à construire ce contresens désastreux, qui réduit les mathématiques à une activité froide et quasi-mécanique de gens aimant calculer ».

Bref, on l’aura compris : depuis longtemps Michel Broué n’est plus trotskiste – il se dit « orphelin politique ». Mais quand il parle de mathématiques, la politique n’est jamais très loin. Et réciproquement. Michel n’est plus un militant partisan, mais il reste très profondément un intellectuel et un citoyen engagé.

Post-scriptum - Qu’il me soit permis d’ajouter quelques remarques plus personnelles à cette note de lecture. Car si j’ai eu plaisir à découvrir ce livre, c’est aussi parce que je connais Michel depuis bientôt cinquante ans.

D’abord, comme lui, j’ai longtemps milité dans ma jeunesse à l’OCI. Et pour le livre que j’ai co-écrit avec Denis Sieffert Trotskisme, histoires secrètes – De Lambert à Mélenchon (Les petits matins), j’ai exhumé beaucoup de souvenirs communs de cette époque. Pour notre livre, Michel avait d’ailleurs eu la gentillesse de nous apporter son témoignage, qui recoupe en partie ce qu’il écrit lui-même dans son propre livre.

Son récit est donc précieux car il donne à voir l’une des plus belles pages de l’histoire du trotskisme français, dans sa version lambertiste, celle qui a trait aux campagnes pour la libération de nombreux emprisonnés dans les pays de l’est. Il était donc utile que Michel, qui en a été l’un des principaux acteurs, avec Laurent Schwartz et quelques autres, prenne la plume pour retranscrire ces combats démocratiques majeurs.

Je relève aussi dans cette note de lecture que Michel, s’il n’a plus depuis longtemps d’attaches partisanes, reste un citoyen engagé. Au cours de ces dernières années, il en a apporté d’innombrables preuves, notamment en soutenant autant qu’il l’a pu en 2007-2008 la création de Mediapart, et en devenant le président de la Société des amis de Mediapart, avant que celle-ci ne soit dissoute quand, à la faveur d’une refonte juridique, Mediapart est devenu en 2019 un journal sans actionnaire. Parmi tous ses zigzags, Michel aurait donc pu en faire un de plus, pour évoquer son engagement en faveur de la liberté et de l’indépendance de la presse. Comme par discrétion, il s’en est gardé, je le fais pour lui. Pour lui manifester ma gratitude.