Épisode 54

Par Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l’Université de Paris

Nous sommes dans la contradiction. Nous devons la refuser et faire ce qu’il faut pour la réduire. Notre tâche est de trouver les formules qui apaiseront l’angoisse infinie des âmes libres (Albert Camus, Les amandiers, 1940).

Dans son dernier opus, le groupe d’épidémiologie de l’institut Pasteur reprend son antienne usuelle : la peur, la submersion, l’engloutissement (1). Il annonce la nouvelle vague comme l’hirondelle annonce le printemps. Il fait à nouveau peser sur les plus jeunes tout le poids d’une épidémie qui est surtout mortelle en raison de la vulnérabilité inéluctable de nos anciens et de nos grands malades. Dans ce texte, le paradigme suggéré reste dérisoirement simple : les enfants sont responsables de la survie de leur fragiles grands-parents. Et, s’ils ne se vaccinent pas, ils seront la cause de leur trépas. Quant aux autres sujets sains non vaccinés, le niveau de discrimination est à l’avenant. Un tel acharnement contre ces citoyennes et citoyens non malades (2), qu’il conviendrait avant tout de respecter, quel que soit leur choix, leur interprétation du monde et leur philosophie, ne s’est pas vu depuis des lustres, même aux heures les plus sombres du Sida.

La jeunesse sacrifiée

Nos sociétés écartent toujours plus de leur esprit la règle pourtant essentielle de leur pérennité : dans les circonstances tragiques, les enfants priment sur tout. Or, après avoir gravement fragilisé leur emploi dans les deux dernières décennies, puis leur éducation ces derniers mois, voilà que des sachants, aveugles du long terme, les relèguent maintenant au rôle de pare-feu d’une société racornie, individualiste à l’extrême, où chacun, accablé par la rupture définitive des liens humains à chaque confinement, se recroqueville sur sa petite personne, son maigre espoir de protection, son dernier carré de vaccination, dans le triomphe d’une précaution devenue absurde. Le mot d’ordre n’est plus « Laissez-moi vous aider à me survivre » mais au contraire « Donnez-moi encore une minute, quoi qu’il en vous coûte ». Mais refuser la réalité de la mort ne doit pas conduire à abroger la passion (3) car le paradoxe « Nous entendons bien rester vivants » demeure de courte durée. Devant l’outrecuidance du pari, certains ont d’ailleurs déjà tiré leur révérence. D’autres au contraire, à cent ans, choisissent encore le parti d’Éros. Juste déni. L’essentiel n’est-il pas de vivre intensément ?

Notons au passage que le débordement du système hospitalier ne saurait être la fin du système de santé même si l’hôpital est en France de plus en plus conçu comme le principal outil de prise en charge, voire le seul dans certaines maladies. L’objectif, utopique, des dernières années était d’y développer une médecine qui se devait prédictive et personnalisée. Or nous voilà revenus aux injonctions de masse, fondées sur des simulations dont on mesure chaque jour l’incertitude (500 000 morts, en combien de vagues ?) et l’erreur intrinsèque (« 9000 malades en réanimation, quoi qu’on fasse »). On ne s’étonnera pas que ces chiffres brandis au hasard, sans préciser la confiance qu’on peut y accorder (4), n’arrivent plus à convaincre le public ni même les décideurs.

Aveugles aux autres

Notre société se fragmente sous nos yeux. Les appels à la raison, à l’argumentation font place à une vocifération (« Non vaccinés, j’irai vous chercher avec les dents… » ?!) aux accents quasi-Poutiniens. Obligation, sommation, ultimatum et bientôt asservissement ? Au lieu de laisser la situation se dégrader sous nos yeux (ici l’obésité), installant nos prochaines vulnérabilités, ne pourrions-nous pas plutôt encourager chacun à renforcer son immunité en soignant sa condition physique, un atout majeur permettant d’éviter la case réanimation ? (5)

Et, avant d’annoncer une quatrième phase d’enfermement (en attendant la cinquième puis la sixième et la suivante encore), pourrait-on simplement considérer la réalité des faits et ce qu’elle nous enseigne afin que nos sociétés tentent, au moins quelque temps encore, de maintenir la pertinence de leurs décisions ?

Nous sortons de plusieurs phases de confinement dont l’efficacité de long terme sur la syndémie n’a toujours pas été démontrée scientifiquement mais qui ont provoqué l’entrée de dizaines de millions de personnes dans la grande pauvreté, un coup d’arrêt extraordinaire aux programmes alimentaires, aux campagnes de vaccination (rougeole, poliomyélite) ou de prise en charge des infections les plus fréquentes dans les pays émergents (Paludisme, Tuberculose, Sida y soustraient pourtant 30 fois plus d’années de vie que la Covid), le travail forcé de près de dix millions d’enfants, le recul sur l’éducation et l’emploi des femmes… Les conséquences sociétales de nos réponses inadaptées sont phénoménales.

Vivre avec le virus

Pendant ce temps, l’OMS tente de faire revenir chacun à la raison et recommande de fonder enfin les stratégies nationales de prévention sur l’analyse précise de leur rapport coût-efficacité en abandonnant notamment le dépistage systématique des asymptomatiques en raison de « l’absence de preuve de leur efficience » (6). Les expérimentations du Havre ou de Charleville-Mézière, portées à bout de bras par de grandes personnalités de l’épidémiologie française, désormais aussi aveugles du court terme, n’auront donc servi à rien de plus qu’à prouver comment dilapider nos moyens par millions en temps de crise.

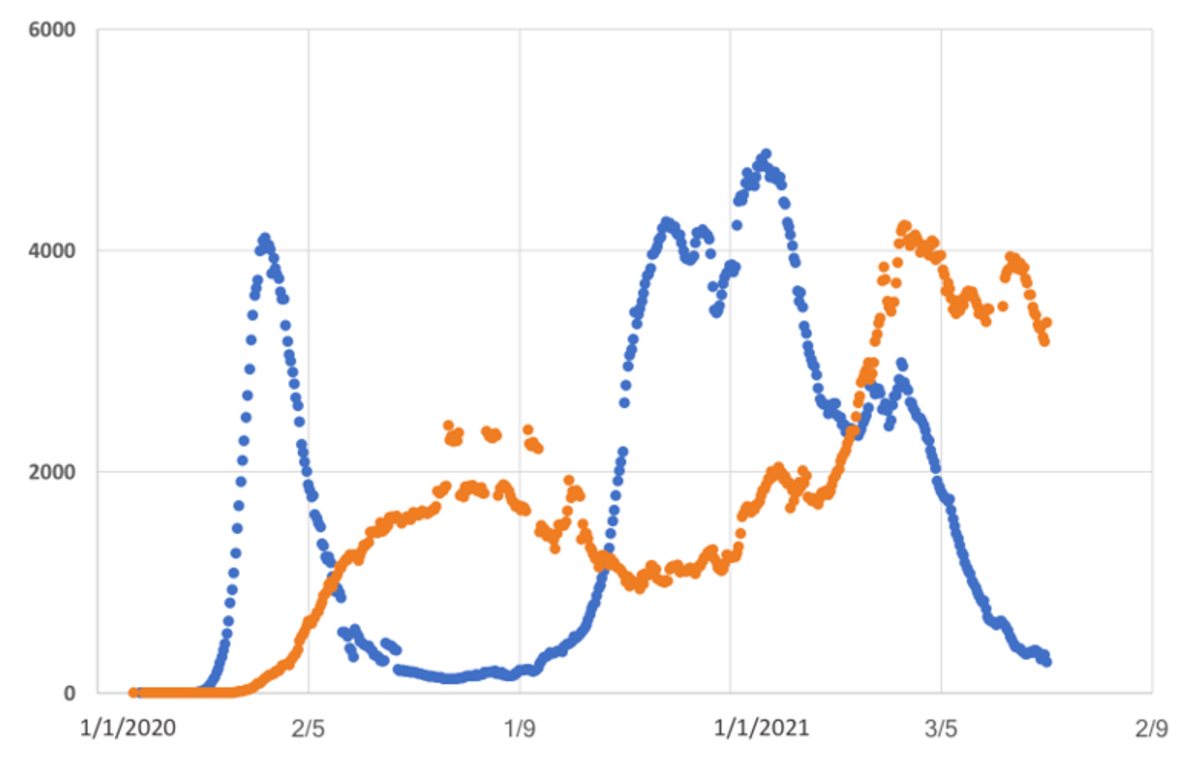

Or, comme un grand nombre de virus associés aux infections respiratoires hautes, le Sars-CoV-2 a adopté très tôt un rythme automno-hivernal avec une alternance hémisphère nord / hémisphère sud qui apparaissait dès l’été 2020. La figure 1 illustre cette activité saisonnière en comparant les phases continentales de mortalité en Europe et en Amérique du Sud (ces continents sont les deux plus touchés avec 18 des 20 pays présentant les taux de mortalité les plus élevés ; l’Amérique du Nord suit une évolution similaire à celle de l’Europe).

Lorsque le nombre de décès diminue dans les pays du Nord, il augmente dans les pays du Sud. La réciproque est vraie six mois plus tard. Cette opposition de phase entre les deux hémisphères est cohérente avec l’instauration d’un rythme saisonnier, comme c’est le cas pour les orthomyxovirus, dont le virus de la grippe que le coronavirus semble en passe de remplacer.

Agrandissement : Illustration 1

Figure 1 : Nombre de décès quotidiens (moyenne mobile sur 7 jours) en Europe (courbe bleue) et Amérique du Sud (courbe orange) - Source : CSSE 4/7/21. Lorsque le nombre de décès diminue dans les pays du Nord (avril-mai), il augmente dans les pays du Sud ; l’inverse se déroule au semestre suivant (octobre-novembre). Les courbes se croisent lors de chaque équinoxe. Ce décalage de phase de 6 mois est cohérent avec l’instauration d’un régime de saisonnalité. Points bleus : décès quotidiens dans les pays Européens (Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, San Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse). Points oranges : décès quotidiens dans les pays Sud-Américains (Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Chili, Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Surinam, Uruguay, Venezuela)

Il est important de noter que, parmi les pays d’Amérique du Sud, se trouvent les extrêmes en termes d’endiguement. Le Brésil n’a jamais confiné de façon nationale mais seulement de façon très hétérogène à l’échelle territoriale ; il est actuellement le 7ème pays mondial en termes de taux de mortalité. Le Pérou a été au contraire l’un des pays à confiner le plus tôt, le plus longtemps et le plus drastiquement à l’échelle nationale ; son taux de mortalité de plus de 6 000 décès par million d’habitants est actuellement le plus élevé au monde. Avec une telle discordance 18 mois après le début de la pandémie, l’impact des mesures de confinement doit donc être réévalué sur le long terme, y compris en termes d’efficacité sanitaire.

Car enfin, comme lors de toutes les grandes épidémies historiques hors traitement curatif, le scénario le plus probable passe par l’isolement des sujets malades en phase aiguë et l’immunité collective sur le long terme. L’adaptation spontanée des populations jeunes qui s’immunisent en contractant le virus avec un risque très faible (leur mortalité est 1000 fois inférieure à celle des octogénaires) et l’adaptation vaccinale des plus âgés et des malades chroniques (les seuls à bénéficier sans le moindre doute de la vaccination) permettront de sortir de la phase initiale. Il convient donc de convaincre sereinement, en développant les arguments de la réduction démontrée des probabilités d’infection et de décès par ce biais vis-à-vis des plus vulnérables, la pandémie n’aboutissant à un équilibre Homo/Sars-Cov-2 qu’après plusieurs cycles annuels.

Au total, rien ne se joue donc dans les 15 jours contrairement à ce que déclarait Alain Fischer. Le virus est installé dans notre espèce, comme la grippe l’était auparavant. Il s’y adapte et s’y développe. Il reviendra selon les cycles naturels et, chez nous, dès cet automne, puis tous les automnes. Il se calmera à chaque printemps. Sur ces échelles de temps, la stratégie zéro-Covid est un échec patent. Faudra-t-il s’angoisser chaque été puis encore tout arrêter chaque hiver, avant qu’on ne se rende compte de notre inconséquence et des dégâts que notre peur engendre ?

Ces catastrophes environnementales que la Covid nous masque

Car plusieurs fléaux simultanés s’accumulent à d’autres horizons. Pendant que la pandémie installe son rythme de croisière, l’ouest canadien s’embrase. Le record du monde de température (49,6°C) enregistré dans la moitié haute de l’hémisphère (au-dessus de la latitude 45Nord) a valu à son détenteur, la ville de Lytton, l’anéantissement immédiat. Franchir la limite pose parfois quelques problèmes (7) et battre un record du monde en s’approchant des 50°C dans une région boisée signe désormais la fin d’une communauté.

De points de bascule en boucles de rétroaction positive (comme celle des pyrocumulus), nous découvrons la réalité des canicules extrêmes et notre impréparation totale à des événements face auxquels seule la fuite a désormais valeur de survie (8). Mais jusqu’où et combien de temps pourrons-nous fuir ?

Voici un ennemi d’une toute autre ampleur. Les uns s'associant aux autres, aucun ne nous laisse le temps de souffler. Faut-il garder les masques en extérieur durant une canicule ? Faut-il rouvrir les centres commerciaux climatisés malgré le risque accru de transmission ? Toutes ces questions nous forcent à intégrer l’ensemble des phénomènes auxquels nous sommes confrontés et cesser de les observer par le seul petit bout de nos lorgnons.

Or nous subissons à des cadences différentes les conséquences cumulées de tous les événements passés, dont nous ne sommes pourtant qu’infinitésimalement responsables. Nous n’avons pas choisi d’être ce cardiaque dont la mutation a déjà perturbé l’histoire familiale ni cette jeune fille dont le cancer du sein s’ajoute à une longue liste de mère et de grand-tantes, trop tôt disparues. Nous n’avons pas non plus choisi d’être, en bout de chaine, juchés sur les épaules de géants trébuchants. Mais il nous faut pourtant agir.

Or, pour agir vraiment, il nous faut désormais tout interrompre. La pandémie aura été la seule circonstance qui aura su nous imposer, contre notre volonté, de réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre, à l’origine des embrasements actuels et futurs. Sachons en tirer la leçon. Tous les discours publics depuis 1965 (9) n’ont été suivis d’aucune action sincère. La croissance économique s’est faite au prorata de l’augmentation du CO2 atmosphérique et la barre se situe déjà au-delà des 2°C. Saurons-nous la franchir et assurer la vie des nôtres ou attendrons-nous que d’autres contingences nous obligent, comme ce fut le cas lors de l’épidémie ?

Nous vivons un monde absurde et injuste mais il a ses règles et, comme le suggérait Camus, nous refuserons sa contradiction (10). Et, si l’on veut en « sauver l’esprit », il faudra de surcroît en « ignorer les vertus gémissantes ». Gémir n’est décidément plus de mise.

Notes

(1) “We would expect a peak of about 6,000 hospital admissions per day in the absence of interventions” … “vaccination of teenagers could substantially reduce the stress on the healthcare system” (“Epidemiology and control of SARS-CoV-2 epidemics in partially vaccinated populations: a modeling study applied to France”, article signé par Paolo Bosetti, Cécile Tran Kiem, Alessio, Andronico, Vittoria Colizza, Yazdan Yazdanpanah, Arnaud Fontanet, Daniel Benamouzig et Simon Cauchemez).

(2) “Most of the gains achieved thanks to social distancing measures are obtained by reducing the contacts of unvaccinated individuals” (toujours Bosetti et al.).

(3) “A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame”. (Leonard Cohen, You want it darker).

(4) A model with “Important uncertainty about the value of R0” and a “number of simplifying assumptions” (Bosetti et al.).

(5) “Ageing, VO2max, entropy and COVID-19”. Spedding M, et al. Article à paraître (le lien sera bientôt ajouté).

(6) Dans les “WHO Recommendations for national SARS-CoV-2 testing strategies and diagnostic capacities. Interim guidance (25 Juin 2021), on lit: “Timely testing is an essential tool in preventing the spread of SARS-CoV-2. It must result in the cost-effective implementation of public health countermeasures… Widespread screening of asymptomatic individuals is not a currently recommended strategy due to the significant costs associated with it and the lack of data on its effectiveness.”

(7) « Les Grecs n’ont jamais dit que la limite ne pouvait être franchie. Ils ont dit qu’elle existait et que celui-là était frappé sans merci qui osait la franchir. Rien dans l’histoire d’aujourd’hui ne peut les contredire » (Albert Camus, L’exil d’Hélène, 1948).

(8) “It was a dark and stormy night”, Edward Bulwer-Lytton, Le Devoir.

(9) Jean Dorst, Avant que Nature meure. Paris, 1965.

(10) Gilles Bœuf, Bernard Swynghedauw, Jean-François Toussaint, L’homme peut-il accepter ses limites ?, Paris, Éditions QUAE, 2017.