Edito

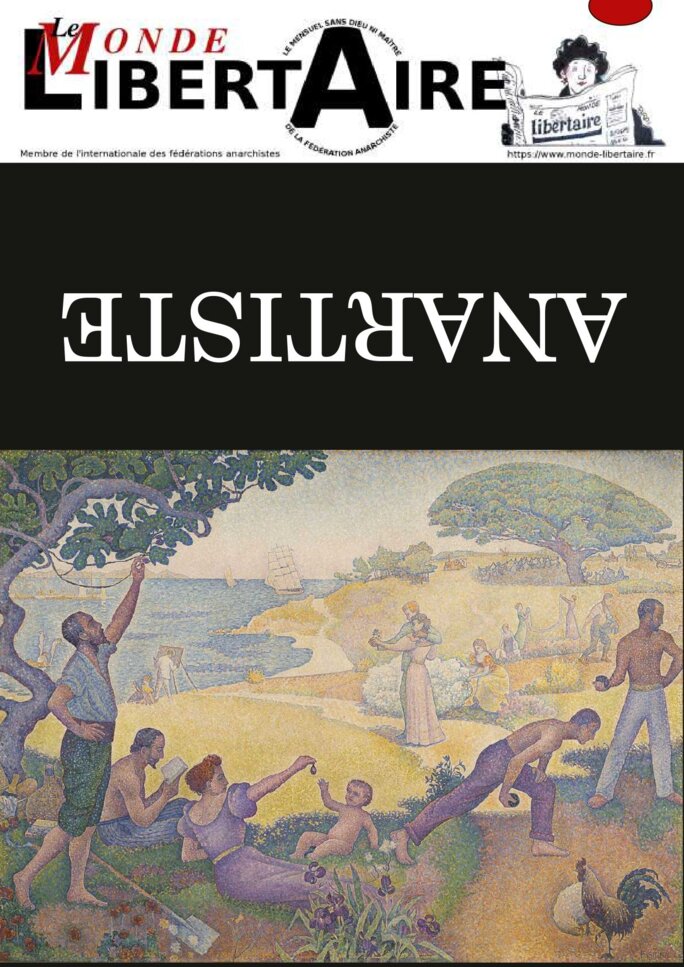

« Ils ont un drapeau noir en berne sur l’espoir… ». Nous ne donnerons pas dans le monochrome, n’en déplaise à Soulage. Nous avons voulu un numéro d’été riche en lumière, en couleurs. Alors ce dossier consacré à l’art dans l’anarchie, à l’anarchie dans l’art, à l’art narchie… Pour vous accueillir, Paul Signac et sa toile « Au temps d’harmonie : l'âge d'or n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir. ». Son histoire ? Fin du XIXe siècle, de nombreux artistes partagent les idées anarchistes. Paul Signac, en réponses aux attentats, décide de peindre une toile où seraient représentés les idéaux anarchistes. Et ce sera une toile de 4m par 3. L’art, comme l’anarchie, se nourrit de patience, commencée en 1893, elle ne sera achevée qu’en 1895. Dans le même temps, Signac propose à son ami le peintre Henri-Edmond Cross de réaliser une toile sur le même thème. Et ce sera « L’air du soir » (1893-1894). Entre le premier coup de pinceau de Signac et la fin de sa toile, le 25 juin 1894, à Lyon Sadi Carnot est assassiné. Viendra la 3e loi scélérate, loi du 28 juillet 1894, qui interdira toute propagande anarchiste. Le tableau de Signac devait initialement s’intituler Au temps d’anarchie…

Mais revenons au dossier. Nous n’avons, bien sûr, pas exploré toutes les formes d’art possible, l’art n’a pas de limites. « Dis-donc, il y a un trésor dans la maison d’à côté. / - Mais, il n’y a pas de maison à côté ! / - Alors nous en construirons une. ». Pas de limites…

Un mathématicien dirait de « moins l’infini » à « plus l’infini ». Nous ne soutiendrons pas les artistes du « moins l’infini » qui tirent l’esprit humain vers le bas, le normalisé, le courtisé, l’inféodé, l’institutionnalisé ou le simple foutage de gueule. Nous rejoindrons les autres « Il y a vingt mille ans qu'ils sont à leur fenêtre, / Il y a vingt mille ans qu'ils crient dans le désert ! »

Un compagnon, à la fin de son article, fait un rappel que je lui emprunte « Extrait des Principes de base de la Fédération Anarchiste - Nos objectifs - : Les anarchistes luttent pour une société libre, sans classe ni États, ayant comme buts premiers : "... L'égalité dès la naissance des moyens de développement, c'est-à-dire d'éducation et d'instruction dans tous les domaines de la science, de l'industrie et des arts."

Bernard.

« […] Ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras.

Vous les laissez passer, ils ne sont pas à vous

Les artistes. […] »

Art, anarchie et émancipation

"L'art ne peut pas changer le monde, mais il peut contribuer à changer la conscience et les pulsions des hommes et des femmes qui pourraient le changer" Herbert Marcuse

À l'heure où la misère symbolique règne au cœur de notre ère « hyper industrielle » et que l’expérience esthétique risque d’être liquidée, qu’un art neutre témoigne d’une parfaite adaptation au fonctionnement du libéralisme démocratique, en quel sens les œuvres artistiques peuvent-elles encore prétendre participer à un processus d’émancipation individuelle et collective ? À l’heure aussi où l'uniformisation des produits culturels détruit l'originalité de l'art et assèche l'expérience esthétique, et où la production massive des biens culturels et la volonté de satisfaire les désirs supposés des consommateurs transforment le moment artistique en pur divertissement, comment l’expérience esthétique peut-elle encore être appréhendée en tant qu’expérience libératrice ?

Pourtant, l’œuvre d’art, en échappant aux formalisations de l’ordre rationnel, porte en elle, dans sa constitution même, les possibilités de l’émancipation, car en brisant les contraintes du rationalisme abstrait de la société bourgeoise et en faisant surgir les paysages insolites et merveilleux de réalités ignorées, l'art élabore une pratique théorique libertaire de la révolution totale en permettant aux humains de s'arracher à l'asservissement.

D’ailleurs, Proudhon lui-même assignait à l’art un rôle a jouer dans la grande œuvre révolutionnaire. Dans un essai intitulé : Du principe de l’art et de sa destination sociale, il définissait l’artiste comme devant travailler à l’éducation et à l’exaltation de l’humanité. La mission que Proudhon lui assignait était de représenter l’humanité dans le but de son perfectionnement. Pour cela, il devait d’ailleurs être libre et ami de la vérité, non de la gloire ni de la fortune.

Cette participation à la vérité et à la connaissance qu’après Kant, Hegel avait accordé à l’art va se conserver dans l’ensemble de la tradition hégélo-marxiste. Marx et Engels vont concevoir l’art comme un moyen pour la transformation sociale. Mais contrairement à Proudhon, pour qui l’art devait être « antidogmatique » et « critique de tout ce qui existe », l’esthétique marxiste orthodoxe accorda ce caractère cognitif d’une manière exclusive au réalisme socialiste en pensant l’art comme une copie d’une réalité qui devait être politiquement transformée. C’est cette conception, théorisée par Lukács, qui va stigmatiser désormais le « grand art » bourgeois comme « idéologique » et « décadent ».

C’est alors que le tournant pris par Adorno va être décisif dans la conceptualisation des rapports entre l’art et la société. Adorno oppose à Lukács le fait que l’art ne peut être une simple photographie du réel. Pour lui, la dimension sociale de l'art s'impose dans l'attitude résolument antagoniste qu'il affirme face à elle au cœur même de son organisation. Pour assumer cette position, l'art doit échapper à l'emprise des normes sociales existantes et, pour s'opposer à leur logique, ne pas être socialement utile. Autrement dit la force critique de l'art dépend de son autonomie. C'est précisément cette autonomie qui lui permet d'infliger au monde capitaliste sa puissance négative.

A la suite d’Adorno, Marcuse placera le potentiel révolutionnaire de l’art dans l’art lui-même. Selon lui, la vérité et la connaissance peuvent être attribuées à l’art tant qu’il consiste à la configuration autonome d’un monde propre plus vrai que le monde réel. Pour Marcuse la réception de l’art pourrait conduire à la « subversion de l’expérience », à la révolution des modes habituels de perception. Même dans sa « négativité », la fonction « affirmative » de l’art consiste pour lui en la mobilisation des humains vers la transformation de la société à travers leur propre transformation.

Mais, au même moment, Adorno et Horkheimer se consacrent à l’étude du processus de standardisation de la culture dans le cadre du développement de la culture de masse imposé par l’« industrie culturelle ». Ils vont y dénoncer la soumission de la production culturelle à la rationalité technique et son assujettissement à la domination économique capitaliste. Pour eux, l’œuvre d’art tend à se soumettre à la forme-marchandise et les œuvres d’art tendent à n’être plus qu’un secteur de la production industrielle. Adorno et Horkheimer fustigent l’avènement d’une culture mutilée et dégradée qui neutralise l’art et qui est non seulement rentable, mais participe, en tant qu’instance de répression, au contrôle social.

Devenu marchandise, l’intérêt « esthétique » de l’œuvre d’art devient négligeable, ce qui ne signifie pas que cet intérêt soit annulé, mais qu’il soit mis « au service » de son intérêt comme marchandise circulante. L’art dominé par la forme marchandise et l’expérience qui en résulte, loin d’être subversive, relève d’un conformisme aliénant. Le marché est devenu le seul maître, et l’intégration, rendue nécessaire par les impératifs économiques du marché de l’art, finit par fonctionner comme un appel à la transgression. De ce fait, il existe aussi un « créneau » pour les œuvres « indépendantes », voire « rebelles » de là-contre- culture. Mais là où la transgression devient la norme, disparaît ce qui fait l’essence du geste transgressif, c’est-à-dire sa puissance de dénonciation qui en constitue la finalité. La question est alors de savoir s’il est encore possible de produire une œuvre d’art autonome dans une société réglée par l’échange marchand ?

L’œuvre d’art dominée par la forme marchandise se trouve privée de sa négativité, et le but de l’œuvre d’art positive est uniquement de plaire, non de remuer. L’esthétisation fonctionne comme une éthérisation et le beau se différencie désormais du sublime. D’ailleurs, ce n’est qu’avec la modernité que le beau et le sublime se sont distingués. La métaphysique platonicienne ne faisait pas cette distinction. Le beau abritait cette négativité qui caractérise le sublime. C’est Kant qui a isolé le beau dans sa positivité et en a fait un objet de plaisir entièrement positif. Le beau plait, car il stimule une interaction ludique et harmonieuse. Face au beau les facultés cognitives, c’est-à-dire l’imagination et l’entendement opèrent selon un libre jeu, de façon harmonieuse et collective. Elles ne travaillent pas au développement de la connaissance. Le beau est de ce fait opposé au sublime, qui en raison de sa négativité n’engendre pas d’emblée une satisfaction immédiate. Pourtant, la négativité est essentielle à l’art, en ce sens, qu’elle doit provoquer un choc chez le spectateur. Elle bouleverse celui qui la contemple. Aujourd’hui le beau est privé de toute négativité, de toute propension à ébranler. Face à cet art, nulle interprétation et nulle pensée ne sont nécessaires. Contrairement au beau, le sublime n’engendre aucune satisfaction immédiate. La première sensation que l’on ressent face au sublime est soit la douleur ou le dégoût. Il est trop puissant pour notre imagination qui ne peut pas le comprendre. C’est en cela que réside la négativité du sublime. Le contenu de vérité de ces productions artistiques requiert l’exercice de la critique philosophique, c’est-à-dire de la mobilisation de la « raison interprétative ». C’est par sa logique propre et sa cohérence de sens que l’œuvre d’art rompt avec la réalité empirique. Négative, l’œuvre d’art énonce également l’inexprimable et maintient en tension l’idée de liberté comme possibilité. C’est en représentant dans des œuvres la plus haute compréhension qu’ils ont à ce moment du monde que les hommes peuvent se reconnaître en elle, puis en déceler l’insuffisance et la dépasser. Au lieu d’opposer le sublime au beau, il s’agirait peut-être de rendre au beau la dimension inassimilable du sublime et d’effacer à nouveau la distinction entre beau et sublime.

Il serait cependant absurde de prétendre que l’art puisse à lui seul bouleverser l’ordre établi. Néanmoins, en dénonçant l’insupportable et en plongeant l’individu au cœur d’une expérience au sein de laquelle peuvent être réveillées ou activées d’insoupçonnables aspirations à la liberté, l’art pourrait représenter le but ultime de toute révolution libertaire. Il s’agirait peut-être alors de restaurer une contemplation analogue à ce qu’appelaient les œuvres d’art d’avant la modernité. Une contemplation qui dans le domaine de la musique, « ouvrirait les oreilles » au lieu de produire une régression de l’écoute, dans le domaine de la poésie, délierait l’intelligence au lieu de l’aliéner, et dans le domaine des œuvres visuelles, ouvrirait les yeux au lieu de rendre aveugle.

Conscient des pressions qui tendent à exploiter l’art comme instrument de justification de la domination - l’art étant dès lors dépossédé de sa propre nature et transformé en bien de consommation – Adorno pense qu’au sein de la société administrée et bien qu’en retrait, l’œuvre d’art doit rentrer en résistance active, dénoncer ses insupportables irrationalités et absurdités, et se rebeller contre la fausseté du vécu.

Dans son roman/essai l’Esthétique de la résistance, Peter Weiss analysait avec force des œuvres significatives et traçait les contours d’une esthétique de la résistance. À la fois roman et fresque qui raconte l’épopée de la gauche révolutionnaire et sa lutte désespérée dans la première moitié du XXe siècle, cette histoire est celle de l’échec d’une révolution toujours différée. Mais l’ouvrage recèle un formidable espoir, celui de voir l’individu prendre un jour conscience du potentiel subversif contenu dans les grands chefs- d’œuvre du passé et s’approprier toute la densité d’une expérience esthétique monopolisée jusque-là par les détenteurs privilégiés de la « culture légitime ». Peter Weiss laisse entendre que l’art ne saurait en aucun cas constituer un refuge aux espérances déçues et aux fantasmes de libération. L’expérience esthétique vécue par son « héros » doit, pour être authentique, infiltrer en permanence sa vie quotidienne et déterminer sa posture face à la vie de tous les jours.

La création artistique et l’expérience esthétique qu’elle suscite sont liées à la perspective de l’émancipation. L’art en échappant à la rationalité du monde administré et en se situant du côté des vaincus de l’histoire, ne sauvegarde-t-il pas la perspective de la liberté et du bonheur ?

Thierry, Groupe la Révolte

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2