A la toute fin du mois de Février, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) a publié un nouveau rapport, traitant des conséquences du changement climatique sur le Vivant, et de comment parvenir à s’adapter à une élévation moyenne globale des températures sur Terre. Qu’on se le dise sans détour : ça sent mauvais. Très mauvais. Mais ce n’est pas ce dont je souhaite parler ici, pas aujourd’hui du moins. Un rapport qui passe globalement assez inaperçu compte tenu de l’actualité alarmante concernant le conflit armé opposant l’Ukraine à la Russie… Alors que la situation climatique s’annonce encore plus dramatique que prévue ! Par ailleurs, lors d’un entretien réalisé par Mickaël Correia, François Gemenne, professeur à l’Université de Liège spécialiste des questions relatives aux migrations environnementales et co-auteur de ce rapport pour le GIEC, estime que « Les scientifiques du Giec demeurent dans une posture de “neutralité objective” qui confine à l’attentisme ». Une estimation que nous sommes peut-être plusieurs à partager… Une estimation que je me risquerai à dire comme pouvant être « objective », pour le coup. Mais pourquoi donc les scientifiques ne se mouillent-ils pas davantage ? Pourquoi ne s’engagent-ils pas avec franchise dans la lutte contre le changement climatique ? Une situation qui n’est peut-être pas aussi simple qu’il n’y parait…

Car le problème (doux euphémisme) dont on parle ici, à savoir celui du changement climatique, touche (quasiment ?) l’ensemble des aspects relatifs à notre société, et ce bien au-delà de la climatologie : le droit, le social, l’économie, l’écologie forcément, et tant d’autres… Si désormais, le rôle de « porteur de connaissance » qu’est le scientifique s’est quelque peu amoindri, de par l’essor de l’accessibilité à la connaissance, son rôle de « passeur » en revanche devient particulièrement prépondérant pour la société. Si on peut tous trouver moult informations et connaissances sur les ensembles p-adiques ou encore la physique des trous noirs, nous sommes cependant bien peu nombreux à pouvoir comprendre ces informations ! D’où un besoin croissant de la société envers la parole et l’expertise scientifique… Cependant, l’Homo sapiens qui porte sa casquette de scientifique porte aussi une casquette d’expert (dans le périmètre de son domaine de connaissances et de compétences), une casquette de citoyen ne l’oublions pas, et potentiellement une casquette de militant. Comment positionner la neutralité scientifique objective, comme l’indique François Gemenne, vis-à-vis de ses valeurs personnelles ? Comment va évoluer la crédibilité du scientifique vis-à-vis de ses convictions ? Et de facto la confiance dans la parole scientifique vis-à-vis de cette même crédibilité ?

Ne soyons pas naïfs, que nous soyons scientifiques ou non : le risque de récupération ou même d’instrumentalisation de la parole scientifique est particulièrement présent et latent. Quid des intérêts privés ? Des intérêts politiques ? Ou même de l’intérêt de buzz des médias ? Et je ne parle même pas de la question des intérêts personnels… Et les exemples illustrant ces différents questionnements ne manquent pas dans l’actualité des dernières années. Je pense évidemment aux positions de Didier Raoult par exemple au cours de la pandémie que nous traversons, aux propos de Laurent Mucchielli pour cette même pandémie ou encore ceux de Gilles-Eric Séralini concernant les OGMs (liste non-exhaustive)… Et pourtant, le besoin d’une information scientifique fiable sur laquelle la société peut se reposer s’avère grandissant, face à des enjeux complexes, multifactoriels et pluridisciplinaires.

Le rôle de « passeur de savoir » du scientifique en dehors de son laboratoire (qui peut être perçu comme une véritable tour d’ivoire, totalement inaccessible) nécessite une forme d’éthique vis-à-vis de son engagement dans la parole publique : prise en compte du devoir de transparence y compris à propos des incertitudes (eh oui, les scientifiques ne savent pas tout, loin de là, et il est important de conserver cette idée en tête) ; intégration du statut que prend le scientifique lors d’une prise de parole publique (avec ou sans la blouse ? De quoi titiller le biais d’autorité…) ; honnêteté ; intégrité ; etc.

Différents points de tension apparaissent alors, concernant la posture du scientifique vis-à-vis de sa posture de citoyen. La posture scientifique doit-elle primer à tout prix ? Est-ce possible de séparer ces 2 postures ? Et là, je crois qu’il existe autant de réponses possibles que de scientifiques (et par extension de citoyens)… D’autres tensions émergent également lorsque l’engagement scientifique touche à des questions de décisions politiques : d’un côté une objectivité trop neutre face aux enjeux (typiquement ce qu’indique François Gemenne dans cette interview), d’un autre côté un risque de biaiser les processus démocratiques, en se voulant porteur de l’unique et seule vérité existante (expression volontairement caricaturale, que tout lecteur de Karl Popper sait être par essence fausse dans un contexte scientifique1)...

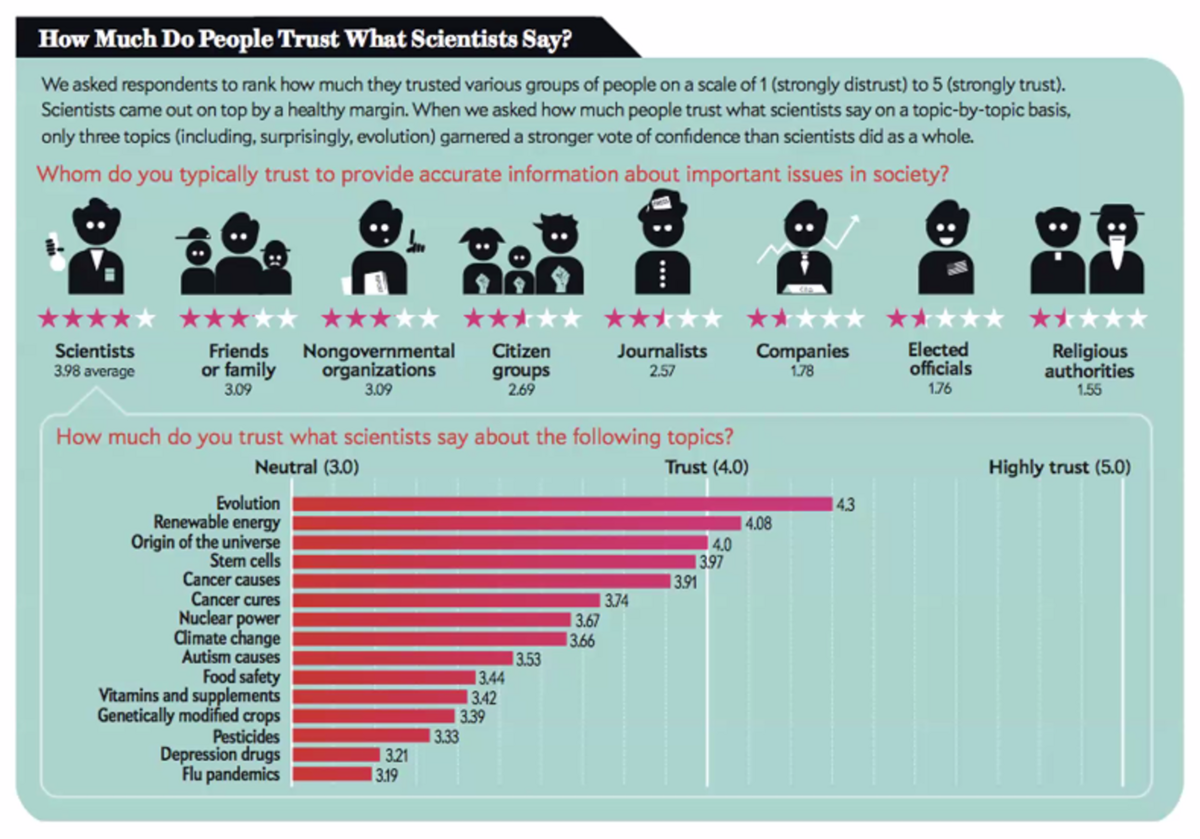

Ces points de tension sont cristallisés car, ne nous trompons pas : oui, la parole scientifique a son importance vis-à-vis du grand public, et est largement considérée comme une parole fiable (en témoigne cette étude récente menée en 2021).

Agrandissement : Illustration 1

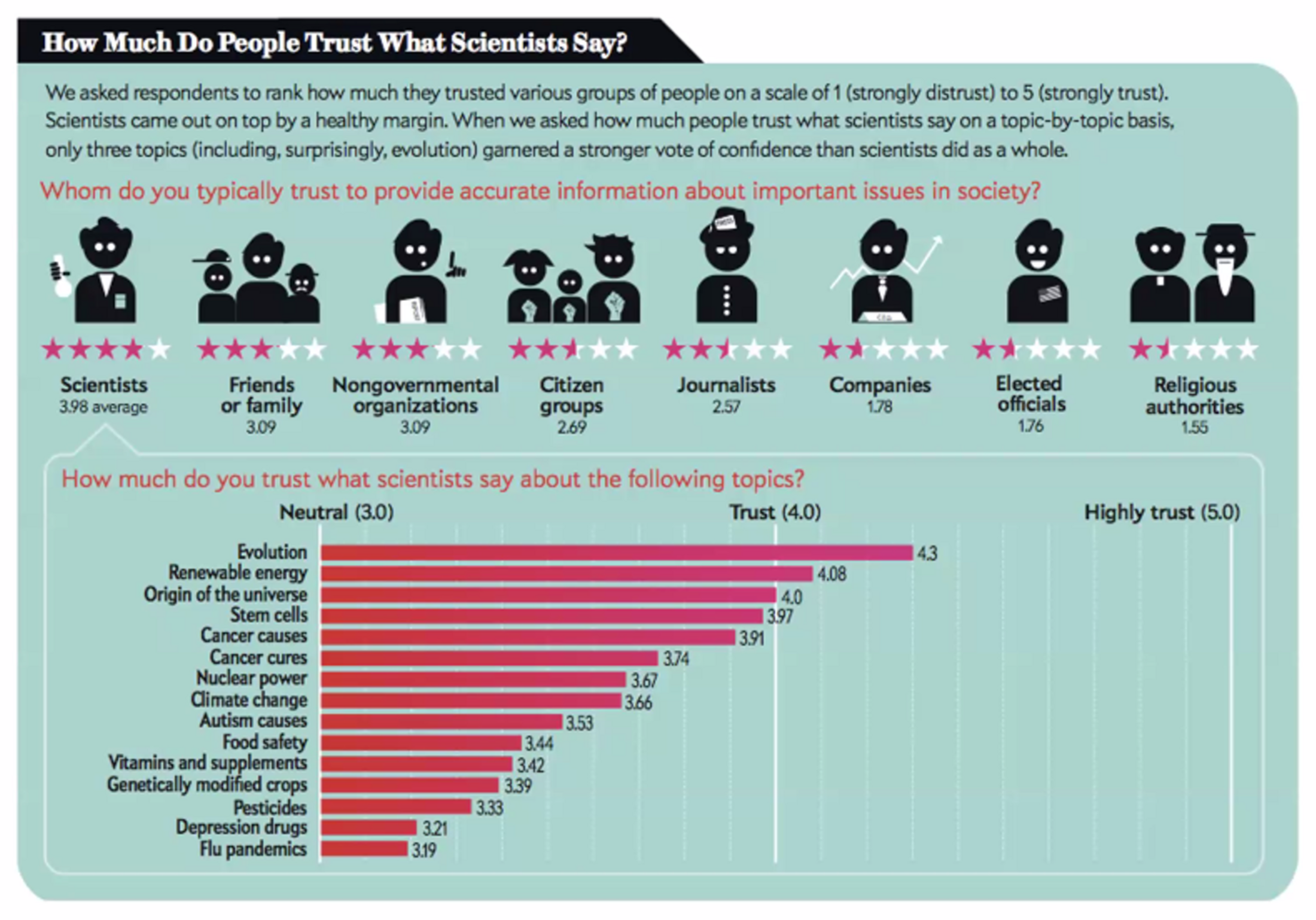

Il est donc un devoir éthique pour un scientifique de faire attention à son propos dans la sphère publique, tant sur le fond que sur la forme de son message. Les scientifiques du GIEC sont clairement dans une posture dite d’ « arbitre scientifique », d’après les travaux2 du politologue Roger Pielke : leurs propos sont basés sur un très large consensus, et présentent une faible part d’incertitude, tout en étant connectés à d’importantes décisions politiques. Ce qui le différencie d’une posture de « pur scientifique » qui serait davantage rattachée à des informations n’étant pas utilisées pour la prise de décision politique. Une posture qui effectivement, confine à une « neutralité objective » apolitique, pour ne pas dire a-citoyenne ou encore amorale.

Agrandissement : Illustration 2

Quelques pistes pour malgré tout avancer et favoriser cette parole ?

Face à ces difficultés dans la prise de parole scientifique engagée, comment favoriser cette prise de parole ? Comment le scientifique peut-il trouver sa place, se positionner dans l’arène publique ? Les travaux de thèse de Lydia Messling

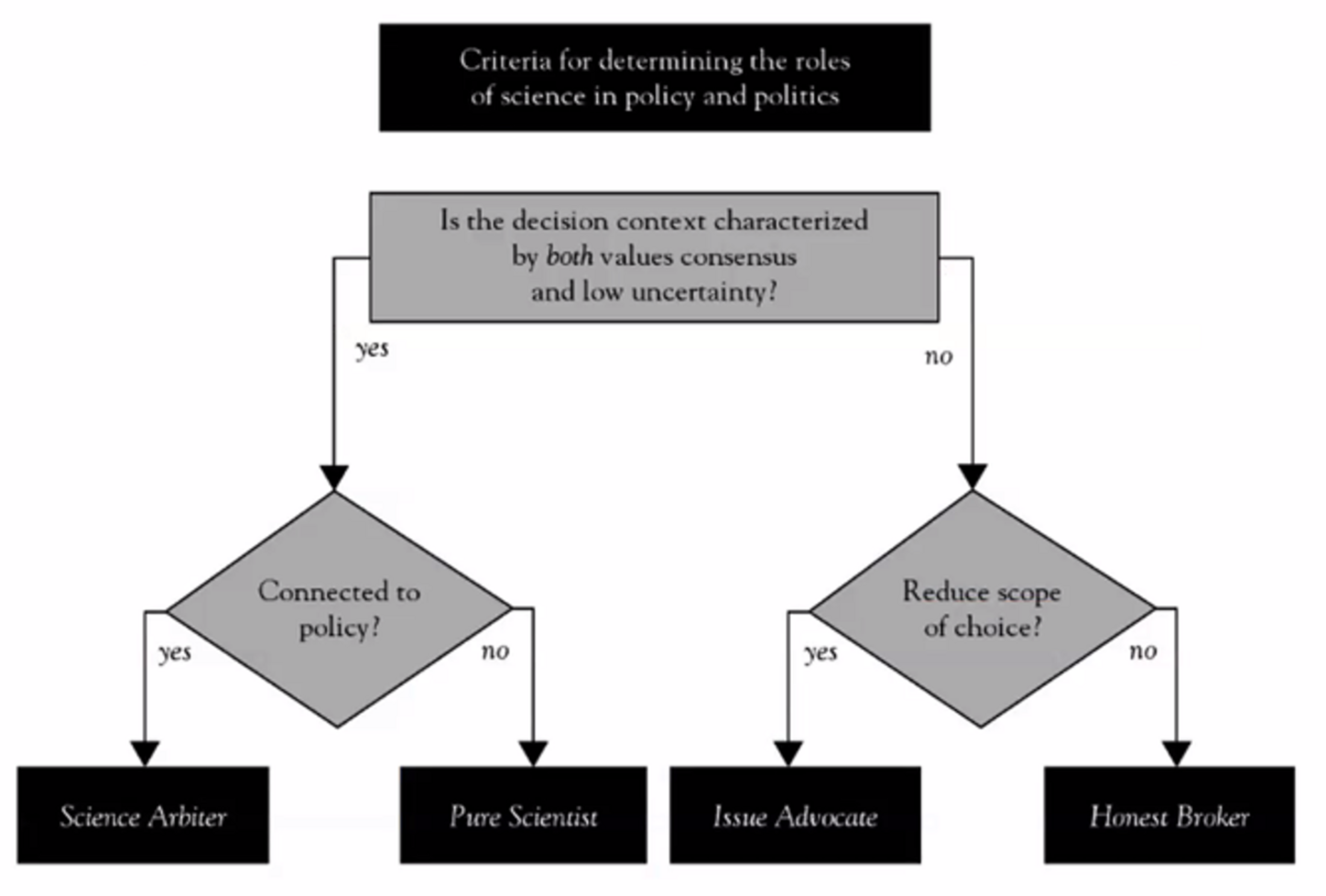

Agrandissement : Illustration 3

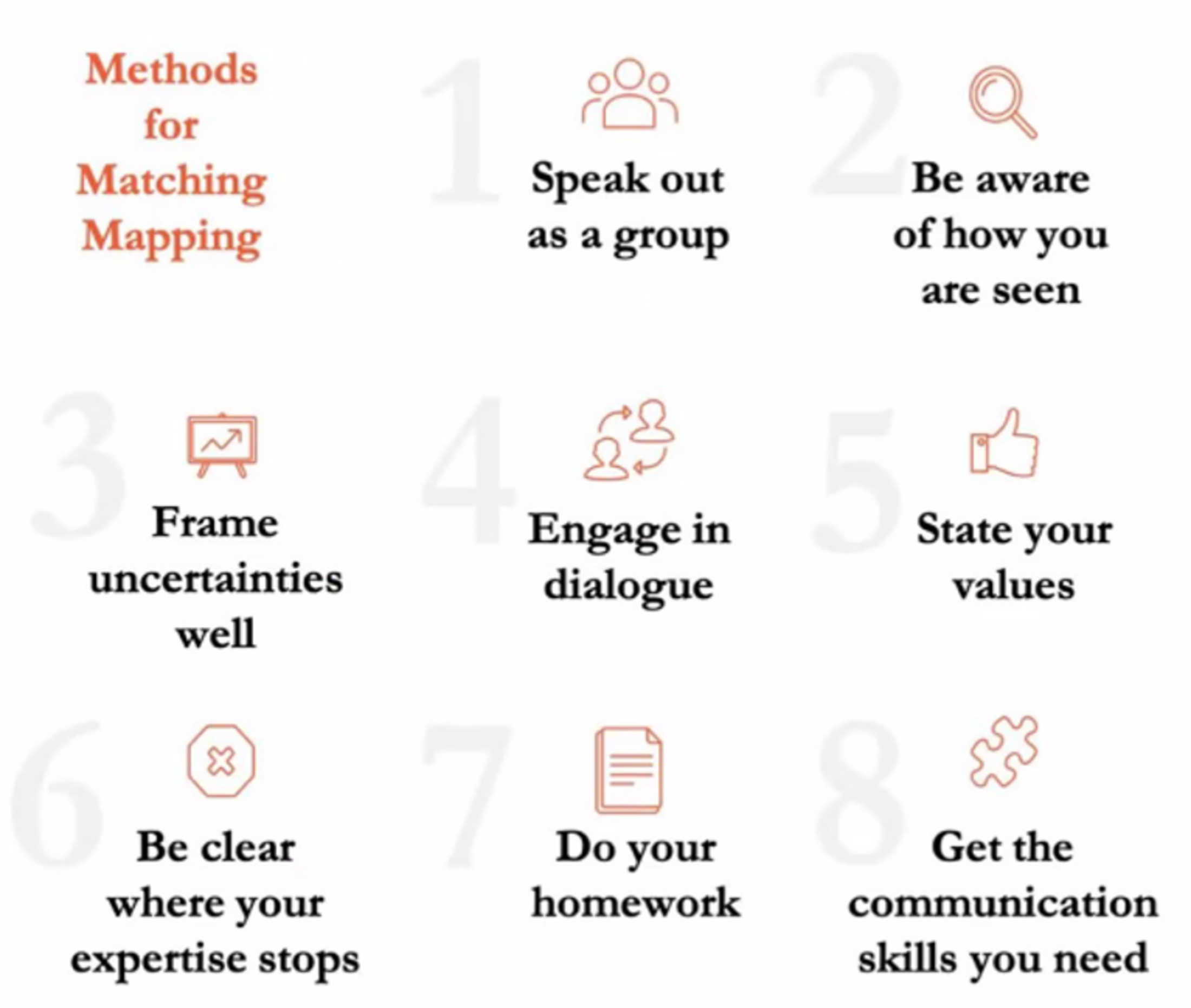

3 (soutenue en 2020 à l’Université de Reading, Royaumes-Unis) proposent plusieurs pistes pour améliorer et favoriser cette communication auprès du grand public. La politicologue avance notamment l’importance de parler en groupe, d’associer sa parole à celles d’autres acteurs, scientifiques ou non… L’idée n’est pas vraiment de se cacher derrière un groupe, mais bien d’insuffler au public que la parole prise par le scientifique au sein d’un groupe n’est pas issue d’une démarche purement personnelle, ce qui est bien moins sujet à d’éventuelles controverses. Bien entendu, il doit aussi veiller à s'opposer aux valeurs qui sont au cœur de la méthode scientifique, qu’il ne déforme pas la Science…

Une vigilance doit être aussi maintenue sur le cadre des communications effectuée, puisque celui-ci peut influencer la manière dont est perçue la Science et son utilisation aux yeux du grand public. Cette préconisation est d’autant plus cruciale lorsque des incertitudes (et elles sont légion en Science !) sont communiquées. Prenons un exemple concret… D’après des travaux menés en 2016 par l'association Climate Outreach, le fait de présenter l'action sur le changement climatique comme une question de justice ne fonctionne pas très bien pour les personnes de confession hindoue et bouddhiste en raison de ses connotations abrahamiques, ni pour les personnes aux valeurs politiques conservatrices en raison de sa résonance avec les valeurs de gauche…

La nécessité d’engager un dialogue, plutôt que de proposer un exposé unilatéral, est aussi un moyen de montrer le côté humain de la science et de démontrer la personnalité du scientifique. Après bien entendu, le dialogue n’est possible que si l’écoute l’est également… Et d’ailleurs, le scientifique ne doit pas craindre d’exposer clairement ses valeurs lors d’une prise de position basée sur son avis scientifique. Exposer ses valeurs et/ou ses motivations, c’est aider le scientifique à montrer comment il remplit son devoir de communiquer la science, et à démontrer son humanité. En énonçant clairement leurs valeurs, les scientifiques peuvent montrer quelles sont leurs opinions, comme tout citoyen, et comment ils s'assurent qu'elles ne biaisent pas leur science.

Le scientifique a également le devoir de savoir clairement où s’arrête son expertise, et ainsi de ne pas abuser de sa position d’autorité pour s’exprimer sur des questions auquel il n’est pas expert. Définir clairement son domaine de compétences et de connaissances, c’est afficher une forme de confession de foi quant à la portée de sa parole, et cela permet de déterminer avec plus de facilité lorsque le scientifique communique avec sa casquette de scientifique, ou avec sa casquette de citoyen/militant (qui ne nécessite pas, pour le coup, d’être un expert du domaine).

Enfin, se former à l’exercice de la communication, au-delà du cercle purement scientifique, apparaît également être une véritable nécessité vis-à-vis du grand public. Communiquer avec des collègues sur des sujets hautement pointus, ce n’est pas le même exercice que de communiquer sur ce même sujet face à un public hétérogène aux connaissances fortement variables.

Et communiquer, c’est un métier !

Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ces questionnements, je vous propose quelques lectures complémentaires :

Encyclopédie philosophique - Neutralité scientifique

Kane, O. La neutralité pour quoi faire? (2018)

Laurens, S. Militer pour la science. (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2019).

Brière, L., Lieutenant-Gosselin, M. & Piron, F. Et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre? (Éditions Science et bien commun, 2019).

Références bibliographiques :

- Popper, K. R. La connaissance objective. (Editions Complexe, 1978).

- Pielke, J., Roger A. The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics. (Cambridge University Press, 2007). doi:10.1017/CBO9780511818110.

- Messling, L. How can climate scientists engage in policy advocacy and preserve their scientific credibility and independence? (University of Reading, 2020). doi:10.48683/1926.00096012.