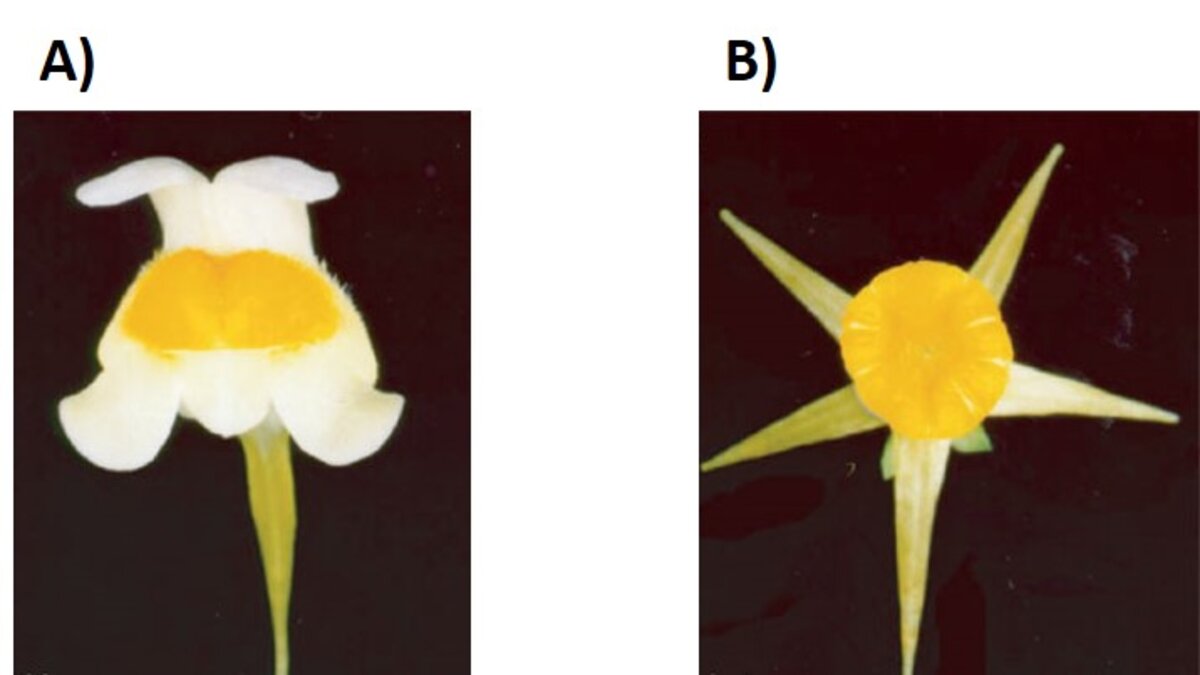

Déjà, de quoi parle-t-on ? Si son nom n’est pas le plus connu parmi toutes des plantes de notre entourage quotidien, la Linaire commune (de son nom latin Linaria vulgaris) n’en est pas moins une plante particulièrement répandue : on la retrouve partout en Europe (et quasiment sur tout le territoire français1), où elle aime pousser dans des lieux secs, comme au bord des chemins de fer ou encore dans les champs, sur les murs… Son nom, « Linaire », provient du Lin, une autre plante dont les feuilles sont particulièrement ressemblantes. On a tous déjà vu ses fleurs, le plus souvent regroupées en grappes au sommet de la tige. Ces fleurs, toutes en nuance de jaune, ont classiquement une symétrie bilatérale, c’est-à-dire qu’elles sont symétriques avec un côté gauche équivalent en miroir à son côté droit.

Agrandissement : Illustration 1

Néanmoins, tout n’est pas aussi simple avec cette plante ! En effet, cette espèce présente dans de rare cas des situations dites de pélorie : à savoir la formation de fleurs à la symétrie… anormale ! Symétrie qui fit s’arracher quelques cheveux à un certains Carl von Linné et ses élèves il y a quelques siècles…

Une curiosité observée il y a longtemps déjà !

Car von Linné était un naturaliste suédois qui vivait au XVIIIème siècle. C’est à lui que l’on doit la nomenclature binominale des espèces, c’est-à-dire l’utilisation de 2 mots permettant de classer les êtres vivants par genre (Homo chez l’être humain) et par espèce (sapiens pour le même exemple). Un spécialiste de la classification donc !

Agrandissement : Illustration 2

Mais voilà, lors de ses démarches, Carl von Linné et ses élèves ont identifié une espèce de plante (la Linaire, donc) qui a pour particularité de présenter dans de rares cas des fleurs ayant une symétrie différente2… Or le plus souvent, la morphologie des fleurs est très utilisée pour servir de critère de détermination de l’espèce. Concernant les 2 types de fleur, s’agit-il seulement de la même plante ? A cette question la réponse fut assez évidemment oui, car sur une même plante peuvent coexister les 2 formes florales. La réponse est donc oui ! Mais alors, comment parvenir à attribuer un nom à une plante qui présente 2 types de fleurs différentes ? Un problème de classification qu’avait contourné Constantin Rafinesque presque un siècle plus tard, puisqu'il classa la Linaire dans le genre Peloria3 (au lieu de Linaria), le mot peloria signifiant « monstre » en grec… D’ailleurs si vous ne l’aviez pas noté, peloria constitue la racine du mot pélorie que nous avons vu plus haut !

Le temps passe, et la technologie évolue...

Comme un épisode de la série télévisée Cold Case, parfois certaines énigmes mettent des années à pouvoir être résolues, notamment grâce aux évolutions technologiques… Le milieu des années 1970 a vu la naissance de la technologie du séquençage ADN (qui permet de littéralement d’obtenir une séquence d’ADN, codée par les lettres A, C, G et T), une méthode particulièrement fine et précise, dont le principe est toujours utilisé massivement aujourd’hui4. Une telle technologie a ouvert les portes d’un nouveau sujet d’étude en biologie, la faisant entrer dans une nouvelle ère : celle de la génomique (à savoir l’étude non pas d’un gène chez les organismes, mais de tous les gènes de ces organismes, si ce n’est plus encore…). Une discipline qui fut d’ailleurs au centre de l’attention il y a plus de 20 ans déjà, lorsque Bill Clinton et Tony Blair (alors respectivement Président des USA et Premier Ministre britannique) annoncèrent la compétition entre différentes équipes scientifiques pour la publication de la première carte séquencée du génome humain, au tout début des années 2000.

Agrandissement : Illustration 3

Il existe désormais près de 4000 génomes d’organismes composés de plusieurs cellules (Métazoaires) dans les banques de données publiques à l’heure actuelle (ici, la banque de données du National Center for Biotechnology Information, plus connue sous le nom de NCBI). Cependant, contrairement aux espoirs de ces chers Bill et Tony, l’avènement de la génomique a ouvert plus de nouvelles questions qu’il n’en a répondues ! C’est d’ailleurs ce que sous-entend cette provocante couverture du Time Magazine datée du 18 Janvier 2010 : « Pourquoi votre ADN n’est pas votre destiné ? ». Le célèbre journal américain faisait alors référence à une des disciplines héritées de la génomique : l’épigénétique.

La naissance d’une nouvelle discipline : l’épigénétique !

L’épigénétique est une discipline qui prend ses origines dans le courant des années 1940, lorsque le généticien Conrad Hal Waddington (1905-1975) utilisa pour la première fois ce terme pour définir ce qui est littéralement « au-dessus » (épi) de la génétique. Cette définition a bien entendu évolué au cours du temps en se précisant peu à peu… En faisant notamment référence au lien entre le phénotype d’un individu (son apparence telle qu’il est) par rapport à son génotype (l’ensemble des versions de gènes servant d’instructions pour se développer et se maintenir), c’est-à-dire une notion fortement liée aux programmes développementaux aboutissant à des individus différenciés. Une autre notion importante apportée est celle du reset : l’effacement/re-établissement des mécanismes épigénétiques à un point du cycle de vie de l’organisme. Une possibilité de retour en arrière à la génération suivante, ce que ne permet pas la génétique ! Désormais, les biologistes s’accordent à définir l’épigénétique comme l’étude des changements d’activité des gènes qui sont stables à travers le temps et transmissibles, et ne sont pas liés à une modification de la séquence d’ADN (modification de la séquence en A, C, G ou T)5. L’idée est qu’à partir des mêmes instructions de départ (le génotype), selon la façon dont elles vont être lues, elles ne donneront pas le même résultat final visible (le phénotype).

Bon, l’idée sur le papier est séduisante, mais par quels mécanismes se fait se « changement de lecture » de la séquence d’ADN ? C’est là où il nous faut repartir sur la structure même de ce que l’on appelle ADN. Dans une cellule Eucaryote (disons une cellule d’Homo sapiens, ou de framboisier…), l’ADN (si vous voulez plus d’infos sur l’ADN, j’explique ce qu’il faut retenir ici) est stocké dans une structure que l’on appelle le noyau. Dans ce noyau, l’ADN sera rangé et compacté s’il n’est pas utilisé/lu (on dit que l’ADN est sous sa forme d’hétérochromatine), et il sera décompacté et disponible en cas de lecture (l’ADN est sous sa forme d’euchromatine). Eh bien c’est exactement sur ces notions que les modifications épigénétiques vont se situer… Soit en modifiant la structure de la « colle » permettant de compacter l’ADN (à savoir les protéines histones), soit en ajoutant de petits éléments directement sur l’ADN (ne modifiant pas sa séquence, plus la facilité d’accès de celle-ci) que l’on appelle typiquement des méthyles (voir sur la figure ci-contre). Sachant qu’il existe bien d’autres modifications du même type qui sont possibles directement sur l’ADN6 !

La conséquence directe de tels mécanismes est qu’à partir une fois encore de la même séquence d’ADN, selon l’état des modifications portées sur la colle de l’ADN (histone) ou directement sur l’ADN (méthylations), plusieurs lectures sélectives différentes de cet ADN seront possibles, conduisant à un phénotype différent ! A partir d’un même génome (informations génétiques stockées et organisées) peuvent s’exprimer plusieurs épigénomes différents (lecture sélective de ces informations)…

Une énigme résolue 250 ans après…

Mais qu’en est-il du mystère de la monstrueuse fleur de la Linaire commune ? Vous l’avez probablement compris, il s’agit d’une question d’épigénétique… A la toute fin des années 1990, portée par l’explosion de l’usage des techniques de séquençage, une équipe de recherche anglaise a réussi à enfin réussi à comprendre ce phénomène7 ! En effet, les techniques de séquençage utilisées leur ont permis d’identifier un gène précis, qu’ils nommèrent cycloidea. Évidemment ce nom n’étant pas choisi au hasard… Ils ont pu se rendre compte que selon l’état de méthylation de l’ADN portant ce gène (ça va ?), son expression était alors modifiée, donnant soit le phénotype à symétrie classique (bilatérale) si peu de méthylations étaient présentes, soit le phénotype pélorique aboutissant à une symétrie bien différente en cas de forte méthylation… Un article publié en 1999, soit plus de 250 ans après la mise en lumière de ce « problème » par Carl von Linné et ses élèves !

Depuis, on ne cesse de se rendre compte de l’impact de ces mécanismes sur le Vivant et son évolution… Ces mêmes mécanismes sont à l’origine de la différence physique/physiologique entre une reine abeille et une ouvrière de la même colonie, qui est techniquement son clone ! Mais dont l’ADN n’a pas été lu de la même façon, selon si l’abeille encore dans son cocon a reçu beaucoup de gelée royale (donnant des reines) ou non au cours de son développement8. Amis botanistes, si vous avez déjà entendu parler de la vernalisation des plantes (le fait que les plantes aient besoin de subir le froid pour fleurir), là aussi le mécanisme à la base de ce phénomène est d’origine épigénétique9. On parle enfin de plus en plus de cancers chez Homo sapiens qui seraient aussi causés par des modifications épigénétique10… Donnant ainsi un tout autre impact à la portée de la découverte de ces mécanismes chez la Linaire !

Comme quoi, une curiosité botanique vieille de plus de 250 ans peut parfois révéler des indices dont la portée et les implications peuvent être bien insoupçonnées…

Références bibliographiques :

- Chavannes, E. L. Monographie des antirrhinées. (Treuttel et Würtz, 1833).

- Linné, C. von, Kiesewetter, G. & Salvius, L. Caroli Linnaei ... Amoenitates academicae, seu, Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae :antehac seorsim editae : nunc collectae et auctae : cum tabulis aeneis. vol. 1 1–583 (Apud Godofredum Kiesewetter, 1749).

- Rafinesque, C. S. Autikon Botanikon: Or, Botanical Illustrations of 2500 New, Rare Or Beautiful Trees, Shrubs, Plants, Vines, Lilies, Grasses, Ferns &c, of All Regions, But Chiefly North America, with Descriptions &c and 2500 Self Figures Or Specimens. (Arnold Arboretum, 1840).

- Sanger, F., Nicklen, S. & Coulson, A. R. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 74, 5463–5467 (1977).

- Holliday, R. Epigenetics: an overview. Dev. Genet. 15, 453–457 (1994).

- Skvortsova, K., Iovino, N. & Bogdanović, O. Functions and mechanisms of epigenetic inheritance in animals. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 19, 774–790 (2018).

- Cubas, P., Vincent, C. & Coen, E. An epigenetic mutation responsible for natural variation in floral symmetry. Nature 401, 157–161 (1999).

- Kucharski, R., Maleszka, J., Foret, S. & Maleszka, R. Nutritional control of reproductive status in honeybees via DNA methylation. Science 319, 1827–1830 (2008).

- Schmitz, R. J., Sung, S. & Amasino, R. M. Histone arginine methylation is required for vernalization-induced epigenetic silencing of FLC in winter-annual Arabidopsis thaliana. Proc. Natl. Acad. Sci. 105, 411–416 (2008).

- Baylin, S. B. & Jones, P. A. Epigenetic Determinants of Cancer. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 8, a019505 (2016).