Pourquoi boycotter le débat public ?

En matière de nucléaire, les consultations, débats publics et autres enquêtes publiques ne sont pas instaurés pour rechercher les options les plus satisfaisantes pour l’intérêt général, mais pour donner un vernis démocratique à des décisions déjà prises. Les citoyens n’ont aucune garantie et les autorités s’acquittent ainsi à moindre coût de leurs obligations en matière de participation du public aux processus de décision.

Le retour d’expérience des consultations qui se sont multipliées au cours des 15 dernières années est éloquent : à commencer par les débats publics de 2005-2006 sur l’EPR de Flamanville (alors que la décision était déjà prise) et sur les déchets de haute et moyenne activité (refus de l’enfouissement en profondeur, suivi par la loi du 28 juin 2006 qui retient justement cette « solution ») pour finir par le débat public du printemps 2018 sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie(PPE) : une consultation mort-née puisque l’État n’a mis en débat que les scénarios les plus favorables à l’industrie nucléaire1, des scénarios impliquant en outre des exportations massives d’électricité2.

- Les scénarios Volt et Ampères pourtant les plus éloignés de l’objectif de 50% d’électricité nucléaire en 2025 fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte; les scénarios Hertzet Watt ont été écartés préalablement au débat.

- Il est d’ailleurs regrettable que le débat public sur le PNGMDR ne demande pas aux Français s’ils sont d’accord pour gérer sur leur sol les déchets radioactifs produits par une vingtaine de réacteurs nucléaires qui fonctionneraient pour les besoins de l’étranger (et le cas échéant à perte).

Les autorisations de création se sont enchainées

(usines d’enrichissement, de conversion, EPR Flamanville...) sans que la question des déchets radioactifs que vont produire ces installations ne soit posée. L’enquête publique sur l’EPR de Flamanville était limitée aux 19 communes situées dans un rayon de 10 km : les habitant.e.s des secteurs qui devront accepter les déchets radioactifs et les combustibles irradiés n’ont pas été consulté.e.s; on n’a pas non plus expliqué à la population que le démantèlement de l’installation génèrera de telles masses de gravats et de métaux contaminés que la « meilleure solution » sera d’accepter leur dissémination dans le domaine public.

L’État tronçonne les projets et les décisions

:

les citoyen.ne.s sont invité.e.s à participer à la gestion des déchets (voire sommé.e.s de le faire au nom du sens des responsabilités) mais n’ont pas leur mot à dire sur leur production. Les autorités invoquent le droit des générations futures mais s’emploient dans le même temps à développer des activités qui vont générer des déchets radioactifs pour lesquels n’existe aucune solution de gestion satisfaisante.

L’hypocrisie le dispute au cynisme

La CRIIRAD ne souhaite donc pas apporter sa caution à ce énième débat public. Pour autant, elle ne se privera pas d’intervenir au cours des prochains mois sur les questions posées par les déchets radioactifs, qu’elles soient traitées ou pas dans le cadre du débat public. Elle souhaite, dans ce premier communiqué, dénoncer le contenu du dossier qui sert de base et de cadre au débat.

DES INFORMATIONS TRONQUÉES ET TENDANCIEUSES

Le dossier proposé comme cadre et base du débat public sur le PNGMDR est truffé d’affirmations erronées et de présentations partisanes. Vu la masse de documents et la complexité des sujets, il faudrait plusieurs mois de travail et les moyens correspondants pour analyser et corriger l’ensemble des documents. D’ici là, le débat sera terminé et les participant.e.s se seront déterminé.e.s sur des bases d’information tronquées et tendancieuses. Le travail de vérification et de correction aurait dû être fait AVANT le lancement du débat.

À défaut, la consultation sert de caisse de résonance à la désinformation et cela a commencé dès l’ouverture du débat. Des analyses détaillées sur quelques-uns des thèmes mis au débat seront publiées par la CRIIRAD au cours des quatre prochains mois. Deux exemples éloquents sont développés ci-après.

LA GROSSIÈRE SOUS-ÉVALUATION DES VOLUMES DE DÉCHETS

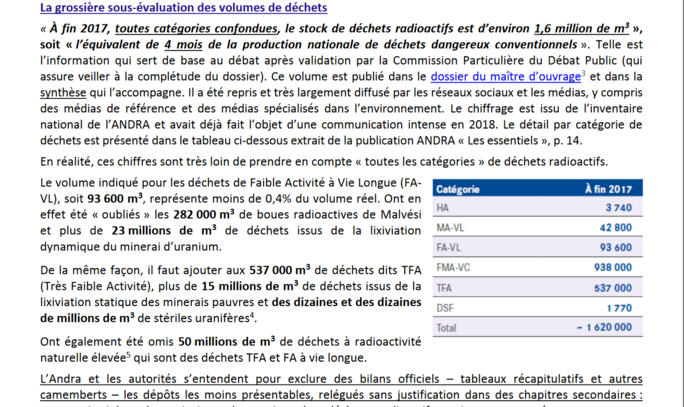

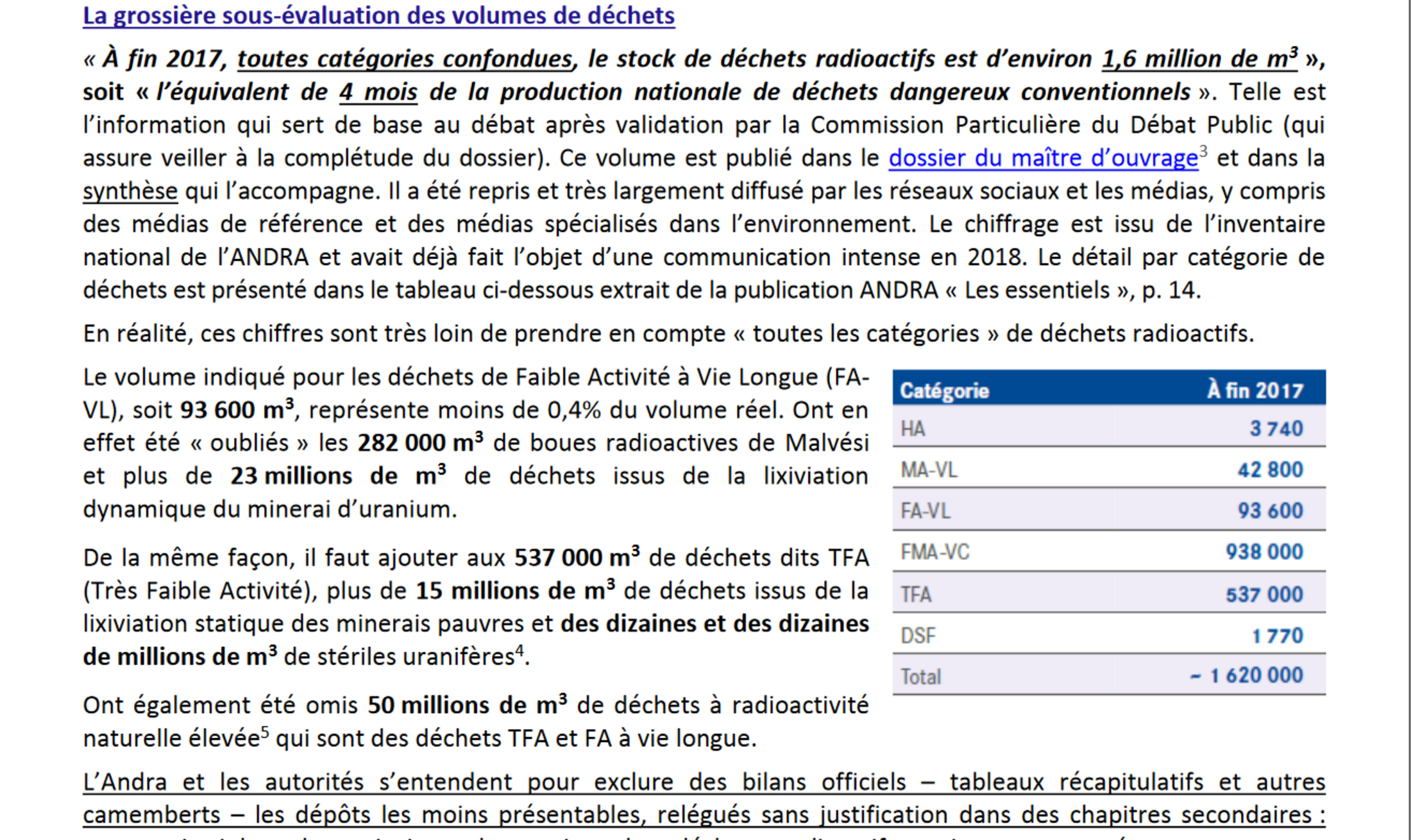

« À fin 2017, toutes catégories confondues, le stock de déchets radioactifs est d’environ 1,6 million de m3 », soit « l’équivalent de 4 mois de la production nationale de déchets dangereux conventionnels ». Telle est l’information qui sert de base au débat après validation par la Commission Particulière du Débat Public (qui assure veiller à la complétude du dossier). Ce volume est publié dans le dossier du maître d’ouvrage3 et dans la synthèse qui l’accompagne. Il a été repris et très largement diffusé par les réseaux sociaux et les médias, y compris des médias de référence et des médias spécialisés dans l’environnement. Le chiffrage est issu de l’inventaire national de l’ANDRA et avait déjà fait l’objet d’une communication intense en 2018.

Le détail par catégorie de déchets est présenté dans le tableau ci-dessous extrait de la publication A

Agrandissement : Illustration 2

.

En réalité, ces chiffres sont très loin de prendre en compte « toutes les catégories » de déchets radioactifs. Le volume indiqué pour les déchets de Faible Activité à Vie Longue (FAVL), soit 93 600 m3, représente moins de 0,4% du volume réel. Ont en effet été « oubliés » les 282 000 m3 de boues radioactives de Malvési et plus de 23 millions de m3 de déchets issus de la lixiviation dynamique du minerai d’uranium.

De la même façon, il faut ajouter aux 537 000 m3 de déchets dits TFA (Très Faible Activité), plus de 15 millions de m3 de déchets issus de la lixiviation statique des minerais pauvres et des dizaines et des dizaines de millions de m3 de stériles uranifères4.

Ont également été omis 50 millions de m3 de déchets à radioactivité naturelle élevée5 qui sont des déchets TFA et FA à vie longue. L’Andra et les autorités s’entendent pour exclure des bilans officiels – tableaux récapitulatifs et autres camemberts – les dépôts les moins présentables, relégués sans justification dans des chapitres secondaires : ceux qui violent les principes de gestion des déchets radioactifs, qui sont entassés en vrac, sans conditionnement, sans isolation du sous-sol, dans des sites dont les caractéristiques devraient interdire toute matière à risque. À Gueugnon, par exemple, les déchets FA-VL produits par l’usine d’extraction de l’uranium ont été déversés à moindre coût dans les excavations les plus proches : d’anciennes gravières où la nappe phréatique affleure ! Le stockage s’étend en outre sous le parking du stade de foot et constitue une bombe à retardement pour les générations futures.

Au final, il n’y a pas 1,6 millions de m3 de déchets radioactifs en France mais de l’ordre de 200 millions de mètres cubes. Ce volume ne correspond pas à 4 mois de production de déchets dangereux conventionnels mais à plus de 40 ans. Et sur un plan éthique, il ne faut pas non plus oublier les dizaines à centaines de millions de mètres cubes produits à l’étranger par Cogema/Areva/Orano pour les besoins de l’industrie nucléaire française. Au Niger, la CRIIRAD a pu constater les conditions de « stockage » des résidus de lixiviation : une accumulation en grandes verses exposées à tous les vents. Ajoutons enfin que le reclassement de « matières » radioactives en « déchets » radioactifs viendra à terme alourdir les bilans (en particulier avec les stocks sans cesse croissants d’uranium appauvri).

LA QUESTION CLEF DE LA DURÉE DE VIE DES DÉCHETS RADIOACTIFS

D’après la classification officielle, les déchets stockés dans les centres de stockage de surface de la Manche (CSM) et de l’Aube (CSA) sont des déchets radioactifs de Faible et Moyenne Activité (FMA) à vie courte (VC), les plus faciles à gérer. À fin 2017, le stock global s’élève à 938 000 m3, soit 58% du volume total. Cette présentation est rassurante mais trompeuse.

Démonstration. Environ 527 000 m3 de déchets radioactifs sont stockés au centre de la Manche. Il est vrai que leur radioactivité provient très majoritairement de radionucléides à vie courte, les produits à vie longue ne constituant qu’un faible pourcentage du total. Mais ce qui compte, ce n’est pas le pourcentage mais l’activité massique (le nombre de becquerels par kilogramme de déchet). Les calculs montrent que l’activité massique des radionucléides à vie longue moyennée sur les 527 000 m3 est supérieure au seuil de classement comme déchets FA-VL (Faible Activité à Vie Longue). Ces déchets ne devraient donc pas être stockés en surface mais à faible profondeur, dans une installation adaptée aux risques qu’ils posent sur le très long terme6. Ajoutons que la répartition de la radioactivité n’est pas homogène : l’activité de certains conteneurs est très supérieure au seuil qui impose, d’après la loi, le stockage en couche géologique profonde. C’est le cas par exemple des déchets militaires au plutonium présents dans certaines tranchées : ils ont toutes les caractéristiques de déchets radioactifs MA-VL, des déchets que l’ANDRA destine à Cigéo. On ne peut donc considérer les déchets du CSM comme de simples déchets à vie courte. Le site va générer des risques sur le très long terme : non pas sur 300 ans mais sur des centaines de milliers d’années.

Compte tenu des critères d’acceptation des déchets radioactifs au centre de stockage de l’Aube7, des questions se posent également sur la durée réelle de la dangerosité de ce site. D’après les textes, il doit être banalisé « au plus tard 300 ans après le début de la phase de surveillance ».

Il faut également tenir compte des déchets « oubliés » mentionnés plus haut et qui sont tous des déchets à vie longue (et même à vie extrêmement longue).

Au final, n’en déplaise aux tableaux officiels, les déchets radioactifs à vie longue représentent plus de 98% des stocks.

Sous-évaluer la durée de vie ou la radiotoxicité des déchets radioactifs, accorder des dérogations aux principes de gestion, laisser les déchets en vrac, dans des sites non conformes… autant de décisions qui allègent considérablement le coût actuel du kWh nucléaire. La contrepartie, évidemment, ce sont des risques sanitaires et environnementaux, et le report des charges financières sur les générations futures.

Agrandissement : Illustration 3

La synthèse du dossier du maître d’ouvrage affirme que le PNGMDR est un outil dont l’élaboration « associe l'ensemble des parties prenantes dont les producteurs de déchets radioactifs et les associations de protection de l’environnement ». C’est faux : les choix de gestion du PNGMDR sont loin de faire l’unanimité. La CRIIRAD ne fait pas partie des « acteurs » du PNGMDR et n’en cautionne pas le contenu. Elle n’est pas la seule association dans ce cas.

Participer sans avoir les garanties nécessaires est contreproductif et conforte au final les dysfonctionnements : les avancées que l’on peut obtenir ne compensent pas l’appui que l’on apporte au système, les autorités se prévalant à bon compte d’un fonctionnement démocratique et participatif.

Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité

(CRII-RAD), 2/05/2019

29 cours Manuel de Falla / 26000 Valence/ France.

33 (0)4 75 41 82 50/ corinne.castanier@criirad.org

—

1. Les scénarios Volt et Ampères pourtant les plus décalés par rapport à l’objectif de 50% d’électricité nucléaire en 20125 fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte ; les scénarios Volt et Watt ont été écartés préalablement au débat.

2. Il est d’ailleurs regrettable que le débat public sur le PNGMDR ne demande pas aux Français s’ils sont d’accord pour gérer sur leur sol les déchets radioactifs produits par une vingtaine de réacteurs nucléaires qui fonctionneraient pour les besoins de l’étranger (et le cas échéant à perte).

3. Le ministère de la transition écologique et solidaire et l’Autorité de Sûreté Nucléaire. https://pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/DMO.pdf — https://pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/PNGMDR-Synthese-presentation.pdf

4. Il s’agit ici des stériles de sélectivité (et non des stériles francs dont la radioactivité est comparable à celle des roches du secteur).

5. Citons par exemple les stockages de phosphogypse, de déchets de production d’alumine, de cendres de charbon, de résidus de traitement de minerai, notamment de monazite, etc.

6. Une installation avec le statut d’Installation Nucléaire de Base (INB), réservé aux installations les plus dangereuses. L’activité totale des radionucléides à vie longue présents dans les déchets du CSM est en effet très supérieure (plus de 80 fois) au seuil de classement en INB (à moyen terme, avec la production d’américium 241, le dépassement sera même supérieur à 1000 fois).

7. À l’issue de la phase de surveillance, l'activité massique moyenne en émetteurs alpha de l’ensemble des déchets radioactifs du CSA ne devra pas dépasser 370 millions de becquerels par tonne (Bq/t), avec une activité massique maximale par colis inférieure « en règle générale » à 3 700 millions de Bq/t, des possibilités de dérogation pouvant aller jusqu’à 18 500 millions de Bq/t.