De Bruxelles, solstice de printemps 2020, jour 8 du coronavirus

Du contrôle des imaginaires à celui des corps

« L’état pathologique peut être dit, sans absurdité, normal, dans la mesure où il exprime un rapport à la normativité de la vie.

(...) Il n’y a point de vie sans normes de vie, et l’état morbide est toujours une certaine façon de vivre. »

– G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, 1966

Se méfier avant tout des dynamiques alliant unité nationale et climat de peur

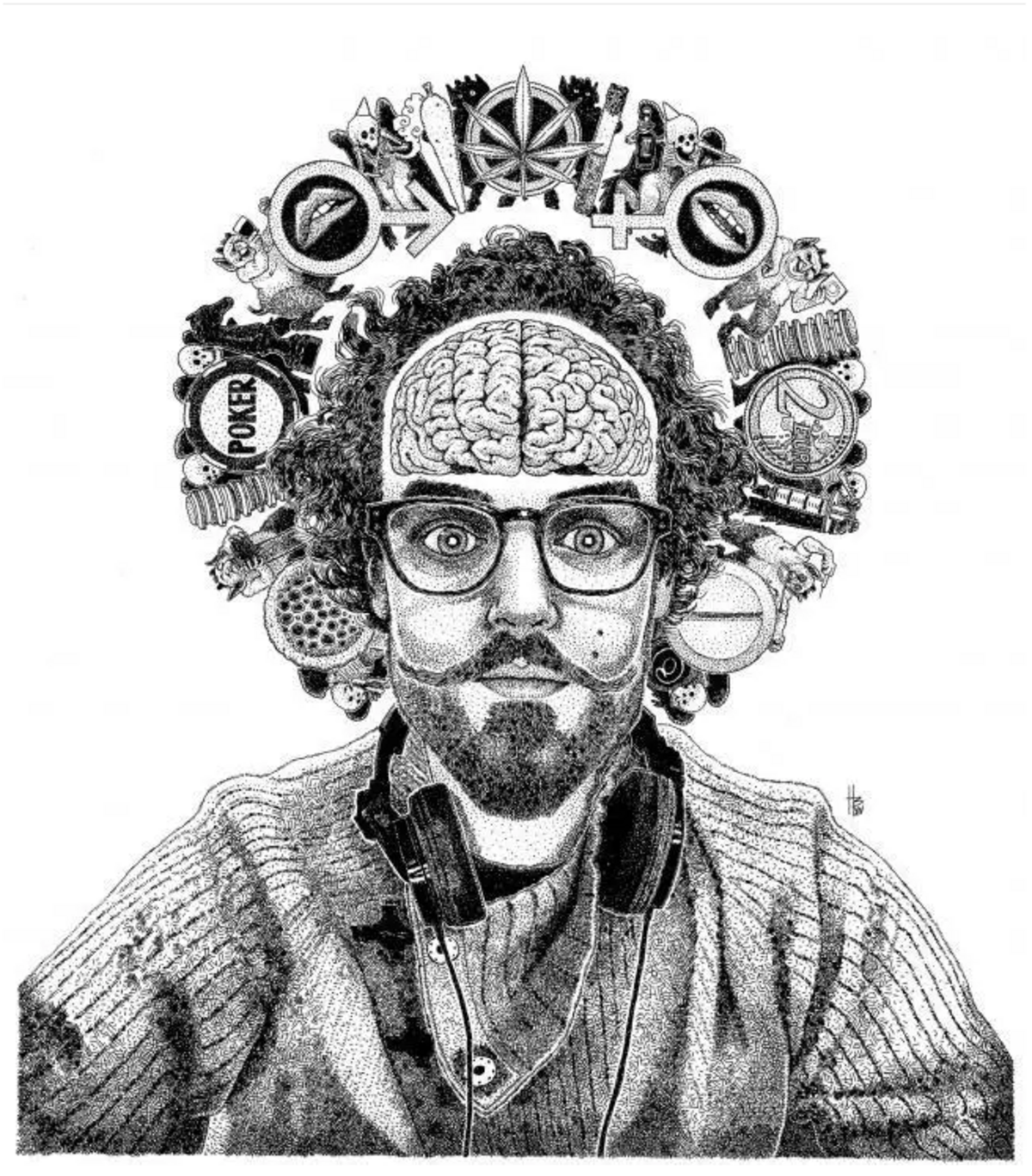

Agrandissement : Illustration 1

Adoptons un auto-gouvernement, un souci de soi et des autres :

- 1. souci corporel

faire confiance à notre corps (et aux corps des autres), renforcer notre immunité simplement (la lumière, l'alimentation, le sommeil, l'exercice physique, la médecine douce).

Se couper du flux continu d'informations anxiogènes qui impacte notre psyché, et donc notre système immunitaire.

Se soigner pour toutes les formes moins graves de maladie sans passer nécessairement par le médecin et l'hôpital. - 2. souci affectif et relationnel

pour les personnes âgées et immuno-dépressives, un isolement qui risque de durer plusieurs mois, l'essentiel est là. Comment les aider à maintenir leur santé mentale et physique dans cet isolement avec les sentiments d'angoisse (alimentés par l'information) mais aussi de solitude et d'épuisement nerveux ? Ce souci affectif recouvre notamment les conséquences secondaires de l'isolement, il s'étend donc aux amis et amies qui ont besoin de nous à différents niveaux. - 3. souci social

une distanciation sociale pour ralentir la diffusion de la contagion et diminuer l'afflux aux urgences (répartir dans le temps la courbe des cas graves), passé le pic de cas graves et un certain seuil de contaminés, la mesure perd de son effectivité. En l'absence de test et de traitement antiviral, l'efficacité du confinement total est très limitée par rapport aux dommages qu'il cause. Le souci social comprend également toutes les dimensions d'appui aux catégories marginalisées en général.

À partir de ces trois soucis, l'épidémiologie populaire rejoint les politiques de santé publique basées sur une autonomisation du patient pensé comme acteur de son propre corps, sur la capillarité d'un système de soins de santé pensé à différentes échelles (de l'intime au politique) et sur des techniques conviviales (pour Illich, un outil convivial élargit le rayon d'action personnel, n'engendre pas de hiérarchie, ne dégrade pas l'autonomie personnelle en devenant socialement indispensable).

Elle constitue à terme un ensemble de savoirs sur la maladie, pas sur ses formes biologiques mais bien sur ses modalités de diffusion, sur les clusters de cas. Il s'agit pour les patients de comprendre la maladie et de pouvoir contrer ses effets.

Elle constitue enfin un élément clef susceptible de contribuer à la résilience du système de santé publique en considérant le soin comme un continuum, un usage du corps, et pas uniquement comme une intervention hospitalière en situation d'urgence.

Trois mois après le début de la pandémie, on peut s'étonner que les chercheurs en sciences de la santé du monde entier n'aient pas réussi à valider puis à vulgariser ces trois éléments:

- Si nous avons déjà contracté le coronavirus (à cause de l'absence de tests simples).

- Combien de temps un porteur reste-t-il contagieux ?

- Est-ce qu'on développe une immunité à ce virus ?

- Combien de temps le virus reste infectieux sur une surface inerte ?

L'absence de tests simples à réaliser et à interpréter, et les incertitudes quant à ces deux questions mettent à mal l'efficacité des mesures de confinement et nous obligent, par précaution, à suspendre nos manières d'être sociales et affectives. Ce sont pourtant les informations de base qui nous permettraient d'adapter nos pratiques de vie : de sortir de la « gouvernementalité épidémiologue » et de construire une épidémiologie populaire.

Du manque d’air au printemps à venir

« À devoir choisir, nous préférons l’éventualité d’une crise climatique bien sentie, qui déborde les dispositifs d’État et qui impose une reconfiguration de la vie, la création de liens, la remise en question de nos manières de faire, à celle d’une extinction de masse si bien gérée qu’elle passe inaperçue. À devoir choisir, nous préférons la ruine de la métropole globale à la résilience potentielle de son virage vert. »