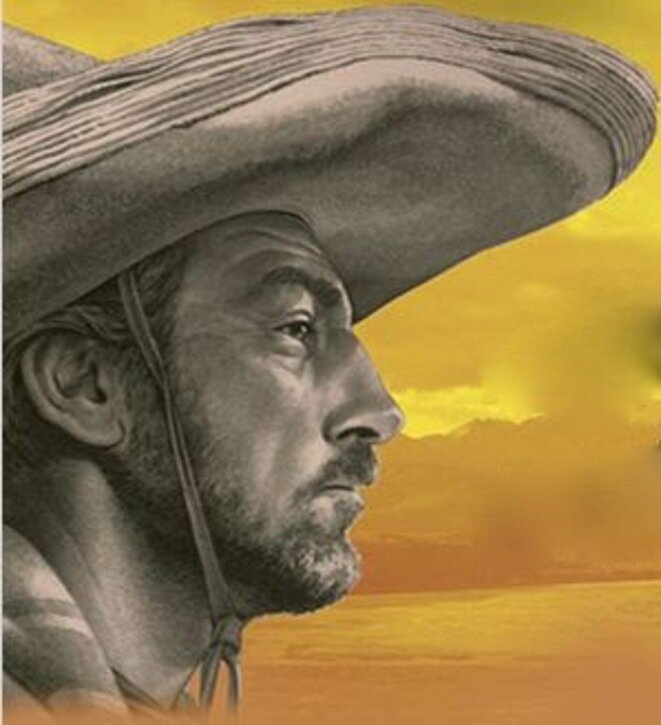

Agrandissement : Illustration 1

Parfois, un enseignant entame un dialogue avec ses copies. Pas un jour sans une ligne. Un dialogue imaginaire où les mots posés par un étudiant soudain tombent juste. Yeux frottés à une feuille pour faire jaillir la lumière. Un peu le fait du hasard, un peu le fait de mots toujours plus grands que nous.

On dit que les écrits restent, mais ils savent aussi voler. Il suffit d’un peu d’imagination, d’un pas de côté et d'une marge qui s'affranchit des lignes. Un peu comme ces phrases tombées dans une oreille à la faveur d’une discussion surprise dans la rue. De l’oracle dans l’air. Sens, signifié, signifiant, etc.

Ces derniers jours, en lisant, en corrigeant, je suis tombé sur l’expression « une once d’espoir ».

Once.

On sait tous que c’est petit.

On sait tous que c’est fragile.

On sait tous que, vaille que vaille, cela existe.

C’est infime, presque pas un mot du haut de ces quatre petites lettres. Once, c’est un mot qui signifie étymologiquement la douzième partie d’un tout. Comme une division, comme une circonscription et un petit angle de terre. L’once d’espoir est placée dans une boîte qu’on n’espère pas de Pandore. L’once d’espoir, on le garde à vue. Un mouvement brusque et il disparaît.

Les mots s’assemblent. Se ressemblent.

L’once, c’est aussi un félin, une panthère, peut-être un lynx déguisé (lynx donnant lonce). D’autres appelaient à chevaucher le tigre, nous faudrait-il chevaucher l’once ? Le cœur vaillant. Ah ! L’once, enfants ! Le jour de gloire est arrivé. Avancer, au milieu des traces de bottes, des empreintes, des entrump.

Devant la tyrannie, le jour d’espoir est timide. Il n'est pas les mêmes armes. Et on se moque si souvent de lui.

Pourtant, il devrait prendre confiance. Il y a de belles histoires, il y a des maux pour un Bien. Et si… Once… once upon a time, il était une fois, il était une force.

Dans une autre copie, en lisant en corrigeant, je suis tombé sur « monstrification », mot employé pour dire que les humains se transforment en monstres. C’est plus un noun qu’un nom, plus anglo-latin que français, mais bienvenu à lui. Il irait très bien à ceux qui pensent que Rien de ce qui est humain n’est L’Étranger.

La Fontaine avait personnifié ses animaux, les temps glaçants nous suggèrent une monstrification des hommes. On pense à Desproges et, en chevauchant l’once, on adapte volontiers sa formule : Le monstre est bête, il croit que le monstre c’est nous alors que c’est lui.