Calendrier de l’Avent 2023. Chaque jour, une chanson. « J’écoute uniquement les chansons parce qu’elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D’ailleurs, elles ne sont pas bêtes. » (Fanny Ardant dans La Femme d’à côté de François Truffaut).

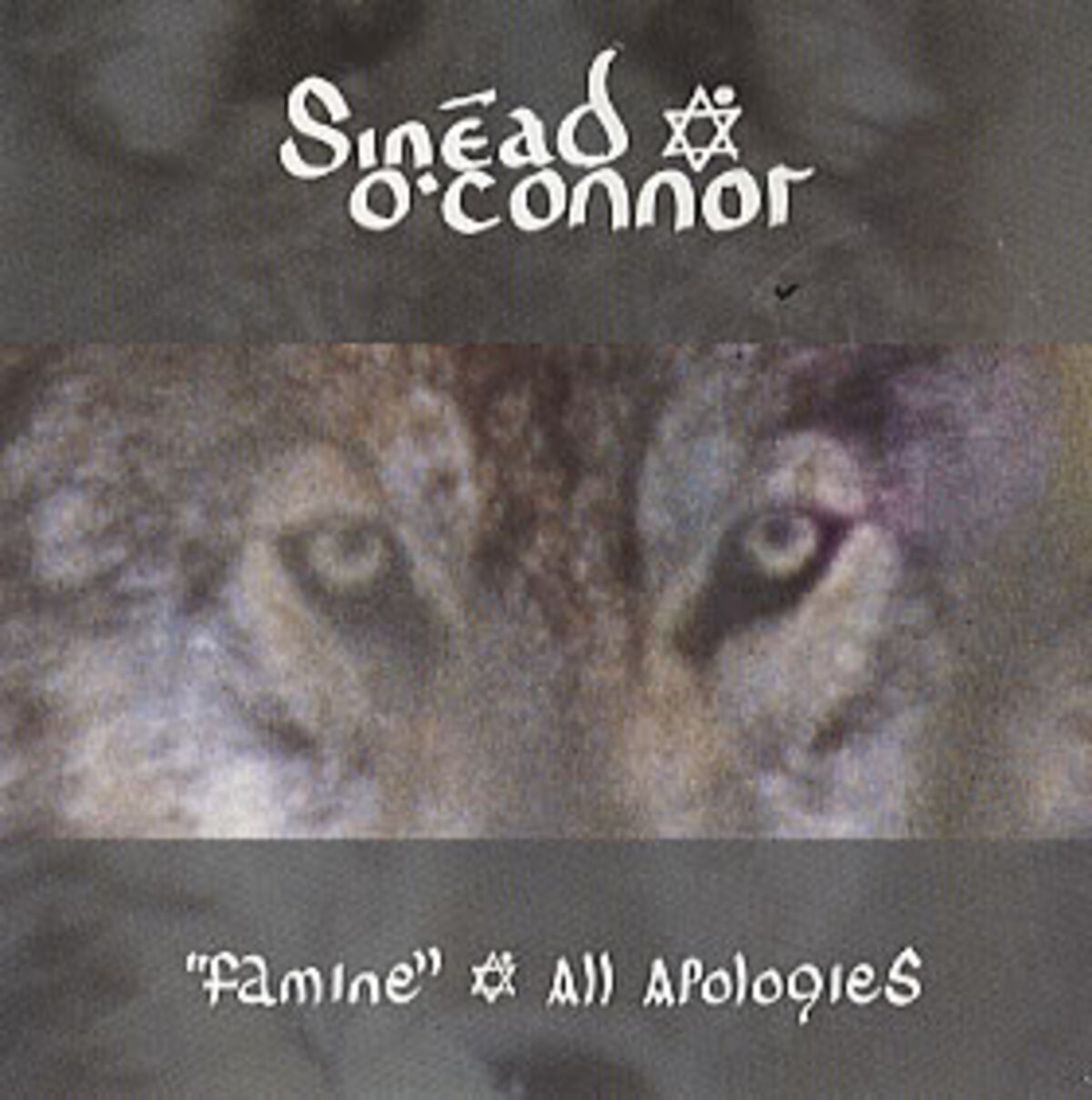

"Universal Mother" est le quatrième album de la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor. Il sort le 13 septembre 1994.

Dès le titre, l’artiste annonce que cet album parlera de mères, de femmes et d’amour. La chanson qui nous intéresse s’intitule « Famine ». C’est la 13ème piste de l’album qui en compte 14. Le titre qui dure 4mn57 a été écrit par John Reynolds, Sinéad O’Connor, Tim Simenon et David Clayton.

« Famine » parle du chaos généré par la famine qui toucha l’Irlande au XIXe siècle. La chanteuse n’adopte pas la version la plus officielle pour expliquer les causes du malheur du peuple irlandais. Sur l’album, c’est la chanson n°13, histoire de faire retentir le symbole d’une Irlande maudite.

« Nothing Compares 2 U », c’est ce qu’on pourrait dire à cette chanson. Singulière, protéiforme, intime, sociale, militante. Inclassable.

La chanson n’a pas été un hit, mais elle a marqué les esprits. Loin du succès planétaire du « Nothing Compares 2 U », mis en orbite par Prince, c’est une chanson plus intime. Pas du genre nostalgique, long et creux, façon « plus me plaît ma petite Irlande… », mais épousant une colère douloureusement portée par la chanteuse irlandaise.

La chanson est construite sur du spoken word, du talk over. Un genre que privilégie le rap et dans lequel la chanteuse s’est rarement aventurée. Comme c’est une chanson polémique, un brûlot, le rap s’impose, avec un son coupant, son débit tranchant pour dénoncer.

De quoi une chanteuse irlandaise peut-elle bien parler ? Que peut lui inspirer sa Muse celte ? Quelle colère peut-elle chanter ?

De quels héros populaires peut-elle parler ? De quels rebelles, de quels martyrs ? C’est une chanson à caractère politico-social. « Famine » indique le titre. Il s’agit de parler de la grande famine qui a touché l’Irlande au XIXe siècle.

"I want to talk about the famine / about the fact that there never really was one / there was no famine "

« Famine ». Un titre qui finalement n’en est presque pas un. Un titre qui s’efface, s’abolit. Un titre brandi pour mieux dire comment les choses sont mal nommées.

Il n’y a pas eu de famine. Une sorte de durassien « Tu n’as rien vu, en Irlande ». Elle fait état du fait que dans le pays il y avait bel et bien de quoi manger mais que toute la nourriture était transformée en produits d’exportations. À part les patates. Les Irlandais étaient condamnés à ne manger que ça.

Elle parle de ce qu’on nomme communément « The Great Hunger » et qu’elle qualifie de famine organisée, comme, dans d’autres cas, on parle de crime organisé.

Cette grande famine a sévi en Irlande entre 1845 et 1852. On en connaît les résultats. L’exil, l’instinct de survie. On pense à ces navigations erratiques en pleine mer, à ces migrants, à ces réfugiés. On pense à ces familles accablées qui quittèrent l’Irlande, à la recherche d’une nouvelle terre. Et ceux qui sont restés, qui sont morts de faim ou du choléra. Les Irlandais les enterraient, faute de place dans les cimetières, dans le sable des plages d’Irlande. Des années plus tard, leurs ossements surgissaient aux yeux des enfants, qui les déterraient, par hasard, en jouant.

La chanteuse affirme donc d’emblée qu’il n’y a jamais eu de famine. Il s’agissait du résultat de l’oppression des Anglais. L’oppression était portée à un degré assez haut. Une forme de totalitarisme que de contrôler l’alimentation d’un peuple. « See, Irish people were only allowed to eat potatoes. /All of the other food—meat, fish, vegetables—were shipped out of the country under armed guard to England, while the Irish people starved. »

Et cela a continué.

Les Irlandais ont été aliénés, dépossédés de leur histoire. Le pouvoir empêcha les enfants de parler irlandais. Sinead O’Connor considère que le peuple a été infantilisé. Pire, que les Anglais l’ont privé de sa mémoire. Les mots sont durs pour évoquer les dégâts provoqués par les turpitudes des Anglais. Addictions, autodestruction, suicides sur fond de patriarcat et de colonialisme.

Le texte comporte deux strophes identiques. Elles sont chantées par un chœur. Dans ces deux passages, Sinead O’Connor n’emprunte rien moins qu’aux Beatles. Elle reprend le refrain d’ « Eleanor Rigby ». Presque trente ans après sa création par Paul MacCartney et John Lennon, la chanteuse lui donne un nouvel écho.

Elle fait allusion à un classique des Beatles qui met en lumière le quotidien d’une femme de peu. Eleanor Rigby s’occupe de l’entretien de l’église où officie le Père Mc Kenzie. Elle vit sa modeste existence, entre mariage, salpêtre et un homme d’Église un peu déprimé par le spectacle de tous ces bancs vidés par une foi ébranlée.

La chanson est surtout l’œuvre de Maccartney. Ce n’est pas par hasard que le chanteur est convoqué, dans ce refrain, à la recousse du peuple irlandais. Lui, dont le grand-père était irlandais, écrivit avec « Give Ireland Back to the Irish » (1972) l’une de ses chansons les plus ouvertement engagées. C’était dans sa période The Wings. Dans ses mémoires musicales, Paroles & souvenirs de 1956 à aujourd’hui, il témoigne qu’après le Bloody Sunday, « l’art pouvait, devait, réagir à une situation. » Il ajoute ensuite « Malheureusement, le problème n’a toujours pas été résolu – et ne le sera peut-être jamais ». Reste à essayer encore et encore jusqu’à la victoire.

Dans cet album de Sinead O’Connor, intitulé « Universal Mother », la chanson que ce petit-fils d’Irlandais dédia à une femme a à l’évidence toute sa place.

Prolongée par la voix de Sinead O’Connor, la chanson des Beatles invite à se soucier de tous ces Irlandais abandonnés, glacés par des calculs anglais et égoïstes.

Une solitude, une fragilité que l’intro de la chanson évoque par des hurlements de loups. Comme surgis du fond des légendes et des forêts irlandaises. On en voit un sur la pochette du 45T, bien au centre, aussi solide, aussi fort de ses racines que les nombreux bouleaux qui l’encadrent. Prédateurs attirés par une vulnérabilité ? Ou bien, peut-être plus sûrement, l’incarnation de la solitude du banni, de l’exilé puisque l’animal disparut des forêts dès 1786. Le pouvoir en avait ainsi décidé et le dernier individu fut abattu par un chasseur. Comme un chien. Il se peut que la pochette du 45T ne nous offre que le portrait d’un de ces loups de parc zoologique. Une liberté surveillée. Une solitude organisée.

Libre ou captif, le loup continue à hurler. Des hurlements, à chaque strophe, rejoignent le chœur sur le refrain « All the lonely people / Where do they all come from ?».

Qui dit chœur, dit tragédie. Les loups deviennent un symbole. Des loups quasi shakespeariens.

« Tis like the howling of Irish wolves against the moon. » (Shakespeare, As You Like It, Act 5, Scene 2).

La chanson emprunte à d’autres œuvres, elle combine des influences, comme un hommage aux nombreuses migrations des Irlandais. Il y a donc l’ « Eleanor Rigby » des Beatles (1966) ainsi qu’un titre de Miles Davies, « Straight, No Chaser » (1958). Sur le même disque, elle sample d’ailleurs deux fois le trompettiste de jazz américain. Il est samplé aussi sur le deuxième titre de l’album, « Fire on Babylon » où elle emprunte quelques notes à « Dr Jekyll » (1958). Finalement, deux des trois singles issus de l’album porteront la signature de Miles Davies.

La chanteuse irlandaise ouvre son album au rap et au jazz. Encore une preuve de transmission, d’assimilation. Comme une communauté irlandaise s’installant dans le milieu américain du rap et du jazz.

À sa sortie, la chanson créa la polémique. On l’accusa d’exhumer un sentiment anti-Anglais. Pour la chanteuse, il existait encore un ressentiment, un trauma collectif qui n’avait pas été apaisé. Dans les écoles, le sujet était éludé. On ne parlait pas de cette famine. Pour des raisons politiques, parce que ce sujet brûlant était considéré comme une boîte de Pandore, un levier de recrutement pour l’IRA.

Et puis le temps a passé. En Irlande, en Angleterre. Les esprits se sont davantage ouverts et les questionnements ont été davantage verbalisés. Portés peut-être par la formule de James Joyce : le passé est un cauchemar duquel on essaye de sortir en se réveillant.

Sinead O’Connor raconte dans ses mémoires, Rememberings (2021), sa prestation dans une émission à la télé anglaise. Les tensions entre l’Irlande et l’Angleterre avaient repris et on avait déconseillé à l’artiste de chanter ce titre trop politique. Mais si ça avait été Bob Dylan, aurait-on osé lui dire de ne pas chanter « The Times They Are a-Changin » ? Elle dit avoir pu finalement la chanter qu’une seule fois à la télé anglaise. On trouve cela sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=JyLnbjtBLX4.

La polémique causée par la chanson ne prenait pas vraiment en compte la conclusion proposée par Sinead O’Connor. On y entend l’extrait d’un discours de Jack Lynch en 1970, alors qu’il est chef du gouvernement irlandais. « In this island there is no solution to be found to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all Irish in all our different kinds of ways. » À l’évidence, un message de paix. Un discours réconciliant qui fait aussi écho aux propos de l’essayiste féministe australienne, Germaine Greer, qui ouvrent l’album : « The opposite to patriarchy is not matriarchy but fraternity. »

C’est une spirale de la puissance qu’il s’agit de briser.

Même si rien n’arrive qui ne se reproduise, la vie continue.

Comme le révèle, avec humour, Sinead O’Connor dans ses mémoires, sa chanson a au moins trouvé une énergie vitale. Celle de sa fille, Roisin. En effet, c’est lors d’une interview à propos de sa chanson « Famine » qu’elle a rencontré le futur père de sa fille.

Le titre est sorti en single puis a bénéficié d’un clip, réalisé par Andy Delaney et Monty Whitebloom en 1995. La vidéo a été nominée pour le Grammy Award du meilleur clip. En compétition avec le « It’s Oh So Quiet » de Björk (formule qui n’aurait pas dépareillé dans le « Famine » de Sinead O’Connor) c’est finalement Mark Romanek qui l’emporta pour le clip réalisé pour « Scream » de Michael et Janet Jackson.

Cela fait trente ans que la chanson « Famine » est sortie. L’Irlande est-elle plus verte encore du fait de ses relations orageuses avec l’Angleterre ? En tout cas, ces dernières années, suite au Brexit, l’Histoire s’est invitée avec toute l’ironie dont elle est capable. L’ironie de l’histoire, c’est de voir, en 2O23, des Anglais se réclamer de leur sang irlandais. S’en réclamer ou mieux le chercher. Pourquoi ? pour être irlandais et ainsi rester dans l’UE.

Nothing compares to UE ? De quoi aider à réconcilier, à retrouver une fraternité ?