Calendrier de l’Avent 2023. Chaque jour, une chanson. « J’écoute uniquement les chansons parce qu’elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D’ailleurs, elles ne sont pas bêtes. » (Fanny Ardant dans La Femme d’à côté de François Truffaut).

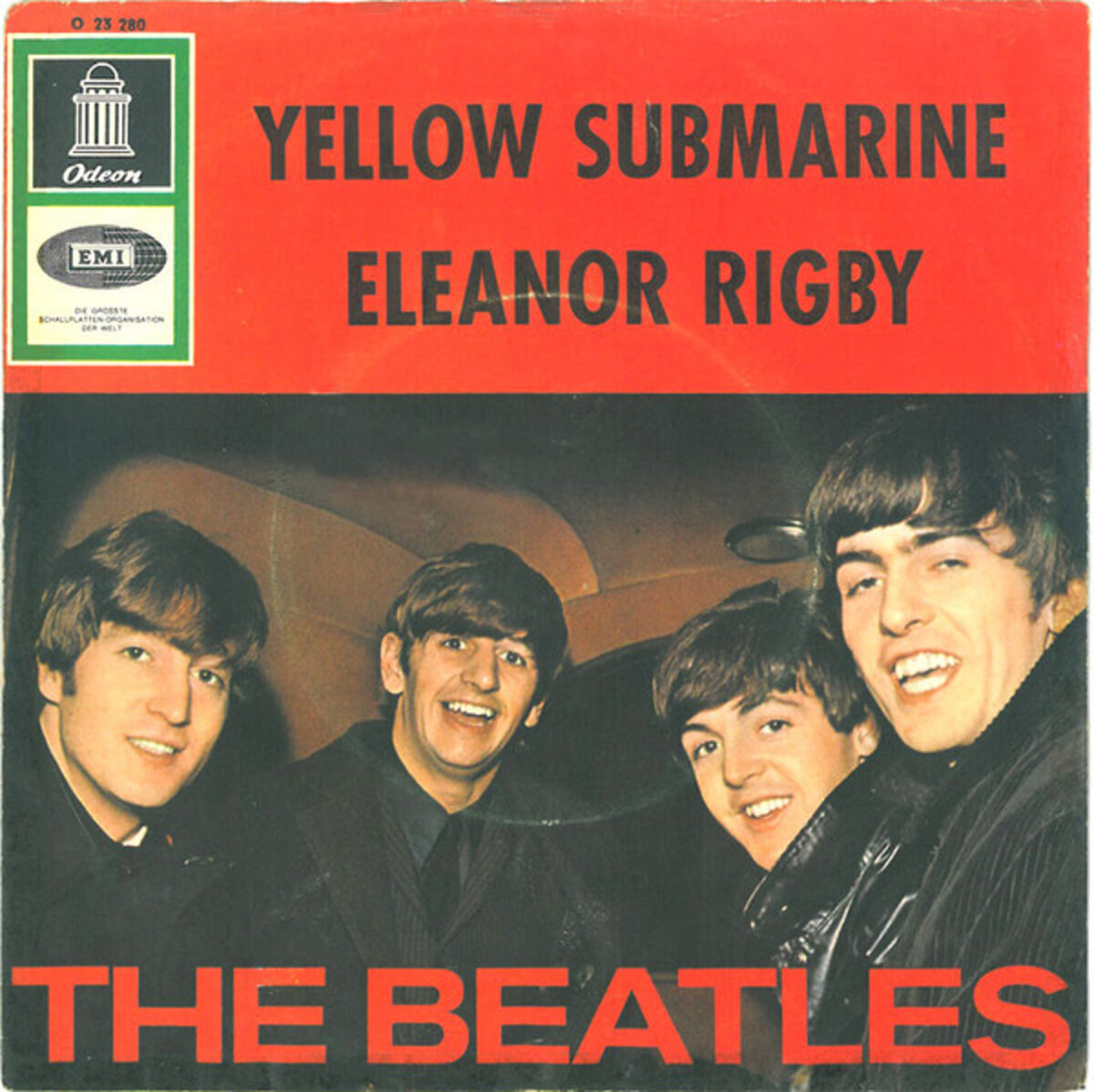

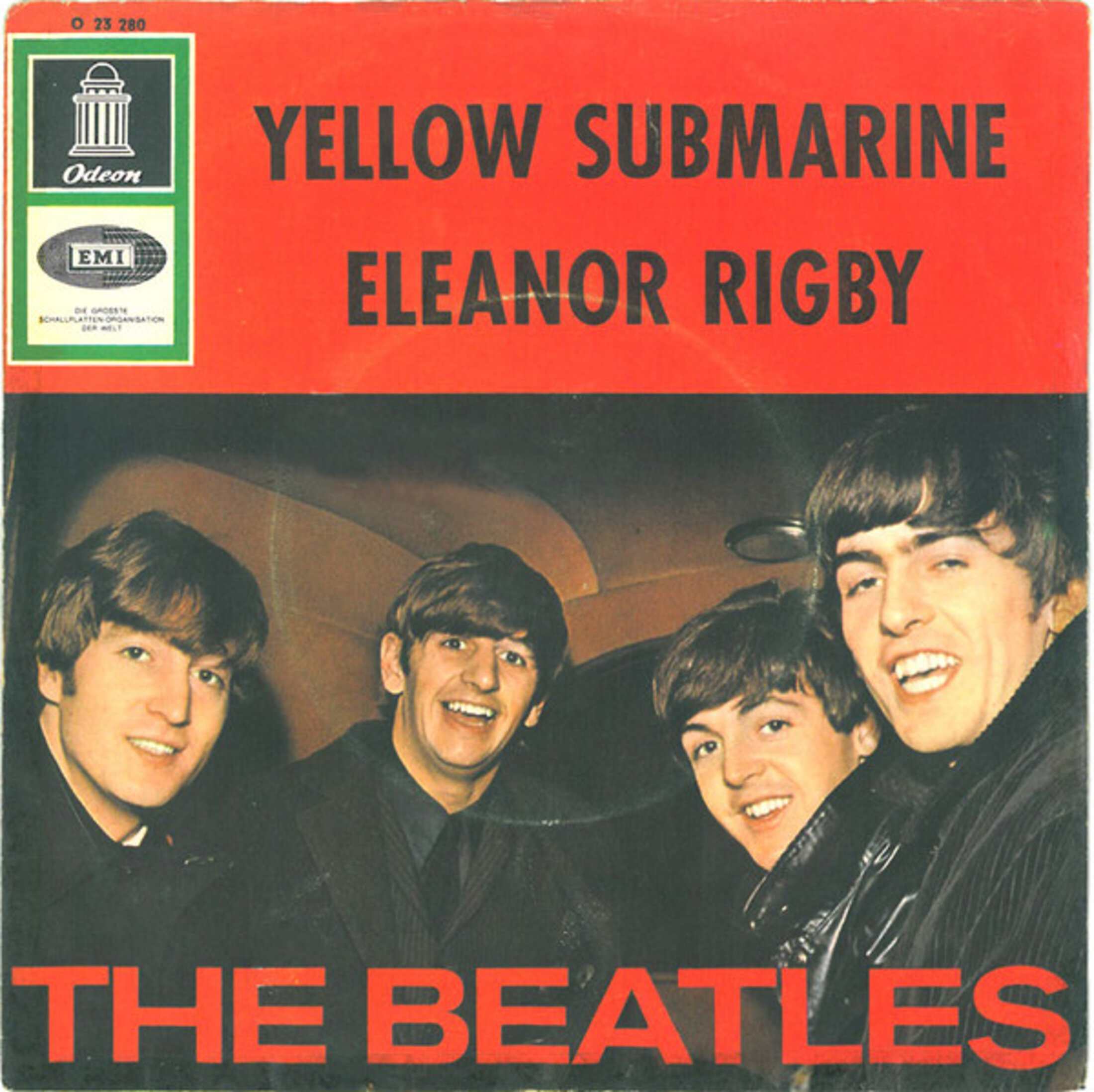

Agrandissement : Illustration 1

Sans doute m’avez-vous croisée un jour au détour du refrain d’une anthologie des Beatles. Notes célèbres, notorious, enchaînées. Là. Dans mon église, courbée, à ramasser des grains de riz. Ou là. Derrière ma fenêtre. « At the window. »

Eleanor.

Eleanor Rigby.

Vous vous souvenez de l’intro ?

« Ah, look at all the lonely people. »

J’ai pu prêter au malentendu. Un piège pour ceux qui m’écoutaient d’une oreille distraite, pas assez anglophone. Et pour cause : des prénoms de femmes annoncent si souvent une chanson d’amour. L’amour s’en vient ou l’amour s’en va. La-la-la.

De la part des Beatles, cela n’aurait rien eu d’étonnant : des love songs, ils en ont composé plus souvent qu’à leur tour. Des chansons de deux minutes réglementaires.

« Love, Love Me Do. Of course, I love you. »

« So I sing a song of love, Julia. »

« Michelle », « Ma belle » sont des mots qui vont très bien ensemble. Ah ! Le français et l’amour.

Des chansons débordant d’amour, adressées à une fille (Michelle) ou à une mère (Julia).

La plus belle de Paul, de Macca fut, dit-on, « Here, There and Everywhere » qui rime bien avec ce Revolver, album sur lequel elle se trouve. Avec moi. Elle est belle, c’est vrai. « Knowing that love is to share/Each one believing that love never dies. »

Moi, l’austère Eleanor, noire de solitude, je n’ai rien à voir avec la psychédélique et pimpante « Lucy in the Sky with Diamonds ». Ma vie déroule son fil ténu sous un ciel étroit, sans lumières, sans diamants.

Je parlais bien d’amour, mais de l’amour que j’aurais aimé voir le prochain éprouver. En fait, ma chanson parlait de solitude parce que le prochain se faisait lointain. Dès l’entrée du titre, ne disais-je pas : the lonely people.

Appelez-moi Eleanor Rigby.

Chantée par Paul McCartney en 1966 sur l’album Revolver puis, plus tard, de micro en micro, réinterprétée et magnifiée par la Queen Aretha Franklin ou le Genius Ray Charles (à qui j’en veux quand même pour son choix singulier, celui de faire entendre mon nom dès les premiers accords de piano. J’en suis gênée. À quoi bon, Ray, ? La foule de lonely people est plus importante que la Rigby que je suis.)

Quelle aventure ! Tous ces artistes inspirés prodiguant leur affection à une femme seule, en manque de lumière. Quelle empathie j’ai suscitée. Il m’arrive de me dire que j’ai eu la quatrième feuille du trèfle. Voire la cinquième.

Je n’ai rien demandé. Je suis, à en croire l’auteur de mes jours, une femme de ménage, une vieille fille qui n’a qu’une église pour tout asile.

Vieille fille, quelle sinistre expression...

Je suis une de ces femmes que la morgue de la modernité ne ménage jamais assez. Une parmi d’autres femmes de ménage qui préparent demain dans les conditions d’hier.

Passé, présent. Courbées, pliées, accroupies, soulevant, portant, posant. De quoi râler chaque jour. Pas de prime à la carcasse malmenée.

Rompues ?

Rompez : «Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. »

Loin de l’euphorique paradis LSDisé des Beatles, c’est l’enfer des prosaïques TMS. Troubles Musculosquelettiques. Des jours et des jours à en avoir marre d’être cette Eleanor Rigby-là. Et jusqu’à quand ? Jusqu’à quel âge ?

Paul a écrit une chanson intitulée « When I’m sixty-four ». Elle est sortie en 1967. Il s’imagine vieux. Pas de jet privé. Du plain-pied. Tricot, coin du feu, promenade. T’as sorti le chien ? Faire son jardin et enlever les mauvaises herbes (c’est Lennon qui y a pensé), s’occuper des petits-enfants, Vera, Chuck et Dave (prénoms soufflés, dit-on, là aussi par John). « When I’m sixty-four ».

Chanson touchante. Tout chante à ce jeune faux-retraité. Macca, 80 ans. When I’m sixty-four ? When I was sixty-four, plutôt.

Bien sûr, il y en aura pour dire qu’on vit plus longtemps donc qu’on compose plus longtemps... avant la décomposition, mais je le sais, ce Beatles n’oublie pas la pénibilité de mon métier.

Les murs étroits de l’église m’empêchèrent de tituber sous les effets de ce sinistre cocktail mixé par la vie : Solitude et Pauvreté. Comme par enchantement, la feuille remplie et les mots établis, je trouvai, grâce à McCartney, une respectabilité. Une façon à moi d’être debout. Je devins femme de lettres.