Après les mots d’accueil de Leïla Shahid, incomparable voix de la Palestine en France et en Europe, de Jack Lang, président de l’IMA, et de son directeur général, Chawki Abdelamir, Jad Tabet fut le premier intervenant de cette soirée d’une grande hauteur et d’une belle humanité, suivi de nombre d’autres témoignages, venus du Liban, de Palestine et d’Israël. L’œuvre d’Elias Khoury est publiée en français chez Actes Sud, sous la responsabilité de Farouk Mardam Bey, traduite par Rania Samara – qui tous deux sont aussi intervenus à la soirée de l’IMA.

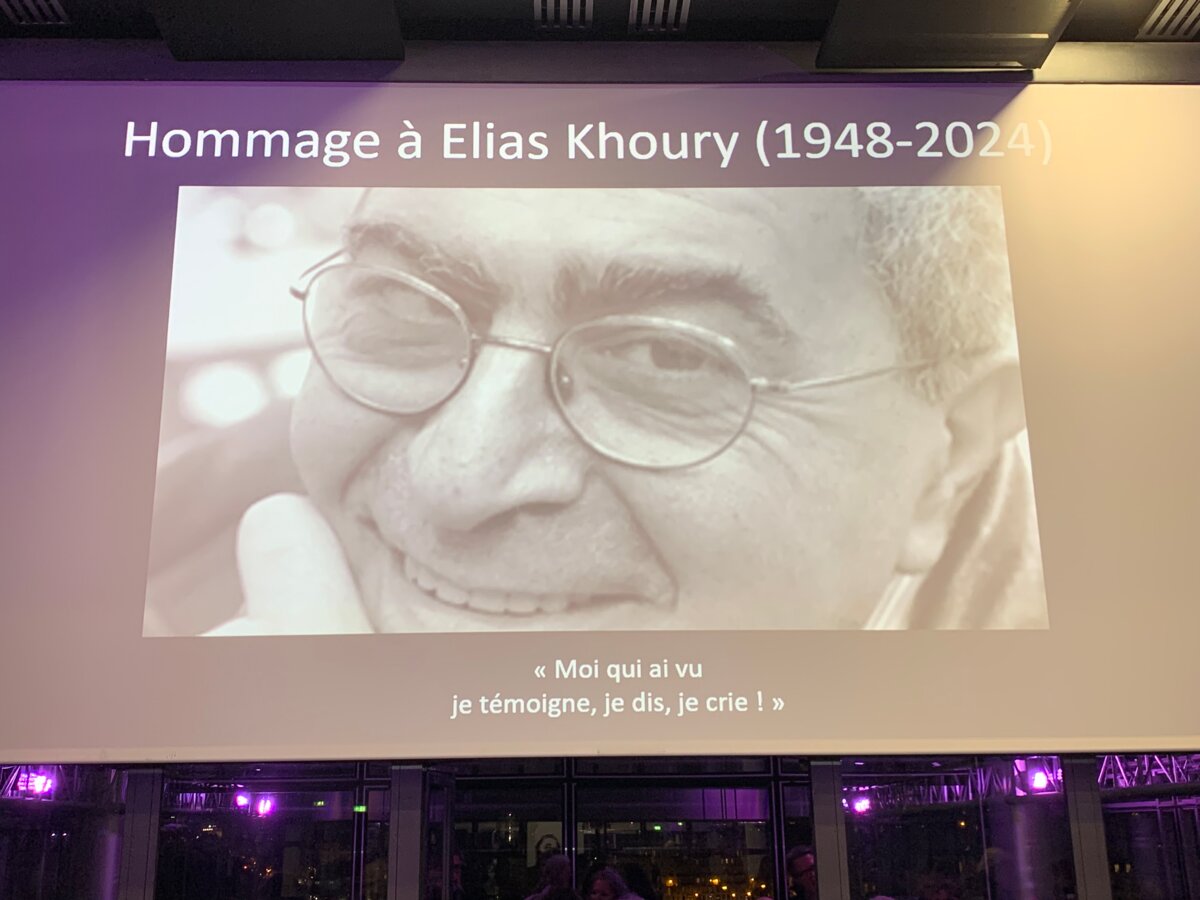

Agrandissement : Illustration 1

Je dois tout d’abord avouer qu’il ne m’est pas facile de parler de Elias Khoury.

Elias et moi étions très différents. Nous avions souvent évoqué ce paradoxe étrange qui faisait de nos personnalités si éloignées comme les deux faces d’une même pièce, les deux cotés d’une même médaille. Elias m’a parlé un jour de ce livre d’Orhan Pamuk, qui raconte l’histoire d’un Italien capturé par les Ottomans alors qu’il naviguait depuis Venise et que le Pacha avait offert à un Hoja d’Istanbul pour l’aider dans ses expériences en science, en médecine et en astronomie. Le livre raconte comment la relation entre ces deux individus s’est développée au fil du temps, jusqu’à ce que leurs personnalités se confondent et que personne ne puisse plus les différencier. A la fin de l’ouvrage, le Hoja s’enfuit à Venise et devient l’un des notables de la ville, alors que l’Italien occupe les fonctions d’astrologue en chef dans la cour du sultan.

Il est vrai que Elias ne me ressemblait en aucune manière. Mais nous étions comme de faux jumeaux que tout semble séparer, mais qui restent néanmoins rattachés par un lien étrange. Depuis qu’Elias nous a quittés, j’ai l’impression que le silence est tombé sur moi. Tombé d’un coup, comme un couperet. Je me suis souvenu du silence de Wadah Al-Yaman dans le livre d’Adam, qu’il m’avait fait l’honneur de me dédier ainsi qu’à Anton Chammas. Je me suis souvenu du silence de Milia dans le roman Comme si elle dormait, et je me suis également souvenu du proverbe arabe : زيادَةُ القُربِ حِجابٌ « Une trop grande proximité crée un voile ».

Pour me libérer du poids de ce silence qui me paralyse, pour pouvoir vous parler d’Elias et retrouver les mots qui m’échappent chaque fois que j’essaie de me souvenir de lui, il me faut tenter d’établir une distance avec cet autre moi, si différent et néanmoins si proche.

Je ne vous parlerai donc pas de mes souvenirs avec Elias. Je ne parlerai pas de ces premières années de guerre à Beyrouth, où l’espace de la ville s’était fragmenté en une multitude de territoires de plus en plus ségrégués, dont les milices avaient pris le contrôle, s’y taillant violemment leurs enclaves confessionnelles, les transformant en un ensemble de banlieues d’une ville qui n’existe plus. Nous étions un petit groupe qui refusait de rejoindre ce qu’ils appelaient notre « environnement naturel » : بيئتنا الطبيعية et Elias s’en est trouvé coupé de sa petite montagne et moi de ma grande montagne.

Je ne parlerai pas de ces moments passés ensemble, lorsque la guerre nous avait séparés de nos familles et de nos parentèles. Nous avions alors formé une famille de substitution, basée sur l’amitié et les convictions partagées. Une famille baptisée par ces longues soirées où nous redessinions un monde, régi par les valeurs de liberté et de justice, et ces séances avec nos compagnes et nos jeunes enfants, où nous nous sommes tant aimés et beaucoup ri ensemble.

« Quand la vie se transforme en monuments, la ville meurt. »

Je ne veux pas non plus me souvenir de ce voyage étrange, quand Elias et moi sommes descendus dans les souks de Beyrouth en ce début d’été 1991, lorsque les barricades avaient disparu, et qu’on nous avait dit que la guerre était finie.

Ils nous avaient dit : عفا الله عمّا مضى « Que Dieu pardonne, oublions le passé. Le vieux Beyrouth est mort, il est temps de créer une ville nouvelle, semblable aux villes du Golfe ».

Avec Elias, nous nous sommes promenés dans ce territoire abandonné où le temps semblait en suspens, errant au hasard parmi les bâtiments marqués par les combats. Et nous avons découvert que cette ville, épuisée par une guerre qui avait duré quinze ans, avait encore un cœur qui battait sous les cendres.

Je ne savais pas alors que Gandhi, le petit homme meurtri par la guerre, nous accompagnait dans notre quête effrénée. Je ne savais pas non plus qu’Elias cherchait, derrière les façades criblées de balles, les traces d’Alice, la prostituée au grand cœur et celles d’Ayoub, qui couvrait les murs d’affiches lorsque Beyrouth, assiégé par l’armée israélienne, résistait au déferlement de violence. Beyrouth, ville arabesque, où nous nous retrouvions dans le noir de ses nuits comme on lit l’avenir dans le marc du café.

Avec un groupe d’architectes et d’intellectuels, j’essayais alors de lancer une initiative pour sauver la ville de l’architecture de la guerre et de la dévastation. Elias nous accompagnait dans les pages du journal As-Safir, puis dans celles du supplément culturel du Nahar, qui était devenu notre champ de bataille. Notre ambition était de ne pas permettre à ce que l’on efface la mémoire de la ville, pour la réduire à quelques monuments épars, perdus dans un paysage urbain régi par les seules valeurs du capitalisme brutal.

Elias me disait : « Quand la vie se transforme en monuments, la ville meurt. » La mémoire s’incarne parfois dans la pierre, comme ce qui reste de Baalbek, de Tyr, de Byblos ou de certaines parties de la Beyrouth romaine. Mais les monuments transforment la mémoire en sites pour l’oubli. Ils témoignent de la mort de la mémoire et de la mort de la ville.

Notre bataille était perdue d’avance. Le projet de reconstruction du centre-ville de Beyrouth, lancé par Solidere faisait partie d’un projet politique et culturel qui reposait sur un pari : celui d’un Beyrouth qui retrouverait son rôle économique et financier dans une région qui semblait alors être à deux doigts de la paix.

Nous avons échoué parce que nous n’étions pas capables de produire un projet alternatif, dans l’ombre des illusions d’Oslo et de la Conférence de Madrid, et de la victoire du capitalisme néo libéral qui devait marquer la fin de l’histoire selon Fukuyama.

Elias me disait : « Nous avons peut-être perdu la bataille de la réalité, mais nous avons construit notre ville avec nos mots et nos rêves. » Notre amitié m’a fait découvrir de nouveaux mondes. En tant qu’architecte, tu transformes l’imagination en réalité en dessinant le monde dans lequel nous vivons. L’écrivain, quant à lui, transforme la réalité en une fantaisie créée par nos rêves. L’architecture devient un livre où nous vivons entre les lignes, et le roman devient une architecture que nous vivons avec les personnages, qui deviennent plus réels que la réalité elle-même.

Je m’arrête ici, car je me retrouve à plonger involontairement dans les souvenirs. Mais les souvenirs déforment la réalité, puisque le passé est toujours lu à travers le présent.

Je vais donc revenir à mon intention d’origine en essayant de me tourner vers la littérature, pour tenter d’y trouver la distance qui me permettra de parler d’Elias à travers les personnages qu’il a créés.

Je me souviens d’une histoire qu’il avait écrite sur un jeune homme qui vivait en France, qui se faisait appeler Sinalcol, qui retourne au Liban à la recherche d’un autre jeune homme, nommé lui aussi Sinalcol, qui marchait la nuit dans les rues de Tripoli en écrivant son nom à la craie rouge sur les portes des magasins, avant de disparaître.

Elias m’a dit un jour : « Je ne connais pas bien Tripoli, pourrais-tu m’y emmener pour me faire découvrir la vieille ville ? »

« La Nakba n’appartient pas au passé. La Nakba continue jusqu’aujourd’hui. »

Avec Najla et Sylvie, nous avons marché dans les rues de la ville mamelouke comme si nous marchions entre les lignes d’un roman écrit par le temps. Dans les ruelles d’Al-Qubbé et de Bab al-Tabbaneh, dans les marchés du Bazarkan et du Souk Haraj, dans le Khan al-Saboun et le Khan al- Askar, je lui racontais l’histoire de la ville alors qu’il y cherchait les traces cachées de son roman.

Et lorsque nous sommes sortis de la porte de la vieille ville, sous la mosquée suspendue, et que nous avons atteint le cimetière de Bab al-Raml, près de la mosquée Tynal, l’odeur des fleurs d’oranger flottait dans l’air. Mon ami m’a dit : « Les choses sont l’odeur des choses, et quand l’odeur se dissout, tout est alors fini ».

Lorsque Younis brossait les cheveux de Nahila, l’odeur du thym, du jasmin et des ronces, et les senteurs des herbes et des fleurs sauvages flottaient dans cette grotte suspendue au-dessus du village de Deir al-Assad. Une grotte appelée Bab esh-Shams – la Porte du Soleil.

J’ai demandé à Elias : « Pourquoi as-tu appelé ta grotte Bab esh-Shams ? Est-ce pour signifier une porte d’entrée vers la Palestine après la Nakba ? Voulais-tu raconter l’histoire non encore écrite de la Nakba palestinienne ? »

Il m’a alors répondu : « Lorsque j’ai écouté les histoires des gens dans les camps palestiniens, j’ai réalisé à quel point il était important d’entendre la voix des sans-voix. Mais la Nakba n’appartient pas au passé. La Nakba continue jusqu’aujourd’hui. En fait, j’ai saisi ce moment pour écrire une histoire d’amour : lorsque Younis est entré dans la grotte, les rayons du soleil lui brûlaient les yeux, cerclés de sueur et de fatigue. Puis il la vit. C’était une ombre au figée au fond de la caverne, le dos tourné, immobile. Elle sentit l’odeur du voyage mais ne se retourna pas. Et lorsque Younis se dirigea vers elle, il la vit défaillir, comme si elle attendait son arrivée pour s’écrouler par terre. Mon histoire est une histoire d’amour. Mais l’amour a de nombreux visages et peut raconter de multiples histoires. »

Agrandissement : Illustration 2

Elias raconte également dans son livre que Nahila marchait dans les rues du village d’Ain al-Zeitoun lorsqu’une unité du Palmach s’était avancée faisant rouler des barils d’explosifs sur les ruines des maisons qui avaient été vidées de leurs habitants. Nahila marchait parmi les débris de pierres et les éclats de verre, en portant son fils sur sa poitrine. Et lorsque j’avais appelé Elias pour prendre de ses nouvelles après l’explosion du port de Beyrouth, il m’a répondu qu’il marchait lui aussi parmi les débris de verre qui recouvraient les rues de la ville, et qu’il avait l’impression que le verre était comme un miroir.

« Cette ville, m’a-t-il dit, était le miroir du Levant, et ce miroir est maintenant brisé. Dans mon roman Yalo, j’ai cherché à comprendre la mort de la langue. La mort de la langue est un événement effrayant pour la conscience humaine. La langue syriaque est morte, mais elle s’est fondue dans la langue arabe. J’ai également fait souvent référence dans mes écrits à la mort des dieux. Mais les dieux ne sont pas morts non plus, ils se sont simplement dissous dans d’autres dieux. C’est la première fois qu’à Beyrouth, je vis la mort d’une ville. Et la mort des villes est cruelle en ce sens qu’elle peut tout effacer en nous. »

« Nous écrivons pour résister à la mort. »

Qu’aurait dit Elias s’il avait vu ce déferlement de violence barbare s’abattre sur Beyrouth comme sur Gaza ? Qu’aurait-il dit devant le spectacle des quartiers détruits et des villages du Sud et de Gaza rasés ? Il nous aurait peut-être rappelé ce qu’il écrivait pendant le temps de l’occupation, زمن الاحتلال, quand le Liban des années quatre-vingt vivait le cauchemar de l’invasion israélienne, des guerres confessionnelles et des massacres de masse.

Il nous aurait peut-être rappelé que le rôle premier de la vie intellectuelle et culturelle est de restaurer la capacité de penser et de parler. La capacité de revenir sur l’expérience du passé, sans que cette révision ne se transforme en une justification des erreurs du présent. « En ce moment, disait-il, nous devons reposer toutes les questions, afin de découvrir les véritables formes de résistance à l’oppression et à la barbarie. »

Je ne sais pas ce qu’il dirait aujourd’hui, en ce temps qui semble nous plonger dans l’abîme, où toutes les valeurs de justice et d’équité semblent avoir disparu à jamais ?

« Nous écrivons pour résister à la mort », disait-il en me racontant l’histoire de Shéhérazade qui invente chaque nuit une nouvelle histoire pour avoir la vie sauve. Allongé sur son lit d’hôpital, alors qu’il luttait contre la douleur, comme Shéhérazade, il a continué à écrire. Il tenait à écrire lui-même l’éditorial de la Revue d’Études Palestiniennes dont il était le rédacteur en chef et à publier sa chronique hebdomadaire chaque mardi dans le journal Al-Quds Al-Arabi. Mais lorsque le numéro du mardi 27 août est sorti sans sa rubrique habituelle, nous avons alors compris que, comme l’avait fait Milia avant de s’endormir, il se préparait silencieusement à accueillir la mort.

Lors de notre dernière rencontre à l’hôpital, il m’avait dit : « Nous vivons à une époque où la tradition de s’envoyer des lettres pour raconter ses expériences, évoquer ses questionnements et partager ses émotions est révolue. Tout ce que j’ai de toi, ce sont les images de notre mémoire commune. »

Et moi le mécréant, je lui ai répondu, en retenant les larmes qui me brûlaient les yeux : « Nous resterons avec le petit Gandhi, avec Maryam, Alice et Yalo, nous resterons avec Milia, Yunis, Nahila et Adam, jusqu’à ce qu’un jour, nous nous retrouvions quelque part, peut-être. »