Lors d’un colloque sur la francophonie, Jean-Luc Mélenchon a notamment évoqué l’opportunité qu’il y aurait à donner un autre nom à la langue française, langue créole selon lui, parlée par des millions de personnes hors de France. Une idée qui peut paraitre saugrenue, qui a lancé une polémique médiatique, mais qui permet d’aborder des questions fondamentales concernant la langue française. Décryptage !

Dans ce discours, on peut distinguer deux parties. En gros :

- qu’il faudrait renommer le français (puisque ce n’est pas la propriété de la France)

- qu’il faudrait considérer le français comme un créole.

Qu’est-ce qu’on en pense en tant que linguistes ?

Tout d’abord, il faut situer cette prise de position. En revendiquant le « créole » (nous reviendrons sur ce terme), Mélenchon veut sans doute s’opposer à la droite (qui a une vision très identitaire et nationaliste de la langue française) et à l’extrême-droite (et son « grand remplacement » qui menacerait l’identité française). Force est de constater que cette stratégie a payé, ça a fait réagir ! Les propos de Mélenchon ont fait hurler la droite et l’extrême droite. Dans les journaux, point de vue linguistes, on a surtout vu les réactions d’Alain Bentolila et de Jean Szlamowicz (deux linguistes abonnés aux médias de droite). Selon eux, Jean-Luc Mélenchon voudrait « ringardiser » et évidemment déconstruire le français standard.

Du côté des politiques, Gérald Darmanin s’est fendu d’une phrase sans fondement dont il a le secret : « La langue française appartient aux Français » (ça veut dire que les autres francophones parlent une langue qui ne leur appartiendrait pas ? Ça revient à dire : on veut bien vous la prêter mais vous parlez comme on vous dit de parler ?). La députée RN Laure Lavalette a reproché à Mélenchon d’avoir une vision « anti-France ». Et on pourrait continuer… Cependant, attention : ce n’est pas parce que la droite crie au scandale qu’on va vous dire que Jean-Luc Mélenchon a raison ! Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas d’accord avec Mélenchon que vous êtes de droite. Mais avant d’aborder le fond, c’est intéressant de situer cette parole, qui est aussi un « coup politique », dans le jeu médiatico-politique.

Passons à l’analyse de ce qu’a dit Jean-Luc Mélenchon. Pour résumer :

1) Sur la proposition de renommer le français : c’est sans doute une suggestion volontairement provocatrice faite pour se démarquer d’un rapport nationaliste (voire néo-colonialiste) au français, et ainsi faire ressortir cette conception problématique de la langue française. De fait, les réactions dans les camps conservateur et nationaliste n’ont pas manqué.

Contrairement à ce que l’on a pu lire, ce n’est pas une proposition stupide. Ce type de débats a déjà eu lieu notamment en ce qui concerne la littérature. Comment la désigner : littérature française, francophone, d’expression française ? On peut penser effectivement que dire « français » associe la langue à la France, sans mettre en valeur la diversité de la francophonie. Comme le dit notre collègue Médéric Gasquet-Cyrus, c’est vrai qu’on peut penser que « les liens nom de pays / nom de peuple / nom de langue (et auparavant nom de monnaie) ont favorisé des réflexes identitaires et nationalistes ».

Agrandissement : Illustration 1

Repenser la dénomination de la langue n’est pas un délire de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu une perspective semblable autour de l’« espagnol », qui ne se réduit clairement pas à l’Espagne, et qui peut être renommé de différentes manières (on peut parler par exemple de dictionnaires « panhispaniques », de langue « plurinomique », etc). Les mêmes questions se posent à propos de plusieurs langues. Citons à nouveau Médéric Gasquet-Cyrus : la dénomination des langues est une question éminemment politique car elle implique de définir ce qui est/n’est pas dans/de la langue « donc cela structure, clive, oppose ou rassemble des groupes sociaux » (voir notamment les travaux d'Andrée Tabouret-Keller et Cécile Canut).

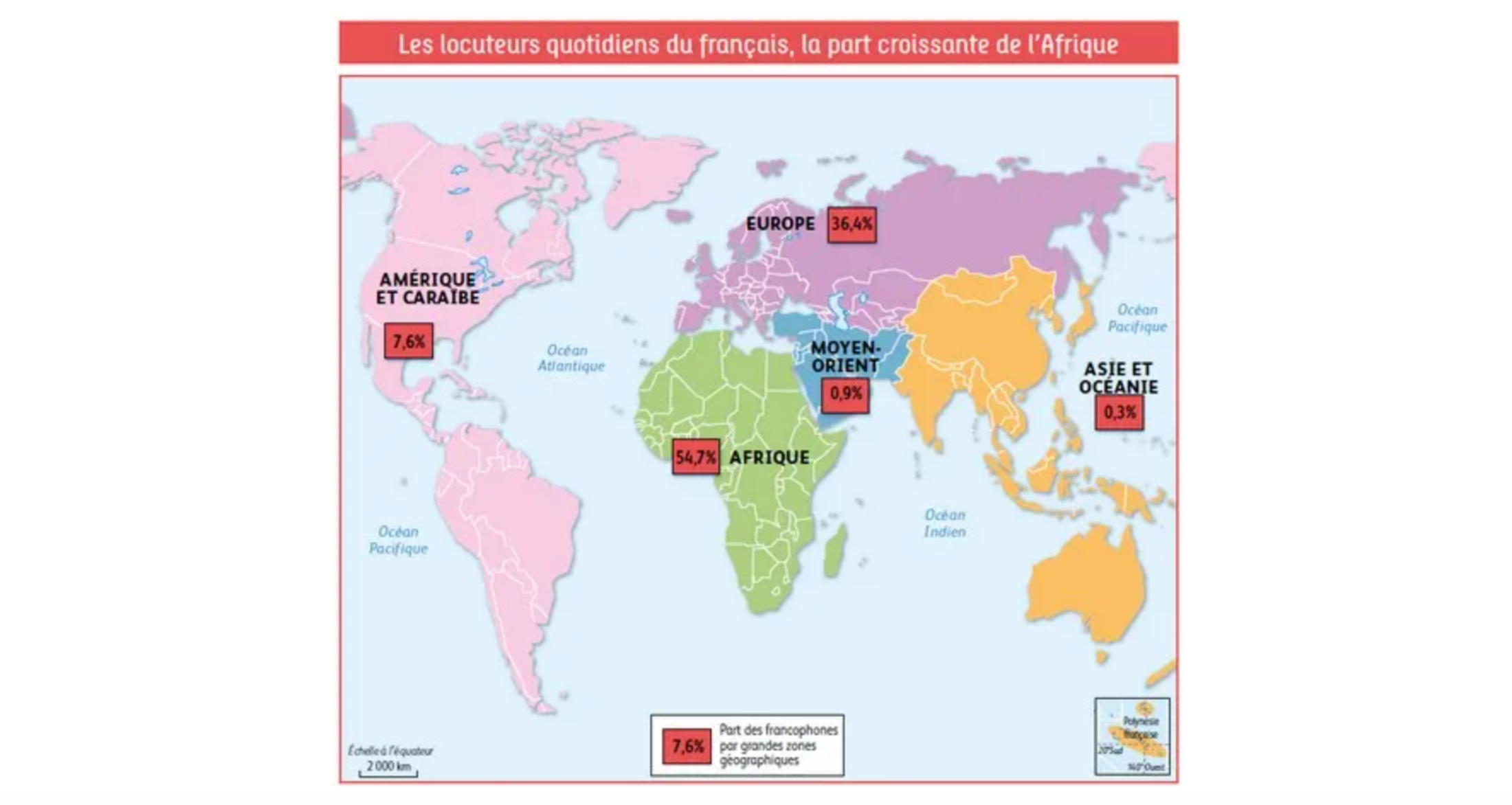

Mais revenons à Jean-Luc Mélenchon qui dit que « le français n’appartient plus à la France depuis fort longtemps ». Factuellement, le français n'a jamais appartenu à la France. Mais de fait, beaucoup se comportent et pensent comme si c’était le cas. Nous n’avons pas le temps de développer, mais par exemple, la France a eu et garde une place prépondérante, discutable et discutée au sein de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), accusée d’être un outil néo-colonial davantage qu’un vrai dispositif au service de la diversité francophone (voir sur ce sujet le chapitre sur le français et la colonisation Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique, aux éditions La Découverte). Certains ont tendance à croire que c’est la France qui a fait rayonner le français dans le monde (ou qui l’a imposé par la colonisation). D’une part les rapports entre langue française et colonisation sont complexes (nous renvoyons de même aux travaux sur le sujet), d’autre part il faut rappeler que le français s’est également développé en Belgique, en Suisse (et ailleurs !)

2) Passons à l’autre point du discours de Jean-Luc Mélenchon, la proposition de renommer le français en disant plutôt que c’est un « créole » ! C’est la partie la plus contestable de son propos. Clairement, Mélenchon est plus sur la métaphore (politique) que sur le concept linguistique (qui n’a pas l’air de beaucoup l’intéresser). La définition du créole est très complexe, on vous fait donc un résumé de nouveau grâce à Médéric Gasquet-Cyrus.

- Soit on prend une définition large des « créoles » comme langues de contacts et on inclut des créoles à base arabe, italienne, etc.

- Soit on prend une définition restreinte, et on considère que les créoles sont des langues nées dans des contextes socio-historiques particuliers (colonisation européenne, sociétés esclavagistes, acquisition et appropriation particulière des langues des maitres par les esclaves). Et donc, on ne compte que des créoles à base lexicale française, espagnole, néerlandaise, anglaise ou portugaise.

Sur ces définitions, on renvoie à cet article de Salikoko Mufwene dans la revue Langage et société.

Jean-Luc Mélenchon a l’air d’opter pour la première définition. Cela pourrait éventuellement tenir la route seulement si l’on dit que le français est un créole parce qu’il présente un substrat et un superstrat. Mais dans ce cas, (comme le dit Michel Launey) toutes les langues sont des créoles et le mot ne veut plus dire grand-chose. Honnêtement, nous pensons que Jean-Luc Mélenchon s’en bat les couettes de ces débats linguistiques autour de la définition du créole et que c’est uniquement l’utilisation politique du terme qui l’intéresse. Certains le déplorent (comme nos collègues Michel Launey et le créoliste Guillaume Fon Sing) et considèrent que cet emploi du mot « créole » n’est pas acceptable. D’autres comme Médéric Gasquet-Cyrus considèrent que « les propos de Mélenchon (mal formulés [surtout sur le créole]) posent des questions réellement pertinentes en termes de contacts de langues, de constitution des répertoires langagiers et de frontiérisation (et donc hiérarchisation) des langues ».

On pourrait développer ! Il faudrait aussi étudier la connotation des termes comme « créole » ou « créolisation » dans le débat politique et médiatique commun (Mélenchon joue clairement dessus, mais il pourrait aussi être accusé, sur sa gauche, d’appropriation culturelle). Par exemple, comme le souligne notre collègue Julie Auger, au « Québec, en particulier, la créolisation est souvent invoquée comme un épouvantail quand il s’agit de dénigrer le français québécois et le français acadien ». Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la réduction de la créolisation au seul métissage lexical - la grammaire n’apparait pas dans les propos de Mélenchon ! On pourrait l’interroger sur son rapport aux langues régionales, etc, etc. On peut aussi interroger, en miroir, les réactions à ce discours, qui sont pour beaucoup des caricatures d’appropriation du français (français/France), du délire sur le français (qui n’aurait pas bougé depuis mille ans) et d’hypocrisies (le français c’est important, mais on coupe les budgets).

En conclusion, Jean-Luc Mélenchon a sans doute dit cela pour faire un « coup politique et médiatique ». Il emploie le terme « créole » à sa sauce, mais les enjeux soulevés ne sont pas inintéressants (et ne sont pas nouveaux ! Ils ont déjà été posés par d’autres depuis longtemps). Même les polémiques naissant d’une expression caricaturale peuvent déboucher sur des réflexions intéressantes. Pour peu que l’on prenne le temps d’y réfléchir et de renoncer à la réaction immédiate. Nous regrettons ainsi que la couverture médiatique des propos de Mélenchon ait été non seulement très critique, mais très peu informée… Certes, certains critiques ont eu raison lorsqu’ils ont dit que la définition du créole de Mélenchon était proche du n’importe quoi... sauf qu'ils ont souvent rajouté une (autre) couche de n’importe quoi ! On peut (on doit) être critique et informé.