Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

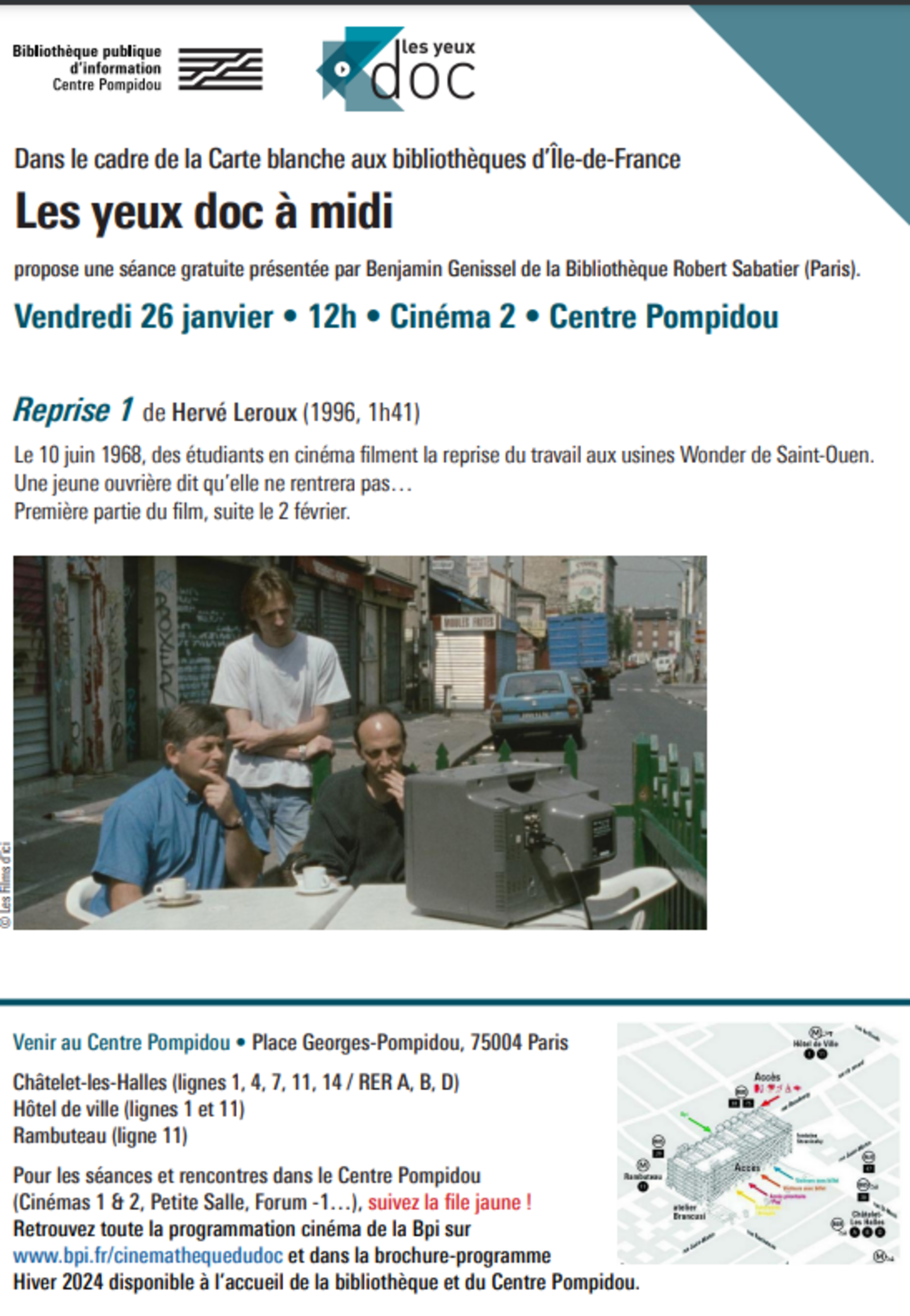

Attention : événement. Et même double événement. La Cinémathèque du documentaire au Centre Pompidou projette Reprise de Hervé Le Roux.

Cet extraordinaire « polar social » d'un peu plus de 3 heures est programmé au sein du cycle de projections « Les yeux doc à midi : carte blanche aux bibliothécaires ». Un cycle de programmation élaboré par des bibliothécaires parisiens et franciliens à qui la Bpi a permis de puiser leur documentaire favori dans le catalogue de la plateforme Les yeux doc.

Reprise est projeté en deux parties, à chaque fois à 12h :

Vendredi 26 janvier 2024 : 1ère partie (1h41)

Vendredi 2 février 2024 : 2ème partie (1h31) - séance en présence de David Dufresne.

L'écrivain et réalisateur voue à juste titre un culte à la fresque sociale qu'est le film de Hervé Le Roux. Il en parle même comme de son film de chevet. Benjamin Genissel de la bibliothèque Sabatier et du Blog documentaire revient ici sur les qualités de Reprise.

L’enquête était le fil conducteur qui m’amusait et me permettait de jouer avec le spectateur ; c’est [...] le côté « Inspecteur Clouseau ». Une manière de jouer sur les codes du film policier qui allège un matériaux assez lourd constitué par les expériences qu’apportent les gens.

Hervé Le Roux (Cahiers du cinéma N°511. Avril 1997)

Si le groupe de rock français Taxi girl chantait "Cherchez le garçon" en 1980, dix-sept années plus tard c'est "cherchons la femme" qu'a entonné cinématographiquement Hervé Le Roux. La femme, oui. La femme mystérieuse, charismatique, sensible et révoltée. La femme fatale à la présence troublante, énigmatique. La femme-image, la femme-mirage. Cette femme dans Reprise est une ouvrière. Une simple employée de l'usine Wonder de Saint-Ouen qui allait reprendre son travail après les grèves et les manifestations de Mai 1968... mais qui n'en avait strictement aucune envie.

De jeunes documentaristes, étudiants en cinéma à l'époque, s'étaient rendus devant l'usine pour capter avec caméra et micro ce moment bien précis, ce moment très particulier même, où après avoir arrêté le travail, occupé les ateliers, créé un rapport de force avec la direction et soutenu les négociations pour améliorer leurs conditions de travail, exprimé au fond leur mécontentement, les travailleurs de ces ateliers du nord de Paris étaient obligés de retrouver les dures réalités du labeur quotidien. Un court métrage (d'étudiants donc) avait résulté de ce filmage spontané et de ces quelques mètres de pellicules en noir et blanc irradiait une belle ouvrière aux cheveux bruns et à la colère tempétueuse qui effectivement criait son dégoût face à l'injonction tragique de devoir reprendre le travail, ou pour utiliser ses mots hurlés, d'être condamnée à "retourner dans cette taule".

C'est cela-même le point de départ de Reprise, une femme dans un petit film du Mai 68 crépusculaire - et l'envie brûlante de Hervé Le Roux, près de 30 ans plus tard, de parvenir à la retrouver. Son documentaire est le récit de cette enquête : se mettre à la recherche des personnes qui ont été filmées ce jour-là et réussir à reconstituer, à restituer, cette tragédie que fût la "reprise" du travail.

Cette œuvre de cinéma sortie en 1997 le rapproche d'autres films documentaires tournés dans les mêmes années et qui ont tous trait à la "disparition". Effectivement, dans la période couvrant les décennies 90 et 2000, est né un ensemble de documentaires partant tous d’une genèse assez similaire et traitant plus ou moins du même sujet. On peut citer Thierry, portrait d’un absent de François Christophe (1993), Sur la plage de Belfast (1996) de Henri-François Imbert, Cher Henri (2004) de Julien Cunillera, mais aussi La disparition (2003) de Juliette Cahen et L’Affaire Valérie (2004) de François Caillat. Chacun de ces films est différent et autonome bien sûr mais tous évoquent le même sujet. Disparition consécutif à un décès accidentel, à un suicide, à un meurtre ou encore à un évanouissement dans la nature, ils partent toujours d’un mystère encore présent, d’une affaire non résolue, d’un manque, d’une blessure non cicatrisée et ont la caractéristique commune d'être écrits comme des enquêtes. Leur narration respecte ainsi le chemin qu’a dû parcourir le ou la cinéaste pour recueillir toutes les informations nécessaires à l'investigation. On y voit et on y entend des témoins, des proches, parfois des détectives, et tous et toutes parlent d’un être qui a disparu : un être qui n’est plus, qui s’est évaporé, qui appartient au passé. On y utilise les photos ou les bouts de films que les disparus nous ont laissé du temps de leur existence et on s’en sert comme traces, comme empreintes, à la manière de leitmotivs récurrents. Et, à chaque fois, en fouillant dans les souvenirs et les archives, on finit par révéler d’autres aspects que ceux que l’on croyait mettre en lumière : on finit par refaire vivre toute une époque et on finit aussi, c'est possible, par se révéler à soi-même.

Reprise d’Hervé Le Roux appartient donc parfaitement à cette catégorie. On peut même ajouter que dans le genre, il excelle. Tour de force cinématographique, ce film a su parfaitement utiliser les grandes règles du genre policier tout en restant un documentaire attaché au réel. Il a su s’approprier les codes du polar et du récit d’enquête tels qu’ils se retrouvent d’ordinaire dans la fiction policière. En effet, sorte de « crime social », un événement mystérieux constitue le déclenchement du film : les raisons de la reprise du travail (ici à l’usine Wonder de Saint-Ouen mais dans la France en général) après ce vaste mouvement de révolte et de libération politique qui secoua tout un mois la France au printemps 1968 ; une preuve existe pour donner corps à cet événement dramatique : le film militant réalisé par d'anciens étudiants en cinéma dont nous parlions plus haut ; des témoins sont recherchés et sont ainsi « convoqués », rencontrés durant l'investigation afin que leur témoignage fasse avancer la compréhension du mystère ; d’ailleurs les entretiens menés avec eux et elles possèdent l'aura des grands interrogatoires ; au centre du dispositif, un enquêteur est chargé de résoudre l'enquête : le réalisateur lui-même bien entendu (qui a su quelquefois se mettre en scène de cette manière et dont le commentaire a quelques similitudes avec le style du roman noir) ; et le tout forme plus qu'une tentative de « mettre la main » sur les personnes filmées à l’époque, et surtout sur l’ouvrière révoltée dont personne ne semble avoir de nouvelles : c'est une enquête sur ce qu’a été l'histoire récente de la classe ouvrière ; et c’est même davantage, c’est la quête de cette femme fatale et revendicative filmée devant son usine : mais qui est-elle ? Où est-elle donc aujourd’hui ?

Je vais la chercher, c’est ce qu’il y a de plus simple, sans construire un dispositif compliqué autour. J’ai décidé de la retrouver. Parce qu’elle n’a eu droit qu’à une seule prise. Et je lui en dois une deuxième.

Hervé Le Roux (extrait du commentaire de Reprise)

Comment d’une enquête aboutir finalement à une quête. Ce film a donc proposé autre chose, d’autres étages, d’autres lectures, d’autres objectifs que ceux qu’il affichait au départ. Cette quête pourrait être de trois ordres.

La quête romanesque tout d’abord, en somme la volonté qu’a le film, comme un bon roman, de créer autant de fictions singulières qu’il présente de personnages. En effet, avec Reprise, nous ne nous situons pas dans le film sociologique mais plutôt dans ce que Noël Herpe a appelé (au sein d’une critique publiée dans Positif pour sa sortie en salles) une « fresque romanesque ». Une attention particulière est portée à chaque témoin ; le montage des entretiens est construit sur la durée ; la conduite des interviews ne privilégie jamais un thème arrêté ou un point de vue fixe ; leurs propos épousent d’ailleurs naturellement les chemins sinueux qu’emprunte souvent le souvenir ; les témoins quittent ici leur simple fonction dans l’enquête pour devenir des personnages autonomes avec leur propre histoire. De vrais personnages.

La seconde quête est historique. Il s’agit là du désir du cinéaste de brosser un tableau à visage humain de toute une époque : la période des années 60 puis de ce fameux mois de Mai 68 et enfin de l’évolution qu’a empruntée la société par la suite (mécanisation du travail, mondialisation économique, délocalisations, libéralisme décomplexée, précarisation des ouvriers, financiarisation de l’industrie, etc). C’est la recherche, à travers cet événement vécu par ces individus-là issus de la classe ouvrière, de reconstituer le « hors-champ » d’un contexte historique. Et il est évident que l’idée générale qui se dégage des souvenirs épars qu’a recueillis Hervé Le Roux, c’est que Mai 68 a été une véritable rupture. Une rupture entre un avant (l’ancien monde) et un après (le nôtre).

Enfin l’ultime quête, la principale certainement, c’est la quête d’une obsession quasi-amoureuse. Celle qui tient le tout dans son ensemble et relie le réalisateur à l’héroïne introuvable et insaisissable de son film. Cette vision qui le hante d’une femme en colère qu’il rêve de retrouver. Dont il aspire à connaître la destinée. Devra-t-il finir par en accepter la nature fantomatique, en clair son évanouissement dans la nature ?

Par sa narration en forme d’enquête, par son ton personnel, par son rapport à l’Histoire et par son bel objectif, Reprise est donc un grand documentaire sur la disparition. La disparition d’une époque qui possédait une conscience sociale dont les illusions se sont perdues depuis. Et celle d’un individu que l’on voudrait tant revoir et tant réentendre pour une seconde prise (une re-prise).

Finissons cet article par citer celui que nous citions en introduction : « Reprise, enquête-chef d’œuvre, documentaire modeste et puissant, road-movie en archives-monument : trois heures dans le capitalisme à-la-papa des années 60 finissantes puis dans celui, néo-libéral, dans lequel on patauge toujours. Et où tout finit comme il se doit : en solde de tout compte. » David Dufresne pour Tënk.