Suite à l'accord de Paris, la France s'est engagée à la neutralité carbone d'ici 2050 afin de limiter le réchauffement climatique à 1.5°C (source). Pour arriver à cet objectif les français doivent faire évoluer leur empreinte carbone en passant de 8.9 tonnes de CO2 équivalent émis par habitant et par an (T CO2éq/habitant/an) en 2021, à moins de 2 T CO2éq/habitant/an en 2050 (source). Dans cette empreinte les transports représentent 30% des émissions.

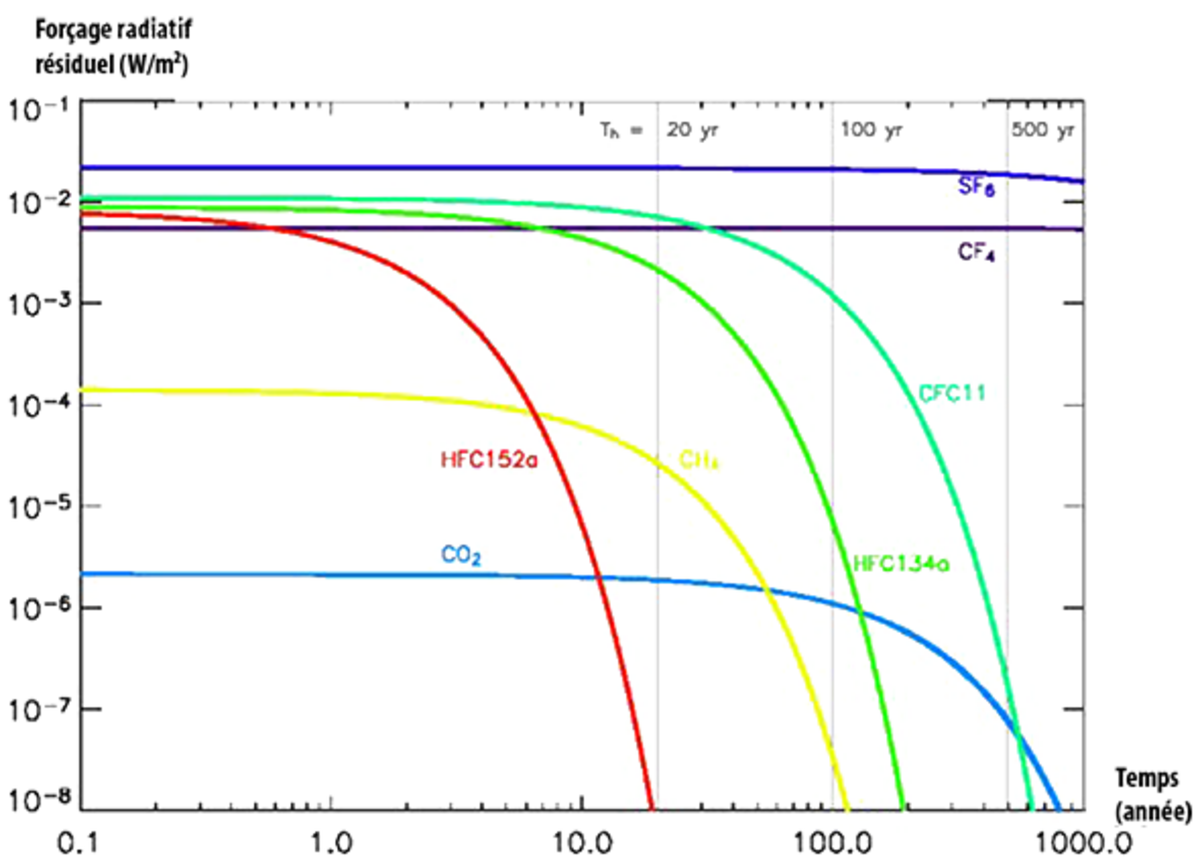

Ces accords tiennent compte d'un budget carbone très limité pour chaque pays, comptabilisant les émissions passées. Les gaz à effet de serre (GES) ont en effet, en moyenne, une influence de 100 ans sur le processus de réchauffement climatique, qui s'accentue à chaque molécule supplémentaire émise dans l'atmosphère.

Il convient alors de regarder ce "budget carbone résiduel" comme une limite à nos dépenses en termes d'émissions de CO2 (équivalent). Dans ce cadre, le vocable de "compensation" a été inventé par les décideurs politiques dans le but de contourner les impératifs de réduction de nos émissions difficiles à accepter face à leurs volontés de développement. Un tel concept laisse penser qu'il serait possible d'émettre tant que nous 'absorbons' par ailleurs. Cependant, ce type de calculs amène à comparer des choux et des carottes en ramenant les molécules de CO2 émises dans l'atmosphère aujourd'hui, dont l'effet est immédiat, à des molécules absorbées d'ici plusieurs décennies et qui auront déjà eu le temps d'entraîner leur lot de dégâts climatiques. Pour prendre une image, c'est un peu comme si on cherchait à justifier les grands projets en disant : "ne vous inquiétez pas, on va créer des inondations mais l'eau s'évaporera progressivement ensuite".

Les efforts demandés en terme de réduction de nos émissions de GES sont colossaux et nous devrions pour cette raison prioriser les options à l'efficacité maximale, l'État ayant déjà été condamné pour non respect des objectifs 2015-2018 en matières de réduction de nos émissions. Dès lors, et au regard des 14 à 20 milliards d'euros mis sur la table pour le plus gros projet d'infrastructure de France, le Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest (GPSO), il est urgent d'établir un bilan précis et chiffré de ce projet en comparaison des alternatives proposées et en posant le débat sur les besoins du territoire, la grande vitesse n'étant peut-être pas prioritaire sur les transports du quotidien.

Cet article vise à entamer cette étude de l'enjeu carbone / climat du GPSO.

Bilan carbone du GPSO : pourquoi il est faux

Lors de l'enquête publique de 2014-2016, SNCF Réseau (à l'époque encore "Réseau Ferré de France") a présenté un bilan carbone du projet des lignes à grande vitesse, qui fait encore foi aujourd'hui, estimant que le chantier générerait 2,4 millions de TCO2éq (tonnes de CO2 équivalent) émis dans l'air. Ce chiffre est celui retenu par les promoteurs du GPSO pour présenter le projet en 2023, notamment sur le site lgv2030.fr.

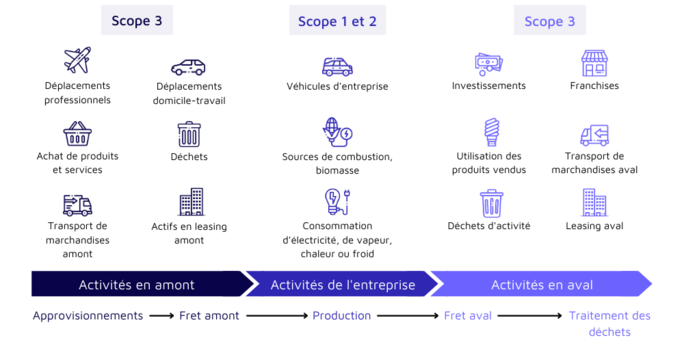

Ce bilan est basé sur : le projet technique au stade d’avant-projet, les données de fréquentation et les bilans socio-économiques versés au dossier de l'enquête publique de 2014. L'ancienneté de ces études a été souligné par l'Autorité Environementale qui a demandé cette année à SCNF Réseaux de les mettre à jour, cela posant plusieurs problèmes. D'une part les aspects environnementaux et naturalistes ont pu changer en dix ans, comme le diagnostic des espèces en danger critique d'extinction présentes sur le tracé. D'autre part, cette mise à jour est nécessaire pour entrer en conformité avec la loi qui a introduit en 2023 l'obligation de prendre en compte dans les bilans carbone de ces projets le SCOPE 3. Il s'agit par là de comptabiliser l'impact des sous-traitants, les déchets, le transports de marchandises aval (dont les approvisionnements, exposés pour le GPSO dans cet article avec les autres dégâts environnementaux).

Agrandissement : Illustration 2

De fait, le calcul exposé dans le bilan carbone de 2014 prend en compte les impacts carbone directs du chantier, comme les émissions liées à la mise en oeuvre du béton ou de l'acier directement impliqué dans les ouvrages d'art et équipements ferroviaires associés aux lignes à grande vitesse en projet, mais ne prend pas en compte par exemple leur fabrication et leur transport qui n'existeraient pourtant pas indépendamment du projet. C'est aussi le cas de l'extraction et le transport de 44 millions de m3 de remblais/déblais effectué par des sous-traitants.

Par ailleurs, un autre chiffre qui circule est celui du 'Temps de Retour Carbone' (TRC) du projet. La Région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie annoncent en effet sur leur site que 'le bilan carbone du projet est positif au bout de 10 ans', estimant ainsi que les émissions engendrées par le projet sont compensées par les économies dues au report modal (ou éventuelles absorptions de CO2). Les solutions de captation carbone étant peu matures et difficiles à mesurer, c'est surtout le report modal qui est impliqué dans le TRC.

Ce report modal correspond alors au trafic induit sur les lignes ferroviaires, les LGV du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest. Il se calcule en projetant (1) le trafic futur sur ces lignes, et en estimant (2) la part des voyageurs qui auraient sinon pris l'avion ou la voiture (approchée par le chiffre des voyageurs actuels dans la situation de référence, sans LGV). Il est important de préciser qu'on doit compter aux bénéfices du projet uniquement les voyageurs qui prendraient le train parce qu'une LGV existe et qui n'auraient sinon même pas emprunté les voies existantes.

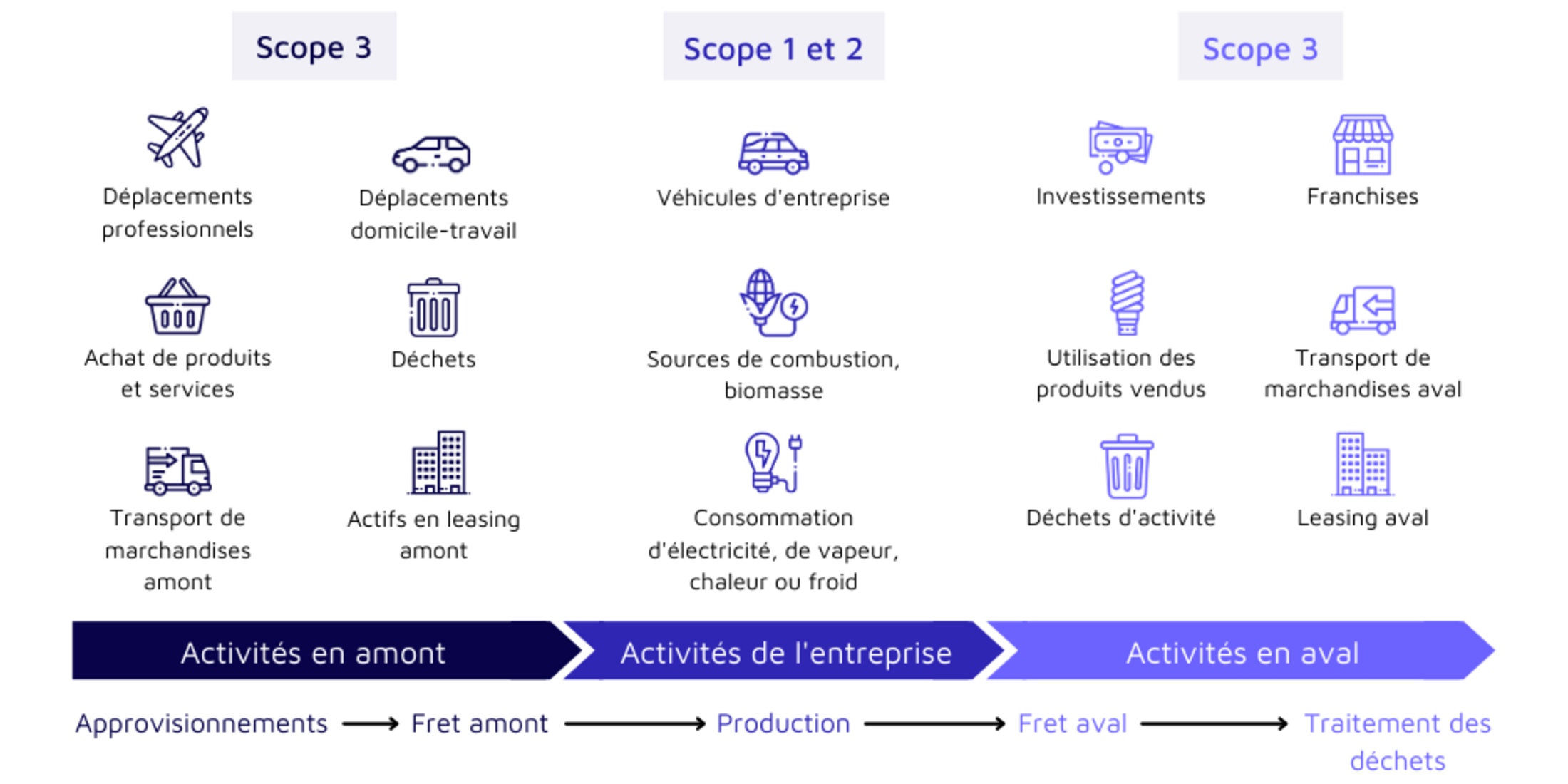

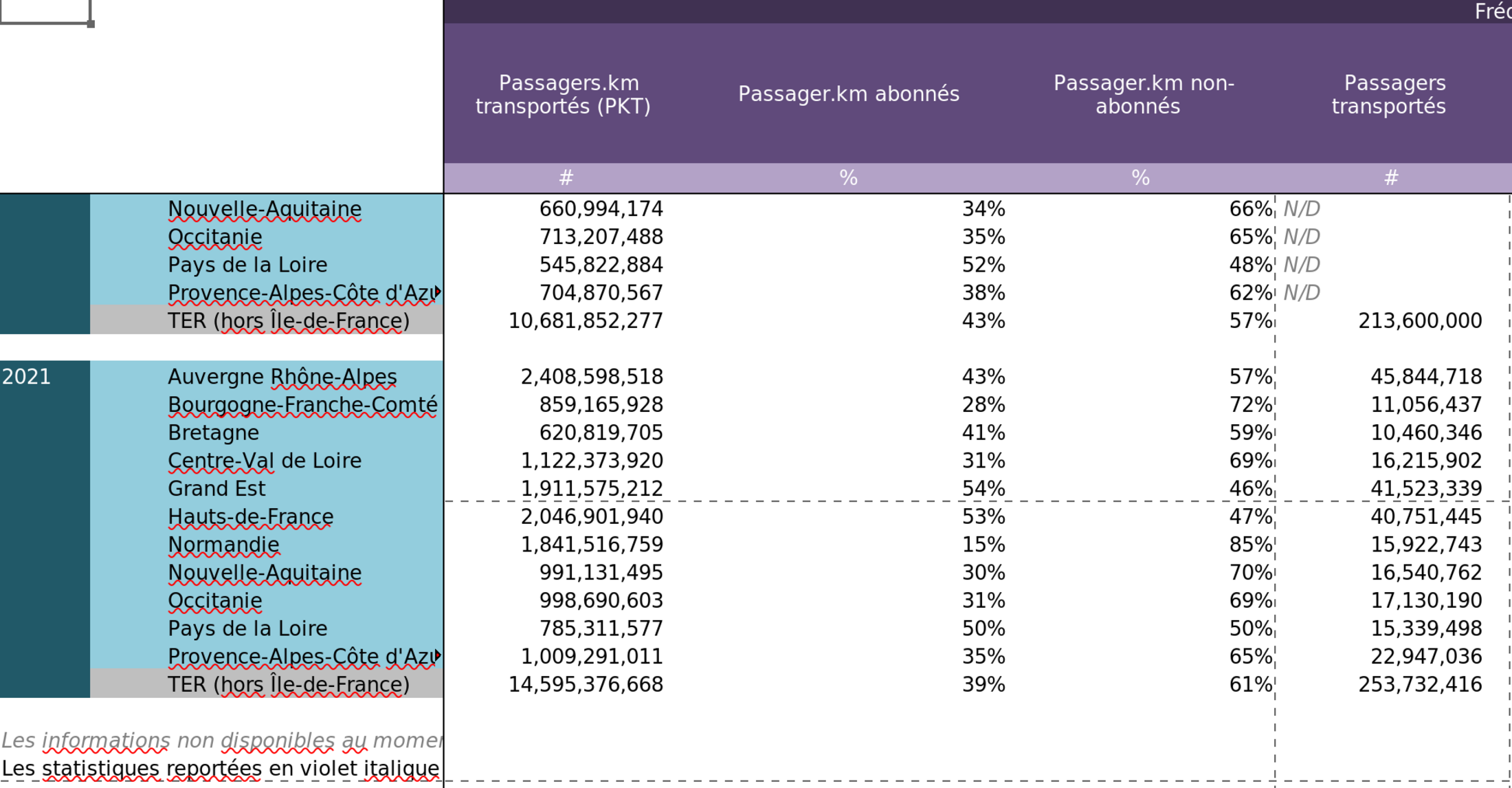

Or concernant le (1), Réseau Ferré de France (RFF, devenu SNCF Réseau) estimait le nombre total de voyageurs "sur le réseau ferroviaire concerné dans la situation de référence" à 45,7 millions en 2025, mais les chiffres de l'Autorité de Régulation des Transports donnent pour 2021 un nombre total de voyageurs sur le réseau ferroviaire TER (concurrent des LGV si elles voyaient le jour) d'Occitanie et Nouvelle-Aquitaine combinés inférieur à 34 millions de passager.

Agrandissement : Illustration 3

En ce qui concerne le (2), RFF estimait en 2014 qu'il y aurait 9,3 millions de voyageurs supplémentaires sur les lignes ferroviaires grâce au GPSO en raison d'un trafic induit et d'un trafic déplacé de la route ou du transport aérien. Il tablait en particulier sur 2,4 millions de voyageurs concernés par des déplacement radiaux à partir de Paris ou passant par Paris. Or on observe que les données de fréquentation du transport aérien sont en forte mutation notamment depuis le Covid. Par exemple, la fréquentation de la ligne aérienne Toulouse-Orly qui représente à elle seule 70% du report modal escompté sur ce projet a baissé de 40% ces 3 dernières années [source] à tel point que Air France s'apprête à supprimer ses navettes. Les voyageurs qui hier prenait l'avion en aller-retour pour aller à Paris semblent aujourd'hui utiliser davantage le train ou la visioconférence pour éviter les déplacements à la journée.

Le chiffre de report modal utilisé à date est donc faux : cela remet en question par ricochet le calcul des 'économies engendrées par le projet' en termes de CO2 et réduit considérablement l'efficacité du GPSO à lutter contre le réchauffement climatique.

Cela contredit aussi l'argument principal des promoteurs pour justifier ce projet auprès de l'Union Européenne et sa politique de réduction des émissions carbone. Elle n'a d'ailleurs jamais confirmé prendre part de 20% du budget total du GPSO, mettant sous une épée de damoclès les 25 collectivités territoriales signataires du plan de financement.

Pour conclure sur le TRC, notons enfin la vacuité de cet indicateur. Dire que "le bilan carbone sera positif au bout de X années" (nous venons de démontrer que ce serait bien plus de 10 ans, contrairement à ce qu'affirment Alain Rousset et Carole Delga), c'est ne rien comprendre au changement climatique. Une particule émise dans l'atmosphère à l'instant t a des effets (en termes de forçage radiatif, voir schéma ci-dessus) dès cet instant. Cette particule n'attend pas sagement une quelconque compensation en restant inerte. Cela nous fera donc une belle jambe que les émissions soient compensées d'ici 10, 15 ou 20 ans : d'ici là, nous aurons déjà subit les impacts des émissions de ce chantier.

Bilan carbone du GPSO : en quoi il est mauvais

Les 2,4 millions de tonnes de tonnes équivalent CO2 annoncés par RFF pour la construction du GPSO correspondent pour 34% aux terrassements, 40% aux ouvrages d’art (en lien avec les consommations de béton et d’acier), 13% aux équipements ferroviaires et 3% autres aménagements. Ainsi, la rénovation de la voie permettrait d'économiser une bonne part des émissions du chantier, celles correspondant au terrassement et au génie civil qui ne seraient plus necessaires.

Mais c'est sans compter les oublis, volontaires ou pas, qui ont d'ailleurs été pointés par les commissaires enquêteurs dans les conclusions de l'enquêtre publique. Avec ces postes suplémentaires cela porterait les émissions du chantier à 4,5 millions de TCO2éq. C'est le résultat d'une contre-étude de bilan carbone faite par l'association Landes Graves Viticulture en Arruan.

Pour se faire une idée de ce que cela représente, ces émissions sont équivalentes à 28 millions de personnes qui feraient un aller-retour Toulouse-Orly en avion dans un intervalle de temps où l'État s'est engagé à diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre (GES) : ainsi, le budget carbone associé au projet prendrait en quelque sorte en otage le reste des projets de territoires.

Inégalités sociales et incohérences du gouvernement

Face à ces constats, se pose la question "pour quoi faire ?". Pourquoi insister pour un projet qui coûte tant en terme d'émissions carbone à l'heure où la France promeut partout sa "Stratégie Nationale Bas Carbone" en réponse aux exigences des autorités supra-nationales (UE, accords pour le Climat, GIEC, sommets mondiaux...).

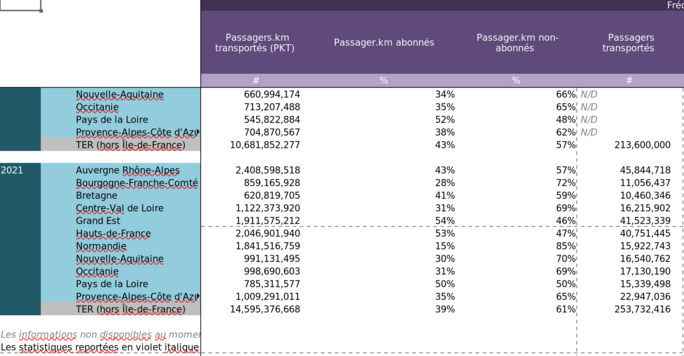

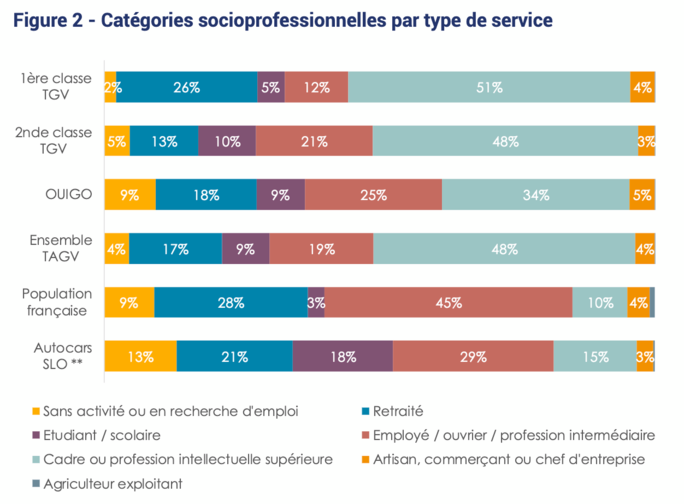

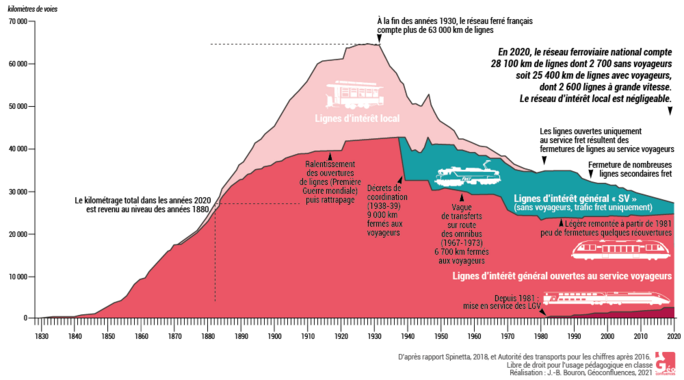

Cette question est d'autant plus d'actualité que les études démontrent, les unes après les autres, que ce sont les pays les plus riches, et au sein de ceux-ci, les personnes les plus aisées, qui émettent le plus. Il s'agit donc également d'un sujet social, les inégalités climatiques mettant en jeu de grandes inégalités sociales. Or ce sont également les plus riches qui profitent des grands projets et qui empruntent en particulier les lignes à grande vitesse, comme le démontre les études de l'Autorité de Régulation des Transports sur les profils de voyageurs :

Agrandissement : Illustration 4

Les populations impactées par les grands projets peuvent également avec raison s'offusquer de l'injonction permanente aux "petits gestes", demande récurrente du gouvernement à chacun de "faire sa part", tandis que l'État se permet dans le même temps d'investir dans un projet dont le chantier annule tous les efforts consentis par la population. Le tout pour un projet que celle-ci n'a jamais demandé (ce que démontre entre autre l'enquête publique défavorable à plus de 90% des sondés) : il y a de l'hypocrisie dans l'air (en plus des particules fines).

Enfin, les inégalités se font criantes au niveau territorial. Par ce Grand Projet ferroviaire, l'État s'autorise en effet à plomber le bilan carbone de la France en investissant 14 milliards d'euros (fourchette basse en cours de ré-actualisation) sur des lignes desservant les grandes métropoles et passant à toute vitesse devant le reste du territoire, tandis que les petites lignes ne sont toujours pas entretenues correctement. Cela est décrié régulièrement dans les grands médias, quelque soit leur couleur politique.

Extrait de revue de presse sur les deux dernières années :

- “Quel avenir pour le train en France ?”, avec Nacima Baron, Karima Delli, Samuela Burzio, Le Débat de Midi de Jean-Mathieu Pernin, un podcast France Inter, 16 août 2023. À écouter en ligne.

- “Des trains plus chers, des lignes fermées, des milliers d’emplois en moins : le sombre avenir du ferroviaire français“, Basta Media, Erwan Manac’h, 5 juillet 2022. À lire en ligne.

- “Gares de proximité : la bataille du rail”, Olivier Razemon, Le Monde, M-le magazine, 1er avril 2022. À lire en ligne.

Là où cela pose problème, en terme de cohérence sur l'enjeu climat / carbone par rapport aux plans gouvernementaux de transition, c'est que l'argument du report modal - une bonne idée sur le principe - serait justement pertinent pour les trajets du quotidien, trajets majoritaires des Français, sur les petites lignes et les distances courtes. Il est en effet peu ambitieu de favoriser un report modal sur la plus faible proportion des trajets concernés.

C'est en synthèse ce que demande le Haut Conseil Pour le Climat dans son rapport de juin 2023 « Acter l’urgence, engager les moyens » qui comme son nom l'indique fait des préconisations pour respecter notre trajectoire de baisse des émissions de GES, en citant les priorités :

- Entretenir et développer les puits de carbone existant [le GPSO va détruire 4800 hectares de forêts, zones humides et terres agricoles qui sont justement cités comme exemples de puits de carbone] ;

- Développer les trains de nuit et le fret qui roule aussi la nuit ;

- Finir d'électrifier les lignes existantes, celles-ci étant encore à 40% dédiées au diésel. [Il faudrait à cet égard environ 70 millions d'euros pour électrifier la ligne Toulouse Mazamet qui pourrait être une alternative à la tant décriée autoroute A69 Castres Toulouse.] ;

- Entretenir et rénover le réseau existant ce qui permettrait d'augmenter la vitesse et la capacité de la ligne.

Ce qui est largement possible actuellement et avec un effet immédiat (chantiers rapides) et un investissement moindre. Des alternatives proposées par les collectifs citoyens proposent la rénovation de la voie existante et montrent par exemple qu'il est possible d'utiliser les 4 voies laissées à l'abandon en gare de Beautiran à l'entrée de Bordeaux pour augmenter le trafic, si cela devenait nécessaire, sans passer par la construction d'un linéaire de 327km. En effet, si problème de saturation il y avait dans le futur, ce serait a priori localisé sur les entrées / sorties de métropole et concentré sur les heures de pointe : ce n'est pas l'ensemble de la ligne de plusieurs centaines de kilomètres qui se trouverait saturée, si ce n'est à imaginer un cas absurde où les trains se touchent nez-à-nez comme les voitures sur les rocades.

Agrandissement : Illustration 5

Le discours démagogique sur la transition écologique et le "train vert" met d'ailleurs bien en avant l'importance des changements de comportement et des "mobilités du quotidien". Or on ne change pas les comportements, on ne transitionne pas, si l'on ne change pas nos habitudes sur nos modes de déplacements majoritaires (trajets domicile-travail, loisirs, ...). Insister sur un changement de comportement quelques fois par an, c'est la porte ouverte à cet effet rebond chez les 'cadres et professions intellectuelles supérieures' (supérieures à qui, on se le demande) consistant à prendre le train épisodiquement pour se rendre à un événement mais la voiture tous les jours pour aller au travail. Ainsi d'après un rapport WWF, les SUV sont la 2e source d'augmentation des émissions de GES en France (source). Quelle transition !

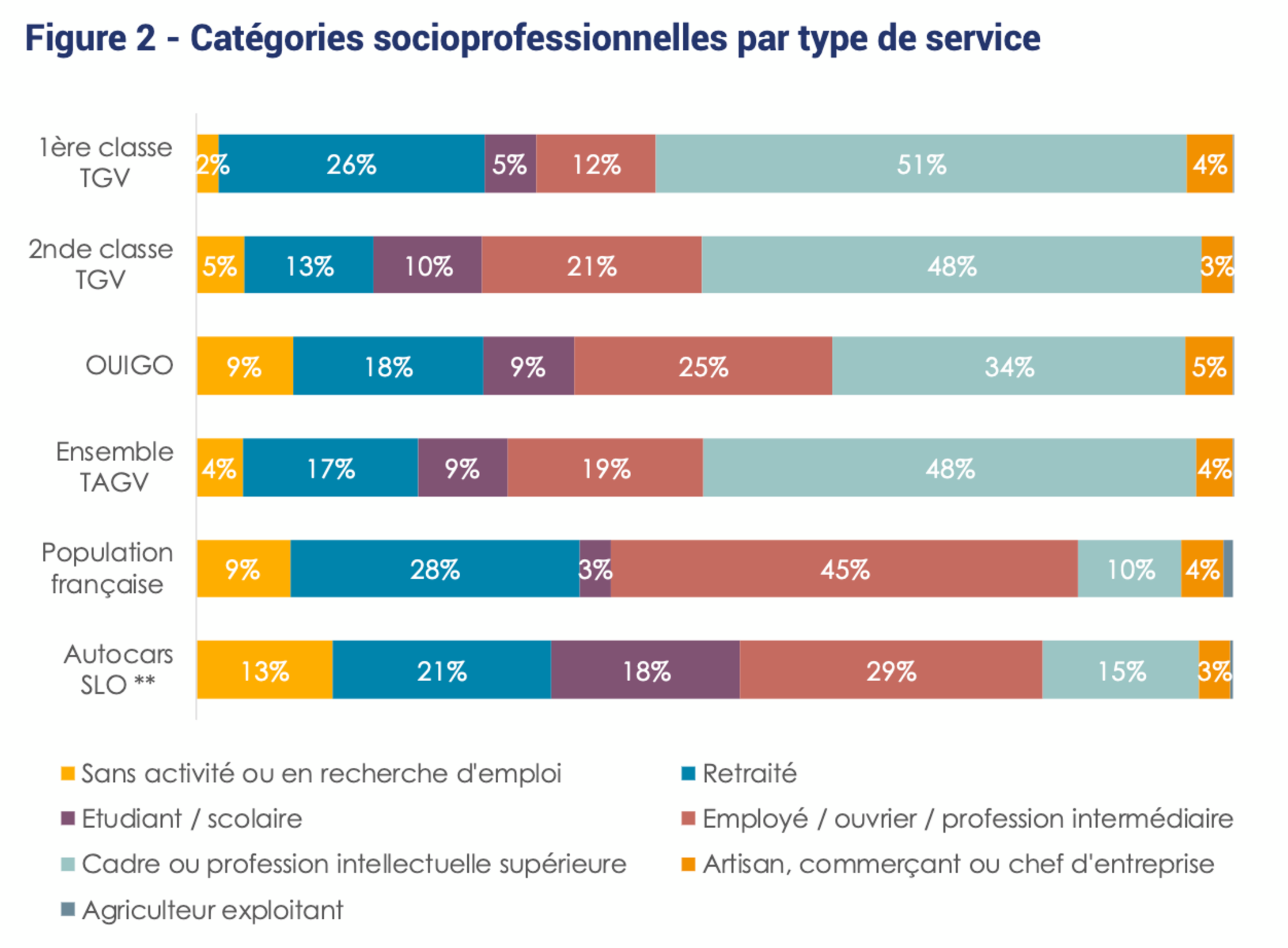

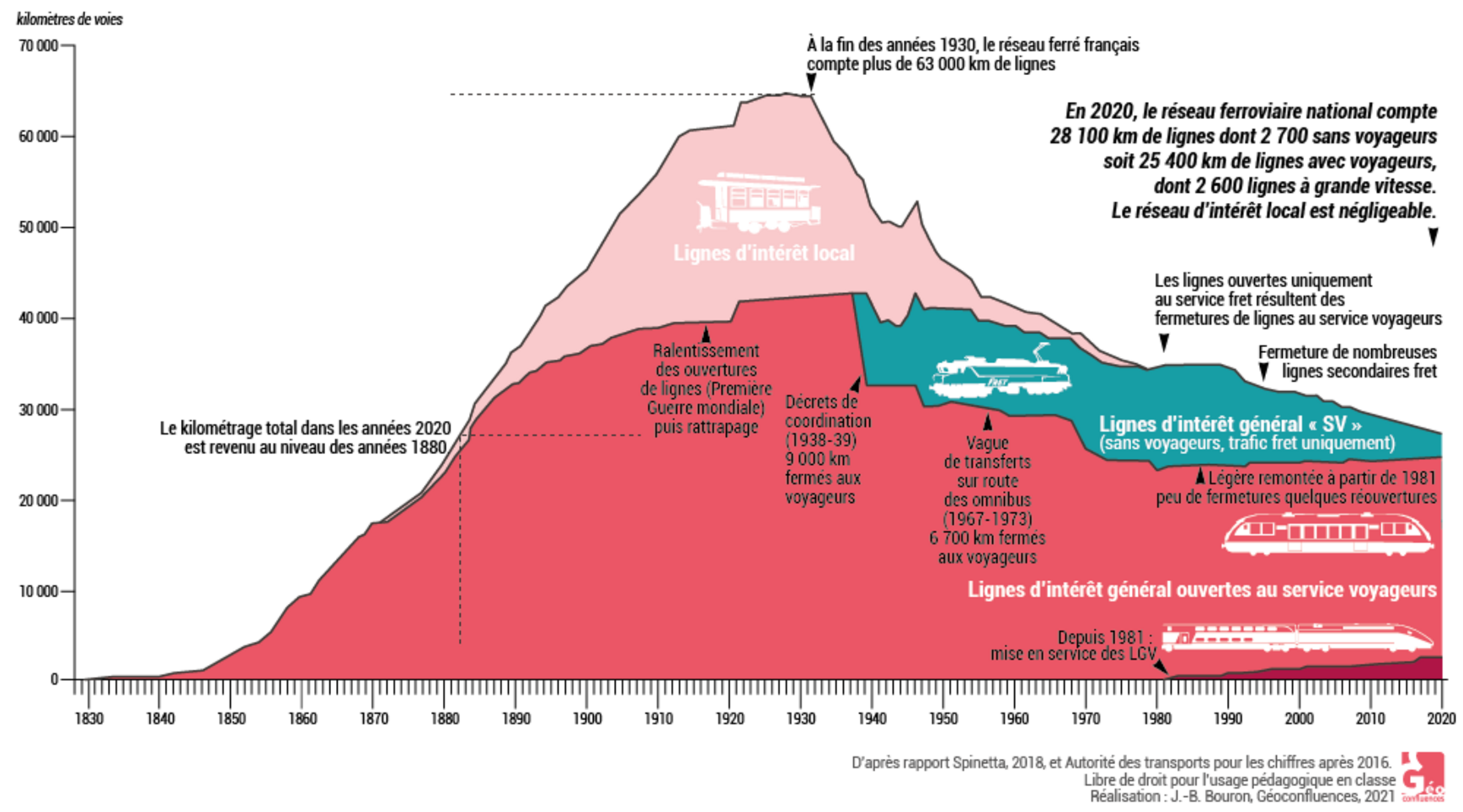

Ceci dit, étant donné l'état pitoyable de notre réseau TER et des petites lignes, les fermetures accumulées de centaines de petites gares (voir le graphique ci-dessous), il est compréhensible que la population fasse des choix au plus simple et direct. Et il est toujours mieux pour le climat de prendre le train plutôt que l'avion ou la voiture. Il s'agirait seulement d'éviter l'écueil dans lequel les trajets longs et coûteux sur Lignes à Grande Vitesse sont le paravent de transports du quotidien condamnés à une forte dépendance à la voiture. Les budgets investis, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros, n'étant pas extensibles et illimités, la situation s'aggravera tant que les collectivités signeront - sans en comprendre les implications sur 40 ans - les plans de financement des grands projets. C'est l'impasse dans laquelle se trouve la Nouvelle-Aquitaine, qui a fait part de ses difficultés à boucler son budget 2023, après s'être engagée l'année passée à une avance de l'État en ce qui concerne le financement du GPSO.

Agrandissement : Illustration 6

Par ces constats, il est temps de tordre une fois pour toute le cou à cette réplique ô combien facile et ô combien trompeuse : "vous êtes écolo et contre le train ?". Être pour le train, ce n'est pas financer des LGV, mais régénérer le réseau de lignes existantes, entretenir les petites lignes et s'affranchir de conditions de rentabilité paralysantes pour la desserte des petites gares, comme il se doit en matière de service public.

BONUS : Pourquoi on ne mettra pas de camions sur les rails avec le GPSO

L'article se concentre surtout sur le bilan carbone du transport voyageurs en France. Ceci dit, les promoteurs du GPSO vantent les LGV pour le transport de marchandises en arguant que les lignes nouvelles permettraient de libérer des sillons pour le fret (des créneaux de circulation de train). C'est ainsi que Alain Rousset se félicite de "mettre des camions sur les rails" en investissant sur le GPSO.

Or le déclin du fret ferroviaire est lié à bien d'autres problèmes que le manque de sillons ou de capacité sur les lignes existantes. De fait depuis les années 2000 des milliers de kilomètres de LGV ont été construites et cela n'a rien changé pour le fret, bien au contraire puisque celui-ci a continué de décliner.

Les raisons d'un tel déclin sont nombreuses et exposées, graphiques à l'appui, dans un article Le Vent Se Lève. Pour citer un exemple, une des raisons avancée est le manque de maturité du secteur logistique dans son ensemble pour le fret ferroviaire : en 2023, les entrepôts sont toujours construits à proximité des routes et non des gares.

Il convient toutefois de prendre du recul sur ces objectifs de report modal en matière de transport de marchandises. Car si on déplace les mêmes quantités de marchandises en train qu'en camions, on passe à côté de l'enjeu principal : diminuer notre consommation globale de marchandises dans un monde où la croissance ne peut être infinie - et on risque même de doubler la mise à déplacer quantité de marchandise inutiles en train ET en camions ! C'est l'effet rebond observé avec les énergies renouvelables : elles ne se sont jamais substituées à l'énergie nucléaire ou fossile, elles s'y sont simplement ajoutées (voir Vincent Mignerot à ce sujet) : nous avons donc augmenté notre consommation d'énergie grâce à elles.

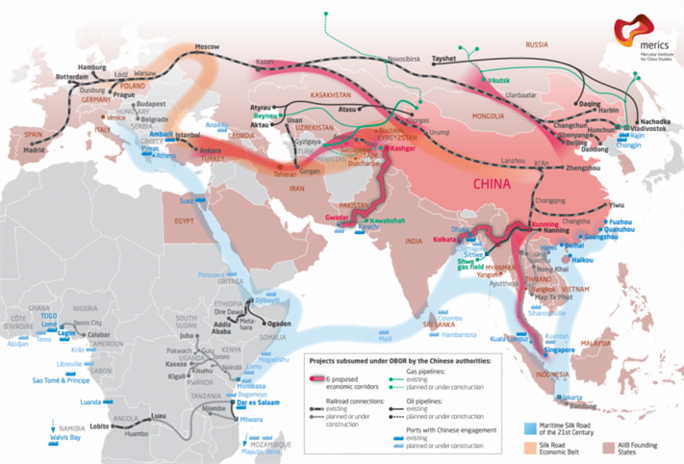

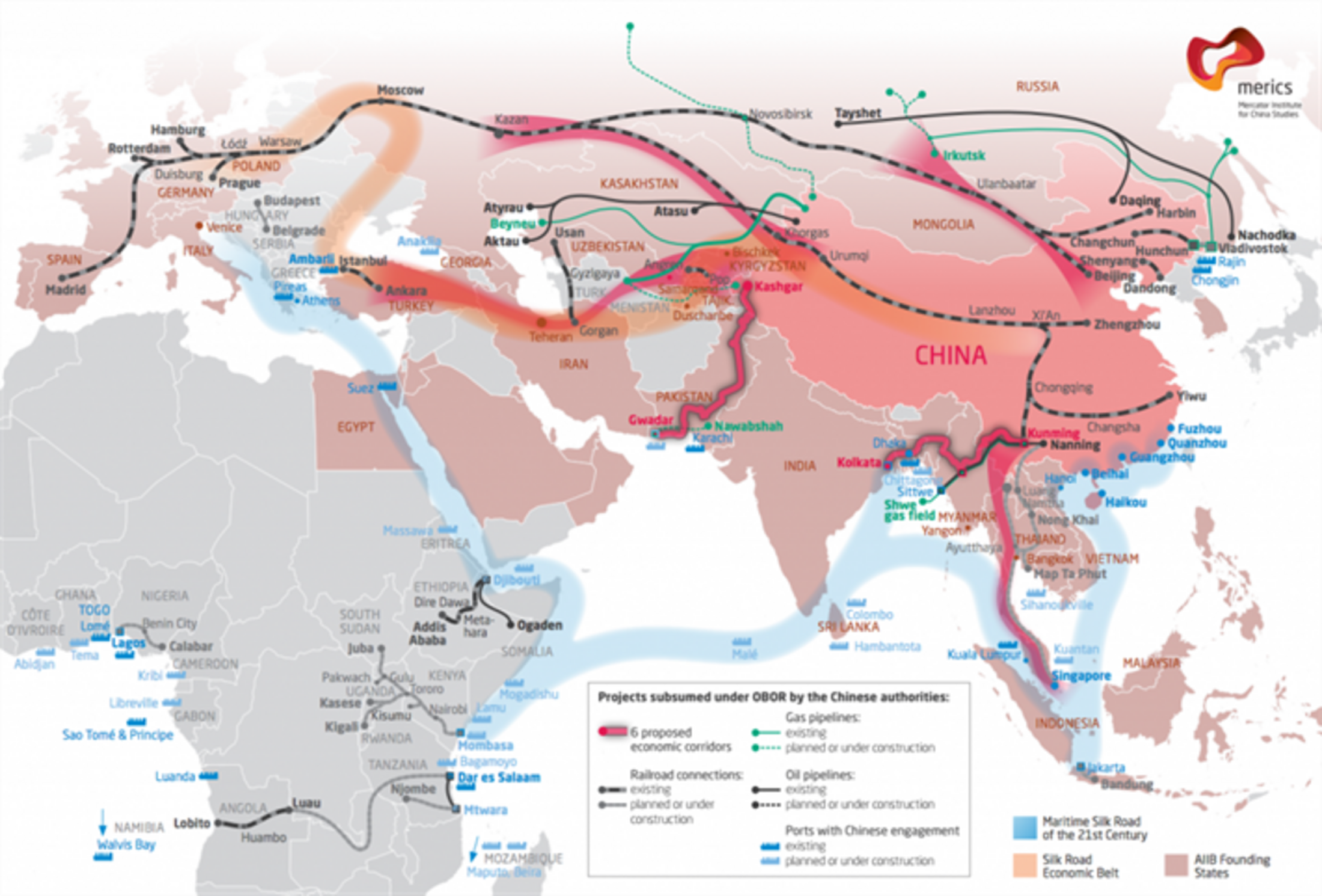

Pour mettre cela en perspective, citons le projet des nouvelles routes de la soie chinoises, le projet OBOR, dans lequel le GPSO s'inscrit à l'échelle mondiale. On peut le constater en lisant les cartes où figure clairement la ligne Bordeaux-Espagne (insérée dans le 'corridor atlantique' de marchandises), au sein d'un maillage ferroviaire qui part de Chine. Depuis cette perspective, le GPSO n'est qu'un vaste projet de marchandisation du monde...

Agrandissement : Illustration 7

Le vrai bilan

Le carbone est donc bien un des multiples aspects aberrants du projet GPSO. Les conséquences d'un tel projet vont bien au-delà des seuls enjeux climatiques : nous exposerons progressivement les autres enjeux dans d'autres articles et dès maintenant sur le site lgvnonmerci.fr.