András Schiff est de ces pianistes dont la réputation est si déformée, qu'on peut légitimement les envisager comme exemples canoniques de cette chose étrange qu'est une vague idée reçue que rien ne justifie mais qui au fil des années, au gré des enregistrements, des concerts et des critiques, en vient à s'imposer comme une sorte de doxa. Aussi bien, l'image qui dès lors vit de sa propre vie, impunément et loin du style et de l'accomplissement d'une carrière, agit comme un avatar autonome, excroissance imaginaire et caricaturale des malentendus attachés à ces très grands interprètes, dès lors objets de confusions. Fort heureusement, cette sorte d'opinion rapide et superficielle, ne parvient que rarement à obérer la trace réelle que laisse un grand musicien dont l'approche de la musique doit être considérée à l'aune de l'ensemble de son œuvre d'interprète. Pour que d'un statut relatif de mal entendu, celui-là soit reconnu dans la longueur, dans la singularité de ses apports, il faut souvent que le temps accomplisse son office de « tamis » : le bon grain lentement entreposé loin des évidences, se détache alors de l'ivraie née des écoutes frivoles et hasardeuses. Trois immenses pianistes (au moins) ont pu connaître ce sort de réputations profondément erronées au regard de la réalité de leurs styles : Maurizio Pollini (récemment décédé), Alfred Brendel et donc... András Schiff. Les deux premiers ont longtemps été vus comme des pianistes de pure cérébralité, aux approches analytiques, sophistiquées et intellectuelles de la musique, alors même que rien ne peut être plus éloigné de la réalité de leurs approches, que cette vision entièrement fausse. À la mort de Pollini (en mars 2024), le retour vers le massif de ses enregistrements avait fourni une démonstration suffisamment éloquente en soi, que tant de gens s'étaient massivement trompés, en réitérant ad nauseam l'image tronquée. Et pour Brendel, la même idée d'un jeu « froid » est l'une de ces inepties qui continue de me sidérer : on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais trouver Brendel froid, c'est soi-même, je crois, avoir des problèmes thermiques. Pour Schiff, une vision vulgaire et répandue a toujours voulu lui accoler l'étiquette d'un jeu terne, là où à vrai dire ce grand styliste appartient à la famille des foreurs de la subtilité du phrasé et des travailleurs des temporalités différenciées. Très éloigné et d'ailleurs ennemi des déferlements d'une virtuosité gratuite, le jeu d'András Schiff apparaît dans sa beauté, à condition de considérer l'ensemble de sa discographie sous le sceau du questionnement, du pas de côté et d'une longue méditation sur la juste énonciation.

Agrandissement : Illustration 2

Il va sans dire que particulièrement dans ce cas où une clarification doit être effectuée, entre la réputation usurpée et la réalité du style, l'édition de rétrospectives discographiques s'avère être un enjeu en soi. Pour « Sir » András Schiff, Decca Classics a publié en octobre dernier un imposant massif de 78 CD des enregistrements effectués par le pianiste hongrois (puis autrichien, puis britannique, et même anobli) sous le label, autant dire l'essentiel de sa carrière (mis à part quelques fleurons en particulier pour Philips).

Agrandissement : Illustration 3

En émergent entre autres : l'accomplissement de l'un des meilleurs spécialistes de Bach, de cette suavité qu'il a en commun avec Perahia, que ce soit dans les Variations Goldberg, les Partitas ou même le sévère Clavier bien tempéré, qu'il avait abordé avec une humilité et une limpidité immédiatement transmissible. Un corpus mozartien à la fois chantant et précis et qui là encore, m'évoque autant Perahia que Barenboim, en tout cas de la même famille jouant sur le diaphane et le chant (l'une des intégrales essentielles des concertos d'ailleurs avec ces deux-là, avec l'orchestre de l'Academia de Salzburg dirigé par Sandor Vegh : merveille absolue). L'un des tous meilleurs Schubert, dans le ton et l'intranquillité nécessaires : un de ces Schubert intelligents et lyriques jusqu'à l'inquiétude métaphysique, la veine que je préfère pour Schubert parce que c'est la seule qui vaille.

Agrandissement : Illustration 4

Et quand on en vient à Brahms, d'aucuns ont pu y voir un manque de vigueur dans les concertos, et gagneront à réécouter notamment la première version du N° 1 avec le Philharmonique de Vienne sous la direction de Georg Solti. Déjà en cet enregistrement de 1989 (les deux concertos seront réenregistrés bien plus tard avec l'Orchestra of the Age of Enlightments), toute la subtilité du jeu de Schiff : s'éloignant des chemins tonitruants, voilà un Brahms méditatif dans l'élan, en lieu et place d'une puissance unilatérale. Une puissance qui pourtant est bien là, mais justement, redistribuée selon une économie admirable de la temporalité pour le redire, un refus de la précipitation erratique dans tout ce que les approches ordinaires de ce concerto du jeune Brahms, peuvent avoir de monolithique. Alors justement, quand en cette soirée de novembre 2024, András Schiff s'avance sur la scène de l'Auditorium de Radio France, le pas est mesuré, d'une infinie élégance et d'une discrétion caractéristique. À l'avenant d'une entrée impressionnante dans le Maestoso servi... majestueusement par un Orchestre du Festival de Budapest lyrique à souhait, sous la baguette passionnée d'Iván Fischer (j'y reviendrai). Ici, la puissance n'est pas un artefact, elle provient de la sobriété elle-même caractéristique, signature d'une singularité irréductible. Puissance sobre, autant dire force tranquille - mais on n'est pas ici dans une image lénifiante ou une rhétorique publicitaire : le calme de Schiff est olympien, apollinien pourrait-on dire, donc quand surgit le trait fulgurant, il n'en est que plus terrible. Le pianiste joue en cette « syntaxe de l'éclair » dont avait parlé Saint-John Perse, un langage donc, une grammaire intelligente de l'œuvre et de ce qui s'y déploie de souffle. Et nécessairement, on frémit. Car ce qu'on entend ici en ce moment et qu'on voit s'organiser dans une gestuelle ancrée et tranquille, est bien conforme à ce qu'on avait compris de cette science du temps qui émerge du jeu d'András Schiff. Un athlète de la bonne répartition des nuances, et encore de la temporalité de leur expression, tel est d'emblée Schiff en ce premier mouvement du concerto en ré mineur de Brahms.

Agrandissement : Illustration 5

On peut se figurer l'intelligence qui est en jeu ici, dans cette approche si intériorisée... au gré du commentaire fait par András Schiff dans cette vidéo enregistrée en 2022 par ECM (sur un piano mal accordé), justement pour l'enregistrement récent des deux concertos dont j'ai parlé plus haut. C'est à vrai dire toute cette intelligence musicale qui fait de Schiff un enseignant hors pair, dans ses master classes si prisées. Ici, la singularité symphonique de l'écriture de ce premier concerto de Brahms est analysée, tout comme une sorte de grammaire instrumentale (les cors brahmsiens si empreints de la forêt allemande). C'est tout cela qu'on a au centuple dans un concert d'András Schiff :

L'Adagio, d'une hauteur spirituelle sidérante, garde, sous les doigts de Schiff, l'identité de ce tombeau de Schumann qu'on y a vu à juste titre. L'imprégnation spirituelle vient ici encore de l'intérieur, de cette lumière progressive qui ceint le phrasé du pianiste. Rares sont les versions aussi accomplies, en concert, de ce deuxième mouvement, auquel s'accorde un orchestre tout en recueillement. Le Rondo final, si proche de celui du Rondo du concerto N° 3 en ut mineur de Beethoven, et ainsi approché dans cette filiation créatrice par Schiff, est empli d'une telle dynamique, d'une nervosité rythmique des accents - une splendeur. András Schiff fut en ce concert, le héraut d'un Brahms des esprits, l'adjuvant de sagesse d'un compositeur de toutes les vigueurs de la jeunesse. Ici, dans une version enregistrée par le pianiste avec l'Orchestre national de Lyon sous la direction de Nikolaj Szeps-Znaider, en février 2021 au temps du covid :

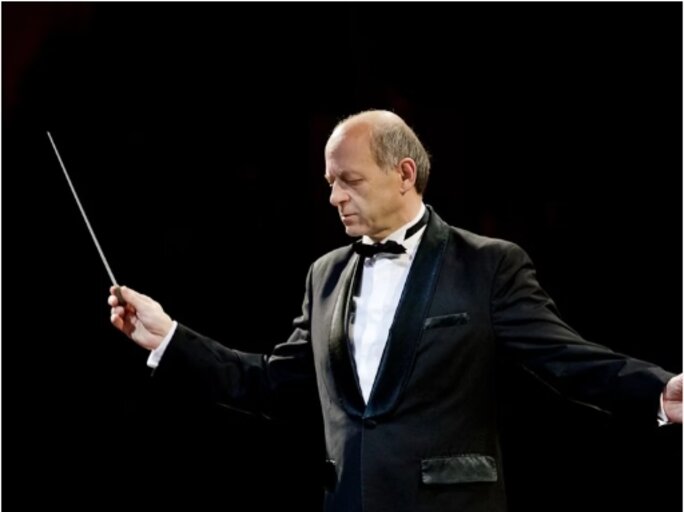

Il fallait pour cet élan un orchestre à l'unisson d'énergie et de densité, un écrin et un interlocuteur symphonique pour le concerto de Brahms, et ce que fut au-delà des attentes le Budapest Festival Orchestra, sous la direction d'Iván Fischer. Issu de toute une famille de chefs d'orchestres hongrois bien connue (il est notamment le frère cadet d'Adam Fischer, l'un des meilleurs spécialistes de Haydn), Iván Fischer porte depuis près de vingt-six ans la marque des Danses hongroises de Brahms, enregistrées à la tête de cet Orchestre du Festival de Budapest en 1999 pour Philips. Il est à ce titre l'un des plus éminents représentants de la grande tradition lyrique et de la veine tzigane de la musique hongroise. Un chef qui mieux que quiconque, sait faire ressortir cette âme hongroise et cette identité bien marquée par le large souffle du chant : cordes généreuses, percussions colorées, et tout à l'avenant de cette passion habitée que Brahms avait su si élégamment capter dans ces danses écrites d'abord pour piano à quatre mains puis partiellement orchestrées par la suite (la 11e était donnée ce soir-là selon une orchestration d'Iván Fischer lui-même). Les deux danses données à l'Auditorium venaient ponctuer et encadrer le concerto. Merveille d'une identité rendue par l'inspiration populaire et la fascination du jeune Brahms pour la musique hongroise. András Schiff, très attaché à ses origines hongroises et en délicatesse comme on le sait avec le gouvernement Orbán, trouvait là, en binôme avec Iván Fischer, les meilleurs accents d'une identité ouverte ; les danses prenaient ici la saveur puissante d'un chant universel que marquait ce concert Brahms en tout point exceptionnel.