Agrandissement : Illustration 1

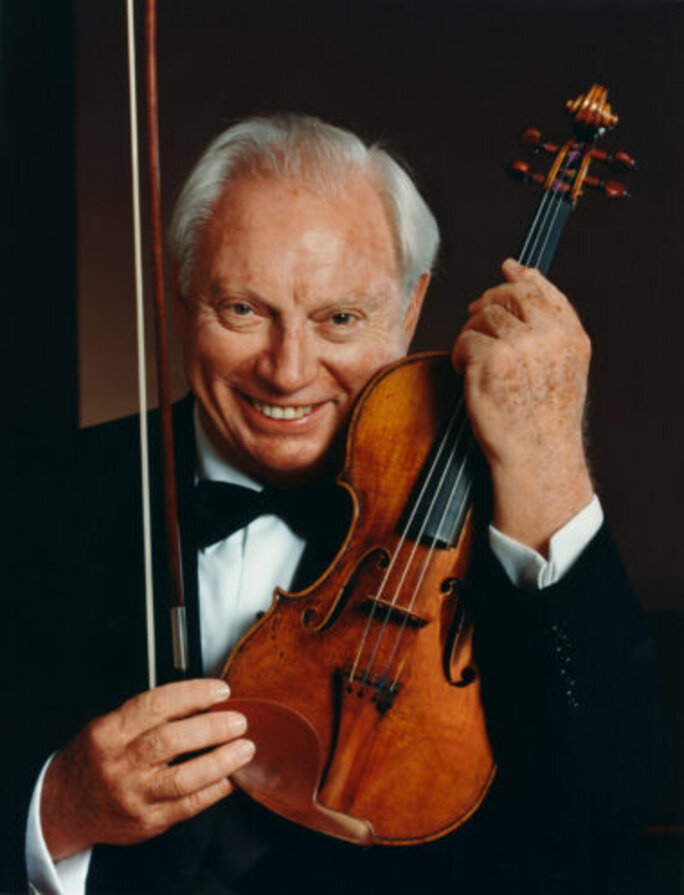

C'est un très beau portait d'Isaac Stern que Lionel Esparza a proposé dans son émission sur France Musique voilà quelques jours de cela. Contrairement à Gidon Kremer que j'évoquais récemment, mon engouement pour Isaac Stern, parmi les plus grands maîtres du violon du XXe siècle, a toujours été total, et sans la moindre retenue pour le moindre aspect de son jeu. Autant pour Gidon Kremer il m'était nécessaire d'argumenter sur telle ou telle nuance concernant une sophistication à mes yeux parfois excessive, autant pour Isaac Stern, j'ai toujours en mémoire un rapport direct et comme évident, à partir des disques que j'ai fréquentés depuis l'enfance avec un égal bonheur. J'ai toujours été comblé par ce jeu brillant et puissant, à commencer par ce que je considère comme la meilleure version du concerto de Mendelssohn, avec le Boston Symphony Orchestra dirigé par Seiji Ozawa en 1983. Tempo volontairement lent, émotion vibrante, espace sonore construit pas à pas, rhétorique fondamentale (et pas survol, comme beaucoup d'interprètes s'y croient autorisés dans ce concerto) :

Et pour le regarder déployer son énergie exemplaire dans le Mendelssohn, ici en 1972 avec l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam dirigé par Bernard Haitink :

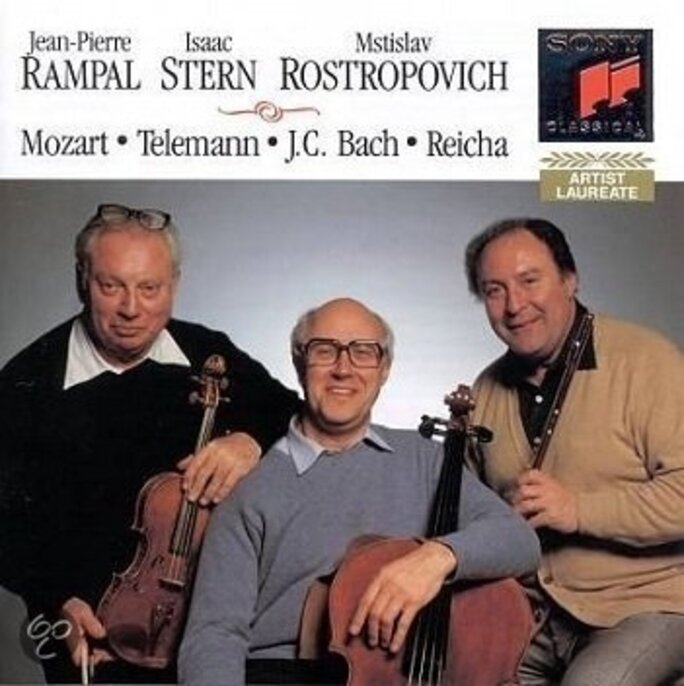

Je ne me suis jamais vraiment remis du jour où j'ai eu le privilège invraisemblable de rencontrer ce dieu de la musique. C'était l'époque où il avait formé un trio évidemment inouï avec Rostropovitch et Jean-Pierre Rampal et où ils avaient fait escale en Martinique pour un concert Haydn / Mozart à la Pagerie des Trois-Îlets. Un jour faste, une émotion vive et aussi une convivialité considérable, parce que ces trois musiciens n'inspiraient pas la mélancolie.

À mes yeux, Isaac Stern c'est l'enthousiasme et l'émotion non diluées grâce à un son inimitable (où je perçois une certaine communauté avec Itzhak Perlman). Et un art d'aller droit à l'essentiel du son et de la narration musicale, notamment grâce à un archet ample, un sens du phrasé « franc » qui laisse à la musique sa propre subtilité sans en faire trop (sans y ajouter un ego malvenu), une discrétion volontaire du vibrato dans beaucoup de cas ou plutôt une maîtrise expressive du vibrato, mais aussi une puissance de l'énonciation où se love une particularité difficilement définissable sinon par une sorte d'appréhension globale de la structure d'une partition (l'impression d'un mélange de spontanéité et d'une réflexion sur la structure de la partition envisagée). Et aussi, pour son timbre reconnaissable entre tous (et ne me demandez pas comment il réussissait à faire ça), une sorte de « réverbération » sonore qu'on identifie en particulier sur la corde de sol et qui caractérise son rayonnement sonore. Isaac Stern est typiquement l'exemple même du violoniste qu'affectionnent ceux qui privilégie pour le violon la puissance et le rayonnement sonore : il est l'un des maîtres de cette famille-là, celle où culmine selon moi Perlman, qui l'a toujours considéré comme l'un de ses maîtres.

Le concerto de Beethoven par Isaac Stern, que je choisi volontairement dans son enregistrement de 1976 avec le New York Philharmonic dirigé par Barenboim, est une merveille d'intelligence et de sensibilité, de justesse dans une expression miraculeuse dans l'essentiel du clair-obscur qui se joue dans ce chef-d'œuvre. Et quand il s'agit de suggérer les rugosités d'une lutte, Isaac Stern n'hésite pas à accentuer là où il le faut, juste avant de reprendre une course vers les cimes. Cette version « du » concerto figure à mes yeux parmi les toutes meilleures (il ne s'agit pourtant pas de la mettre en tension avec Perlman/Giulini ou Oistrakh/Cluytens), du même rang à mes yeux que celle de Gidon Kremer que j'évoquais dernièrement - et ici Barenboim est vraiment à la hauteur en termes de puissance sonore.

Sa version du concerto de Brahms, avec l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy en 1960, est simplement selon moi l'une des quatre ou cinq plus belles versions de ce concerto des remous et de l'énergie de l'âme. Nous sommes là dans la même famille des Perlman, Kremer, Mutter... à savoir dans le sillage du cri juste et du jaillissement sonore.

Agrandissement : Illustration 8

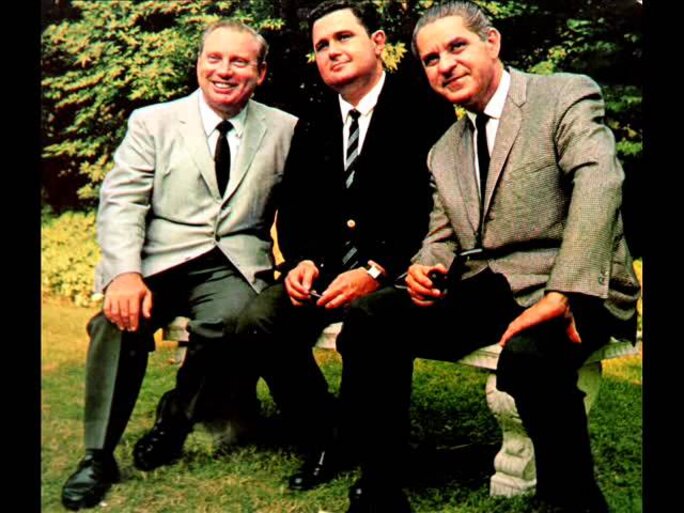

Le nom du violoniste américain est aussi inséparable dans mon esprit du trio qu'il formait avec Leonard Rose et Eugene Istomin, qui a livré selon moi l'une des plus convaincantes version des trios avec piano de Beethoven. Force, rigueur et relief, tout comme dans leurs Brahms, vaporeux quand il le faut, énergique quand il se doit. Trois musiciens d'exception et un trio qui a connu des tournées mémorables à partir du début des années soixante et des succès discographiques impressionnants. Il faut réécouter les trios de Beethoven par ces chambristes nés : on y entendra un Isaac Stern qui n'hésite pas à appuyer l'âpreté sonore quand cela s'avère nécessaire, quand Eugene Istomin soutient une régularité métronomique impeccable et que Leonard Rose draine sa volupté sonore en largesses mélodiques. Entendre notamment la complémentarité entre le son parfois acide de Stern et le velours de Leonard Rose, est un ravissement. Et comme Lionel Esparza le souligne, trois solistes réunis par un vrai sens chambriste, et une parfaite entente - contrairement à Piatigorsky - Heifetz - Rubinstein, assemblage improbable d'egos indomptables et à jamais rivaux. Le succès du trio Stern - Rose - Istomin ne s'est donc pas limité à l'engouement commercial qu'a rencontré l'ensemble de leurs enregistrements du début des années soixante à 1984 : il s'agit réellement de pépites de l'histoire du disque. Il faut réécouter leur Trio Archiduc, merveille d'espace, de respiration, de nuance, d'inquiétude :

Isaac Stern aura été à sa manière le chef de file d'un violon à l'archet ample et au son ouvert et projetant, au jeu enveloppant caractérisé par une expression vive : l'école, la voie, le modèle que je place personnellement au-dessus de tout autre approche, notamment celle, plus marmoréenne d'un Heifetz. Il est à mes yeux l'héritier d'Oistrakh et le modèle de Perlman : pas mal, pour un chaînon irremplaçable dans l'histoire du violon.

Agrandissement : Illustration 11