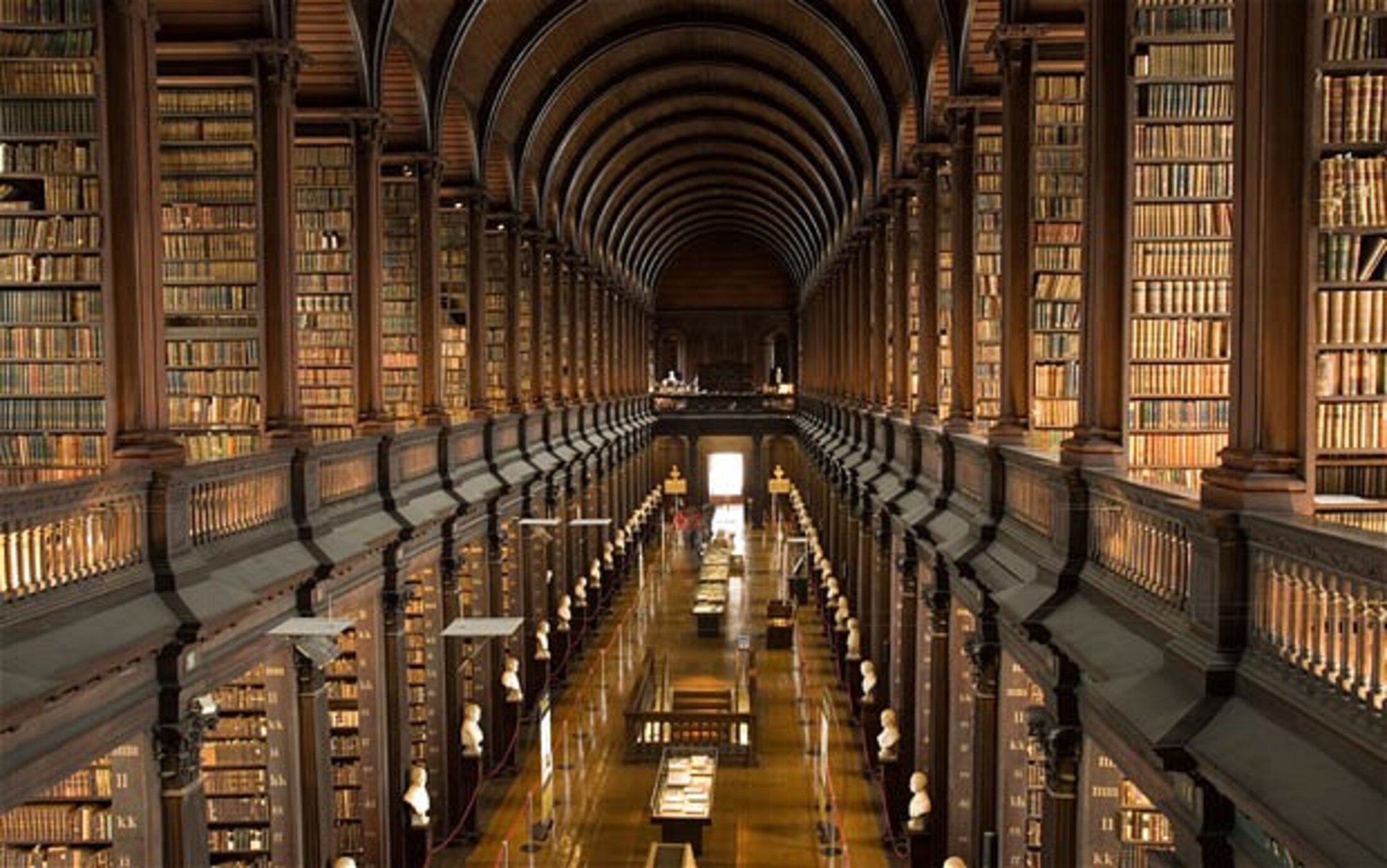

Agrandissement : Illustration 1

Je suis fait de musique et de littérature. « Fait », c’est-à-dire : constitué de. « De musique et de littérature », c’est-à-dire : qu’une suite précise d’un certain nombres d’œuvres musicales et littéraires occupe mon esprit depuis toujours, au sens devenu aujourd’hui courant où l’on parle pour soi d’un « panthéon » fondateur d’artistes, en l’occurrence de musiciens et d’écrivains et de leurs créations. Fréquenter ces merveilles est source de plénitude, au point que cette plénitude même est ce qu’on cultive pour soi dans cette fréquentation, et au point que cela même peut être raconté (que d’autres y trouvent matière à réflexion ou mieux, motif d’incitation). Mais je le dis d’emblée : pour moi, cette fréquentation, si elle fonde l’ouverture capitale, l’ouverture existentielle vers un surplus d’intensité, d’éveil et d’élan, est aussi source d’une restriction « culturelle » puisqu’il faut bien utiliser ce terme, une fermeture à tout ce qui n’est pas de l’ordre de ces très grandes œuvres. Fatalement, la confrontation première et renouvelée à ces sommets enseigne aussi que tout n’est pas sommet dans ces domaines. Et même si on le comprend bien vite (que le chef-d’œuvre ne se rencontre pas à chaque coin de rue, que la médiocrité est bien là, bavarde et tapageuse), la seule présence en soi de ces traces vivifiantes et le sempiternel retour vers ces joyaux auxquels on s’adonne comme à un vice incorrigible, renvoie tout aussi fatalement à la sensation qui fut celle de Nietzsche quand il parlait de son œuvre même dans la préface d’Ecce homo :

Das Eis ist nahe, die Einsamkeit ist ungeheuer - aber wie ruhig alle Dinge im Lichte liegen! wie frei man athmet! wie Viel man unter sich fühlt !

La glace est proche, la solitude est énorme — mais voyez avec quelle tranquillité tout repose dans la lumière ! voyez comme l’on respire librement ! que de choses on sent au-dessous de soi !

On apprend à savoir le grouillement de ces choses du dessous (tant de choses foisonnantes aujourd’hui), autant qu’on demeure attaché toute sa vie à cet air libre, à ces très hauts sommets où l’air est purifié et l’oxygène rare. Ces présences en soi sont donc aussi gages de lucidité, forcent à relativiser l’empire du médiocre au regard du temps long, et à apprécier d’autant plus fortement l’émergence imprévue d’œuvres nouvelles qui valent qu’on s’y attarde. Leur extrême rareté en littérature, qui forcerait à la résignation, doit pour autant justifier de demeurer en alerte. Mais combien le tri alors est aisé, quand on s’est habitué à cette raréfaction de l’oxygène sur les hauteurs que le lecteur exigeant et avide, lui aussi, apprend à accepter.

La légende dit que Jean Paulhan, le « pape de l’édition française » des années vingt aux années soixante, avait coutume en recevant ses invités à son hôtel particulier non loin des Arènes de Lutèce, d’expliquer à qui voulait l’entendre, la signification des deux imposantes piles de livres qui trônaient à l’entrée de l’intimidante demeure, comme des Himalayas inaccessibles à l’entendement. Les ouvrages provenant des envois de presse, tous neufs et souvent dédicacés par leurs auteurs, étaient rangés en rangs serrés, dans un équilibre instable et pourtant viable, mais dont la précarité elle-même intriguait les visiteurs, compte tenu de la hauteur impressionnante des deux colonnes. Les livres attendaient l’attention si salvatrice du démiurge, qui pouvait d’un coup vous propulser au firmament des gloires littéraires de Paris ou de sa seule indifférence vous laisser dans la moiteur de la confidentialité. Dans cet hôtel particulier qui a vu passer tout ce que la littérature française comptait de talents confirmés et d’espoirs en germe, les ouvrages reçus, innombrables et envahissants, n’échappaient jamais à cette sélection première, ce tri soigneusement pensé par le maître. À la question donc maintes fois posée, timidement ou avec assurance, la réponse fusait, de cette voix cristalline et haut perchée caractéristique du directeur de la Nrf : « À gauches, les livres que ça vaut la peine, à droite les livres que ça vaut pas la peine » Le fin lettré avait alors l’œil qui frisait, toujours content de l’effet que produisait la formule sur ses interlocuteurs. C’était là une formule qu’il tenait lui-même de Valery Larbaud et qu’il avait adoptée comme l’aveu ouvertement clamé de ce qu’il pensait de l’inflation des parutions, ce phénomène si caractéristique de l’édition qui était déjà préoccupant à l’époque de Paulhan, et qui aujourd’hui est une plaie – mais une plaie démocratique.

C’est donc de littérature au fil du temps qu’il sera question ici, dans une suite d’articles dont je présenterai le principe plus loin, et qui seront disposés sur mon blog comme autant de morceaux choisis et d’aperçus synthétiques d’une publication à paraître.

Les raisons d’un « départ » vers l’exposé de mes « passions impunies »

En ouvrant de sa résolution farouche le propos de Phèdre, Hippolyte déclare à Théramène :

Le dessein en est pris, je pars, cher Théramène

Et quitte le séjour de l’aimable Trézène

Je ne pourrais pas mieux placer mon propos, que sous l’autorité résolue d’Hippolyte, pour mener moi-même un « départ » d’un genre singulier dont il faut avant tout que j’explique la nature et la raison, et je ne le ferai encore d’autant mieux si je revendique l’analogie, et si j’en file la métaphore. Dans la pièce de Racine, Hippolyte voit d’emblée son projet de départ contrecarré par Théramène, son gouverneur et confident, qui parvient à le convaincre qu’il a mieux à faire que de céder à cette envie de s’en aller, pour mieux affronter et résoudre, en demeurant, les tourments qui l’accablent en ce « séjour de l’aimable Trézène », en ce Péloponnèse où se déploient les promesses de son avenir de prince et d’héritier du trône – quitte à affronter la mystérieuse inimitié de Phèdre, sa belle-mère qui a tout fait justement pour l’éloigner de la cour, et qui aspire à l’exiler loin de sa vue. Hippolyte lui, veut rejoindre son père Thésée, roi d’Athènes, tout occupé à sa gloire sur les champs de bataille lointains où s’illustre son héroïsme guerrier, et ne tient plus à s’attarder dans la claustration et l’air d’une cité rendu irrespirable par l’étrange acrimonie d’une marâtre.

C’est parce que je ressens la virtualité signifiante d’une analogie, que j’identifie ici le séjour à Trézène, « aimable » quoiqu’intranquille, à l’extase continuelle mais solitaire ressenti et cultivé face à quelques œuvres littéraires élues par soi-même. Cette joie et ce recours très personnels, et dont la scène est fondamentalement intime, en viennent aussi un jour, à se mêler d’inconfort. À cette félicité et à cette plénitude qu’on aura su trouver de longue date dans la confrontation de son rythme intérieur à cette autre scansion en soi laissée par ces œuvres vénérées souvent jusqu’à l’idolâtrie, c’est quasiment un voile qui s’étend alors et un malaise qui peu à peu s’instille. Et l’analogie se poursuit, car dans le dilemme d’Hippolyte, outre le conseil de « demeurer » qui lui est prodigué, on entend sourdre le grondement d’une pulsion souterraine, mue dans sa décision : partir je l’ai dit, rejoindre l’héroïsme des champs de bataille, quitter le pur séjour devenu malaisé. Pour la fréquentation des œuvres, à l’aube du malaise en question, s’étend peu à peu l’empire d’une lumière aveuglante, une tension désormais permanente (et qui n’est pas moins impérieuse que la pulsion de départ qui assaille Hippolyte) : la nécessité ressentie de s’exprimer soi-même, en son nom et par sa voix, à propos de ce que l’on ressent face à de ce que je nommerai ici en reprenant un terme magnifique de George Steiner selon le titre de son essai de 1997 : ces « passions impunies » provenues de la fréquentation des œuvres. Car celui qui connaît l’inconfort que j’ai dit dans son séjour personnel et permanent aux côtés de ces grandes œuvres, connaîtra tout autant l’envie ou le besoin de cet autre départ qu’est à mes yeux la volonté de dire ces liens que l’on porte en soi, et en particulier d’écrire à leur sujet.

Et il serait mensonger de résoudre le malaise initial en recourant trop vite à propos de cette tension de s’exprimer, à la sacro-sainte « volonté de partage » qui me semble bien trop souvent évoquée aujourd’hui pour ne pas receler quelque vanité mal dissimulée sous le masque de l’altruisme. Avant de partager, il me semble qu’il s’agit avant tout de clarifier avec soi-même les raisons que l’on a d’admirer. Après quoi, vient le partage éventuel, s’il advient d’ailleurs : ces raisons sont d’abord pour soi et si d’autres en viennent à y trouver matière, ça ne sera qu’en surcroît, et comme l’accomplissement, certes, d’une intention seconde de transmettre. Il s’agit bien de s’expliquer à soi-même, avant que de pouvoir expliquer à d’autres, ce qu’on aura compris face à ce qu’on voit comme des monuments de l’esprit, en trouvant la clé intime de la persistance, envers et contre le temps, des présences continuelles de ces mots, de ces phrases, de ces vers qui fondent ce qu’on nomme l’idée même de littérature et de ses formes tangibles à travers le temps. Et j’oriente déjà le propos vers un exercice qui, s’il emprunte forcément quelques techniques à l’étude de la littérature, ne s’identifie pas dans son tréfonds à un exercice académique. Ce qui s’étend comme une nécessité, c’est donc surtout et avant tout la volonté d’éclaircissements.

Et c’est sans doute dans le passage entre un discours clarifié pour soi et une énonciation organisée vers autrui (par l’éclairage le plus humble, là où l’analyse se soustrait au surplomb) que je vois encore un certain héroïsme, digne des batailles de Thésée, défenses ou conquêtes. On avait dit naguère que l’analyse littéraire était un sport de combat, et sans pour autant adopter cette vision sportive ou belliqueuse, l’héroïsme que je distingue consiste précisément à rester fidèle à cette humilité non surplombante tout autant qu’à l’expression non distanciée et pourtant pertinente d’une admiration, à mille lieux du scalpel de l’objectivation illusoire. Car l’admiration peut être émolliente, peut confiner à la paralysie et conduire à débiter des fadaises, je le dis ainsi volontairement - et j'entends par ce terme volontairement violent : le propos impuissant à dire les vraies raisons d'une admiration, autant que le propos qui paraîtra insignifiant aux yeux du profane comme du connaisseur). De n’avoir pas clarifié en soi et suffisamment les motifs, les provenances et les extensions de ces admirations, on en vient à l’imprécision, la généralité, la logorrhée laudative qui n’avance à rien et ne mène nulle part. La tâche est difficile, et dépasse même le seul équilibre. L’idéal en est de déjouer le commentaire parasite dont se méfiait le même George Steiner, pour tenter le compagnonnage avec ces présences que l’on porte : il n’est pas question, dans ce à quoi j’aspire en tout cas, de grossir encore la bibliographie surabondante des études spécialisées, mais de bien autre chose, on l’aura compris. Il s’agit bien d’admirer, au sens même qu’induit l’étymologie latine du terme, admirari, « regarder en s’étonnant ». Je prétends, pour moi-même, retrouver pour chacun de ces immenses écrivains, les sources de l’étonnement continuel qui fonde le regard que je porte sur leurs œuvres qui me nourrissent et me fascinent. Et pour cet « autre chose » qui différencie la recherche de ce regard avec un discours convenu, préexistent à mon souhait des modèles, que je nommerai plus tard.

C’est en quoi cet exercice héroïque s’il est réussi, est donc bien un départ. Partir de soi et des « évidences » que l’on porte en soi dans ce rapport avec des œuvres admirées, pour être à même de formuler les contenus et les traits de ces « réelles présences » (encore Steiner), de savoir s’en expliquer et si possible (en bonus, en prime), de transmettre ces repères-là à qui y sera attentif et à qui cela pourrait être utile. Partir en quête d’un langage qui ne soit ni analyse forclose, ni surenchère thuriféraire et par là-même inefficace. Sans se jouer de mots, tout cela c’est partir. Loin des mots convenus et des méthodes sclérosées, en innovant au besoin, pour dire ces liens qui vous ont relié à ces œuvres, tenu en leur éclat autant qu’en leur conseil. On devine donc un parcours, car après ce départ, moyennant tout un trajet minutieux entre tous, il faut consentir aux escarpements inévitables d’une route où rien décidément n’est évident : il n’est pas dit à l’avance qu’on sache y cheminer. Et c’est seulement à la condition où le trajet aura été correctement accompli et jusqu’au bout que le retour sera possible, retour ou « renouement » comme le dit Saint-John Perse dans Vents, et où je vois le moment ultime où l’expression nécessaire, justement déployée et savamment dosée, aura été digne du « suffisant lecteur » dont parle Montaigne dans ses Essais :

Un suffisant lecteur découvre souvent aux esprits d’autrui des perfections autres que celles que l’auteur y a mises et aperçues, et y prête des sens et des visages plus riches.

Alors pour Montaigne et pour soi, parler ainsi c’est aussi s’attacher à une certaine idée de la littérature, c’est délibérément demeurer fidèle coûte que coûte à un certain nombre d’idées qui un temps n’ont plus eu les faveurs de l’analyse littéraire instituée (celle qui fonde une discipline et une pratique des textes), selon la doxa d’une certaine définition étroitement idéologique de la modernité. C’est donc volontairement se tenir en porte-à-faux vis-à-vis de ces dogmes autoproclamés, savoir en plaindre le temps où elles eurent un écho. Et quitte à être taxé de rétrograde, c’est se soucier comme d’une guigne des taxinomies déjà éculées de cette idéologie. Jusque dans l’exposé revendiqué d’un « panthéon » que l’on dit personnel quand on veut désigner la lente sédimentation en soi des goûts, qui fait élire un certain nombre d’écrivains en un pinacle inaccessible et indépassable. Cela revient enfin à porter ces goûts et ces critères en étendards et, insoucieux des commentaires, rappeler une fois encore que voici bien mes univers personnels, élus par moi et portés par moi en pavoisement universel de mon propre rapport aux œuvres. La démarche est personnelle, je le répète, et elle est même solipsiste, si elle ne s'ouvrait involontairement à l'horizon d'un langage partageable. Le personnel et l’intime d’une parole, jusqu’à l’obsession et le gage d’une sincérité inaltérable et même « incorruptible pour soi ». J’ai naguère noué ces dialogues en mon for intérieur avec ces œuvres que je mets au-dessus de tout, en matière de littérature. On en lira ou pas le témoignage, c’est en tout cas le mien.

Persistance du génie

Ainsi je crois au génie. Fermement, j’y crois. Il s’agit même là d’une conviction profonde, très longtemps après que cette seule idée est devenue un motif repoussoir – et il serait fastidieux de retracer la désaffection pour le mot lui-même, au regard d’une certaine critique qui n’aura cessé au XXe siècle de tenir en haute suspicion la notion de génie, en la « déconstruisant », en la reléguant à un habitus ou à une croyance, et finalement en la niant. Triste et dérisoire négation, pour des courants de pensée eux-mêmes voués à désuétude bien plus vite que ne pouvaient le soupçonner leurs théoriciens. Et en tout état de cause, que m’importe même cette relégation transitoire d’une notion qui est encore devant nous, puisque je chemine depuis toujours en moi, avec le bruissement inaltérable que font les grands livres de génies, comme de hautes vagues et des houles incommensurables. Aussi j’en parlerai nécessairement et volontiers avec « excès », très loin du tièdement correct et du bienséant, mais en gardant souci que tout ceci demeure intelligible et si possible pertinent. Car ces œuvres m’ont d’abord écrasé avant de me nourrir. Et c’est aussi pourquoi j’ai choisi de dire le génie là où je le distingue : dire en quoi il consiste, par quelles approches outrageusement subjectives je peux en analyser les manifestations, et dans quelle mesure à mes yeux il tient la plupart de ces écrivains hors d’atteinte de la patine du temps. Cette postérité est d’ailleurs l’un des traits caractéristiques des grands livres : elle dit leur permanence autant que leur universalité. Leur intense fréquentation, le retour toujours recommencé qu’on mène vers ces grands livres, altère aussi durablement la patience ou la complaisance qu’on pourrait avoir pour tout ce qui n’est pas de cette hauteur-là, je l’ai déjà dit d’entrée de jeu.

Les particules d’un ensemble

En livrant quelques bribes d’une « fresque » plus large qui sera éditée à l’avenir, c’est donc volontairement, en persistant et en signant l’inspiration tout en dévotion et en émotion de ce panorama, que j’ai choisi d’indexer l’approche de chaque écrivain concerné de deux substantifs : « grandeur » et « immortalité ». Que ceux qui n’entendent rien à ces postulats passent leur chemin, que les esprits pusillanimes qui n’y trouveront pas leur pâture s’éloignent, tout ceci n’est pas fait pour eux.

Ces quelques bribes que je proposerai ici en plusieurs parties et au fil du temps se fondent sur quelques éléments épars, quelques fines particules d’un ensemble finalement assez vaste dans lequel j’expose mes « raisons d’admirer », clarifiées pour moi-même à l’endroit des œuvres édifiées par une trentaine de très grand auteurs (que je ne classe pas tous parmi la catégorie rarissime des génies, je le précise) de la littérature qui ont constitué pour moi, d’aussi loin qu’il m’en souvienne, non seulement les définitions de tout ce que je vénère en la matière mais de surcroît des univers qui m’ont toujours intimement accompagné, et comblé. Ici du moins, il ne sera question que de quelques-uns d’entre eux, l’approche intégrale de cette trentaine-là étant réservée à l’édition.

Pour être complet en matière d’admiration et d’une proposition d’exploration de ces univers qui me fascinent et me constituent, il aurait peut-être été nécessaire d’y ajouter l’autre panthéon qui me fonde et habite mes jours, celui de la musique, langage le plus essentiel pour moi. Pourtant, mis à part certaines passerelles comparatives auxquelles je tiens, je ne parviens pas à mélanger tout à fait les deux lieux de ces panthéons et les instances de ces deux langages. Non pas que je sois insensible aux « correspondances » entre les arts. Mais je préfère m’en écarter quand il s’agit pour moi de m’expliquer les irréductibles singularités de deux idiomes, de deux grammaires de l’âme, littérature et musique. Les passerelles en question seront néanmoins visibles quoique limitées, et elles ne manqueront pas d’innerver çà et là la structure même de mon propos – comme l’illustre cette « ouverture » liminaire. La musique quant à elle, ou plutôt (encore) sa présence inaltérable pour moi sera, dans l’inspiration d’une musicologie au spectre élargi, abordée par ailleurs, en d’autres publications à venir.

Il s’agit donc bien de ces « passions impunies » en littérature dont parlait George Steiner : les miennes et certainement celles de tant d’autres lecteurs par le monde. Ces textes proviennent d’ébauches déjà anciennes et elles-mêmes passablement dispersées qu’il m’aura fallu colliger au fil du temps, augmenter souvent, rectifier parfois. Car ces tentatives de mise au clair me suivent dans le temps, depuis l’éclosion de la tension que je disais, vers le moment où en un ensemble cohérent, elles prendront forme les unes après les autres, et les unes en dialogue avec les autres. Cela empruntera considérablement aux démarches ouvertes de la littérature comparée. Cet ensemble fera l’objet d’une publication actuellement en préparation, sans que je puisse en fixer exactement la date de parution.

Et puisque j’en suis encore à la description générique et liminaire de cet ensemble dont le blog ne livrera volontairement que quelques très minces aperçus eux-mêmes synthétisés, je dois encore mentionner deux points. D’abord, les écrivains dont il s’agira proviennent de traditions littéraires géographiquement diverses : les littératures grecque classique, française, italienne, allemande, anglaise, espagnole. Et je le dis d’ores et déjà, contrairement aux quelques apparitions sporadiques de ce panorama qui se feront jour sur ce blog dans le désordre et en dépit d’une numérotation arbitraire : la publication en question adoptera quant à elle un parcours chronologique, comme pour un voyage dans le temps de ces passions impunies.