Agrandissement : Illustration 1

Mercredi 4 octobre était une de ces grandes soirées à la Philharmonie de Paris : alors que dans la grande salle de la « Philharmonie 1 », Yuja Wang en ses paillettes se produisait dans Debussy, Bartok et Ravel avec l'orchestre de Paris et Klaus Makela, le Trio Dichter (ex-Éluard) conviait le public à l'amphithéâtre de la Cité de la Musique (« Philharmonie 2 ») à l'une de ces soirées rendues magiques par un programme impeccablement pensé. Ce « Salon Robert et Clara Schumann » proposait intelligemment, avec sensibilité et un infini talent, de faire renaître le quotidien musical et artistique du couple phare du romantisme allemand, dans les années heureuses de Leipzig, Dresde et Düsseldorf, avant la déflagration des troubles de Robert Schumann, qui devait mettre un terme à cette parenthèse enchantée faite de musique, de poésie et d'élans existentiels. Car oui, c'est dans cet espace intime que tout devait se nouer, à la fois l'œuvre pour piano et la musique de chambre de Robert, mais aussi celle de Clara - dont on n'a cessé ces dernières années de redécouvrir la richesse et la subtilité du répertoire. C'est aussi dans cet espace intime que, sous les lois de l'hospitalité et de l'amitié, devaient se nouer les liens avec le couple Schumann, de jeunes compositeurs prometteurs aujourd'hui oubliés, Niels Gade ou Theodor Kirchner, ou d'autres qui devaient connaître la postérité, tels Félix Mendelssohn et bien sûr celui dont le contact avec le couple devait avoir les éclats de la foudre dans un ciel serein, un jeune homme de vingt ans à peine qui se présente chez les Schumann en 1853, un certain Johannes Brahms.

Théotime Langlois de Swarte, Hanna Salzenstein et Fiona Mato, les trois membres du Trio Dichter (initialement « Éluard », le trio a opté pour la dénomination allemande de « poète », « Dichter ») voient leur pari entièrement tenu. Dans le cd de ce « Salon » paru en août justement chez harmonia mundi, dans la petite et prometteuse collection « Stradivari » menée avec le Musée de la Musique, Hanna Salzenstein et Jean-Jacques Groleau écrivent : « Ce programme est né du désir que nous avions de convier l'auditeur dans l'intimité du foyer de Clara et Robert Schumann, au milieu du XIXe siècle. En voyageant de Leipzig à Dresde ou Düsseldorf, nous souhaitions "ouvrir la porte de leur salon", où le couple et leurs amis artistes se retrouvaient et échangeaient autour de la musique qui les touchait et les inspirait, de la musique du passé comme de celle de leur génération, leurs enfants jouant à côté, remplissant la pièce de rires joyeux. » Et même si, moyennant les émois romantiques, ces réunions ne furent probablement pas toujours remplis de rires joyeux, c'est cette diversité même, cette vivacité et cette dynamique que pouvait représenter un salon musical au cœur du siècle, qu'offre à apprécier cet album, par une plongée intelligente comme l'est le choix des œuvres.

Le moment de bravoure de ce choix demeure à mes yeux une interprétation à la fois inspirée, habitée et énergétique du Trio N° 2 en fa majeur de Robert Schumann. La juxtaposition de courts extraits de Robert et Clara donnent par ailleurs cette agréable sensation d'un dialogue, où on pourra se représenter ce que dut être la frustration de Clara.

Agrandissement : Illustration 3

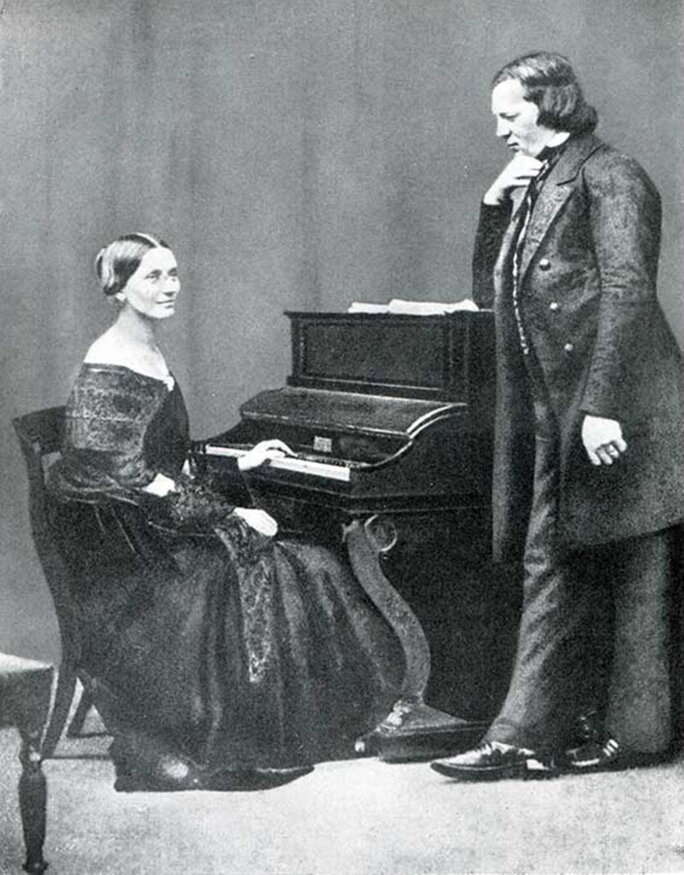

Dans le programme, était reproduit cette déclaration de Robert, qui en dit long sur un ordre conjugal qui m'évoque l'une de leurs photos, épouse assise, époux en surplomb comme il se doit dans cette Allemagne XIXe. Aujourd'hui certes on peut rester songeur devant une telle déclaration : « « Il manque à Clara une pratique continue, et je souffre pour elle à la pensée que bien des inspirations de son cœur se perdent simplement parce qu’elle n’a pas la possibilité de les exprimer. Clara reconnaît elle-même que son métier principal est celui de mère, si bien que je crois qu’elle est heureuse dans ces circonstances qui ne se laissent pas changer de toute façon. » L'hypothèse derrière une vision si campée dans un machisme qui n'étonnera pourtant pas : devant le talent incontestable de compositrice de Clara, dont les dons de musiciennes avaient été remarqués par son futur mari alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, se pourrait-il que Robert ait un temps pris peur du potentiel succès de sa femme, qui aurait alors fait de l'ombre à sa propre notoriété ? L'idée n'est plus hasardeuse, et en tout cas quand on note que parmi les conseillers historiques de cette entreprise du Trio Dichter, figure l'excellente Brigitte François-Sappey, on comprend encore mieux le talent qui préside à l'agencement du choix des œuvres sélectionnées ici. Dans ce choix, interviennent aussi les protégés de Schumann, jusqu'à Mendelssohn et Brahms bien sûr, mais aussi les grands anciens présents ici pour témoigner du « métier » quotidien des deux musiciens, et de leur rapport intense avec les grands maîtres du passé, Bach avant tout mais aussi Scarlatti par exemple.

Je dois avouer qu'en ce qui me concerne, je ne goûte pas en général ce qu'on a appris à nommer les « albums-concepts ». J'y décèle trop facilement l'opportunisme des maisons de disques. Et pourtant... Depuis que je fréquente régulièrement les parutions de cette jeune génération avec qui on a appris depuis quelques années à se familiariser, Théotime Langlois de Swarte, Hanna Salzenstein, Fiona Mato, ce trio donc, mais aussi pour les autres aventures collectives de Théotime Langlois de Swarte : Thomas Dunford, Justin Taylor, Jean Rondeau, Léa Desandre et tutti quanti... depuis donc que je fréquente les sorties régulières de leurs albums terriblement intelligents, avec leurs formations diverses, le Consort, Jupiter... sans compter les collaborations avec les Arts Florissants de William Christie... depuis donc, disais-je que je fréquente avec un bonheur égal tous ces enregistrements où la qualité totale a toujours été la règle... j'ai appris à apprécier ces programmes qui sont de vrais parcours musicologiques. De l'album Locatelli de Théotime Langlois de Swarte, à son « Mad Lover » avec Thomas Dunford (merveille absolue), à l'album Specchio Veneziano, et j'en passe, je suis littéralement emporté par tant d'intelligence de l'histoire de la musique, de sens des découvertes, au meilleur sens du terme. Oui : on ne peut qu'être désormais continuellement subjugué devant ces exigences de révélation, de mise en exergue, de transmission en somme, qui ne sont pas loin de constituer le sacerdoce de ces jeunes musiciens d'un talent inouï.

Agrandissement : Illustration 5

Au passage, depuis le premier de ces albums concepts qui m'avait subjugué, celui où Théotime Langlois de Swarte et Tanguy de Williencourt se mettaient en quête des musiques de la Recherche, cet album « Proust retrouvé »... je savais déjà que le violoniste, déjà l'un des fleurons du violon baroque en France, pouvait aussi se manifester avec le même talent en violon moderne. Ce n'est donc ni une surprise ni une révélation que de le voir sur scène dans toute cette technique si différente de celle de son répertoire habituel, et exceller pour autant : user d’un vibrato sûr d'ailleurs sur un autre instrument que son Jacob Steiner, projeter le son par un archet vif et sculptant son sol avec volupté. Excellent, le bonhomme, excellent. Et je sais de quoi je parle. Volupté, c'est aussi le registre d'intense suavité du son du violoncelle d'Hanna Salzenstein, virtuose du chant de son instrument qui s'élance diaphane avant de redescendre dans des graves d'une richesse et d'une densité remarquables. Fiona Mato quant à elle, sur le Bösendorfer de 1890 venu du Musée de la Musique (comme le violoncelle chantant), exploite les ressources sonores qui personnellement me rappellent encore le pianoforte mais qui sont déjà de la facture moderne du piano en réverbération que nous fréquentons.

Dire tout cela, s'en réjouir, redire le talent exceptionnel de ces jeunes gens, musiciens dans l'exercice de leur art et dans une sorte d'évidente capacité de transmission, ne peut faire l'économie de parler justement de l'une de leurs caractéristiques forcément évidente : et c'est justement leur jeunesse. Qu'on me comprenne : il n'est pas question dans mon propos de faire du jeunisme de bas étage. Mais de témoigner de ce qu'on voit sur scène quand ces musiciens sont là, devant vous, à projeter leur talent. Tout cela donc, mesdames et messieurs, est FRAIS. Je ne peux pas mieux dire : frais, rafraîchissant, enthousiasmant, énergétique, je ne sais pas comment mieux dire. Ainsi dans la présentation et les commentaires de leur programme : aucune pose, que du naturel, de l'humour même potache, des rires qui vous font rire. De la joie. De faire de la musique ensemble, de la faire pour vous, qui êtes décidément privilégiés. C'est ce qui continue de me frapper : ces musiciens sont dans leur époque, ils n'ont plus aucun des codes naphtalinés du « classique ». Je voyais Justin Taylor la semaine dernière à l'Auditorium de Radio France. Pareil. Claveciniste surdoué, prodigieuse musicalité, sensibilité hors pair. Mais claveciniste en basket. Jeune d'aujourd'hui. Mais pas comme on avait pu faire penser à une certaine époque hélas très courte que l'habit nouveau faisait le moine talentueux. Non, eux sont vraiment de leur époque. Cultivés, intelligents, talentueux, mais dans leur époque, pas à côté. Ils sont très certainement les meilleures présences pour convaincre d'autres jeunes de fréquenter les salles de concerts, et de renouveler le public. La musique en a besoin. C'est dire s'ils nous sont indispensables et nous sont si précieux.

J'ai, pour ces raisons mêmes, attendu la petite séance de dédicace. Et en tendant mon cd pour signature, j'ai glissé, très maladroit comme je le pressentais et tel que je n'ai pas pu mieux faire, j'ai donc glissé à Théotime Langlois de Swarte : « S'il vous plaît, continuez comme ça. »Et pourtant même derrière l'infinie maladresse de la formule bancale, j'imagine que c'est ce que le public devrait à son tour souhaiter et permettre à cette génération de perpétuer, dans son service de la musique.