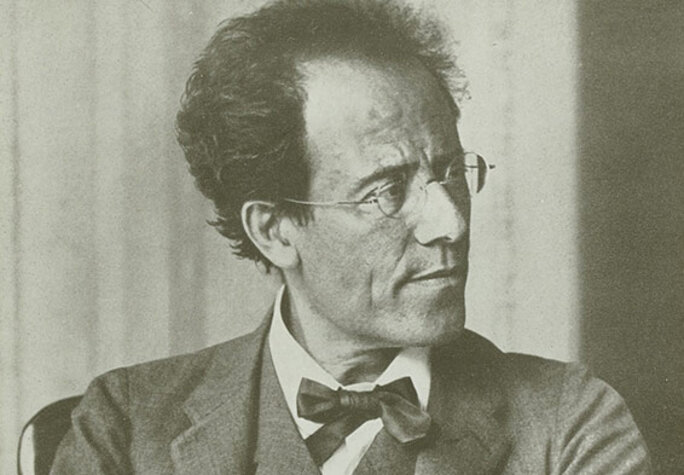

Agrandissement : Illustration 1

Il est de ces concerts qui, dès leur amorce (vous le savez, vous en pressentez d'abord les ondoiements, vous en vivez ensuite le frisson et l'évidence), laisseront dans votre mémoire une trace indélébile. De ces traces qui, de surcroît se trouvent être partagées avec un large public : ces concerts qui en général étaient affichés complets depuis bien longtemps et pour lesquels vous avez été extatique le jour où vous avez réussi à décrocher le précieux Graal, le billet qui demeurait libre et qui, quasiment, vous attendait. Ces concerts au terme desquels les ovations sont à proportion de l'événement vécu en salle, cette reconnaissance sincère et insistante du public qui ne veut pas laisser partir l'artiste ou les artistes sans les avoir assuré d'une admiration qui est surtout un vaste et inextinguible remerciement.

Mardi 3 octobre à la Philharmonie de Paris, c'est à l'un de ces concerts inoubliables que le public a été convié. L'affiche en elle-même était une promesse de plénitude : la Sixième symphonie de Mahler, sans doute la plus habitée et la plus tendue (de cet élan sombre et désespéré que porte son identité de « Tragique »), par l'un des orchestres à juste titre considéré comme l'un des meilleurs au monde depuis sa fondation par Eugen Jochum en 1949, sous la direction de l'un des chefs les plus impressionnants de ces quatre dernières décennies, Simon Rattle. Et quand la substance d'un concert est à la mesure de l'attente qu'on en avait, il faut le dire, la plénitude est au rendez-vous. Plénitude des sens, de la présence musicale, satisfaction de chaque seconde qui vous envahit dans la sur-attention qui ne retombe jamais, devant un son sculpté et un soin presque impensable apporté à chaque mesure.

Agrandissement : Illustration 2

Je n'avais jamais vu sur scène Simon Rattle en personne. L'expérience pourtant est indispensable vis-à-vis cette « catégorie » rare de chefs à laquelle appartient au centuple cet homme chez qui la mission de diffusion de la musique s'est toujours confondue avec la conception même de son métier : Rattle est un peu le Jean-Claude Casadessus anglais, pour avoir réalisé à Birmingham, cité ouvrière s'il en est, une telle transformation de la vie musicale et culturelle comparable à ce que Casadessus a réussi à Lille. Avec le City of Birmingham Symphony Orchestra, Simon Rattle a fait d'un orchestre régional l'un des fleurons de la musique en Grande-Bretagne, et son engagement se perpétue aujourd'hui avec une « Academy » conçue pour aider et promouvoir les jeunes talents sans distinction sociale.

Un engagement social et au plus haut sens du terme, politique : une volonté de partage de la culture sur laquelle il s'est maintes fois prononcé, sans pour autant le moindre tapage médiatique, car Simon Rattle est avant tout du côté des réalisations concrètes. Mais en dehors même de cette conception large et humaniste de la musique, Simon Rattle incarne par excellence cette catégorie de chefs sur laquelle je tiens à insister. Car on feint de l'oublier, ou de croire qu'il s'agit là seulement d'une question d'évolution : en revoyant aujourd'hui la grande histoire des chefs d'orchestre depuis la fin du XIXe mais surtout à l'ère de l'enregistrement, il apparaît assez clairement qu'il existe une autre voie, que celle des « chefs démiurges », la catégorie incontestablement la plus connue, ces personnalités au charisme fabriqué et entretenu, à l'autoritarisme absolu et au culte de la personnalité souvent caricatural - et je n'ai pas besoin d'en égrener la liste, de Karajan à Furtwängler, de Klemperer à Celibidache. Non que ce modèle soit en soi à vilipender (car les enregistrements valent en eux-mêmes, au-delà des modèles), quand il s'agit surtout de reconnaître qu'il repose sur une conception solipsiste du chef, omnipotent et omniscient, tenant ses musiciens sous son étroite férule et même (on l'a vu récemment) à portée de gifle.

Agrandissement : Illustration 3

À l'opposé de cette image d'Épinal qui a certes eu ses heures de gloire, s'est toujours manifesté, on peut le dire, un autre modèle qui, il faut l'avouer, s'est imposé avec le temps et qui, pour autant, porte en soi une exigence égale. Cette catégorie, je ne saurais la qualifier par un seul adjectif, mais la décrire par ces traits : des chefs dont l'idée de l'interprétation est claire, mais qui ont choisi une tout autre voie que celle de l'autorité surplombante, pour la faire advenir avec un orchestre. Et je dis bien « avec », et pas « à la tête de ». Car sans la moindre démagogie, ces chefs ont réussi (depuis longtemps déjà) à démontrer qu'un orchestre repose sur un travail collectif où tous les pupitres se retrouvent sollicités dans un dialogue actif et non en des oukases débitées ex cathedra.

Énoncer seulement cette idée pourrait faire croire en une lubie ou un mythe, et pourtant les cas sont bien là, qui prouvent l'efficience de cette méthode de construction collective « coordonnée » et « aidée » par le chef. À la tête de cette liste non exhaustive et pourtant très exigeante, Claudio Abbado, dont les qualités d'écoute, de dialogue et d'accompagnement avec les musiciens sont proverbiales. En amont, et même en dépit de caractère parfois marqués (car il ne s'agit pas d'un modèle fondé sur des personnalités effacées, loin de là), je citerais Eugen Jochum lui-même, Rafael Kubelik, Carlo Maria Giulini, Bernard Haitink et donc... Simon Rattle.

Précisons un réel phénomène qui peut en soi faire réfléchir, quant à l'accoutumance de chacun au modèle « adverse », celui des grands autocrates : surtout pour ce qui est de Bernard Haitink et Simon Rattle, on a souvent été porté à juger trop rapidement le caractère « carré » de leurs interprétations, comme étant soi-disant aseptisées et prouvant par là-même la faiblesse de leur modèle. On le sait, il n'est pas de jugement plus approximatif pour l'un comme pour l'autre.

Qu'on pense à leurs « intégrales » : les Brahms et Mahler de Haitink ou parfois reçu ces griefs, quand on en a redécouvert par la suite l'impeccable rigueur et la richesse. Pareil pour Simon Rattle. Ses symphonies de Beethoven (deuxième intégrale surtout) sont ciselées, énergiques et intelligentes, même si, dans Beethoven il a pu parfois me laisser sur ma faim (la seconde version des concertos pour piano de Brendel souffre à mon sens d'un orchestre parfois trop effacé), il s'est distingué dans certaines intégrales particulièrement réussies, et je citerais les mêmes que pour Haitink, à savoir Brahms et Mahler.

Et dans tous les cas, le point commun de ces deux chefs demeure selon moi le sens de l'architecture symphonique. Cette architecture d'une partition, cette voie de la durée investie comme modèle et levier d'intelligibilité d'une œuvre. Vraiment, cet aspect est difficile à expliquer, mais il suffit d'écouter ne serait-ce qu'un seul enregistrement de Bernard Haitink ou de Simon Rattle pour comprendre instantanément de quoi je parle. Et précisément, en cela, de quoi est-il question, en ce qui concerne l'art du chef ? Car la modalité que j'essaye de décrire, cette seconde voie de la direction, prend ici tout son sens : Simon Rattle, à l'exemple de cette voie, tire de l'orchestre la substance expressive qui l'habite déjà, plus qu'il ne « dirige » quoi que ce soit.

En l'occurrence, il est un musicien parmi les autres. Il est simplement celui par qui l'orchestre parvient à tirer de lui-même une force interne qui était déjà là, à l'état de virtualité. Et il ne faut pas penser que je raconte là des sornettes : voir Rattle diriger, c'est pourvoir constater de visu le fonctionnement de ce processus de révélation d'un ensemble à lui-même. Tout cela préparé en amont, et tout cela exposé le soir du concert. Voilà ce qui fonde l'une des différences fondamentales avec les autocrates : eux se servent d'un outil mis au service de leur seule inspiration.

Agrandissement : Illustration 4

Lors de l'un des rappels, il est à ce titre révélateur de voir Simon Rattle PARMI les musiciens et non pas en surplomb (je diffuse ci-dessous l'une des photos que j'ai pu prendre lors du quart d'heure de rappel.

Agrandissement : Illustration 5

Depuis 1949, l'excellentissime orchestre de la Radio bavaroise, lors de ses plus riches heures (sous la direction d'Eugen Jochum, de Rafael Kubelik ou encore de Colin Davis - l'ère Lorin Maazel étant à ce titre une exception) a été quant à lui forgé et s'est illustré surtout à la faveur de cette « deuxième voie » de la direction, celle de chefs charismatiques mais ennemis du solipsisme autocratique. Cette phalange est donc « l'instrument » rêvé pour un chef comme Simon Rattle, qui recherche à créer la sonorité et la dynamique de ses interprétations au plus près du collectif.

L'enthousiasme du public mardi soir était teinté d'effroi. Je m'explique : cette œuvre est sans doute la plus terrifiante en terme de sensation vive du désespoir. Et la transmission de ce vaste chant sombre a été rendu avec un tel relief par ces musiciens exceptionnels du Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, et par la puissance insufflée par ce chef simplement serviteur de la musique au plus haut degré, qu'il ne pouvait pas y avoir dans cette salle plus incroyable mélange de hauteur, d'abattement et d'enthousiasme devant une telle prouesse. C'est généralement la sensation que laissent les très grands serviteurs des œuvres les plus terribles. J'avais eu la même sensation voilà quelques mois de cela en regardant Jean-Marc Luisada servir les terribles dernières sonates de Schubert : il ne s'agit pas de se délecter d'une souffrance authentique exprimée avec une telle profondeur, il s'agit en somme d'être confronté à ce mystère complet de l'art, selon lequel confronté même à une expression tragique, on se sent rehaussé.

Le Mahler de la Sixième incarne à mon sens le pendant de l'expressionnisme dont il précéda peut-être en musique ce qu'Egon Schiele ou Munch créeront plus tard devant le sentiment de vide, en peinture. Il y a du Schopenhauer dans cette vaste marche tragique qui ne vous lâche pas, en dehors de laquelle même la tentative de cantilène du mouvement lent (où passe évidemment la douceur de l'idée même des relations avec Alma) ne parvient pas à extirper l'âme d'une sorte de préfiguration aiguë de la mort. En matière de musique prisonnière du fatum, Mahler dépasse même Tchaikovsky ou Schubert. Alma s'était effrayée de ce phénomène lui-même outré du dernier mouvement, qu'il faut avoir vu sur scène pour se figurer ce qu'il signifie : les fameux deux coups de marteau, en un dispositif laissé à l'appréciation des percussionnistes, mais qui a pour but de produire un son effrayant de violence, un son mat précisait le compositeur. J'ai pu assister par le passé, à une répétition générale du Philharmonique de Berlin, à la Philharmonie de Berlin même, sous la direction de Claudio Abbado (l'un des premiers concerts de sa période empêchée par le cancer). C'est là que, pour la première fois j'ai donc pu visualiser et pas seulement entendre cet effet terrifiant, donné en deux endroits où les cordes semblent tenter une échappée. Alma, elle, avait pressenti là une telle prescience de la mort et du malheur de la part de son mari, que lui-même avait renoncé à produire l'effet une troisième fois dans ce mouvement conclusif (la peur du mauvais œil en somme).

La marche inexorable par laquelle débute cette symphonie du tout début du XXe siècle (il reste en 1904 moins de sept ans de vie à Mahler) dit tout d'une hantise métaphysique. Et il faut le souffle, la rigueur et l'élévation d'un chef comme Simon Rattle, pour tirer d'un tel orchestre des accents à la fois si énormes et si implacables. Le sacerdoce ici est spécifiquement ARTISTIQUE : il s'agit de hisser la musique au stade d'un de profundis de l'âme, mais aussi d'un affolement généralisé : l'effroi est donc bien l'effet recherché. Je crois qu'on peut le dire sans se tromper, en voyant et en écoutant une version si habitée : au moment de la Sixième, je pense qu'on peut dire que Mahler fut nihiliste.

La reconnaissance du public parisien devant ce sacerdoce de la musique incarné par Simon Rattle et ce qui demeure l'un des orchestres les plus fabuleux dans le monde, le « BRSO », comme son acronyme appelle à le nommer le plus souvent, est une reconnaissance ancrée dans la conviction de vivre un moment unique. On ne se remet pas d'un moment comme celui-là, il est de conscience et de plénitude.

Voilà en janvier 2017 Simon Rattle alors à la tête du London Symphony Orchestra, dans l'allegro initial de cette Symphonie N° 6 en la mineur de Mahler :

L'intégrale des Symphonies de Mahler par Simon Rattle (à la tête du City of Birmingham Symphony Orchestra et de l'orchestre philharmonique de Berlin - enregistrements entre 1997 et 2007) a été éditée chez Warner Classics en 2017.

Agrandissement : Illustration 8