Agrandissement : Illustration 1

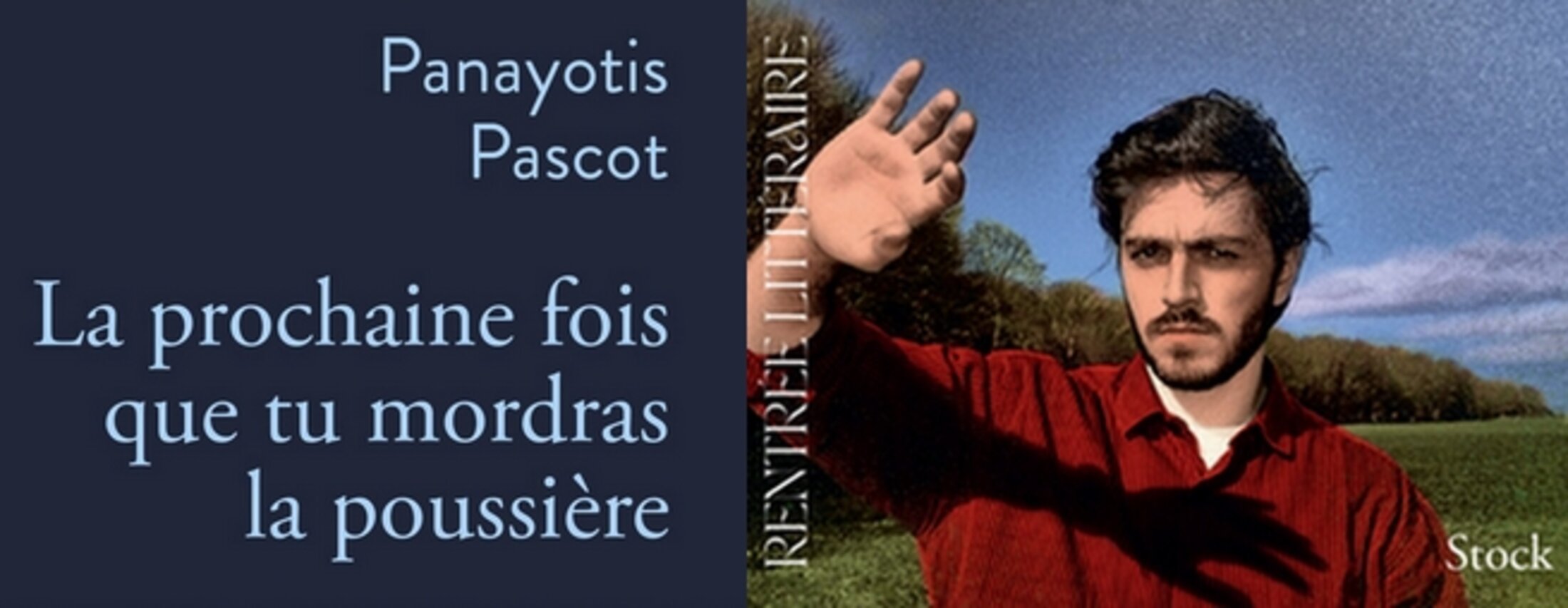

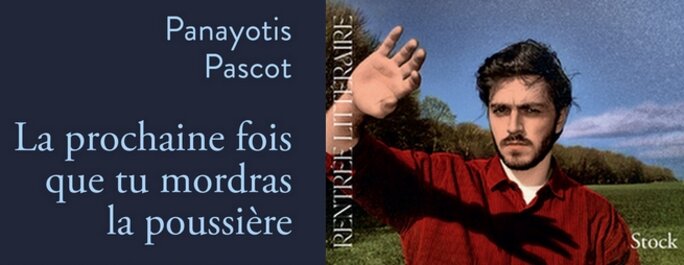

La photo sur le bandeau le représente comme en défense d’un trop-plein de lumière du soleil, ou en protection d’on ne sait quelle indiscrétion venant de l’extérieur. Pourtant, depuis l’amorce encore toute récente de la « promotion » de son récit de vie, La prochaine fois que tu mordras la poussière (Stock, août 2023), il est entendu, à en croire les quelques articles qui en relatent la parution, que le premier livre de Panayotis Pascot aurait un côté « impudique ». Je ne crois pas avoir lu le même livre que ceux qui écrivent ça. Car c’est même le contraire. Je viens de lire cet objet littéraire qu’on ne pourra pas dire étrange, au moins : ni autofiction ni roman, il s’agit bien d’un récit de vie, « récit vérité » pour mal le dire, « autobiographie » pour le dire encore maladroitement. Et en sortant de ce récit qui respire à chaque ligne la justesse, l’effort de vérité, l’honnêteté avec soi et les autres, mais aussi un indéniable talent d’écriture, j’ai envie avant tout de m’éloigner des multiples clichés qui parsèment déjà les recensions trop rapides et les lectures convenues. Ce livre mérite selon moi bien autre chose qu’une attention goguenarde, ou une succession de lieux communs d’époque. Et parce que je crois qu’il est important en soi et qu’il est susceptible de marquer durablement, j’aimerais dire pêle-mêle ses qualités et quelques raisons d’y être attentif.

Agrandissement : Illustration 2

Depuis sa parution, La prochaine fois que tu mordras la poussière est en tête des ventes, j’ai entendu ça. Phénomène de librairie avant même son lancement. Best-seller immédiat. Et pourtant, je ne crois pas que cet engouement réponde à une stratégie marketing ou à un « coup » d’édition savamment orchestré. Il se trouve simplement que ce récit rencontre profondément son époque, peut-être sans même le chercher.

Bien sûr, l’attachement collectif à « Pana », ce jeune homme qui fut d’abord un phénomène de la télé avant des apparitions au cinéma puis son one-man show, est effectif. On a forcément envie de connaître le contenu de cette démarche déjà effleurée dans son spectacle de 2019, Presque, où Panayotis racontait sous le prisme de l’humour quelques-uns des aspects de son parcours, et notamment cette hyper-présence du père, à la fois repère et obstacle, dans un cheminement en cours. Ce qu’on ne savait pas, c’est ce que révèle au centuple le livre : derrière le rire, les vertiges de la dépression, les affres d’une recherche d’identité et un inconfort existentiel profond.

Agrandissement : Illustration 3

Et effectivement, étant donné que c’est sous les yeux de tous que s’est construite la petite notoriété médiatique de celui qui n’était encore qu’un adolescent propulsé au-devant des caméras avec sa propre chronique dans Le Petit Journal puis Quotidien (l’émission de Yann Barthès), il n’est pas difficile d’entendre en creux les critiques implicites devant ce succès de librairie : « écrire ses mémoires à 25 ans, c’est croire qu’on a suffisamment vécu, et c’est prolonger le spectacle par d’autres moyens » – j’entends déjà les grincheux. Pour balayer ces potentielles mises au pilori, Panayotis Pascot a pour lui, et de bout en bout, l’honnêteté de ses aveux. J’ai lu que ces aveux sont « crus ». S’il n’avait pas été question de décrire sa réalité sans fard, ce livre n’aurait simplement pas existé, et son auteur précise lui-même qu’en l’écrivant, il recherchait avant tout à retrouver le sommeil. Plongé dans une dépression mélancolique et en proie à des tentations suicidaires, il ne s’agit pas pour autant d’un « chemin de rédemption », pour éviter un autre cliché. Sans pathos et sans emphase, Panayotis décrie simplement, avec des mots et un style qui font une part belle à l’oral (une langue à la fois ancrée dans l’époque mais sans complaisance), un itinéraire si caractéristique de bien des adolescents et de jeunes adultes – aujourd’hui, hier et demain.

L’aveu ici est individuel, spécifique, personnel au sens où il ne saurait être interchangeable. Et il rencontre pourtant déjà un lien avec d’autres voix qui se sont manifestées ces dernières années, dans la littérature et la chanson françaises. Car Panayotis vient de cette France pavillonnaire de la classe moyenne, celle que décrivent les textes d’Orelsan et les récits autobiographiques d’Édouard Louis : « cette zone traîtresse qui n’est ni la banlieue ni la campagne mais une sorte de frontière floue entre les deux où aucun maire n’a voulu trancher. » (p. 190). C’est le cadre de son enfance, avec sa douceur, sa monotonie, mais aussi avec ses frustrations. Car c’est aussi le milieu où se vivent les attentes d’une hyper virilité normée à laquelle longtemps il donnera le change, avant de s’avouer les troubles d’une homosexualité d’abord vécue dans l’auto-culpabilité, bien avant l’acceptation. Aussi bien, à partir de son arrivée à Paris, ce récit n’est pas celui d’un coming out, comme cela a déjà été écrit avec trop de facilité : l’étiquette donnée à ce cheminement serait bien trop étroite. La rapidité qu’on a eue à qualifier ainsi cette part du récit en dit long sur une attente elle-même normée. Et je vois déjà les titres : « Panayotis et les nouvelles masculinités » ; « Panayotis et l’homosexualité : le courageux récit » ; il sera difficile à ce livre de ne pas déclencher la machine à clichés, la dérisoire lessiveuse à simplifications rendue automatique au gré des petites chroniques de la « rentrée littéraire ».

À propos de l’émergence de l’homosexualité, Panayotis explore chemin faisant les premières interrogations devant une attirance puis des expériences initialement frustrantes elles aussi. L’oscillation entre les filles d’abord abordées comme de potentiels trophées, et les garçons sollicités dans la honte, c’est le panorama d’une identité qui finira par se trouver par la voie du sentiment vrai, loin de la performance. Un équilibre que l’on voit se construire, dans la difficulté il est vrai, mais pour de bon. Et les deux astres de cette quête-là, seront nommés « La Vie » et « Le Bonheur », mais il faut découvrir leurs incarnations, au fil de pages profondément émouvantes (celles de l’attente aux urgences restera comme un des très beaux moments du livre : confer). J’ai pu lire aussi qu’il y avait là des pages de « cul » pour reprendre la délicate expression utilisée à titre de lecture par certains journalistes. J’ose penser que c’est avec cette partie de leur propre anatomie que les délicats critiques auront lu ces passages : dans ce cas il ne faut pas confondre ses propres attentes libidineuses avec ce qui est réellement écrit. Car il y a là au contraire une réelle délicatesse, pour ne pas dire une certaine tendresse dans l’écriture des émois : ce que j’ai lu dans ces pages n’a rien ni de vulgaire ni de complaisant.

Dans Les adieux à l’enfance, l’un des plus éminents spécialistes des psychopathologies de l’adolescence, Alain Braconnier, avait décrit avec limpidité à la fois l’enfer et la clé que peut constituer cet âge s’il en vient à une traversée en relief, quitte à ce qu’elle soit vécue dans le vertige. En lisant ce vrai portrait de la jeunesse des années 2020 que dresse Panayotis Pascot dans son récit, avec ses retours impossibles à la chambre d’enfant de la maison des parents (alors que la jeunesse se joue à Paris depuis son départ), c’est au livre d’Alain Braconnier que je repensais. Panayotis négocie peu à peu ses adieux à l’enfance, dans une mue compliquée. À l’épicentre du vaste séisme de cette entrée progressive dans l’âge adulte, le rapport dense, difficile, contradictoire et décisif au père. Un rapport conditionné par une communication qui ne parvient pas à s’établir tout à fait, entre fuites de taiseux et recherche d’une effusion qui ne vient jamais. Le livre, généré par l’annonce par le père de sa maladie et de sa mort prochaine, est parcouru de part en part par cette intranquillité relationnelle : même pas une incompréhension, mais un dialogue qui ne s’enclenche jamais réellement. Le jeune homme ne se nécrose pas dans cet impossible, il mène et accomplit une émancipation réelle mais qui demeure à la recherche du regard paternel bienveillant. Cette relation a dans l’histoire de Panayotis une importance qu’on pourrait juger démesurée, mais là encore c’est son histoire, avec ses nœuds vrais et ses pesanteurs : il fallait en passer par là, l’exploration de cette démesure était nécessaire.

Les souffrances du jeune Werther version 2023, heureusement sans le suicide, pourtant frôlé, pourtant côtoyé de près. Mais avec quelque chose de profondément différent pour autant : ici, pour cet amateur d’art, domine la démarche de l’autoportrait. Un autoportrait sans concession, dont j’ai encore pu lire qu’il était effectué à l’aune d’une « écriture tranchante ». Cette génération, on le sait déjà (alors à quoi bon feindre de s’en étonner ?), n’a pas trop le temps des circonvolutions si prisées des us et coutumes littéraires, de ces « stratégies auctoriales » dont on débattra encore dans un siècle dans les milieux autorisés ou en quelque colloque pour désœuvrés. Récit à la première personne, écriture de soi, introspection et exigence. Point. Obtiendrez-vous ce que vous recherchez de la sphère littéraire en lisant cela ? Question de goût ? Ou avez-vous suivi le cours du temps ? Je refuse la moindre démagogie en la matière, mais force est de constater « sur pièces » : tout cela est efficace, tout cela est rythmé, tout cela est bourré d’aphorismes, tout cela terriblement intelligent et est écrit dans une langue directe, percutante et drôle. Exemple : « Ça me paraît si simple de vivre que je pourrais facilement ne plus avoir envie de mourir. » (p. 228) – c’est ainsi qu’est décrit le retour timide de la joie de vivre (celui qui suit le mal de vivre et dont parlait Barbara dans sa chanson). En gros, ça vaut le détour. Et largement. Un excellent récit, remarquablement écrit, et qui laisse des traces bien après qu’on y soit confronté. J’imagine que c’est ce que les journalistes nomment un « livre choc ». Je dirais pour ma part un grand livre.

***

Panayotis se souvient (p. 103) d’une référence qui lui avait été donné par son prof de philo en Terminale :

« Je pense au dilemme du hérisson. C’est de Schopenhauer, le gars qui m’a coûté un point au bac e philo parce que j’ai mal écrit son nom. Connard d’Allemand. Ma prof de philosophie m’en avait parlé pendant la récré et m’avait dit Je ne sais pas pourquoi mais je sens que ça te servira dans la vie. […] Quand les hérissons naissent, leurs pics sont mous au début. Leur défense n’est pas au point,n ils sont fragiles. Ils durcissent assez lentement et leur premier hiver peut leur être fatal à cause de l’hibernation. S’ils se collent à leurs proches, ils se feront piquer et mourront d’infection. Et s’ils se mettent trop loin, ils mourront de froid. La survie du jeune hérisson va dépendre de sa capacité à trouver la bonne distance. »

Et il s’en souvient pour qualifier avant tout le problème de sa relation au père, cette perpétuelle recherche de ce qu’Édouard Glissant nomme « les écarts déterminants ». Mais il s’en souvient aussi pour y voir la métaphore de ce passage à l’âge adulte. Et du coup, j’en viens pour ma part, à réaliser que c’est sans doute dans cette source première, dans cette image de Schopenhauer que François Dolto a dû puiser elle-même pour son fameux « complexe du homard », exposé comme suit par les soins de sa fille Catherine Dolto dans le livre posthume de sa mère Paroles pour adolescents ou le complexe du homard qu’elle prépara avec elle :

« Les homards, quand ils changent de carapace, perdent d’abord l’ancienne et restent sans défense, le temps d’en fabriquer une nouvelle. Pendant ce temps-là, ils sont très en danger. Pour les adolescents, c’est un peu la même chose. Et fabriquer une nouvelle carapace coûte tant de larmes et de sueurs que c’est un peu comme si on la “suintait”. Dans les parages d’un homard sans protection, il y a presque toujours un congre qui guette, prêt à le dévorer. L’adolescence, c’est le drame du homard ! Notre congre à nous, c’est tout ce qui nous menace, à l’intérieur de soi et à l’extérieur, et à quoi bien souvent on ne pense pas. »

Panayotis Pascot décrit bien dans son livre si émouvant et si puissant à la fois, la façon dont il a réussi finalement à négocier, péniblement, douloureusement, son combat contre les congres, extérieurs et intérieurs qui menaçaient le homard qu’il fut, comme chacun de nous un jour. Quand en 2017, il avait quitté la télé pour se tourner vers le début d’une carrière d’acteur, il s’agissait aussi de se protéger, pour savoir, hérisson, trouver la bonne distance avec les mirages de la notoriété et du microcosme médiatique. Aujourd’hui avec ce livre, son talent d’écriture sera convoité, soupesé, jalousé. Le milieu littéraire en ses propres mirages et ses étroitesses, ne vaut pas forcément mieux que celui des médias. On souhaite de tout cœur, après l’avoir lu, que Panayotis sache aussi se protéger des nouveaux congres qui ne manqueront pas sur son parcours à venir. Parce que son talent est grand. Parce que son livre est indispensable à tous.

Agrandissement : Illustration 6