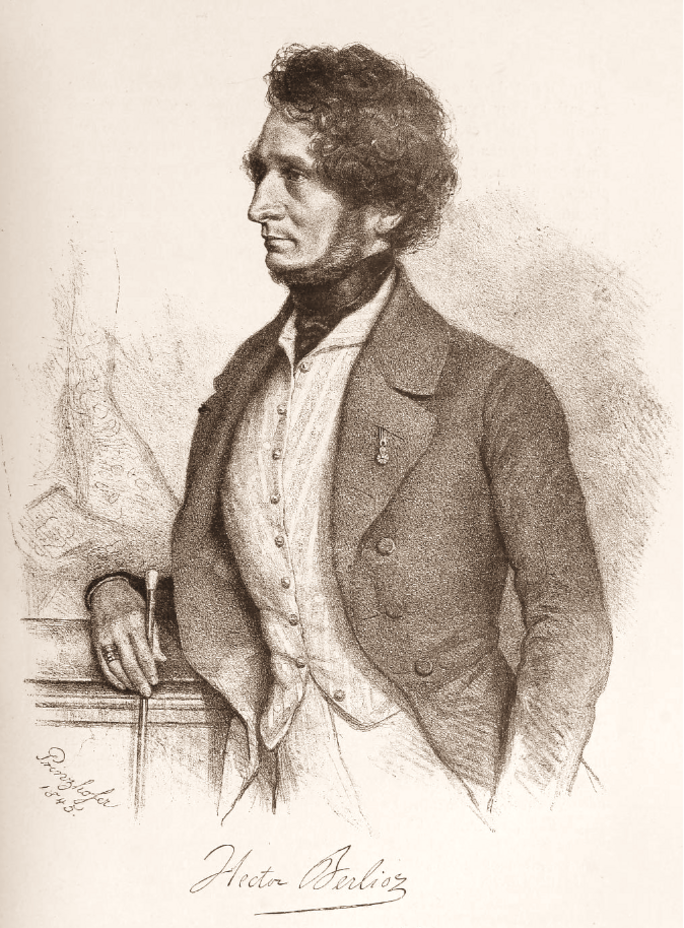

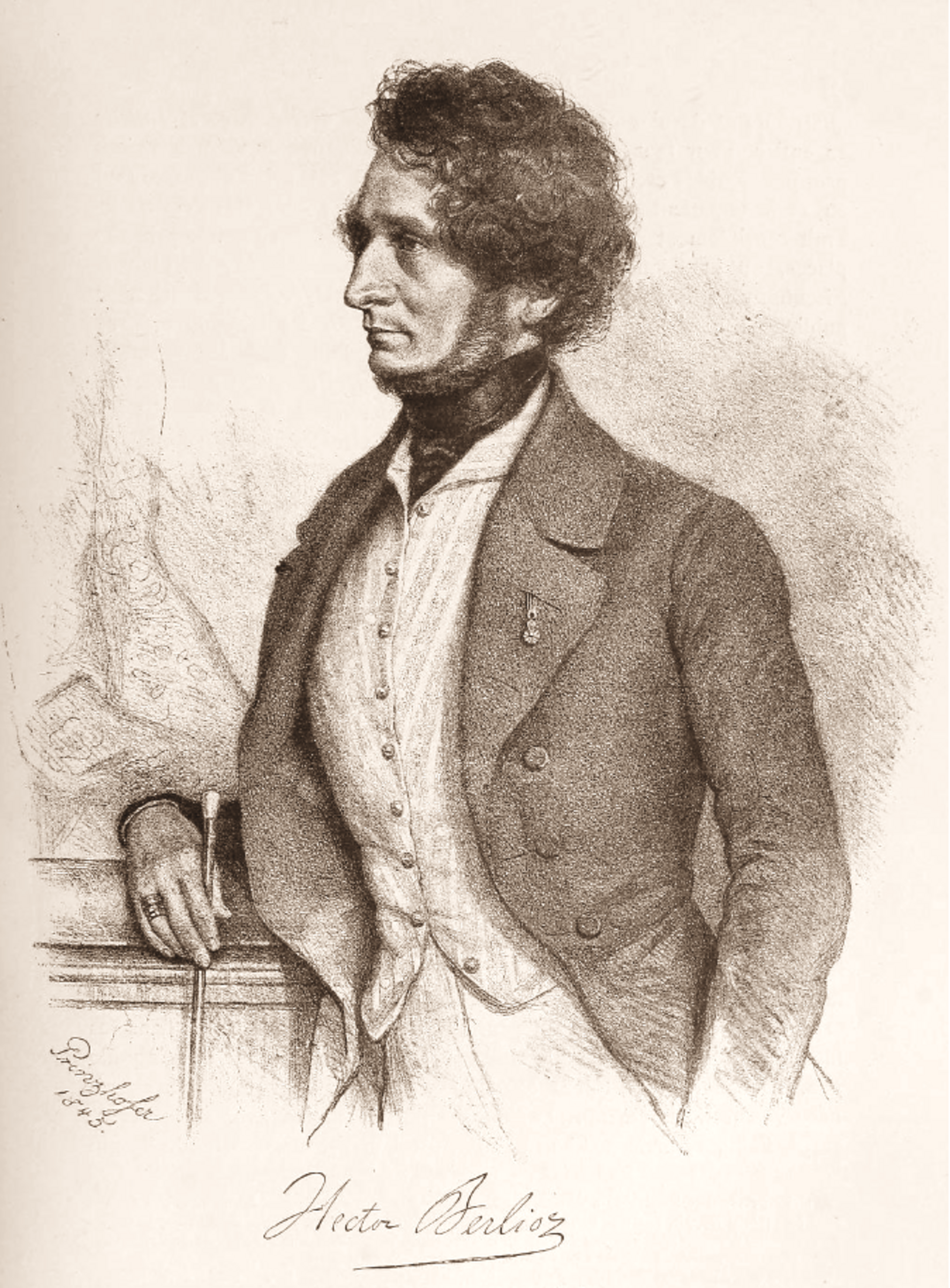

Agrandissement : Illustration 1

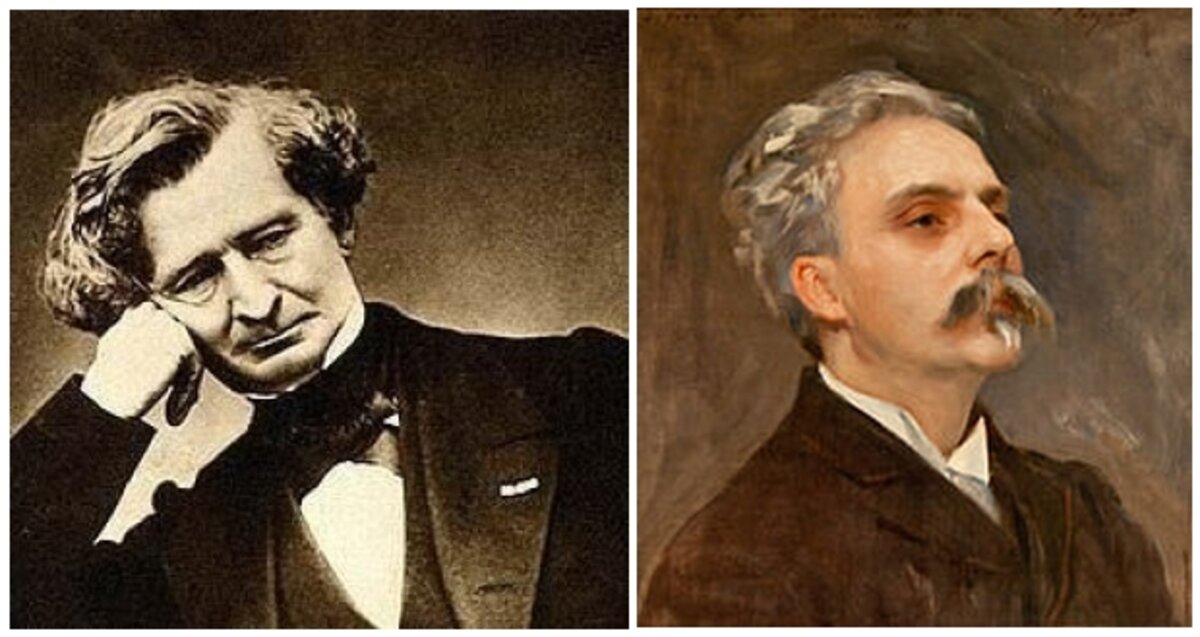

Ils sont tous les deux Français, du même siècle (le XIXe), et pourtant devant le même motif liturgique, la Messe des morts, le Requiem, rien n'est plus diamétralement opposé que peuvent l'être les options esthétiques de Berlioz et de Fauré face à ce qui demeure pour la musique sacrée, l'un des « passages obligés » (avec le Stabat Mater) où les compositeurs peuvent donner libre cours à leur capacité d’expression en musique, d’un recueillement spirituel et d’une prière devant la mort. Les époques, il faut le préciser tout de même, ne sont pas exactement les mêmes : Fauré, né en 1845, est déjà à cheval sur le XXe siècle puisqu'il meurt en 1924, alors que Berlioz lui est né en 1803 et mort en 1869. Mais le fossé qui sépare les deux Requiem de Berlioz et de Fauré n’est pas qu’une seule question d’époque artistique. Certes, celui de Berlioz peut apparaître à lui seul comme la quintessence du déferlement romantique des émotions et plus particulièrement de la propension au gigantisme orchestral auquel on associe fréquemment le compositeur – et il est bien vrai que dans le cas de cette œuvre monumentale dans tous les sens du terme, il s’en est donné à cœur joie : effectifs orchestraux et choraux démesurés, orchestration superlative, effets sonores retentissants. Fauré quant à lui ne saurait trouver meilleure point d’ancrage pour son esthétique de l’épure (qui lui confère une telle importance dans la musique française au tournant du siècle), de cette prodigieuse économie de moyens qui donne à l’émotion spirituelle comme un écrin de verticalité, une sorte d’échelle de Jacob méditative et hiératique qui pourtant ceint une dévotion éminemment émouvante.

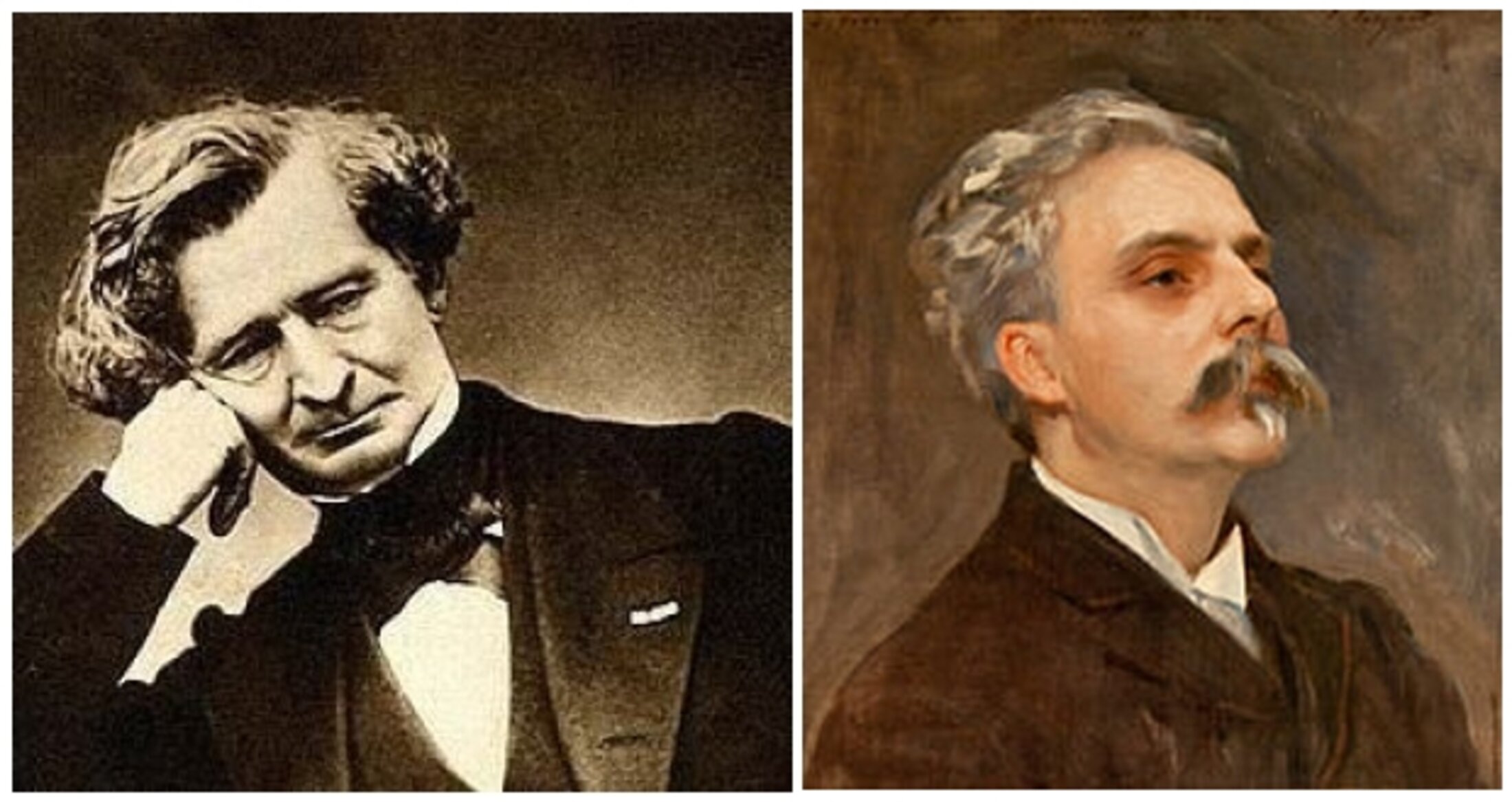

C’est finalement au-delà même de cette parfaite adéquation des deux œuvres avec leurs contextes de création qu’il faut se situer. Il faut certainement l’avoir fait en rappelant néanmoins que ces fameux contextes ont été justement façonnés en quelque façon par ces deux compositeurs, en raison même l’importance de leur musique dans leurs époques respectives : le Romantisme français en musique est simplement impensable sans Berlioz, et la pensée même des voies potentielles de la musique en France à la fin du XIXe siècle ne peut pas être envisagée sans les apports si personnels de Fauré. Si pour Berlioz, le Requiem (de 1837) peut être joint dans son œuvre à trois autres pièces religieuses, sa Messe solennelle de 1824, œuvre de jeunesse encore très appréciée, son colossal Te Deum de 1849 et l'oratorio L'enfance du Christ (1854), dans l’œuvre de Fauré, mis à part le célébrissime Cantique de Jean Racine de 1865, le Requiem (1888) est la seule grande œuvre spécifiquement religieuse de sa composition.

Agrandissement : Illustration 2

Dans cet au-delà des contextes artistiques, que trouve-t-on ? Certainement autre chose que ce que la réputation a laissé, surtout en ce qui concerne Berlioz. Une sorte de légende à laquelle il a d’ailleurs lui-même contribué, en consignant dans ses fameuses Mémoires le récit épique du concert au cours duquel l’œuvre fut créée, aux Invalides. Car ce jour-là, c’est le célèbre Habeneck (célèbre pour ceux qui connaissent la biographie de Berlioz) qui dirigeait l’orchestre. Or on connaît les rapports plus que contradictoires et orageux entre ce chef important du Conservatoire et de l’Opéra de Paris, qui créa d’ailleurs la Symphonie fantastique de Berlioz, mais qui était vu aussi comme le conservateur en chef, par les Romantiques. Le jour J donc, au moment du début du Tuba mirum du Dies Irae (dont je parlerai justement plus loin), Habeneck est surpris par Berlioz en train de priser du tabac sorti de sa tabatière, débonnaire et passif à un moment qui exige plutôt toute la concentration du chef. Ni une ni deux, Berlioz fonce sur la scène, s’empare de la baguette et se met à diriger l’orchestre fiévreusement. Un triomphe au terme du concert, auquel cet épisode rocambolesque n’est pas étranger. Et un épisode célèbre retranscrit dans le très mélodramatique film romancé inspiré de la vie de Berlioz, La symphonie fantastique, réalisé en 1942 par Christian-Jaque, en pleine Occupation et sous le regard intrusif de la censure allemande via les studios de La Continentale – une censure qui n’a pourtant pas décelé ce que recèle clairement le film, à savoir un hymne à la grandeur de la France et à son identité : le personnage de Victor Hugo, vers les débuts du film, proclame face caméra « La France, c’est tout ce qui éclaire, la jeunesse, tout ce qui rayonne ! ». En tout cas donc l’épisode est donc représenté, mais de manière détourné, puisque la scène ici se rapporte à l’une des représentations de l’opéra de Berlioz, Benvenuto Cellini – et ici, Berlioz, ce n’est autre que le très flamboyant, très angoissé et très romantique Jean-Louis Barrault :

Mais revenons-en donc au Requiem, qui est tout sauf le vacarme romantisant certains esprits chagrins ont tenté un temps (bref) de réduire ce chef-d’œuvre, avant d’en réaliser la richesse – et celle d’une réelle pensée spirituelle en particulier. Il me semble qu’à l’instar du Requiem de Verdi, on a tendance à souvent confondre l’enveloppe de théâtralité (le style opératique pour Verdi et les effets de rupture quasiment scénographiques pour Berlioz) avec cette densité spirituelle dans les deux cas. Sans me lancer ici dans une longue exégèse de la partition, je ne peux m’empêcher de faire part de cette approche très personnelle : cette œuvre, dans son style comme dans le fond de sa pensée (toute d’agitation intérieure et de vertige métaphysique) a pour pivot son Dies Irae (l’un de ses moments les plus célèbres, et l’une des pages les plus sublimes de la musique française). Car bien sûr, on a souvent souligné ici que tout dans ce cas n’est que démesure : orchestration superlative – avec sections de cuivres et de timbales décuplées, un orchestre et un chœur immense qui peut facilement atteindre les 800 musiciens –, effets de surgissements, dispositif sonore volontairement sidérant, les trompettes étant disposées aux quatre coins de la scène, et dans l’Église des Invalides où l’œuvre a été créée en décembre 1837 comme dans les églises où elle est parfois donnée, en hauteur, en jeu avec les effets de réverbérations du timbre. Pourtant, passée la sidération de la première écoute (qui fonctionne encore certes, et à plein régime), il est impossible de conclure ici à la seule emphase de la substance même du Dies Irae « classique » en quelque sorte. Il faut que je m’explique, j’ai plutôt intérêt. Dans le Dies Irae de la messe des morts catholique, c’est spécifiquement le Tuba mirum qui est conçu pour représenter le Jugement dernier et sa trompette omnipotente :

Tuba mirum spargens sonum, per sepulchra regionum, coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura, cum resurget creatura, judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur in quo totum continetur, unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit, quidquid latet, apparebit : nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus ?

Quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus ?

Le son éclatant de la trompette, se répandant au milieu des tombeaux, rassemblera les hommes devant le trône.

La mort et la nature seront surprises lorsque la créature ressuscitera pour rendre compte au Juge.

Le livre sera écrit, dans lequel sera consigné tout ce sur quoi le monde sera jugé.

Lorsque le Juge siègera, tous les secrets seront dévoilés, et rien ne demeurera impuni. Malheureux que je suis, que dirai-je alors ?

Quel protecteur invoquerai-je, quand le juste lui-même sera dans l’inquiétude ?

Or, quelque chose, même dans l’effroi incarné par le Tuba mirum mis en sons par Berlioz, « dépasse » en quelque sorte cette représentation de la colère de Dieu et du Jugement dernier. Quelque chose qui occupe la structure même de la partition, parcourue de part en part par une sorte de recherche d’apaisement qui suit le déchaînement du Jugement, mais aussi par un élan « volontaire » qui remet en scène une tension fondamentale qui, selon moi, subsume l’ire céleste, et occupe l’espace de la psychologie humaine qui est ici induite dans le sentiment ou plutôt le kaléidoscope de sentiments qui tournoie. Tout se passe en somme, comme si la colère divine venait en quelque manière incarner un conflit intérieur de l’homme, un maintien dans cet état de tension (et de vigie), qui cherche sa résolution finale et la trouve. On a certainement ici ce qui fonde le dépassement de la scène liturgique, en lui empruntant pourtant sa trajectoire : colère du Ciel, angoisse de l’homme, quête métaphysique d’une paix. Ce Tuba mirum de Berlioz n’est pas un écrasement, il est une lutte spirituelle, qui rappelle en cela, par certains côtés et mutatis mutandis, la Missa solemnis de Beethoven. Et il me semble que ce trajet spécifique du Tuba mirum est aussi celui qui est suivi tout au long du Requiem, de son tonitruant Rex tremendae à son Agnus Dei apaisé.

On s’en doute, pour être à la hauteur de ce qui n’est pas qu’une illustration religieuse, mais d’une vraie pensée spirituelle en un moment si crucial qui a tendance à colorer l’ensemble de l’œuvre, il faut s’adresser aux vrais spécialistes de Berlioz. Et ces spécialistes ne courent pas les rues, il faut le reconnaître. Pour ma part (bien que je pourrais aller cherche Munch et les autres), je ferai référence ici aux plus français des chefs britanniques justement éminents spécialistes de Berlioz, j’ai nommé John Eliot Gardiner et Colin Davis. Le premier a, on le sait, adopté également pour le romantisme berliozien l’approche « historiquement informée » qu’il a par ailleurs adoptée dans son expertise de Bach, et son « Orchestre révolutionnaire et romantique » l’a incarné. Très personnellement, je ne suis pas tout à fait en accord avec cette voie, mais le lieu est étroit pour pouvoir m’en expliquer (je préfère demeurer dans la litote, pour ne pas en dire plus et rompre le charme). En tout cas, la version que j’indique ici (directement au moment justement du Tuba mirum du Dies Irae du Requiem de Belioz) incarne à la fois la justesse de vision de Gardiner, mais aussi pour moi sa limite, car en la Basilique de Saint-Denis où fut donnée en l’occurrence ce concert vers 2018, le risque de réverbération excessive confère certaines confusions aux cuivres, mais surtout le choix d’un effectif limité, reflète à vrai dire les conditions dans lesquelles la création de l’œuvre fut effectuée en 1837, où Berlioz n’avait pas pu réunir les effectifs idéaux auxquels il aspirait. Quoi qu’il en soit, voici donc cette version Gardiner du Tuba mirum :

Agrandissement : Illustration 5

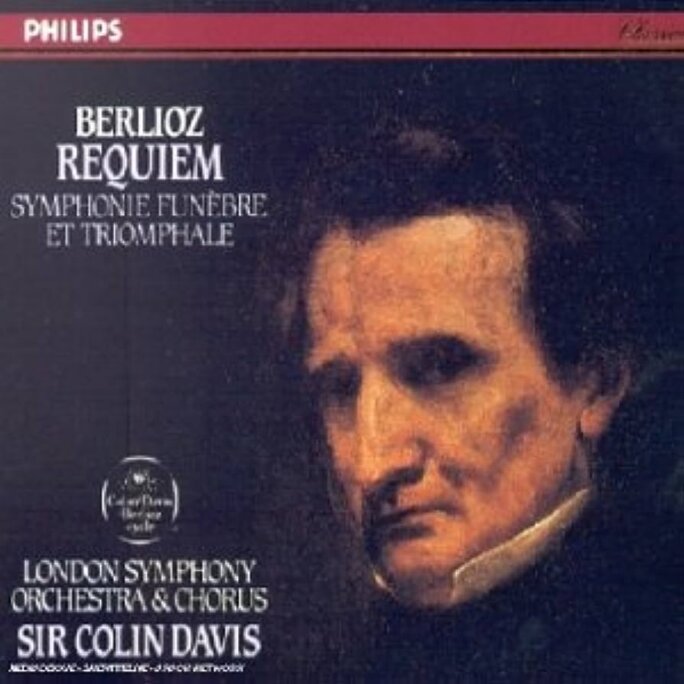

Colin Davis, à mes yeux, demeure quant à lui l’un des plus éminents spécialistes de Berlioz (le plus éminent selon moi à vrai dire, celui qui laisse les enregistrements de référence pour les œuvres du compositeur français, qu’il s’agisse de sa version inoubliable de la Symphonie fantastique, du Te Deum, etc.) justement parce que lui, est soucieux de réaliser l’idéal du compositeur, en termes de timbre et d’effectifs (on est loin alors de la lubie des instruments d'époque, absurdité pour la musique romantique - mais j'ai promis de faire profil bas). Sa version de 1969 enregistrée avec le London Symphony Orchestra (écoutez ça par la suite, vous serez transpostés sans limite) demeure l’un des sommets de la discographie.

Ici au festival des Proms à Londres, dans la salle mythique du Royal Albert Hall, il donnait en juillet 2000 une version similaire, qui respecte les proportions énormes de l’orchestre berliozien. Prises de vues nécessairement lointaines pour capter l’ensemble du dispositif, qui est ici essentiellement celui de l’orchestre et du chœur des étudiants du Conservatoire de Paris, complétés par des étudiants en musique britanniques, Guildhall School of Music and Drama Choir and Orchestra, et le Philharmonia Chorus – une première pour le festival. En tout 453 choristes, 140 musiciens, avec doublement des sections de cuivres, 10 timbales, grosse caisse, gong (ne jamais perdre de vue que Berlioz lui-même était percussionniste) :

Ce concert-événement de 2000 (on l'avait nommé alors « le concert du millénium ») avait fait l’objet à la BBC, d’un reportage concernant sa préparation en amont, avant la diffusion intégrale de la soirée :

Au passage, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ici le Tuba mirum le plus célèbre de l'histoire de la musique, évidemment celui du Requiem de Mozart, qu'il eut à peine le temps d'esquisser avant de mourir (1791) - la suite de l'œuvre étant due à un élève de Salieri, Sussmayr, qui suivit les ébauches laissées par le compositeur. Et j'évoquerai ce Tuba mirum dans l'interprétation qui pour ma part m'a toujours le plus impressionné, celle de Karl Böhm à la tête de l'orchestre symphonique de Vienne (c'est à la tête du Philharmonique qu'il avait gravée l'œuvre la même année pour DG, en 1971), le Staatsopernchor et un quatuor de solistes de rêve : Walter Berry baryton-basse pour l'amorce terrible et caverneuse de ce Tuba mirum ; Peter Schreier, ténor ; Gundula Janowitz, soprano ; Christa Ludwig, mezzo-soprano.

Avant d'en venir au Requiem de Fauré, je dois encore ajouter ceci : la fascination de Berlioz pour le Dies Irae l'avait amené en 1830, à insérer au sein du 5e mvt. de sa Symphonie fantastique (« Songe d'une nuit de sabbat »), la mélodie du chant grégorien du Dies Irae (XIIIe siècle) ici par l'Orchestre national de France sous la direction de Leonard Bernstein au Théâtre des Champs-Élysées en 1976) :

Et les cinéphiles auront reconnu certainement là quelque chose. Car pour les premières images de son chef-d'œuvre de 1980, The Shining, Stanley Kubrik cite de même la lugubre mélodie qui, en l'occurrence, parvient d'emblée à enfermer le spectateur dans l'atmosphère de sombre fatalité dans laquelle se précipite Jack Torrance (alias Jack Nicholson), entraînant sa famille dans le drame qui va se dérouler dans ce chalet de montage. Ces premières images éminemment angoissantes (et qui augurent bien de l'angoisse continuelle et croissante du film) montrent en hauteur, la voiture qui monte vers le chalet en haute montagne par une route sinueuse (métaphore à peine voilée des méandres du cerveau) et sont comme enveloppées par cette musique sinistre, qui est celle de la destinée humaine menacée par la colère de Dieu. Et quand Kubrick cite la mélodie, il choisit lui aussi une orchestration aux tubas, hommage direct à la citation par Berlioz dans sa Symphonie fantastique :

Quand en 1888 est créée la première version du Requiem de Fauré, on est bien cinquante et un an plus tard que la première représentation de celui de Berlioz, et le contexte artistique n’est évidemment plus du tout le même. De romantisme on ne parle plus (sauf de cette inspiration « post-romantique » qui parcourt certaines compositions du jeune Fauré lui-même, ou encore de celles de César Franck) et la question est encore de savoir comment tel ou tel se détermine par rapport à l’héritage wagnérien, à la fois sur le plan harmonique et celui d’une conception de l’art. Fauré lui, n’a que faire de cet héritage et distille notamment dans sa musique de chambre, une conception toute personnelle, faite de la recherche sempiternelle du dépouillement, une sorte de quête de l’essence du langage musical. Et lui qui ne jure que par un style non pas diaphane comme celui de Debussy, mais édifié dans l’équilibre et l’ascèse, déteste littéralement le Requiem de Berlioz, qui n’est pour lui qu’une débauche obscène de machinerie tapageuse et de grandiloquence. C’est en somme son modèle repoussoir, surtout dans l’approche même de l’expression de la spiritualité. Car Fauré, face au texte du Requiem, est quant à lui en quête de la substance de la prière pour le repos des morts et s’écarte volontairement de toute vision surplombante de la liturgie. C’est pourquoi pour son œuvre, il va jusqu’à supprimer purement et simplement le Dies Irae, sa vision de Dieu dans les circonstances de cette prière de repos éternel, s’opposant diamétralement à l’image de la colère et du Jugement dernier. Une suppression donc, mais aussi un ajout, celui de la prière du Pie Jesu, qui provient d’un motet qui s’était étendu justement en France en marge de l’orthodoxie de la messe latine et qui procède d’une réécriture des deux derniers versets du Dies Irae, joints au motif du « requiem sempiternam » : « Pie Jesu, Domine, dona eis requiem / Dona eis requiem sempiternam. » (« Doux Jésus, Seigneur, donne-leur le repos / Donne-leur le repos éternel. »). La diffusion particulièrement en France de ce motet, et ici son adoption dans le cadre d’un Requiem de Fauré, ne manque pas d’évoquer cette recherche d’un art musical spécifiquement français, cet « ars gallica » qui fondait à la même période, la démarche de Camille Saint-Saëns. En substituant donc une prière à Jésus à l’initial Dies Irae (et en particulier son évocation du Jugement dernier avec le Tuba mirum), à sa vocation de soumission à Dieu et d’évocation de la crainte de sa colère, Fauré ne cherche pas comme Berlioz, à s’approprier l’angoisse et la tension, mais à appeler l’apaisement et le repos par l’intercession divine. Une option elle aussi donc radicalement différente en terme spirituel. Et à ce titre, Fauré recourt à un nombre volontairement restreint d’intervalles, renforçant la concentration de l’adresse à Jesus.

Ici encore, il faut recourir à des interprètes de choix, pour savoir se hisser en l’occurrence à une telle quête de l’élévation, de la prière et de la pureté (terme le plus adéquat pour qualifier il me semble le style de Fauré). En janvier 2015, lors du Gala d’ouverture de la Philharmonie de Paris, l’orchestre de Paris donnait le Requiem de Fauré sous la direction de l’excellentissime Paavo Järvi, et ce soir-là mémorable, le Pie Jesu était merveilleusement incarné par l’une des plus remarquables sopranos françaises d’aujourd’hui, Sabine Devieilhe :

Agrandissement : Illustration 13

Les 5 versions du Requiem de Fauré que très personnellement je mets au-dessus de toutes les autres (et elles sont très nombreuses), sont celles de Michel Corboz, de Carlo-Maria Giulini, de Colin Davis, de Philippe Herreweghe, et c’est dans celle qui a été enregistrée par l’Orchestre national du Capitole de Toulouse dirigé par Michel Plasson, avec José van Dam ténor, et le Pie Jesu sublimement interprété par Barbara Hendricks :

Fauré pouvait-il pour autant exclure totalement de son Requiem toute mention de la colère divine ? S’il en a bien supprimé l’hymne en tant que tel, il ne pouvait effectivement pas soustraire à son œuvre toute mention du Jugement dernier, sauf à être un dangereux révolutionnaire – ce qu’il n’était pas, loin de là. Il a donc choisi (signe particulièrement significatif lui aussi, comme pour le Pie Jesu), d’ajouter au texte central du Requiem une prière qui normalement n’en fait pas partie initialement (la joindre au Requiem demeure une possibilité mais pas une obligation pour la plupart des compositeurs), mais qui provient d’une prière d’achèvement des funérailles, lien entre la messe romaine et gallicane (on retrouve là cette recherche d’une catholicité française), ce qu’on nomme en l’espèce un répons dans la tradition du chant grégorien (échange entre un chœur et un soliste) : le Libera me Domine.

Libera me, Domine, de morte æterna, in die illa tremenda, quando cœli movendi sunt et terra, dum veneris iudicare sæculum per ignem. Tremens factus sum ego et timeo, dum discussio venerit atque ventura ira. Dies illa, dies iræ, calamitatis, et miseriæ, dies magna et amara valde. Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle, en ce jour redoutable : où le ciel et la terre seront ébranlés, quand tu viendras éprouver le monde par le feu.Voici que je tremble et que j'ai peur, devant le jugement qui approche, et la colère qui doit venir. Ce jour-là doit être jour de colère, jour de calamité et de misère, jour mémorable et très amer. Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière brille à jamais sur eux.

Ce répons n’est pas exempt, on s’en rend bien compte, de la mention du jour de la colère divine, le Jugement dernier. Mais l’évocation du Dies Irae est ici en quelque sorte enclose dans la prière de délivrance. Ce qui, surtout en lieu et place de l’initial Dies Irae, et après l’autre prière de funérailles qu’est le Pie Jesu, englobe la crainte du Jugement dernier, dans une prière de secours, une supplique d’inspiration dramatique mais en quête de clarté. En écoutant attentivement l’organisation musicale du Libera me selon Fauré, on s’aperçoit justement que pour incarner (dans la forme même du répons) cette aspiration vers la lumière (qui tempère la crainte), après l’exposé initial de la prière (et de la crainte) par le ténor, le chœur finira par reprendre à son tour la prière, comme une sorte de grande arche sous-tendue par l’intranquillité des pizzicati des cordes. C’est cette union entre le danger du Jugement et l’espoir de la délivrance que Fauré atteint en somme dans cette nouvelle page à l’écriture si subtile, si intelligente et si puissante (et ce n’est pas pour rien que ce Requiem est considéré comme l’un des plus grands de l’histoire de la musique, du fait même de sa substance).

Ici, David Menéndez, baryton, orchestre symphonique et chœur de la Radio Télévision Espagnole sous la direction de Petri Sakari en 2012 :

Et pour l’intégralité du Requiem de Fauré, je recommande en ligne, la version historique de Michel Plasson dont je parlais plus haut :

Berlioz avait choisi d’incarner à la fois l’angoisse et les aspirations spirituelles du Romantisme dans son Requiem. Fauré lui, en avait dessiné l’épure, à la recherche d’une quintessence spirituelle. Deux visions certes opposées mais qui représentent pour le XIXe siècle des sommets sans doute indépassables de la musique sacrée française, dans l’héritage de Charpentier, Mondonville, Campra ou Couperin.