À mon sens, le festival de faux-semblants qui se déroule depuis l'annonce de la mort de Milan Kundera n'aurait pas déplu à ce maître de l'ironie et de la conscience désabusée du monde. Avec Cioran, avec Ionesco, avec Beckett, Kundera fut de ceux qui se sont acharnés à attirer notre attention sur l'immense règne des apparences et du mensonge sous lequel nous acceptons de vivre. C'est aussi en quoi, selon moi, il demeure l'un des grands moralistes du XXe siècle. Distinguez donc, je vous le suggère (ainsi vous entrerez aussi dans le prisme de sa lucidité), les justes hommages éclairants et sincères qui se sont fait jour depuis l'annonce de sa mort, de ce dérisoire et bien réel carnaval de faussetés et d'égos qui s'est également déclenché, presque instantanément, autour de sa mémoire. On dira que la mort de tout grand écrivain est prétexte à ce genre de manifestations, et qu'elle offre aux hautes consciences postiches, de quoi s'ébrouer librement dans le cirque médiatique qui est leur biotope. Ce fut le cas à la mort de Hugo, à la mort de Sartre entre autres. En ce moment de grand prurit médiatisé, il est urgent de rappeler qu’on fut l’ami du grand homme, que dis-je son confident, et qu’on est à coup sûr celui qui détient le fin mot de son œuvre. Alors on prend les poses attendues, des plus stériles aux plus obscènes, de quoi livrer la clé d'une œuvre qui devient, devant la dépouille encore chaude de l'écrivain, le tremplin ou le marchepied de son propre petit moi décidément si haïssable. « C'est de bonne guerre » et « ainsi va le monde ». Certes. En tout cas, cette guerre du tout-à-l'égo, ce monde de la caverne aux luminescences factices, fut justement le modèle repoussoir de la présence au monde de Kundera, et l'un des propos de ses écrits.

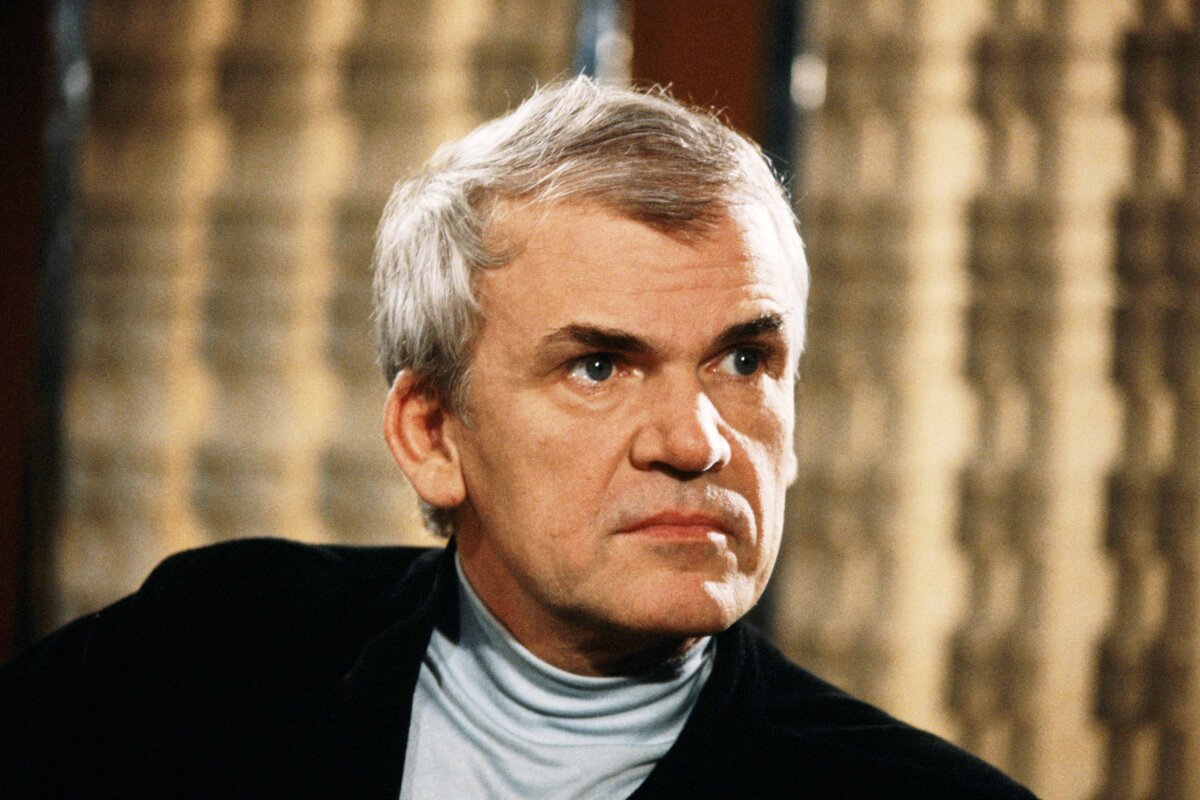

Agrandissement : Illustration 1

L'homme lui-même s'était retiré définitivement du monde littéraire, de son assourdissant vacarme et de ses pitreries sociales. Comme Julien Gracq, comme Maurice Blanchot, il n'apparaissait plus dans aucun média, écrit ou audiovisuel et sa rare participation à certaines revues spécialisées fut le seul accroc à ce silence car à vrai dire il n'avait plus accordé le moindre entretien depuis 1986. Retrait ou fuite, appelez ça comme vous voudrez, en tout cas il s'agit bien d'un refus catégorique, celui d'alimenter l'infernale machine où seuls les habiles faussaires parviennent à « gérer » cet avatar social et mondain d'eux-mêmes avec lequel ils finissent par se confondre. Et si à partir de 1975 et son arrivée en France, Kundera aura été confronté à la machine médiatique faiseuse d'avatars, ce moment aura prolongé dans son itinéraire sa première et décisive confrontation, avec la machine totalitaire broyeuse de destinées dont se souviendra l’auteur de La Plaisanterie en 1967.

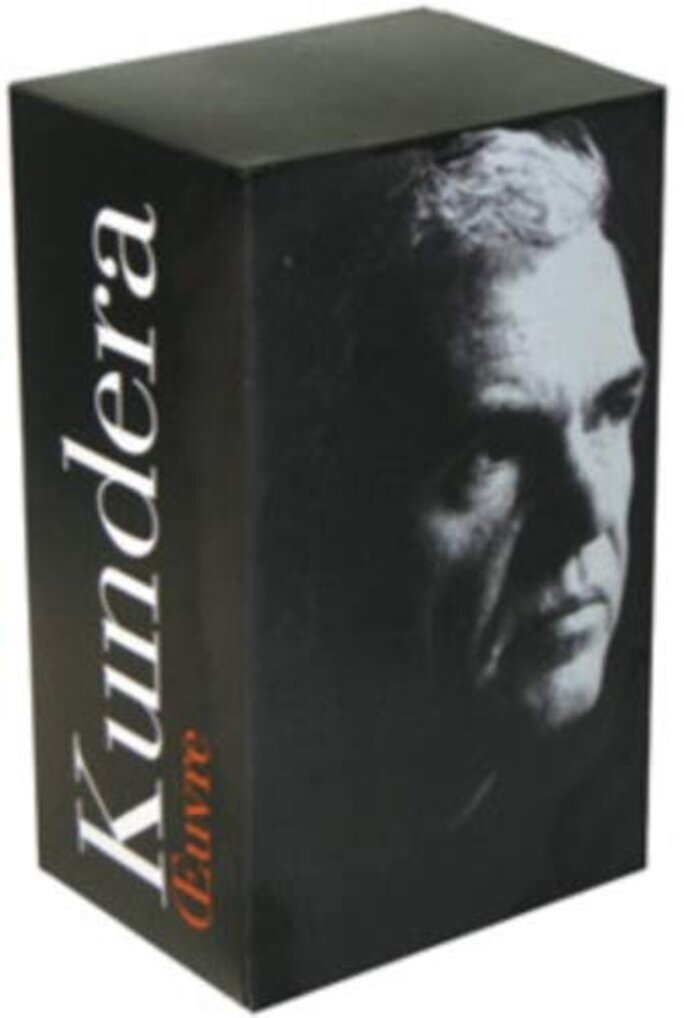

Derrière les propos de circonstances et les pas chassés de salons, il est donc temps de revenir (et je ne dirai pas « avec urgence », pour cet apôtre de la lenteur) au vrai lieu où Kundera s'échina à nous désigner les parois de la caverne, à savoir son œuvre elle-même. C'est en elle, encore en elle et toujours en elle, ciselée dans une langue d'une éminente précision et d'une singulière densité dialectique, que nous saurons nous saisir de quoi nous hisser en pleine lumière. En sachant, dans toute cette part de ses écrits vouée à une dénonciation des postures en tous genres, déceler la vaste fresque du faux, du creux et du dérisoire, qu'une certaine modernité ivre de renier les héritages, a étendu sur les êtres, les choses et les œuvres, nous laissant dans la profonde déréliction qui est aujourd'hui notre horizon. On a souvent dit que cette critique acerbe et ample du « kitsch » (qui chez lui est synonyme de mensonge) se déployait à partir de la seconde partie de son œuvre, celle qu'il écrivit en France. Il me semble que le lien avec l'énorme vécu du totalitarisme et de son absurdité en est le terreau. Il est vrai que surtout L'insoutenable légèreté de l'être va donner le « la » en 1982, de cette fine exploration d’un réel miné par la parole, jusqu’aux malentendus ; il est vrai que L’immortalité demeure en 1990 l’épicentre d’une diatribe d’un nivellement culturel généralisé. Mais là où Kundera ne saurait être ramené simplement à cette diatribe (dont le propos sociologique a pu être tenu par un Philippe Muray, un Gilles Lipovestky ou un Guy Debord entre autres), c’est sans doute par le tour de force d’avoir su y voir les linéaments d’un vertige métaphysique (ce qu'il nomme la « situation existentielle »). Ce que développent avec une infinie subtilité un roman comme La Fête de l’insignifiance (2014) ou un recueil d’essais comme Les testaments trahis (1993), ce sont les ramifications à la fois intimes (les troubles de l’éros) et culturelles des reniements ou de la paresse d’être.

Il n’est d’ailleurs pas l’heure de dresser la cartographie exacte de cette œuvre caractérisée par sa densité et ses entrelacs. Comme toutes les très grandes œuvres de la littérature, celle-ci déjoue les classifications et les vade mecum. Alors ceux qui vous diront en une rapide synthèse le digest à retenir de Kundera, qui vous le wikipédieront sont eux-mêmes les symptômes de ce qu’il a passé son temps à vilipender. Car le temps d’un écrivain considérable est toujours devant nous : l’enfermer dans des manuels ou les entrées d’un dictionnaire relève justement de ce haut kitsch qui tente de faire de nous des consommateurs de littérature.

Quelque chose me dit pourtant qu’une saveur est à retenir de Kundera, et ce serait celle d’une amertume qui nous est certainement salutaire (tout comme il peut être nécessaire d’essayer les oranges amères pour apprécier à nouveau le goût de l’orange). Ce matin, j’écoutais la matinale que France Culture a consacrée à Kundera, et en ouverture, on pouvait entendre une archive où l’écrivain parlait du geste devenu quasiment subversif qui consistait à écrire à propos d’érotisme, dans un monde devenu une scène générale d’obscénité sous prétexte de transparence. Bien avant l’apparition des réseaux sociaux, voici cet écrivain-artisan du verbe qui, en 1984, faisait l’apologie de la discrétion. Cet extrait en lui-même est suffisamment éloquent et résonne aujourd’hui comme une sorte de conseil mezzo voce, de la part de celui qui a tenu la promesse de la discrétion et qui voulut nous tenir hors de la caverne :