À l'image du présent billet, mes chroniques musicales seront dorénavant publiées à la fois ici et sur mon site spécifiquement musical, loiccery-musique.com qui regroupe désormais l'ensemble de mes chroniques de concerts, d'enregistrements et autres analyses musicologiques. Ainsi, la présente chronique est à retrouver sur le site, à cette adresse.

_____________________________________________________

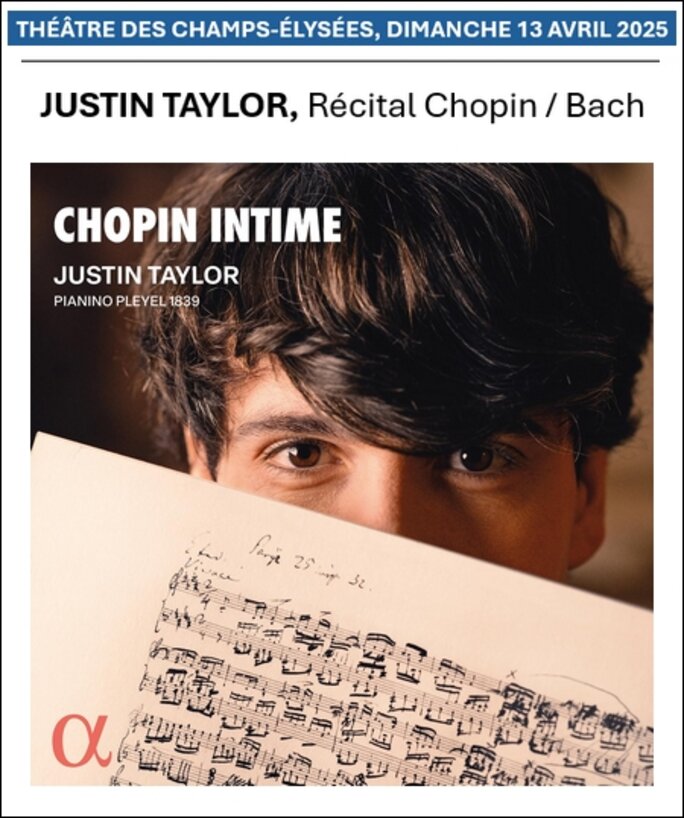

Dimanche 13 avril, au Théâtre des Champs-Élysées, l’émotion c’était déjà la conscience d’assister à l’avant-dernier concert d’une aventure musicale et humaine de 50 ans, puisque le 29 juin prochain marquera la vraie disparition de cette institution parisienne qu’était devenue au fil des décennies, les « Concerts du Dimanche matin » menés sous l’inspiration et l’énergie de la productrice Jeanine Roze (voir son interview du 17 mars dernier sur France Culture, reproduite ici sur la page concernant le concert du Quatuor Modigliani du 16 mars). Une ambiance nostalgique que venait transcender la douce mélancolie de ce récital Chopin (agrémenté de deux Préludes de Bach) donné par le claveciniste et pianiste Justin Taylor, l’un des piliers du Consort, et l’un des joyaux de la jeune génération des musiciens français. Justin Taylor mène une discographie déjà pléthorique et emplie de trésors : voir son site officiel pour un panorama de ces dernières années étourdissantes en termes d’enregistrements que personnellement je suis à la trace – bien que je remarque que comme pour ses collègues du Consort, les mises à jours de leurs sites respectifs sont dépassées par le rythme des sorties de cd. Il est toujours ce grand jeune claveciniste aux allures de Grand Meaulnes, au jeu méticuleux, coloré et délicat que j’avais déjà tant apprécié en concert, notamment dans une mémorable version des Variations Goldberg, en 2023.

RECONSTITUTION, TÉMOIGNAGE, ÉMOTION : MY TAYLOR IS RICH

Aujourd’hui au TCE, il donne un programme exceptionnel pour lui, déjà parce que le voilà loin de son répertoire baroque habituel, et parce que ce programme a fait l’objet d’un nouvel album qui fait déjà sensation, Chopin intime (Alpha Classics, 2025). Toute première interprétation de Chopin sur scène par Justin Taylor (et premier récital en soliste sur la scène mythique du TCE). Et pour sûr, dès qu’un « baroqueux » fait un pas hors de son répertoire de prédilection, le voilà épié sous mille coutures : réussira-t-il la mue, sera-t-il fidèle à l’esprit des œuvres, sera-t-il dans l’anachronique ? Dans ce type de situation, les « craintes », tacites ou maladroites, sont donc nombreuses, parfois exagérées, mais souvent assorties d’autant d’interrogations finalement légitimes, quand on a assisté ces dernières années à tant de surenchères menées sous le seul argument d’autorité de l’« historiquement informé », outré de son terreau originel – je veux dire, la restitution éclairée des répertoires aux contours incertains de la musique ancienne et du baroque (comme généralité d’époques). Qu’on se rassure : ces interrogations sont inutiles face à Justin Taylor, musicien de haute probité et tenant d’une approche éclairée des découvertes et des mises en perspective (et sa discographie en regorge, de l’album consacré aux Frères Francœur avec son ami Théotime Langlois de Swarte à ses approches passionnantes des familles Forcqueray et Rameau). L’esbroufe n’est vraiment pas son genre, la recherche des effets sensationnalistes non plus. Celui que j’avais vu magnifier les Variations Goldberg à Radio France, a pour lui un idéal de service de la musique, manifeste dans son parcours musical et dans son attitude. Il est de cette jeune génération des musiciens français qui n’ont fait aucun faux pas jusqu’à présent, et que le public sait pouvoir saluer autant pour leur talent incommensurable que pour leur conception de l’art tel qu’il peut aujourd’hui être transmis. De son époque et jamais sous cloche, de son temps sans tapage ni concessions, d’une longue lignée d’exigence et allant au-devant de nouveaux territoires à parcourir dans les répertoires, Justin Taylor va, de la force tranquille des sages.

Agrandissement : Illustration 3

Le motif de cette expérience d’aujourd’hui : une idée assez géniale en soi. Frédéric Chopin, lors de son célèbre séjour à Majorque avec George Sand durant l’hiver 1838-1839, voit sa santé décliner rapidement. Cloué sur place dans une multitude de problèmes, il ne trouve pas de piano pour composer. Il écrit alors à son ami Camille Pleyel et lui demande de lui faire envoyer un petit piano. Ce que fait le facteur d’instruments en lui adressant un « pianino », « « petit » piano droit (six octaves et demie) au cadre en bois, doté d’une très belle résonance naturelle du fait de ses petits étouffoirs » (Justin Taylor dans le livret), instrument à la sonorité atypique que le compositeur utilisera à merveille, puisque c’est sur cet instrument qu’il va composer quelques-uns de ses plus merveilleux Préludes.

Le pianino sur lequel Chopin a composé n’est aujourd’hui plus utilisable (ci-dessus : il est exposé au Musée Chopin/Sand de Majorque, à Valldemossa), mais un autre, identique (« son jumeau » selon l’expression de Justin Taylor), construit la même année, soigneusement restauré par la minutie d’Olivier Fadini, a été utilisé par Justin Taylor pour son enregistrement, et était ce jour devant le public, de dos pour que le son soit projeté avec une « puissance » maximale, bien grand mot puisque le son demeure particulièrement feutré.

Mais ce qu’on entend, ce qui sort de cet instrument de musée sauvé des limbes du temps, est bouleversant. D’emblée, dans une version si émouvante du Prélude N° 20 op. 28 en do mineur (qui sera reprise lors du concert, sorte de fil rouge du voyage mené par le pianiste), le timbre vous emporte : discret par nécessité, étouffé par configuration technique, il révèle une énonciation qu’on ne saurait dire nuancée, mais qui est en tout cas inattendue et comme sertie dans un halo sonore que Liszt disait relever d’une sonorité « argentine et voilée ». Par rapport à la clarté et la vraie puissance d’un piano moderne, on est là en plein rêve, dans le diaphane et l’éthéré, avec la vague sensation de comprendre que si les compositeurs romantiques ont utilisé un tel instrument ou d’autres qui s’en approchent (le grand Pleyel de concert également joué sur la scène ce matin-là est finalement à peine plus puissant – marque des Pleyel contrairement aux Érard), quelque chose de leur inspiration demeure peut-être immortalisé dans ce type de sonorité. Reconstituer ce halo sonore ne relève donc pas selon moi d’une démarche hasardeuse en considération d’un XIXe siècle qui, en tout état de cause, est tourné vers une mutation organologique généralisée (que les compositeurs encouragent tant et précipitent dans une certaine mesure). Il ne s’agit pas de retourner vers une vérité putative et unilatérale de l’« instrument d’époque », sachant que cette mutation étant en plein accomplissement, toute photographie de l’instant T ne serait que profondément relative et ne saurait prétendre à une vérité surplombante. Non, la démarche de Justin Taylor est à mes yeux finalement plus naturelle, et par ce naturel, elle dit sa rectitude. Jouer ces Préludes, ces Nocturnes et ces Mazurkas sur l’instrument utilisé par Chopin à un moment de sa biographie rendu si pittoresque par la légende, c’est justement s’éloigner de la légende et atteindre la quintessence d’un contexte fugace. C’est avec ferveur, simplicité et loin de la posture idéologique, saisir ce moment de Majorque et quitte à en « reconstituer » l’ambiance sonore, c’est en témoigner non avec l’oreille tatillonne et l’obsession vérificatrice du spécialiste en acoustique, mais avec toute la charge d’émotion du musicien, à la rencontre du cœur vibrant du poète-compositeur déjà martyre, ici plus vivant que jamais, parmi nous confident de son âme.

LE VOYAGE EN PRÉLUDES, NOCTURNES ET MAZURKAS

Dans le livret de son album, Justin Taylor explique :

« je n’ai pas choisi d’enregistrer tous les préludes, dont certains sont plus flamboyants et appellent un piano plus démonstratif. La légèreté du toucher et la fluidité de la mécanique facilitent la tâche pour tous les autres. La plus grande différence avec un piano moderne réside peut-être dans le toucher et dans l’usage de la pédale : la résonance naturelle du pianino permet souvent de jouer sans pédale et sans que cela sonne sec. »

Et je dois avouer qu’en ce qui me concerne, c’est justement ce que j’y vois comme correction étonnante et inespérée de la sécheresse caractéristique du pianoforte ordinaire. C’est ainsi en un voyage sensible et intelligent, prioritairement dans les Préludes mais aussi les Nocturnes et Mazurkas que Justin Taylor nous mène en Maître d’astres et de navigation, et nous guide vers l’univers des salons, privilégiés par Chopin de son vivant, au détriment des salles de concerts impersonnelles. On sait l’univers mélodique si riche et si poétique des Préludes et des Nocturnes, on sait ces merveilles d’une sensibilité exacerbée, blessée et mélancolique qui se déploient là, on sait la charge romantique presque proverbiale qui s’y offre en un écrin de velours argenté comme le crépuscule et parfois bleuté comme la nuit commençante. Et Justin Taylor, au toucher d’une grâce confondante, se défait des oripeaux où tant de ses collègues se perdent parfois en sophistications ou effets inutiles. Car cette musique ne supporte pas la fabrication frelatée vers laquelle, souvent on la dirige, croyant que le surcroît d’effets sera gage de transmission – je parle là des approches tronquées de Chopin. À l’instar de son ami Théotime Langlois de Swarte en regard du violon pour son album Vivaldi de 2025, Justin Taylor parle volontiers de la « vocalité » du piano, porté vers l’illusion d’une durée du son. On ne saurait nier néanmoins que l’expérience n’est pas dénuée d’une certaine illusion de l’authentique, quand on écoute Justin Taylor (interview ci-dessus) mettre en avant les qualités techniques du pianino qu’aurait perdu le piano moderne – car en ce sens, on en reviendrait à la conception fixiste que j’ai dite. Mais finalement peu importe cette tentation dans son cas, car la réalisation même de cette version des Préludes parle davantage de cette émotion que de cette analyse : c’est pour cette raison que je lui reconnais une souplesse d’approche. Car disons-le : l’instrument qui a servi à la composition ne dit pas tout des virtualités de ces pièces, au contraire. L’intimité qu’on entend là est une idiosyncrasie factuelle liée à l’instrument, dont il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives ou déterministes quand aux potentialités expressives des Préludes et Nocturnes sur un piano moderne. Soit. Mais la « dimension intime » est ici, incontestablement, une caractéristique marquante, un apport singulier dont on se délecte, cheminant vers l’intériorité de cette musique, sur tout le spectre de ses volutes : du retrait découragé au flux révolté, des teintes moirées aux rais de lumière, pour nous confier les tourments et les emportements d’un cœur intelligent.

Voir page dédiée sur le site d’Alpha Classics

Le pianino sur la scène du TCE concentrait les attentions du public. On était à nouveau sous le charme ineffable et parfois douloureux des Nocturnes. Les spectateurs attentifs jusqu’au vertige se penchaient vers l’échalas pensif, souvent souriant vers ce public avec une grâce conservée de l’enfance, qui vous désarme. Et quand le pianiste donnait l’arrangement d’une ébauche de transcription par Chopin du Casta Diva de Norma de Bellini (complétée pour la ligne mélodique), des larmes et des cœurs battants précédaient des applaudissements nourris, des enthousiasmes précipités et des « bravos » sonores émergeaient des rangs. Un grand moment s’achevait, une communion quasiment mémorielle se nouait, un élan vers l’absolu s’était levé, avait vécu et reposait en promesse d’un devenir.