Mon propos consacré à la fois au Concerto pour clarinette en la majeur K. 622 et à la Symphonie concertante pour instruments à vent de Mozart sera aussi l''occasion pour moi de revenir sur mon admiration pour cet irremplaçable musicien que fut Jacques Lancelot.

Vous dire tout d'abord ma grande difficulté de parler des deux œuvres de Mozart que je vais évoquer ici dans le sillage de Jacques Lancelot, tant ces deux chefs-d'œuvre sont indissociables de ma psyché la plus profonde, pour y avoir été confronté et comme habité (je ne dirais pas hanté, parce que ça n'a rien de lourd) depuis l'enfance. Deux œuvres que je voue, avec d'autres, au plus haut degré d'accomplissement de l'expression musicale mozartienne et deux œuvres dans lesquelles Jacques Lancelot a su exercer le sacerdoce de sa trace indélébile.

D'où la difficulté de parler à des choses qu'on vénère depuis si longtemps, à tel point qu'elle semblent constituer son propre univers intérieur, des œuvres en somme qui me sont toujours indispensables et dont je n'aurai jamais fini d'explorer la richesse, à vrai dire inépuisable.

Vous dire ensuite combien le Concerto pour clarinette en la majeur K. 622, avant-dernière œuvre écrite en 1791 de la main de Mozart qui devait mourir quelques semaines plus tard, appartient à cette rare catégorie d'œuvres écrites par un être humain où se dit en creux la noblesse de la vie humaine elle-même, je vais jusque là. Une œuvre qu'on a dit lumineuse et enjouée, malgré la subtile mélancolie de son adagio.

Une œuvre écrite dans les pires difficultés matérielles, et qui exprime pourtant l'énergie vitale et l'aspiration à la lumière de Mozart. Il faut surtout considérer dans cette lumière une dimension qu'on oublie souvent chez Mozart, pour la considérer plus évidente chez Beethoven par exemple, et cette dimension, c'est celle de la fraternité. Avant tout parce que la clarinette est chez Mozart, un instrument qui demeure lié à son engagement maçonnique et à la fraternité vécue dans ce domaine-là, que l'on sait si essentiel chez lui. Mais une fraternité en l'occurrence réellement incarnée, puisqu'elle est indissociable au lien très fort entre Mozart et Anton Stadler, merveilleux clarinettiste viennois et par ailleurs son frère de Loge. Une amitié indéfectible, très mal vue par Constance, qui voyait en Stadler surtout un parasite qui entretenait chez son mari la passion du jeu que l'on sait dévastatrice, en ces années où ses dettes se sont accumulées et où il connut pour de bon la pauvreté.

Constance haïssait donc Stadler, mais de cette relation fraternelle avec Mozart, demeurent deux chefs-d'œuvre qui lui sont dédiés, ce concerto donc et le Quintette pour clarinette et cordes en la majeur (lui aussi) K. 581 (mais de cet autre je ne parlerai pas ici, ce serait trop).

Une musique où se dit certainement une attitude devant l'existence elle-même et qui consiste à célébrer la vie et non de s'en plaindre. Une merveille, qui ne joint même pas l'élégie, mais qui comme souvent chez Mozart, allie le plaisir d'être à la pureté sonore, pour un instrument (d'ailleurs amélioré par Stadler) qu'il vénéra et qu'il considéra comme un vecteur de suavité, celle qu'il avait épousée dans sa quête des volutes de l'âme que célèbre son œuvre entière. Une quintessence donc, avant les accents funèbres du Requiem.

Et un sommet de l'hédonisme mozartien, hédonisme conscient et lesté de tragique.

Je confirme, je ratifie, je signe, je clame l'idée selon laquelle cette version du concerto pour clarinette par Jacques Lancelot est l'une des plus abouties, des plus merveilleuses qui puissent se concevoir, incontestablement. Personnellement, j'accumule depuis l'enfance un nombre élevé de versions de ce chef-d'œuvre, je ne suis pas loin de penser que je les ai quasiment toutes. Alors pour préciser les choses concernant la version de cet immense clarinettiste et pédagogue que fut Jacques Lancelot : ma seule réticence, est le bruit des clefs (chose parfois envahissante à la clarinette), dû à une prise de son trop proche de l'instrument, et un mixage insuffisant (car le clarinettiste n'a aucune responsabilité là-dedans, bien entendu : toute prise de son de cet ordre avec n'importe quel autre clarinettiste aurait donné le même résultat de clefs trop bruyantes).

Voici en tout cas cette merveille :

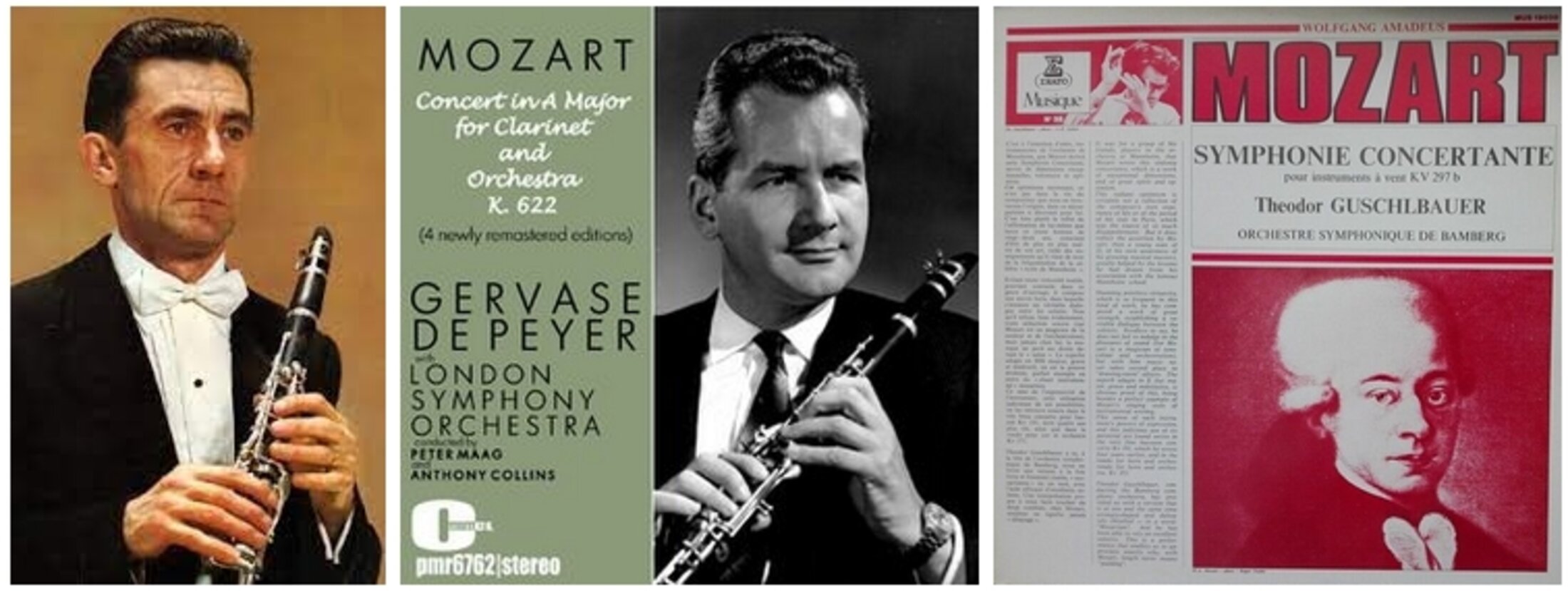

J'en profite aussi, tant que j'y suis, pour vous dire mon admiration sans bornes pour la version de ce concerto que je considère comme le sommet, celle qui me comble à tous points de vues, sans rien avoir à y ajouter ou retrancher. Vous savez bien, cette interprétation d'une œuvre que vous vénérez et qui vous comble tout à fait, au point de vous permettre, pour vous-même, de la désigner comme le point d'aboutissement de la recherche que vous avez entreprise depuis tant d'années, du Graal de l'œuvre en question. Je veux parler de la version que l'on doit à cet immense clarinettiste que fut Gervase de Peyer, version enregistrée en 1960 avec l'orchestre symphonique de Londres sous la direction de Peter Maag. Ici, tout est aussi prodigieux d'intelligence et de sensualité que chez Lancelot, mais donc avec une prise de son qui évite soigneusement le cliquetis des clefs.

Voici la merveille :

L'autre grand chef-d'œuvre pour vents de Mozart que j'évoquerai ici, découverte posthume et dont la paternité fut un temps sujette à caution, avant que la confirmation de la chose permette de la lier au réel catalogue Köchel... et dont le nom seul de « Symphonie concertante » induit souvent en erreur parce qu'on la confond avec l'autre Symphonie concertante de Mozart pour violon et alto en mi bémol majeur K. 364... est donc la Symphonie concertante pour hautbois, clarinette, cor et basson K. 297b. Je conseille avant tout de clore, pour vous même, la prétendue controverse quant à l'authenticité de cette partition, et de vous fier à Jean et Brigitte Massin qui en ont reconnu, comme Alfred Einstein, une authenticité qui à vrai dire ne fait plus de doute, contrairement à ce que vous pourrez lire sous la plume de mozartiens du dimanche.

Savoir maintenant que l'immense Arthur Rubinstein disait ne pouvoir écouter cette merveille sans verser une larme dès les premières notes. Savoir encore que cette œuvre, finalement contemporaine de l'autre symphonie concertante pour violon et alto, témoigne du grand élan à la fois musical et humain d'un Mozart d'à peine 22 ans, qui rencontra en 1778 le fabuleux orchestre de chambre de Mannheim et avec lequel il construisit des liens forts et durables. L'orchestre de Mannheim, connu pour avoir fait école, est réputé dès la moitié du siècle pour être l'un des orchestres les plus fameux de l'époque. Et en particulier pour ses instruments à vent, et une technique que l'on reconnaît à travers les partitions inspirées par la sonorité et la technique de cet orchestre par les compositeurs qui ont eu la chance de le fréquenter. Et quand le jeune Mozart découvre ces musiciens et leur énonciation si particulière, il va en être profondément marqué. Les deux symphonies concertantes qu'il écrit sont influencées en particulier par ce qu'on a appris à nommer le « crescendo Mannheim », que Mozart a su manier à merveille et retranscrire avec génie dans ses compositions. Un délice, que vous pouvez entendre dès les toutes premières notes de l'allegro initial de la symphonie concertante pour violon et alto, et qu'on pourrait décrire comme une sorte de brusque augmentation du volume sonore, et qui « retombe » juste après coup. Dans la symphonie concertante pour instruments à vents, la chose est également présente, et est tout aussi délicieuse. Mais c'est dans cette œuvre, surtout le maniement infiniment délicat du dialogue instauré entre hautbois, clarinette, cor et basson dont Mozart de réapproprie l'esthétique à merveille, rejoignant sa science très « opératique » du dialogue entre les instruments, qui rappelle en effet tant l'univers de ses opéras. Comment vous dire ? Ici, cette science, ce don du dialogue est comme porté à son acmé par le compositeur. Et ce qui est exprimé alors, passe par toutes les nuances de la sensibilité, et rejoint ô combien ces volutes de l'âme que lui permettra d'atteindre à la fin de sa vie, la clarinette. (Je rappelle : quand nous parlons de la fin de la vie de Mozart, souvenons-nous qu'il est mort à 35 ans). Et encore ici la fraternité, celle que Mozart rencontra dans cette sorte de communauté de musiciens de Mannheim, l'une des périodes les plus heureuses de sa jeunesse.

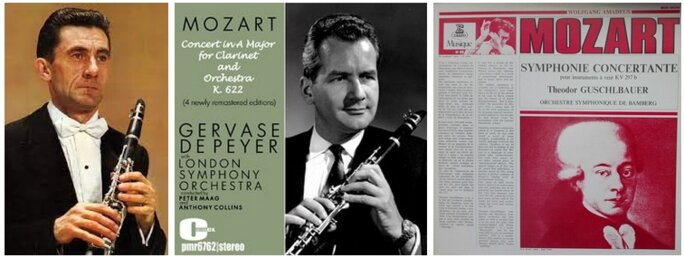

Cette symphonie concertante, là encore, est inséparable de la découverte que j'en ai faite dans l'enfance, à travers l'enregistrement qui à vrai dire en est le sommet. Ne voyez pas là un lien de cause à effet, le souvenir premier et le jugement esthétique. Car je pourrais entrer dans les détail pour le prouver, mais ce serait certainement rébarbatif. Toutes les interprétations que j'ai pu en trouver par la suite n'égalent pas la finesse, la minutie, l'énergie, dues à la technique impressionnante d'un chef mozartien exceptionnel, Theodor Guschlbauer. L'enregistrement donc, où nous retrouvons donc un certain Jacques Lancelot à la clarinette : Pierre Pierlot (hautbois), Jacques Lancelot (clarinette), Georges Barboteu (cor), Paul Hongne (basson). Et l'orchestre, je ne l'ai pas nommé, est sans doute l'équivelent de ce qu'était l'orchestre de Mannheim au XVIIIe siècle : l'orchestres symphonique de Bamberg, qui enregistra tant de merveilles de Mozart, qu'il s'est presque identifié à l'excellence mozartienne.

J'ai reproduit plus bas l'image de la pochette du vinyle, Erato de la haute époque, pure merveille. Pas de réplique en cd depuis, allez savoir pourquoi, alors je me la suis fabriquée moi-même.

J'ai du mal à livrer la chose de but en blanc, en lien qui fort heureusement existe sur YouTube (chose incroyable en soi). Je vous demande donc de ne pas écouter ça d'une oreille distraite, il s'agit à proprement parler d'un miracle, et justement l'interprétation qu'Arthur Rubinstein avait lui aussi placé au-delà de tout. La voici :

Rendre compte de l'expérience d'écoute de deux chefs-d'œuvre de cet acabit, n'est pas possible. Devant une impossibilité aussi radicale, mieux vaut en effet renoncer à la paraphrase, à l'euphémisme, à la litote. Écouter simplement, en plénitude.

Agrandissement : Illustration 6