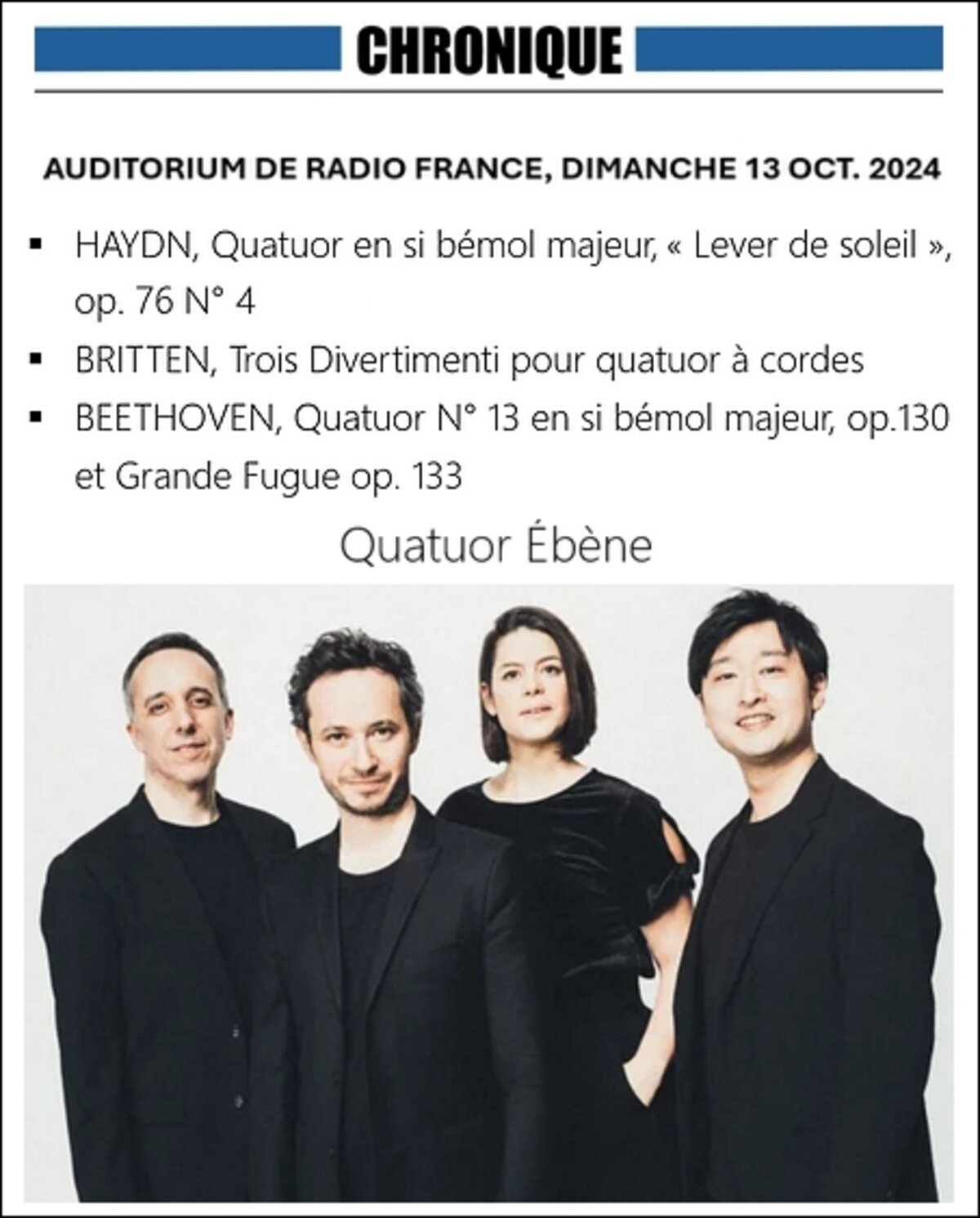

C’est dans sa nouvelle configuration que le Quatuor Ébène donnait dimanche 13 octobre un concert attendu à l’Auditorium de Radio France, dans un programme proposant, outre le quatuor N° 4 du savoureux opus 76 du corpus des quatuors de Haydn et les Trois Divertimenti de Benjamin Britten, l’un des sommets de la littérature pour quatuor à cordes (et disons-le, simplement l’un des sommets de la musique), le quatuor N° 13 en si bémol majeur op. 130 de Beethoven, accompagné de la Grande Fugue op. 133. Nouvelle configuration en effet pour l’un des trois quatuors français à la renommée internationale la mieux assise, avec les Modigliani et les Tchalik, puisque depuis janvier 2024, un nouveau violoncelliste, Yuya Okamoto, a été accueilli au sein de la formation, remplaçant Raphaël Merlin (désormais directeur musical de l’Orchestre de chambre de Genève) après vingt ans passés aux cotés de Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure (premier et deuxième violons) et Marie Chilemme (alto). Avant cette stabilité de deux décennies, le Quatuor Ébène avait déjà connu plusieurs changements dans ses premières années. Après une première tournée et un concert « inaugural » en quelque sorte de la nouvelle formule le 28 février dernier déjà à l’Auditorium de Radio France, le concert du 13 octobre renouait avec Beethoven, le quatuor ayant marqué les esprits en 2020 avec l’intégrale « Beethoven around the world », issue d’une tournée mondiale aux accents d’universalité (captations en direct lors de la tournée : Philadelphie, Vienne, Tokyo, São Paulo, Melbourne, Nairobi, Paris) pour une intégrale immortalisée chez Erato.

LE CONCERT EST DISPONIBLE EN PODCAST SUR LE SITE DE FRANCE MUSIQUE

Agrandissement : Illustration 2

Encore aujourd’hui, réaliser une intégrale des Quatuors à cordes de Beethoven n’est jamais anodin pour une formation de chambre, et encore cette réalisation-ci marque une étape considérable pour le Quatuor Ébène, d’autant quand les enregistrements ont été comme c’est le cas, à ce point salués par la critique et multirécompensés, à juste titre.

La première partie du programme tout aimantée vers Beethoven, le choix du N° 4 de l’opus 76 de Haydn n’avait rien d’anodin non plus, non seulement en termes de référence au profond héritage haydnien de Beethoven à propos de quoi tant a déjà été écrit, mais aussi en l’occurrence, en raison de la nature même de l’adagio qui, pour une œuvre composée en 1797, ouvre déjà tellement vers l’avenir (traces du Sturm und Drang, ou tension vers une esthétique préromantique avouée ?). Le charme opère indéniablement dans l’approche d’une infinie grâce des Ébène, ces musiciens n’ayant pas leur pareil pour conférer un relief tout particulier aux sonorités – ce qui convient tant aux jeux ascendants et descendants dont gratifie Haydn dès l’exposition de l’allegro initial (dialogue manifeste du premier violon et du violoncelle), avec cette densité si réconfortante et discrètement majestueuse tout à la fois des accords dans le grave. Un « lever de soleil » (selon une appellation postérieure à l’édition de l’œuvre) qui, dès l’amorce, trouve dans un certain sens de la théâtralité que Pierre Colombet insuffle à ses collègues, un écrin du chant qui sait faire passer l’auditeur jusqu’à l’allegro final, quasiment par un fil narratif limpide et brillant – sans oublier l’allant, l’élan et l’humour d’un menuet sautillant en diable (à l’exemple des instrumentistes eux-mêmes) : de l’art de communiquer le plaisir de faire de la musique à quatre.

Avant la pause, ce sont les Trois Divertimenti d’un Britten encore jeune (1933), fougueux et épris des stridences de la modernité, que nous donnaient à entendre le quatuor, sans doute aussi dans l’idée d’un lien avec le versant subversif de la Grande Fugue, à la proue de cette tension qu’on a tant soulignée aussi, d’un Beethoven-qui-écrit-pour-l’avenir. Peu importe si, très personnellement, j’ai toujours pensé que cette insistance sur la modernité formelle de la Grande Fugue contribuait parfois à obérer ses enjeux endogènes (son insertion fondamentale, même en une tension outrée, dans l’esthétique du dernier Beethoven et des paysages escarpés de ses abysses – j’y reviendrai). Même si on pense déjà à la seconde partie du programme (et pour moi, c’était donc en termes purement rhétoriques, je l’avoue), le quatuor est, dans ce Britten qui évoque autant Chostakovitch que Bartók, démonstratif comme il faut l’être – j’imagine –, dans cette musique heurtée qui tend à s’égarer dans sa propre péroraison. Entre les irrésistibles éclats de pure beauté de Haydn et Beethoven, Britten (aux prises d’une crise juvénile sans doute dépassable), ma évoqué, le temps d’un clignement de mon mauvais esprit, le célèbre désenchantement de Rimbaud dans Une saison en enfer : « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. — Et je l’ai trouvée amère. — Et je l’ai injuriée. »

Le Quatuor métaphysique

Pour assumer une longue tradition qui peut être paralysante, deux voies s’offrent finalement à un quatuor à cordes pour se confronter aujourd’hui au massif des Quatuors de Beethoven, et singulièrement, à l’archipel que constituent les derniers d’entre eux. Une première option, plus athlétique que proprement artistique : se « mesurer » aux nombreuses approches existantes dans une logique performative et insérer ses propres accents aux énigmes que portent ces œuvres. Deuxième choix, pour lequel aura opté il me semble, le quatuor Ébène (fidèlement à leur intégrale enregistrée) : s’efforcer le plus humblement, de servir cette musique qui se fait métaphysique, une écriture tissée de vertiges existentiels et d’un sens consommé de l’architecture. La lecture proposée là, a l’intelligence d’une clarté presque pédagogique, tant tout y semble énoncé dans un souci du relief et de la dialectique des voix en jeu. Quand quatre musiciens se retrouvent face à des partitions qui en un certain sens appartiennent au patrimoine de l’humanité et qui, dans l’histoire de la culture et de l’esthétique, peuvent apparaître comme des monolithes intimidants, leur rôle sinon leur mission, est de s’en faire à nouveau les « interprètes » (au sens sans doute le plus haut et à la fois le plus fervent du terme). Plus qu’officiants d’une grand-messe beethovénienne, les Ébène, étrangers aux postures, se font porteurs d’un langage qui se suffit à lui-même dans son extrême densité et qui réclame surtout le sacerdoce des intermédiaires. L’idée de transmission, souvent galvaudée parce que mobilisée à tort et à travers, était palpable à l’Auditorium de Radio France en ce dimanche après-midi, ces musiciens ayant réussi à exprimer la quintessence d’une métaphysique des sons.

Si deux maître-mots devaient être choisis pour caractériser l’opus 130 parmi les cinq sommets des derniers quatuors, ce serait sans doute celui de disparité du point de vue de la structure générale, et celui de cohérence quant à la substance musicale dont il est question. Il ne s’agit pas ici de se lancer dans une impossible présentation des aspects formels et des enjeux à la fois de cette structuration des six mouvements composant l’opus 130 et de sa substance : rien de mieux ne pourra être dit en la matière que ce qu’on pourra trouver à profusion et en haute précision, dans les analyses de Bernard Fournier auxquelles je renvoie avec vigueur (à la fois en termes exhaustifs dans le premier volume de son Histoire du Quatuor à cordes – De Haydn à Brahms, Fayard 2000 – et en termes synthétiques dans À l’écoute des Quatuors de Beethoven, Buchet-Chastel, 2020).

Agrandissement : Illustration 5

Dans son dernier ouvrage en particulier, l’éminent beethovénien trouve une voie particulièrement éclairante pour qualifier chacun des six mouvements, par la qualification d’une différenciation des « temps » dont il est question (tour à tour « Chaos de tempos » pour l’adagio initial, « Temps effervescent » pour le presto, « Temps allusif » pour l’andante, « Temps ondoyant » pour l’allegro « alla danza tedesca », « Temps de l’angoisse » pour la Cavatine, « Temps de l’oubli » pour l’allegro conclusif).

Pour filer cette qualification et approcher un peu plus avant la nature de l’intermédiation si magnifiquement assumée par les Ébène, je m’inspirerai de ce qu’il écrit encore de la Cavatine : « Creusant comme son nom l’indique dans les profondeurs de l’être, elle transcende toute référence à un sentiment individuel pour incarner la dimension tragique du chant intérieur de l’âme dans ce qu’il a d’universel » (Fournier, À l’écoute des quatuors de Beethoven, p. 220). Car en effet, c’est bien ce dont il s’agit, qu’ont réussi à transmettre les Ébène, et qui pourrait très bien s’appliquer, en des registres différents, aux autres mouvements, et finalement à l’ensemble de ce que j’ai nommé l’archipel des derniers quatuors : non seulement le langage diffère d’avec tout ce que le compositeur a écrit jusqu’alors, mais je dirais que l’objet même de ce langage lui aussi diverge. On est bien, effectivement, dans ces « profondeurs de l’être » dont le tissu même de cette musique est alors empreint, on ne saurait mieux constater – ce que les dernières sonates pour piano préfiguraient déjà, mais que les quatuors explorent littéralement. La dimension métaphysique et spirituelle est là, patente, paradoxalement tangible, pour des entités si difficiles à exprimer. Une synthèse des périodes créatrices précédentes s’est opérée pour viser plus loin, et même dans les épisodes qui peuvent sembler les plus contingents dans ce quatuor, l’écriture vise une épure : le singulier presto bref comme l’éclair, même en son effervescence (au passage, en dépit d’une excellente acoustique, la trop grande réverbération de l’auditorium de Radio France rendait brièvement indistincts ces traits de grande accélération) m’évoque une (splendide) mention de Saint-John Perse qui, dans Amers, disait cette transition entre une angoisse individuelle et une intranquillité universelle en soi :

« La nuit d’albâtre ouvrait ses urnes à la tristesse, et dans les chambres closes de ton cœur j’ai vu courir les lampes sans gardiennes. »

Et si l’angoisse elle-même se mue en invariant à la fois dans sa singularité et sa vérité humaine, c’est aussi de donner à ressentir dans ce presto fulgurant, la course de ces « lampes sans gardiennes » dont parlait Perse.

Et même si elle aura causé à Beethoven une si poignante expérience de composition (au point qu’il déclara lui-même que jamais une de ses compositions ne lui avait causé une telle difficulté émotionnelle), la Cavatine qui creuse en effet, qui fore dans la détresse de la condition humaine, est effectivement d’un autre ordre que celui, uniquement, d’une âme qui s’épanche : elle est quête d’une ataraxie elle aussi universelle et c’est en quoi cette page témoigne, au-dessus de la douleur qui la porte, de la recherche d’une transcendance. Déjà l’adagio initial plaçait à même le travail des timbres et de l’écriture, au cœur de l’émergence du langage musical, avec ces bribes parfois cellulaires qui tentent de s’organiser, de se complexifier, un peu comme les Esclaves de Michel-Ange qui s’extraient de leur gangue de marbre. Tout cela, que l’auditeur du 13e quatuor et plus généralement, de l’ensemble des derniers quatuors, fréquente comme une puissante maïeutique spirituelle, les Ébène sont à même de le projeter sur scène en une singulière tension, qui relève bien d’une grammaire de l’âme. Seules les formations aptes à se hisser au très haut niveau de sens de cette musique sauront articuler et transmettre de tels accents. Faut-il dès lors être métaphysicien pour transmettre les derniers Quatuors de Beethoven ? Il faut savoir, par le sacerdoce même du musicien, être à même de lire entre les portées, et se tenir en une certaine région des sons où les vocables de performance ou de brio n’ont plus cours, et où seul compte la lecture (et l’activation, pour notre temps et vers nous) d’une page accomplie de l’esprit humain.

La Grande Fugue, fureur et ordonnancement secret, page qui dérouta tellement et déroute encore, avait par le même sacerdoce des Ébène, partie liée avec la modernité ou l’idée que s’en faisait Beethoven. Mais approchée avec la vigueur éclairée des Ébène, cette illustre page de l’histoire du quatuor à cordes cesse de se décliner sur la seule amplitude d’un exploit formel – celui qui pourrait se déployer sur le registre unilatéral d’une modernité somme toute ludique, superficielle. Or la Grande Fugue est anticipatrice certes mais porteuse d’une charge spécifique qu’il importe de ne pas annuler au profit de l’anticipation. Peut-être est-ce mon propre horizon d’attente que j’ai moi-même comblé en écoutant cette version et en me disant qu’il y avait là matière à dépasser ce qui me semble encore être un carcan de réception. Ainsi, serions-nous encore obnubilés à ce point par une certaine téléologie esthétique, soucieux de la modernité comme d’une fin en soi, que nous placerions continuellement le « dernier Beethoven » en direction du XXe siècle ? Ou n’y aurait-il pas là un refus de considérer que pour Beethoven, l’innovation formelle ne valait pas en soi mais pour ce qu’elle porte ? Je serais tenté d’opter pour la seconde hypothèse. Je saisis par conséquent cette sorte d’extase ressentie en écoutant les Ébène dans la Grande Fugue, comme un manifeste d’anti-formalisme. La relecture (reçue ainsi en tout cas) éminemment expressive et « de grand sens » de cette page, à mes yeux permet de (re)prendre acte de son caractère « novateur », mais surtout en vouant sa substance à une puissance sémantique exceptionnelle. Celle d’une lutte recommencée, et au terme d’un parcours esthétique, la réaffirmation (de teneur tout aussi métaphysique que l’opus 130, et menant cette teneur certainement à son acmé) de l’idée incarnée du défi (et non de la seule représentation de l’idée). Le geste ne peut faire l’économie du substrat biographique, mais selon ce niveau d’ontologie dont relèvent les derniers quatuors, l’idée du défi, de la lutte, cesse d’être accorée à une imagerie d’Épinal (quasiment inévitable, presque fatale dès qu’il s’agit du regard commun porté sur Beethoven, jusqu’à la caricature). Elle devient le matériau même de cette musique, sinon d’un « futur » indistinct, mais en tout cas d’un discours musical sur l’être. Écouter à nouveau cette Grande Fugue aujourd’hui, c’est donc la réentendre, y comprendre que dans sa matérialité même, fût-ce au comble d’une outrance maximale de la tonalité, si « modernité » de Beethoven il y a, c’est de bien inscrire dans le marbre que même quand tout devient extrême dans la forme, rien ne se dissout dans le fond. Beethoven dialoguant avec l’écriture contrapuntique et en retravaillant la matière, ne dissout pas la fugue, mais l’élargit. Geste de « moderne » (on s’est longtemps ingénié à le répéter, un peu pour se flatter) ou geste éminemment « classique », au sens d’un dialogue recommencé ? On a dit que Beethoven allait aux frontières de la tonalité. Oui, mais outrepasse-t-il jamais ces frontières ? Non, résolument, non : élargir à l’extrême n’est pas dissoudre. Ne confondons pas, de grâce, ne recommençons pas ce jeu puéril qui aura duré un peu moins d’un siècle dans une histoire millénaire de la musique. Et si en cette année 2024 on commémore les 150 ans de la naissance d’Arnold Schönberg, le moment est tout trouvé pour souligner les errements d’un discours foncièrement dépassé, sur la « révolution de la musique » dont Schönberg aurait été le grand prêtre. Plus d’un siècle aujourd’hui nous sépare d’un moment funeste où la musique dite savante s’est enferrée, d’une pathologie multi causale provenant d’une certaine idée du « progrès » formel, un moment où, en s’enfonçant dans une vision irrémédiablement idéologique de la modernité, on a mimé les catastrophes de l’histoire vécues dans un siècle de malheurs. Que Schönberg lui-même, auteur de la splendide Nuit transfigurée, héritier de toute une tradition de primauté du sens sur la forme, ait décidé un beau jour de tout dissoudre en douze tons… nous avons aujourd’hui le recul suffisant en termes d’histoire de l’esthétique, pour savoir où, quand et comment le renoncement a pu être (provisoirement) fatal. Aujourd’hui où nous vivons une renaissance encore à bas bruits, mais à bruits francs, nous ne revivrons ni la cécité ni la surdité vis-à-vis des impasses formalistes d’une modernité elle-même suicidée. Ré-entendant Beethoven, nous ré-entendons le refus catégorique de la dissolution, le pari sur un avenir qui devait ouvrir sur un XXe siècle si contrasté, si paradoxal, si problématique. Et en reportant la substance de la Grande Fugue à son terreau propre, celui d’une lutte ontologique, on ré-entend encore que pour Beethoven tel qu’il l’entendait en son intériorité projetée en musique, la lutte n’est pas la déréliction, et l’outrance n’est pas la négation. Hans von Bülow avant vu en Bach l’Ancien Testament et en Beethoven le Nouveau Testament de la musique – or si Beethoven dialogue avec Bach dans sa Grande Fugue, c’est encore d’y réaffirmer les fondements d’une grammaire commune, et in fine d’une grammaire des sons, d’une grammaire de l’âme pour le redire. En disant tout cela, j’ai conscience de considérer à ma manière le geste du Quatuor Ébène, de déjouer l’écueil téléologique du programme (Haydn-Britten-Beethoven) pour y retenir une problématisation, mais je dis surtout ce que j’ai entendu à travers une interprétation aussi magistrale de la Grande Fugue. Y réussir, c’est être capable tout autant de dissocier les voix, que de conduire en toute intelligence, vers l’expérience de leur entremêlement.

Le Quatuor Ébène, dans cette puissance et par cette excellence, a confirmé le 13 octobre, dans la Grande Fugue comme dans l’opus 130 tout comme dans les ondoiements prémonitoires de Haydn (ou même les hoquets de Britten), que l’intelligence musicale de chambristes chevronnés se conjugue aussi en ferveur humaine, en élévation de la vision et en intelligence de l’art.