Michel-Richard de Lalande (1657-1726), aussi communément connu sous le nom de Delalande, demeure l'un des trois compositeurs les plus influents de la cour de Louis XIV, avec Marc-Antoine Charpentier et Jean-Baptiste Lully. Pour ce qui m'intéressera plus particulièrement dans son œuvre, il faut rappeler que dans une époque où la musique est en quête de la fixation des grandes formes, le nom de Lalande reste attaché à la copaternité du « Grand Motet » à la française, avec Henry du Mont. La forme, qui associe les textes bibliques à une certaine variété d'accompagnement, avec orchestre de chambre, petit chœur et solistes, connaît un succès notable, et sera reprise et explorée jusqu'à la Révolution.

Je ne crois pas excessif de dire que sans l'empreinte que Lalande imprima à la forme du Grand Motet, la cantate allemande que Bach portera à son plus haut niveau d'incandescence, n'aurait pas connu le développement que l'on sait. Car dans le genre de la musique religieuse, le Grand Motet français porte en son sein une articulation assez inédite, où la liturgie ne bride plus la musique, mais où la musique devient le lieu d'une expression de ferveur qui sort des limites antérieures. C'est en cela que cette forme m'est toujours apparue comme étant l'un des meilleurs vecteurs d'un haut « baroque à la française » où l'équilibre est cultivé entre la libre expression et le cadre liturgique, entre la règle et l'élan. Plus tard, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville l'illustrera encore brillamment, en apportant au genre des fleurons inoubliables eux aussi.

Agrandissement : Illustration 2

Réédités par William Christie en 2018 pour Harmonia mundi (première édition en 1991), on imagine combien la version du fondateur des Arts Florissants porte en elle à la fois la rigueur musicologique qui caractérise tout ce qu'il touche, et un haut degré d'intensité émotionnelle. C'est donc cette version excellente entre toutes que je vais prendre pour référence ici, en commençant par le plus célèbre de ces Grands Motets de Lalande, son « Te Deum » :

Or, quand Lalande consacre l'un de ses « Grands Motets » au Psaume 137 de la Bible, « Super flumina Babilonis », ce n'est décidément pas un hasard. Et c'est même, on peut le dire, l'inauguration par l'illustre compositeur français, d'une veine qui sera reprise par d'autres, et dont je citerai plus loin le plus célèbre d'entre eux. Cette veine, c'est celle d'une expression politique établie par l'intermédiaire de la force historique de ce psaume, et qu'utiliseront dès certains compositeurs, dans le meilleur sens du terme, non pas pour détourner le sens originel du psaume, mais bien pour nommer leur temps et y dénoncer une injustice qu'ils ont sous leurs yeux.

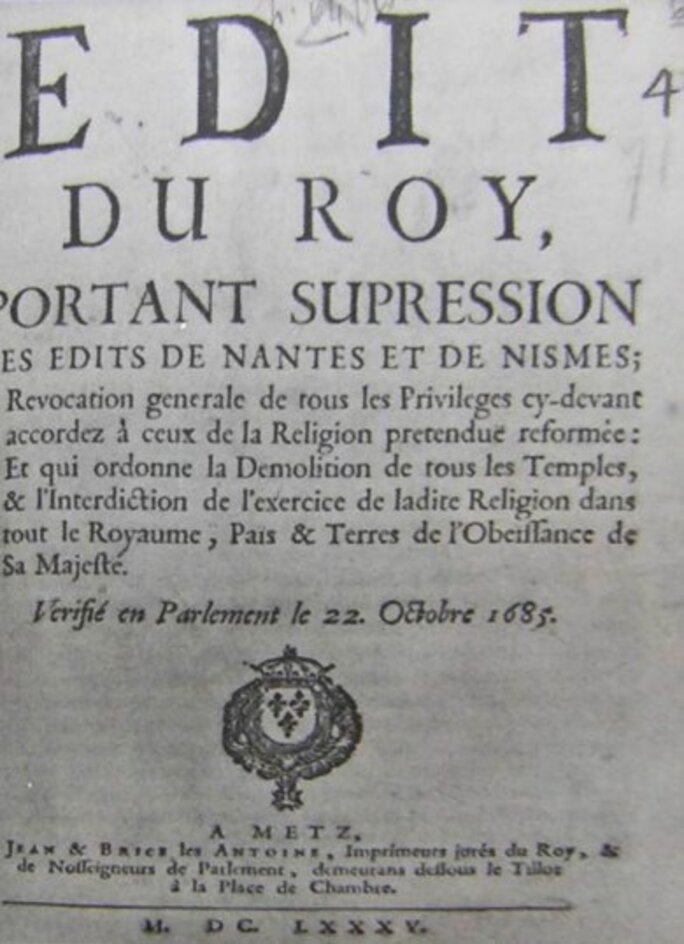

Il faut expliquer. Dans le « Livre des Psaumes » de l'Ancien Testament, le Psaume 137, qui émane du prophète Jérémie, raconte l'affliction des Juifs réduits en esclavage à Babylone par Nabuchodonosor : assis au bord des fleuves de Babylone, le peuple juif déporté en captivité par ceux qui ont conquis Jérusalem, déplore sa condition de servitude et se souvient avec nostalgie de Sion (je reproduis plus loin le texte intégral du psaume, en latin et dans sa traduction française). Quand Michel-Richard de Lalande compose son motet en 1687, on est juste deux ans après la signature par Louis XIV le 18 octobre 1685 de l'Édit de Fontainebleau, portant révocation de l'Édit de Nantes, et avec elle, c'est le retour des persécutions funestes contre les Protestants. Fin de la tolérance religieuse acquise naguère de haute lutte par Henri IV, seul le catholicisme est désormais le culte officiel dans le royaume, le protestantisme est interdit, et ce seront bientôt les dragonnades et les exactions de toutes sortes contre les Protestants forcés massivement à l'exil. L'opposition de certains de ceux qu'on n'appelle pas encore les « intellectuels » est pourtant réelle, bien que l'histoire ait retenu le chœur bêlant de ceux qui, dans le monde des Lettres et des arts, par conformisme et surtout parce qu'ils ont bien compris leurs intérêts, approuvent la fermeté du roi - et parmi ceux-là, il nous est sans doute aujourd'hui douloureux de compter parmi les plus illustre de leur temps, de Madame de Sévigné à La Fontaine.

Toute vue ne serait-ce qu'un peu divergente ou pire, jetant sur les nouveaux persécutés un regard de mansuétude, doit nécessairement prendre des chemins de traverse pour s'exprimer, toujours dans l'implicite. Musicien de la cour, il est exclu que Lalande s'exprime clairement sur le sujet, mais il choisit d'insérer dans ses Grands Motets cette vibrante évocation biblique des persécutions d'un peuple asservi, et on ne peut s'empêcher de faire le parallèle, que certains font d'ailleurs rapidement, aussi histoire de mettre en difficulté le compositeur. J'en profite pour rappeler que 1685 n'est pas seulement l'année de la révocation de l'Édit de Nantes, c'est aussi celle de la promulgation du Code Noir.

Voici le texte original de ce Psaume 137, dans sa traduction française en tout cas, à partir du latin :

« Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion.

Aux saules de la contrée nous avions suspendu nos harpes.

Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie : Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion !

Comment chanterions-nous les cantiques de l’Éternel sur une terre étrangère ?

Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche !

Que ma langue s’attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie !

Éternel, souviens-toi des enfants d’Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient : Rasez, rasez jusqu’à ses fondements !

Fille de Babel, la dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait !

Heureux qui saisit tes enfants, et les écrase sur le roc ! »

Le texte latin, qu'on retrouvera évidemment dans le motet de Lalande :

« Super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus cum recordaremur Sion

In salicibus in medio eius suspendimus organa nostra

Quia illic interrogaverunt nos qui captivos duxerunt nos verba cantionum et qui abduxerunt nos hymnum cantate nobis de canticis Sion

Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena

Si oblitus fuero tui Hierusalem oblivioni detur dextera mea

Adhereat lingua mea faucibus meis si non meminero tui si non præposuero Hierusalem in principio lætitiæ meæ

Memor esto Domine filiorum Edom diem Hierusalem qui dicunt exinanite exinanite usque ad fundamentum in ea

Filia Babylonis misera beatus qui retribuet tibi retributionem tuam quam retribuisti nobis

Beatus qui tenebit et adlidet parvulos tuos ad petram »

Le Grand Motet « Super flumina Babilonis » de Lalande, par William Christie et Les Arts Florissants :

J'ai parlé dans mon titre, même sous la forme de l'interrogation, de « compositeur engagé », et je conçois qu'il faille être prudent avec le terme, avant les Lumières et à plus forte raison avant l'affaire Dreyfus. Mais j'aimerais dans le même temps que l'on mesure ce que peut représenter pour un compositeur de la cour de Louis XIV, que d'emprunter le registre de l'implicite et même du subliminal, pour porter à sa manière sa voix de musicien dans ce qu'on peut aussi entendre comme une résistance opérée dans le sens que donne Édouard Glissant au terme « diffèrement », et en l'occurrence, celui d'un sens qui apparaît par la suite, dans un temps différé. Une « connotation », dirait-on en linguistique. Il n'aura pas été le seul à savoir emprunter habilement ces voies de l'oblique, et Molière est aussi là pour que nous nous en souvenions.

Plus de deux siècles plus tard, c'est encore sur les fondements du Psaume 137 que Verdi va représenter dans son opéra « Nabucco » l'asservissement du peuple juif, et dans le contexte de 1836, le rapprochement ne fait pas de doute : la condition des Juifs à Babylone évoque directement celle de l'Italie occupée par l'Autriche. Le psaume est alors librement adapté dans un texte devenu célèbre, véritable chant de souffrance mais aussi de rattachement à l'unité « nationale » de la « patria perduta ». La cause nationale italienne tient l'un de ses moments de conscientisation forts, en dépit des conjectures émises par l'historien Pierre Milza. Le fait que le librettiste n'ait pas été Verdi n'y change rien, et non plus qu'il soit resté discret politiquement (justement !). Son « Va pensiero » est sans doute le plus vibrant acte d'engagement pour l'unification italienne qui se fera bien plus tard.

Le texte du « Va pensiero » du « Nabucco » de Verdi :

« Va, pensiero, sull’ali dorate;

Va, ti posa sui clivi, sui colli,

Ove olezzano tepide e molli

L'aure dolci del suolo natal!

Del Giordano le rive saluta,

Di Sionne le torri atterrate...

Oh mia patria sì bella e perduta!

Oh membranza sì cara e fatal!

Arpa d'or dei fatidici vati,

Perché muta dal salice pendi?

Le memorie nel petto riaccendi,

Ci favella del tempo che fu!

O simile di Solima ai fati

Traggi un suono di crudo lamento,

O t'ispiri il Signore un concento

Che ne infonda al patire virtù! »

Et sa traduction :

« Va, pensée, sur tes ailes dorées ;

Va, pose-toi sur les pentes, sur les collines,

Où embaument, tièdes et suaves,

Les douces brises du sol natal !

Salue les rives du Jourdain,

Les tours abattues de Sion ...

Oh ma patrie si belle et perdue !

Ô souvenir si cher et funeste !

Harpe d'or des devins fatidiques,

Pourquoi, muette, pends-tu au saule ?

Rallume les souvenirs dans le cœur,

Parle-nous du temps passé !

Semblable au destin de Solime3

Joue le son d'une cruelle lamentation

Ou bien que le Seigneur t'inspire une harmonie

Qui nous donne le courage de supporter nos souffrances ! »

Pour ma part, je ne me lasse pas de l'interprétation déjà historique par Riccardo Mutti le 12 mars 2011 à Rome à l'occasion du 150e anniversaire de l'unification italienne, et du dialogue qu'il a mené avec une salle à l'unisson de ce qu'on nomme parfois l'« autre hymne italien » :

Autre moment, autres latitudes. pas de grands compositeurs cette fois-ci, et un tout autre univers musical, on en conviendra - et qu'on ne s'étonne pas du rapprochement que je fais là. Je voulais néanmoins citer cette chose, qui appartient évidemment à la musique populaire mais qui mérite d'être cité, surtout pour son contexte. Les années soixante-dix, dans la Caraïbe, sont aussi celle du succès remporté par le mouvement du Rastafarisme, rendu populaire par les succès planétaire du chanteur Bob Marley. Le Rastafarisme, en Jamaïque, remonte bien avant, on le sait, et désigne un syncrétisme religieux qui emprunte considérablement au judaïsme. Par une identification du destin du peuple juif avec celui des peuples issus de la traite négrière, la religion rastafariste se rapporte aux épisodes de l'asservissement des Juifs à Babylone, et à la nostalgie pour Sion. Dans ce contexte (et bien loin du reggae, mais dans un tube planétaire qui sait « surfer » sur la vague de Bob Marley), le groupe Boney M triomphe en 1978 avec un morceau, « By the Rivers of Babylone », où sont repris le début et quelques versets du Psaume 137. L'évocation, parallèlement au Rastafarisme, repose sur l'analogie faite entre le destin des Juifs et celui des Africains déportés aux Amériques.

Le texte du Psaume en anglais, en partie repris dans la chanson de Boney M :

« By the rivers of Babylon, there we sat down

ye-eah we wept, when we remembered Zion.

By the rivers of Babylon, there we sat down

ye-eah we wept, when we remembered Zion.

When the wicked

Carried us away in captivity

Required from us a song

Now how shall we sing the lord's song in a strange land

When the wicked

Carried us away in captivity

Requiering of us a song

Now how shall we sing the lord's song in a strange land

Let the words of our mouth and the meditations of our heart

be acceptable in thy sight here tonight

Let the words of our mouth and the meditation of our hearts

be acceptable in thy sight here tonight

By the rivers of Babylon, there we sat down

ye-eah we wept, when we remembered Zion. »

De Lalande à Boney M, on me trouvera sans doute le démon de l'analogie et de l'élargissement des références. Mais quand un psaume biblique devient le vecteur d'une parole « différée » dans le sens glissantien du terme, il faut aussi savoir l'entendre, dans la France du XVIIe siècle, dans l'Italie du XIXe siècle, ou dans les Caraïbes au XXe siècle, mutatis mutandis.