MORT DE GEORGES FORESTIER, UNE PERTE INCOMMENSURABLE

Une consternation générale, à la nouvelle de la mort brutale de Georges Forestier le 18 avril. Professeur à la Sorbonne où il enseigna longtemps, Georges Forestier était le dix-septièmiste sans doute le plus renommé en France, éminent spécialiste à la fois de Molière et de Racine. Coordinateur de leurs Œuvres complètes respectives dans la Pléiade, il était réellement le plus grand expert du théâtre du Grand Siècle.

J'ai eu la chance d'avoir Forestier comme professeur, et je peux témoigner de la simplicité, de l'accès aisé et de l'humanité de l'enseignant qu'il fut, ouvert aux enthousiasmes et aux élans (j'ai pu nourrir mon propre élan pour Racine à travers les cours, la rencontre et les dialogues avec ce transmetteur hors pair). J'insiste sur les qualités humaines de Georges Forestier, qui était en effet particulièrement connu pour sa capacité de dialogue avec les étudiants et sur sa capacité de transmission de la passion qui l'habitait pour le théâtre classique.

Agrandissement : Illustration 2

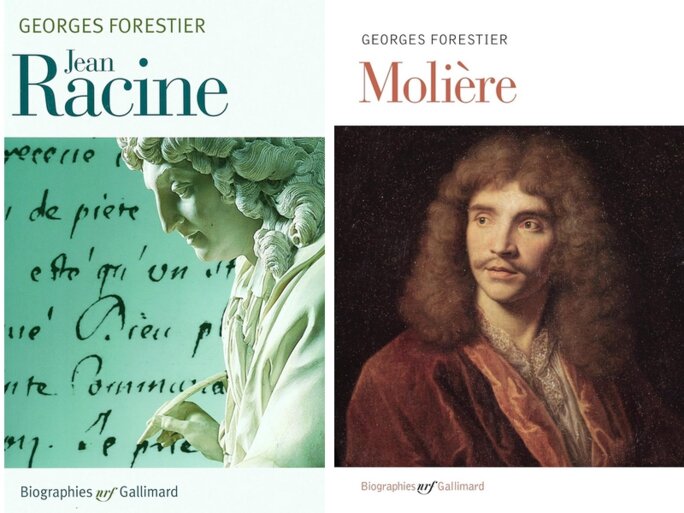

On commentera beaucoup et à juste raison dans les temps qui viennent l'œuvre critique de Forestier, incommensurable à proprement parler pour ce qui est de la connaissance que nous avons aujourd'hui du théâtre du XVIIe siècle, à la fois au titre des nombreuses mises en perspective dont il est l'auteur (éditions critiques, éditions de poche, études critiques) mais aussi en raison des réels apports provenant de ses découvertes biographiques et archivistiques autour de Corneille (dans ses relations avec Molière et Racine), des relations entre les troupes de l'Hôtel de Bourgogne et de l'Hôtel Guénégaud (la création de la Comédie française, aux circonstances de laquelle il a apporté des précisions précieuses), des contextes et détails des parcours de Molière et de Racine (à propos desquels il est l'auteur de biographies de références chez Gallimard).

On a souvent la paresse d'utiliser à l'égard des grands classiques le motif quasiment pavlovien du « dépoussiérage » : de leur lecture, voire et surtout de leur mise en scène. Loin de ce poncif déjà éculé en lui-même, apprendre ou réapprendre Racine, Molière, Corneille à l'aune de la clarté proverbiale de Georges Forestier, c'est aussi faire l'expérience de la précision du propos et de la connaissance élargie, meilleurs gages d'un contact renouvelé avec ces génies de la langue et de la littérature françaises.

---------

DOCUMENTS

- France Culture, février 2023 : Georges Forestier à propos de la notion même de classicisme au XVIIe siècle

Si vous voulez avoir une illustration confondante de ce que pouvait être la clarté extrême d'un cours de Georges Forestier, écoutez cet entretien, où la règle des trois unités vous est expliquée avec un limpidité rare. À croire que cet homme avait trouvé dans l'idéal de clarté de la langue du Grand Siècle, le modèle de son propre usage des mots.

- Ci-dessous, entretien avec Georges Forestier en mai 2019 à propos de sa biographie de Molière :

- Et puis en 2018 la conférence donnée par Georges Forestier en Sorbonne à l'invitation de la SELF (Société d'étude de la littérature française) à l'occasion de la publication de cette même biographie (qui venait alors de paraître chez Gallimard) :

________________________

COMMUNIQUÉ DE SORBONNE UNIVERSITÉ :

Une vie pour le théâtre

Né le 13 juin 1951 à Nice, il a consacré sa vie académique à l'exploration et à l'analyse approfondie du théâtre du XVIIe siècle, en particulier des œuvres de Corneille, Racine et Molière.

Georges Forestier était un pionnier dans le domaine de la génétique théâtrale, une méthode d'analyse qu'il a développée pour éclairer les processus créatifs derrière les chefs-d'œuvre dramatiques. Sa carrière académique a été marquée par des postes prestigieux, notamment en tant que professeur émérite de littérature française à la faculté des Lettres de Sorbonne Université, où il a enseigné de 1995 à 2020.

Georges Forestier a dirigé plusieurs institutions de recherche renommées, notamment le Centre de recherche sur l'histoire du théâtre et le Centre d'étude de la langue et des littératures françaises. Il a également fondé le Théâtre Molière Sorbonne, et mis en scène avec le chercheur Mickaël Bouffard une version revisitée du Malade imaginaire, dont deux représentations se sont tenues à guichet fermé à l’Opéra Royal de Versailles en 2023.

Ses contributions académiques sont vastes et influentes, allant de ses travaux éditoriaux sur Racine et Molière à ses recherches sur Corneille. Ses ouvrages, tels que Passions tragiques et règles classiques : essai sur la tragédie française (PUF, 2003), ont enrichi notre compréhension des dramaturges classiques et de leur époque.

Son adaptation en trois actes de Tartuffe, jouée pour la première fois à la Comédie-Française en 2022 dans une mise en scène d'Ivo van Hove, a été acclamée par la critique.

Sa méthodologie unique, qui visait à pénétrer dans l'atelier de l'écrivain pour comprendre le processus créatif, a laissé une marque indélébile dans le domaine des études littéraires.

Son travail continuera d’être honoré au travers des représentations, en particulier à la fin du mois d’avril par le Théâtre Molière Sorbonne qui jouera Les Précieuses Ridicules.

La communauté Sorbonne Université s'associe à la douleur de ses proches et lui rendra l’hommage qui lui est dû.