Esprit d'escalier. J'évoquais mon ravissement au concert de Ton Koopman au TCE le 25 avril dernier, et à propos de la « Music for the Royal Fireworks » de Haendel, je disais mon souvenir ébloui de la version immortelle de 1970 de Raymond Leppard à la tête de l'English Chamber Orchestra. Il me faut en dire plus, et préciser.

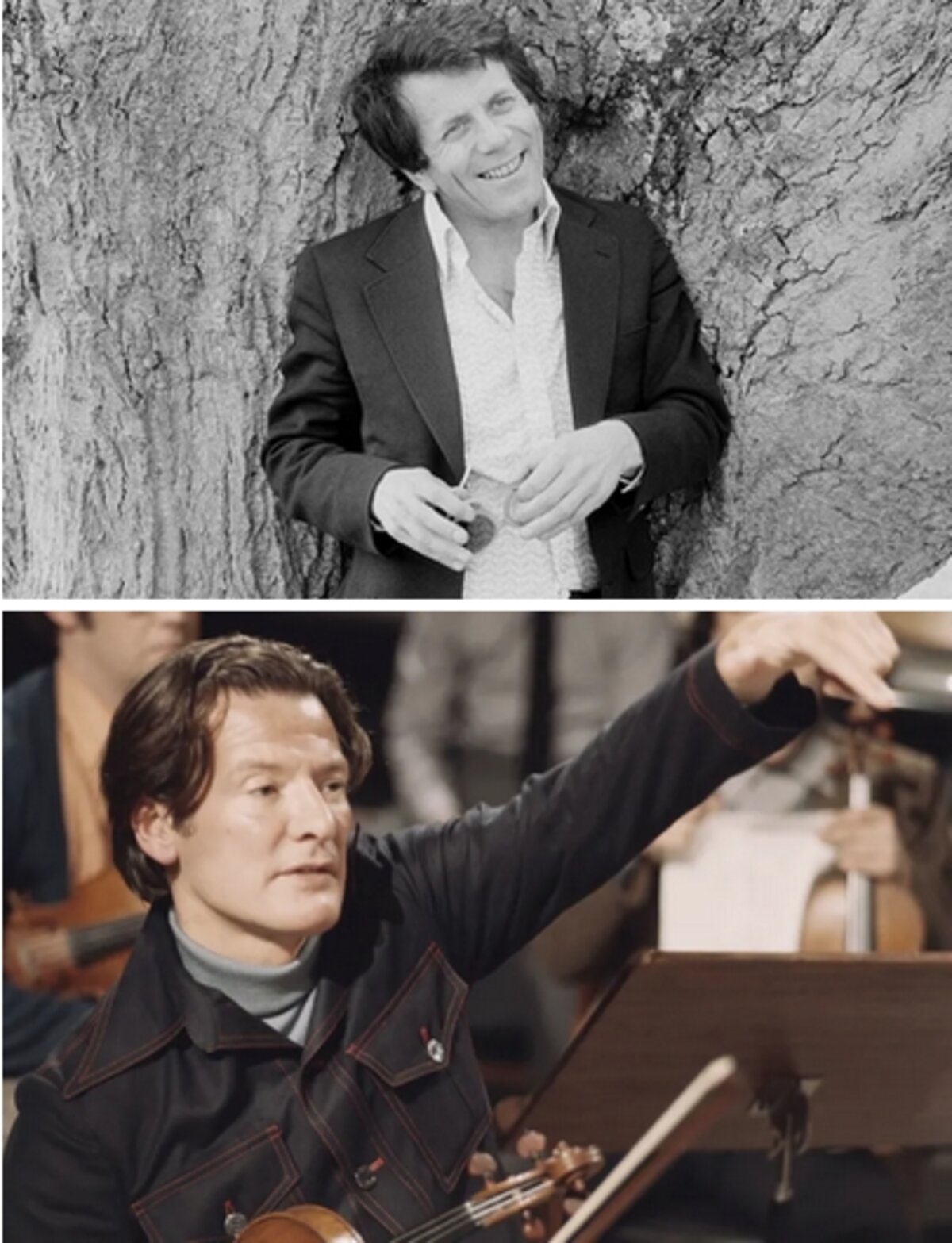

Bien sûr, il y a le souvenir ébloui de ce disque réédité depuis en CD que je conseille à tous, la Music for the Royal Fireworks et Water Music par Raymond Leppard, sorte de Madeleine de Proust d'enthousiasmes musicaux intacts. Mais il y a plus que cela, et c'est la découverte vécue, immergée et ressentie, que le mouvement des « Baroqueux », pour révolutionnaire qu'il fut en effet, fut précédé par une première salve, représentée par des musiciens qui eurent surtout le sens d'un équilibre que ledit mouvement laissa derrière lui, souvent à tort (la fameuse surenchère à laquelle je faisais allusion). Je dois préciser : le mouvement baroqueux ne fut pas à vrai dire précédé, mais accompagné à ses débuts, par quelques-uns qui n'adoptèrent par la radicalité du basculent dans les instruments d'époque et les modes d'interprétations baroqueuses. Les voir comme des pusillanimes, des frileux, serait une erreur fondamentale, car à cette frange de l'histoire de l'approche du répertoire baroque, le poids idéologique des nouvelles options d'interprétation a agi comme un dogme, auquel seuls ces musiciens éclairés ont su résister. Au premier rang de ceux-là, qui voulut se tenir d'ailleurs soigneusement à l'écart du mouvement baroqueux, le claveciniste et chef britannique Raymond Leppard, disparu en 2019 et à qui France Musique rendait un juste hommage.

La trajectoire musicale de Raymond Leppard dit un sens de l'indépendance, de la liberté à l'encontre de tous les oukases si nombreuses dans les années 70-80 dans le monde de la musique baroque. Et ses enregistrements militent pour lui et le sens de cette musique qu'il sut représenter au plus haut nivrau. Alors oui, quand j'écoutais Ton Koopman l'autre jour au TCE dans la Musique pour les Feux d'artifice royaux de Haendel, j'appréciais considérablement. Mais je dois avouer que même avec Pinnock, je n'ai jamais retrouvé cette énergie irremplaçable de a version de 1970 de Raymond Leppard. Que celui ou celle qui y résiste me dise comment il fait. Cette chose vous prend des pieds à la tête, vous transporte et du coup une suite à la française du XVIIIe siècle n'a plus de secret pour vous

Le souci d'équilibre, mais surtout l'atteinte de l'idiosyncrasie du langage de Haendel en l'occurrence, ce mélange d'opulence sonore, de majesté de l'énonciation et de subtilité (voire d'humour) dans l'écriture. Tout y est, et il n'est plus question ici d'instruments d'époque ou de vibrato : il est question de l'essentiel, à savoir de la juste énergie transmise à un ensemble, dans l'esprit même de l'époque considérée, de ses règles et de son esprit. Le souci d'authenticité ainsi atteint en sa quintessence et non comme une suite d'injonctions. De quoi faire réfléchir sur les limites idéologiques du mouvement baroqueux, sur lesquelles Raymond Leppard se montra toujours très circonspect pour le moins.

L'autre grand indépendant, l'autre grand esprit libre et au plus haut niveau, ce fut Neville Marriner, auquel France Musique a consacré un excellent podcast récemment par François-Xavier Szymczak, « Neville Marriner, une vie en musique ».

Ce qui est d'autant plus impressionnant dans le cas de Neville Marriner, c'est que dans sa carrière, il ne se consacra pas qu'au répertoire baroque, et qu'au contraire, en brassant presque toutes les époques, son indépendance, son refus d'affiliation et son niveau d'exigence en font l'un des maîtres incontestés du XXe siècle, en dehors des mots d'ordre. Dans le champ du baroque, il m'évoque aussi Christopher Hogwood et Trevor Pinnock, à la fois fidèle à une exigence de fidélité historique et attaché à une souplesse d'approche qu'il faut vraiment avoir éprouvé pour en comprendre l'originalité. À écouter en priorité, la rediffusion d'un entretien de 1988 de Mildred Clary avec Neville Marriner.

La carrière et la discographie de Neville Marriner à elles seules militent pour la notion d'intelligence en musique, éveil à la fois de la connaissance de l'histoire de le musique, des exigences de chaque compositeur et de tout ce que requiert l'approche orchestrale.

D'autres de ces esprits indépendants qui purent exercer leur sens de la liberté et de la rigueur en dehors des dogmes du mouvement baroque sont familiers à la mémoire de la musique en France. Et j'en citerai deux, que personne ne pourrait décemment prendre en défaut dans l'excellence de leurs approches des styles baroques et qui pourtant, on procédé devant ces partitions, selon leur propre musicalité et sans œillères. Premier nom, que je rappelle : le trompettiste Maurice André, qui connut tant de succès discographiques dans sa carrière, en tant que transmetteur de Vivaldi, Haydn, Hummel. Il ne fut pas spécialisé dans le baroque mais son approche de ce répertoire, approche libre et non normée, illustre encore les mérites d'une certaine souplesse qui a pu cohabiter à la même époque que celle où le mouvement baroqueux s'imposait progressivement. Il joua autant avec Karajan qu'avec Neville Marriner justement, et on ressent à chaque enregistrement de Maurice André le primat du plaisir simple de faire de la musique, ce repère qui est certainement le plus sûr moyen de ne pas se tromper en matière de musique baroque.

Agrandissement : Illustration 3

L'autre exemple bien connu en France, et qui dans les répertoires baroques, précéda quant à lui le succès de musiciens comme Jean-Claude Malgoire pour ne citer que lui : Jean-François Paillard. La seule évocation de son nom peut vous procurer les foudres et les ricanements des obsédés d'interprétations « historiquement informées ». Jean-François Paillard, à la tête de son orchestre de chambre, enregistra pour Erato dès la toute fin des années cinquante une bonne partie du répertoire de musique baroque française, de Lalande à Lully ou Charpentier. Librement. Avec le plaisir simple de jouer, et cette énergie que là encore on reconnaît dans des enregistrements goûteux, sensuels même, au son généreux et irrésistible. Voir ce numéro d'« Au cœur de l'orchestre » de Christian Merlin.

Ce fut aussi l'époque libre des Claudio Scimone (voir la série Arabesques qui lui fut consacrée en 2018 lors de sa disparition) et des I Musici en Italie. À qui, aimant vraiment la musique baroque, viendrait l'idée de ne pas reconnaître à ces musiciens de premier plan, le rôle de chaînons indispensables entre une ère d'indistinction et un moment où, pour de bon, on commença à se pencher plus singulièrement sur ce répertoire ? Certes, les approches ont évolué, mais justement, leur rôle ne fut pas négligeable dans cette évolution, et les reléguer au rang d'une acception révolue du langage baroque relève d'un jugement étroit, comme celui qu'on pourrait porter aujourd'hui sur Karl Richter. Ces musiciens furent mieux que des devanciers, des éclaireurs, et demeurent tels dans le regard qu'on peut aujourd'hui porter sur eux, à condition de ne pas être obnubilé par l'illusion révolutionnaire de l'ère baroqueuse.